责人与责己

作者:邢海洋

莎朗·斯通对汶川大地震的厥词引起民愤,不得不赶忙道歉,其言语失当岂止是种族偏见。若以种族偏见论之,近来各色人等,甚至知名政治家的政治不正确真是比比皆是。德国总理默克尔在参观一个农作物能源精炼厂的时候说,国际粮价上涨的主要原因不是生物能源,而是发展中国家的居民改变了饮食习惯,印度人一天吃两顿饭了,而且,中国人喝牛奶了。布什总统更说:“印度有3.5亿中产阶级,比美国的总人口还多。这些人有钱了,就要求有更好的食物和更高的营养。”

这样的话若用在本国人身上,政治家的前途肯定不保,可放在没有选举权的外国人身上,无非也就是一通无关痛痒的指责,没准还代表了部分西方人的看法,赢得了选票。问题是,西方人何以如此无知,包括世界银行和国际货币基金组织都认为农作物能源计划在推动国际粮价上涨的原因中占了30%到70%。

面对能源和粮价上涨,美国人最新的情绪释放是众议院以324票对84票的投票结果通过法案,允许美国司法部以限制原油产量供应以及联手设定原油价格为由起诉欧佩克成员。该法案将有可能使欧佩克成员面临美国国内反托拉斯法的制裁,这一法案出台的背景在于,美国几次施压欧佩克增产但成效不大。

印度3.5亿中产阶级动了3亿美国人的奶酪?只要比较一下两组人群的收入水平就可以看出这纯粹是个伪问题。印度中产阶级标准制订者是印度国家应用经济研究理事会,理事会将年均税后收入在3.375万卢比至15万卢比之间的印度家庭算作中产家庭,目前有6000万家庭、约3亿人口符合此标准。按5月末的汇率,1万卢比相当于1630元人民币,相当于235美元。印度政府这个标准意味着只要年收入超过800美元就算得上中产,而美国的中产家庭年收入至少需要4万美元,后者是前者的50倍,根本不具备可比性。

但这似乎又是一个过时的标准,麦肯锡在题为《黄金鸟:印度消费市场之崛起》的分析报告中称,10年前的印度,能买得起一台小冰箱的家庭就被定义为“中产阶级家庭”,其年收入在800美元左右。现在,印度中产阶级家庭的收入和消费能力,虽然还不如西方发达,但差距已经缩小了不少。按该书的定义,印度中产阶级的年收入至少是1万美元,目前有5000万人左右。这5000万人是真正有能力动西方人的奶酪的。全球范围内,百万富翁的比例仍以美国最多,日本次之,但来自我国和印度的富翁数量正在奋起直追,这个意义上,世界人口的财富分布正在发生转移,过去是西方独大,现在则是东西方逐步接近。全球资源若没有爆炸性增长,西方人只好面对相对变得贫穷的事实,怎能不心生怨怼。心理学家把怨恨情绪归因于社会成员之间的相互比较,本来应该是“只吃一餐饭”的东方人面对西方的富裕产生社会不公正的抱怨,现在,当西方人生活质量下降的时候,他们却觉得东方人吃一餐饭是天经地义的,吃两餐则破坏了世界经济秩序。

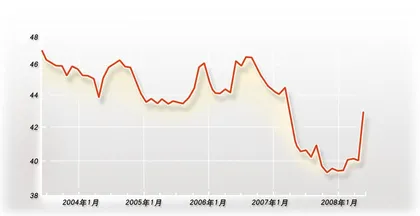

西方人的确有理由感到紧张。经合组织(OECD)国家总人口不过8亿人,石油消费量却占全球总消费量的59%。不过自1998年以来,非OECD国家的石油消费增量占了全部增量的85%,根据国际能源署(IEA)测算,1995~2020年,OECD各国以0.8%的年增长率呈低速增长,而发展中国家则呈现3.0%的大幅度增长形势。其中增长最大的是中国,年增长率为4.6%,其次是以印度为中心的南亚,年增长率为4.2%。难怪在对欧佩克施压的同时,美国呼吁我国加入IEA。

130美元/桶的石油价格已经使美国这个头号用油大国处于极度的焦虑中,指责、恫吓与拉拢并用,从供给和需求中试图找到解决方案。责人易,找到解决方案却不那么容易,此时与其责人,不如责己,毕竟美国消耗着全球1/4的石油产量,人均消耗更是欧洲的4倍。实际上,在美国,已有人开始反思建筑在廉价石油上的郊区化生活方式。低廉的地价、便宜的住房、优惠的税收,更重要的是便宜的能源使美国人占尽了天时地利,因而有了美国梦遍地开花。但先有因还是先有果?韦伯曾说:“不如这样说,美国人喜欢住在乡间别墅,而不像欧洲人那样住在商业区,这是原因,有轨电车只是结果。”学过经济学的人不会不明白,经济学开宗明义讲的就是资源的有限性,如何在各种限定的条件下做出决策。看不到资源有限,更看不到自己的经济地位也会受到挑战,只能是自己给自己掘个大坑。■ 责人责己