《伯远帖》与《王琰帖》

作者:三联生活周刊文/刘涛 ( 草书《三月帖》(大观帖本)

)

( 草书《三月帖》(大观帖本)

)

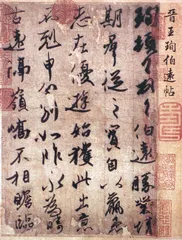

两次到故宫博物院看《伯远帖》原迹,难得的机会,都在故宫特别的日子举办的特别展览上。面对晋人的笔迹,那层厚厚的玻璃,挡不住古帖纸墨散发出的历史幽光。盯着47个行书字,一遍遍地看,感受放笔直书的锋棱转侧,欣赏笔画结构的晋人风流。

《伯远帖》幅面不大,纸本,故宫博物院鉴定家徐邦达先生著录的尺寸是,纵25.1厘米,横17.2厘米。这是王珣(350~401)写给某人的尺牍。第一行提到的“伯远”,徐邦达先生著录时没有查到,故说王珣兄弟辈中没有字伯远的。其实有,这是王珣堂弟王穆的表字。宋朝汪藻《叙录·琅邪临沂王氏谱》记载:“(王)穆,(王)劭子,字伯远,晋临海太守。”《晋书·王导传》说他是“临海太守”,育有“三子”,仅此而已。《伯远帖》里,王珣夸伯远是“群从之宝”,堂兄弟中能成大器者;体弱多病,只愿闲居优游,因为出任官职,不能按自己的愿望生活了。这些内容,都不见文献记载。帖末“分别如昨,永为畴古,远隔岭峤,不相瞻临”四句,是对收信人而言,意思是:分别如在昨日,却类古今;远隔崇山峻岭,不能前往拜望。王珣在尺牍中道家事,行文遣词亲而敬,收信人与他应是同辈人。

王珣的行书,笔画沉厚,翻笔多,顺势起落,萧散自然。字态多取横张之势,“远”、“”的长捺横卧;“亻”旁、“彳”旁的撇画与竖画不连;结字不如王羲之那样遒劲。清人和前人一样景仰晋人的书迹,对《伯远帖》评价甚高,称其“纵任自喜,古雅有余”;对于王珣不及王羲之的那一面,则说成“力变右军父子”,或曰“尽脱王氏习气”。

王珣的墨迹,北宋后期存有《伯远帖》和《三月帖》,都藏在内府。《三月帖》是草书,笔势翻转连绵,颇似王献之,北宋初年的《淳化阁帖》(卷二)收刻,但不及徽宗《大观帖》刻得精细。“靖康之难”以后,《三月帖》墨本销声匿迹,《伯远帖》在民间辗转流传。几百年后,《伯远帖》献进清宫,成了乾隆皇帝的“三希”之一(另两件墨迹是王羲之《快雪时晴帖》和王献之《中秋帖》)。这位风雅皇帝以为他的“三希之宝”都是晋人真迹,事实上,《快雪时晴帖》是唐摹本,《中秋帖》是米芾节临王献之《十二月帖》的写本,今天鉴定家只认《伯远帖》是真迹。

《伯远帖》的“真迹”身份,我有点怀疑。第二行上端的“期”字,右边“月”的第二笔写得很反常,转折后往下写,理应纵笔直下,那竖画却有接笔,相接的部位很反常,而且是错位相接。我曾以为,这个错位是因纸张残破所致,在故宫仔细观察原件,此处纸面不残也未破。王珣写行书,运笔很快,怎么会出现这样的反常之笔?揣测《伯远帖》是摹本,大概摹写的底本有残缺,后人一摹,才出现错位的接笔。为此,先后与几位同行商讨,有的说王珣写到这里时迟疑了一下,有的说是纸皱造成的,均未能消除我的疑窦。后来读到清朝吴其贞《书画记》,说《伯远帖》是“唐人廓填”。这个问题,没人深究。

( 东晋王珣行书《伯远帖》 )

( 东晋王珣行书《伯远帖》 )

王珣生活在东晋中后期,一代名臣王导之孙。父亲王洽,比王羲之小20岁,是隔了几房的同辈。王洽推崇王羲之书法,他说,要不是王羲之“俱变古形”,恐怕他们还在师法钟繇和张芝。这句话,王珣的孙子王僧虔写到《论书》里,成为我们确认王羲之书法“变古制今”的重要依据。王羲之投桃报李,回信夸王洽:“弟书遂不减我。”王洽能写多种书法,尤善草书。王珣、王珉兄弟,又和同辈的王献之保持着良好关系。谢安去世,王珣不计谢安绝婚的前嫌,入都吊唁,先到族兄王献之家里征询意见,然后才去谢家“哭谢公”。王献之和王珉都做过中书令,是前后任,年龄一大一小,于是献之有了“大令”的徽号,王珉则称“小令”。书法上,献之把王珉当竞争对手,曾经调侃他:“弟书如骑骡,骎骎恒欲度骅骝前。”献之自比骏马,喻王珉为骡子,指其书法名望上的差别。“骎骎”,是指跑得很快的样子,王献之这样说,好像王珉意欲超过他。王献之擅长行草书,王珉以行书见长,据王僧虔说,王珉的笔力胜过献之。

王珣以“才学文章”见称,虽能书,但书法及名望不如其弟王珉。到了南朝宋、齐时代,他的孙子王僧虔(426~485)成了当时无人可比的大书家。王僧虔父亲王昙首(394~430)是王珣幼子,王珣52岁去世那一年,昙首才8岁。王珣有过婚变,原配夫人是谢家女,后来两家闹矛盾,谢安干预,谢氏与王珣离异。王珣另娶之后生了王昙首。

(

《竹林七贤图》(局部)反映了魏晋名士的精神气质

)

(

《竹林七贤图》(局部)反映了魏晋名士的精神气质

)

王僧虔生活在宋、齐两朝,藏有许多汉晋名家书迹,能识读古篆,著有《论书》与《书赋》。他擅长楷书,书法名望极高。名高可喜,也招来麻烦。宋孝武帝喜好书法,欲擅书名,与王僧虔争名分,他不敢显迹,而写字的事又避免不了,只好用拙笔写字,自残其书,长达七八年之久。

他有三件楷书帖传世。《刘伯宠》、《谢宪》二帖是刻本,刻入《淳化阁帖》(卷三)。这两帖,皆以“臣僧虔启”开篇,末有“谨启”,前后呼应,不是常见的尺牍,而是启一类的公文。南朝文论巨著《文心雕龙·奏启》告诉我们,曹魏的公文中始云“启闻”,或在奏表的末尾云“谨启”,此种公文形式是由汉朝奏、表这两种公文书变异而来。晋朝以至南朝,盛行启这类文书,用于“陈政言事”,或者“让爵谢恩”。《刘伯宠》、《谢宪》二帖都是“陈政言事”之启,篇幅长于《王琰帖》,书法却不及。

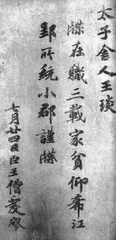

( 南朝王僧虔楷书《王琰帖》 )

( 南朝王僧虔楷书《王琰帖》 )

《王琰帖》是唐摹本,纵26.3厘米,下端有火烧的焦痕,乃《唐摹万岁通天帖》(现藏辽宁省博物馆)中的一件。原无单独帖名,明朝无锡人华夏将《唐摹万岁通天帖》刻入《真赏斋帖》后才命名《王琰帖》。此后又有《太子舍人帖》、《在职帖》的别称。此帖第一行顶格写“太子舍人王琰”,按现在的书信格式,很容易理解为王琰是受件人,其实这是一件荐(授)官的文牒。虽然末行署款“王僧虔启”,却不是启,所以文书格式也不同。《王琰帖》4行33字,文字不多。说及“太子舍人王琰”希望外放到江州或郢州所辖的“小郡”任职,理由很简单,因为“家贫”。这类例子很多,东晋卫夫人之子李充,南齐张融,皆出身名门,当时知名书家,他们要求离京做地方官,皆以“家贫”为由。说及王琰,《南史·范缜传》提到一位,他参与过齐武帝永明年间(483~493)的“神灭之争”。他讥刺范缜带有人身攻击的味道:“呜呼范子!曾不知其先祖神灵所在。”机锋甚健的范缜毫不客气:“呜呼王子!知其祖先神灵所在,而不能杀身以从之。”这位王琰出身太原王氏,不知是否王僧虔在《王琰帖》里提到的那位王琰。

《王琰帖》多用侧锋,笔调活泼;姿态秀整,有横张之势,接近王献之行楷《廿九日帖》的体态。但笔力柔和,不及王献之方峻。时人常把王僧虔和王献之相提并论。宋文帝看到他书写的素扇,甚至说:“非惟迹逾子敬(王献之),方当器雅过之。”王僧虔的楷书祖述王献之,但唐朝人认为,“宜有丰厚淳朴,稍乏妍华,若溪涧含冰,冈峦披雪,虽甚清肃,而寡于风味”。

王珣、王僧虔生活在“二王称英”的年代,“二王”的笼罩成了他们共同的宿命。但“二王”书法只是那个时代的代表,而非全部。在《伯远帖》和《王琰帖》里,我们可以感受到羲献父子以外的名家风流。 中国古代史书法王琰帖王僧虔伯远王献之王琰伯远帖王羲之王珣