“汉江污染”的另一面

作者:魏一平 ( 洪湖市滨湖的三八渔场,一位渔民正在驯养鸬鹚捕鱼

)

( 洪湖市滨湖的三八渔场,一位渔民正在驯养鸬鹚捕鱼

)

2月29日午后,东荆河监利县新沟镇取水口处,一群高三学生忙里偷闲来晒太阳。两天前的停水事件并未对小镇造成很大影响,但“汉江污染”的另一面已开始逐步显现——相对于公众视野中的汉江干流,遍布江汉平原的数百条支流更加脆弱。以数据佐证,湖北省环保局提供的材料表明,“即便在2005年汉江流域降水较丰富的年份里,干流有20.7%的断面水质未达标,而支流的未达标比例高达57.5%,所有常规检测断面中已无Ⅰ类水质”。

东荆河,汉江下游最大支流,它西承汉水,起自潜江泽口;东注长江,终于汉南三合垸,全长173公里,横贯江汉平原腹地,连通四湖流域的密集水系。以富庶的江汉平原为背景,观察汉江支流水系的清浊变迁,东荆河无疑是合格的考察样本。

上游:一个国营农场的污染与治理

沿东荆河,从潜江泽口南下20公里左右,到达国营总口农场。据农场副场长刘文富介绍,解放初期,这里还是一片沼泽、湖泊,“放眼望去一片芦苇,只有零星的高台”。1955年,国家从河南、四川等地移民,调集转业军人,共计两万多人来此垦荒,建立农场,东荆河成为其主要灌溉水源。

在刘文富记忆里,直到上世纪70年代末,东荆河还是水草丰盈,清澈见底,“到河里游泳,到处可见钉螺,口渴时捧起河水就喝”。挑粪施肥是当时的主要农活之一,总口农场全年的化肥使用量也不过150吨。与此对应,当时的粮食产量只有每亩200斤左右。

( 水上丛林一般的洪湖渔场

)

( 水上丛林一般的洪湖渔场

)

随着改革开放所带来的城镇化扩张,单纯依靠“人多力量大”已经不能满足迅速膨胀的粮食需求。地处江汉平原的总口农场承担着更为繁重的供粮任务,“农业上纲要”的目标在当时“看起来似乎很遥远”——粮食亩产800斤,棉花亩产100斤。“可现在想来,这算什么啊?水稻亩产已经超过1500斤,棉花超过600斤。”刘文富感慨道,“提高产量,化肥和农药就是最大的动力。”去年,在耕地面积并未增加的情况下,总口农场的化肥使用量已高达1.4万吨,是30年前的近百倍。

化肥的推广,夹杂着制度转变与发展需求的多重因素。刘文富还记得,上世纪80年代初期,农场的化肥仍实行“统一奖惩”——“每上缴100斤皮棉,奖40斤尿素,想多要就得找领导批条子走后门。”80年代后期,政府开始着力发展化肥工业,一场旨在推广化肥与塑料薄膜的“白色革命”迅速展开。与此同时,随着联产承包责任制的实行,农民种粮积极性提高,化肥和农药成为增加产量的最有效办法。为完成每年国家下达的粮食生产任务,农场对此当然全力支持。“原来大量使用的六六粉、DDT污染本来就很大,后来从国外引进的聚酯类、有机磷类农药开始占据国内市场,虽然效果好、成本低,但排到水里污染更大。”

( 家住洪湖市滨湖洪湖渔场的这位老人在家中磨鱼钩

)

( 家住洪湖市滨湖洪湖渔场的这位老人在家中磨鱼钩

)

1997年,随着统购统销取消,农场摆脱了任务量,改由农民自发上交粮食,但与之相对应的是,农业种植结构开始趋于多样化,常常是一亩种四季。“虽然土地产出率提高了,但随着复种指数的提高,对化肥和农药的需求翻着番儿长。”刘文富介绍说。政府的调控在市场面前也显得有些无力,“青壮年劳力大都外出打工,剩下老人和妇女在家种地,只能撒撒化肥、喷喷除草剂”。

雪上加霜的是,随着人口膨胀和工业企业增加,缺水开始出现在这个以前“处处见沟塘”的地方,东荆河的断流期逐年延长。从1995年开始,农场就因缺水造成粮食减产,最严重的2000年,由于干旱造成的减收面积高达3万亩,“不得不举全市之力,到汉江里加泵抽水补给”。

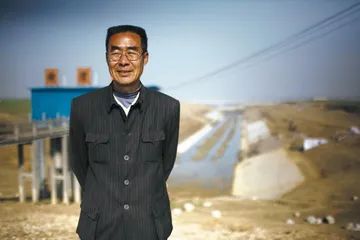

( 百里长渠谢湾闸管所前所长杨尚和

)

( 百里长渠谢湾闸管所前所长杨尚和

)

农业污染的隐性效应逐步展现。总口农场的土壤有机质含量,从上世纪80年代初期的1.8%,下降到现在的1.3%,“这意味着农业化肥使用量成千倍的增加”。江汉平原是我国重要的粮、棉、油产区,仅在潜江一地就有6个大型国营农场。而在湖北省环境科学研究院总工程师沈晓鲤看来,“更为严峻的是,农业污染是面源污染,不同于工业污染的点源污染,有的农药污染甚至会持续几百年,更加难以控制和治理”。

虽然农业部从2004年就颁布条例,消减某些有机磷农药的使用,但现在再回过头来审视,现实推广却很难,“市场经济下,只能从控制源头做起”。总口农场今年承担了1万亩的土地治理任务,刘文富坦言“压力很大”。同时,为了减少生活垃圾和废水的污染,在农村建立垃圾站和沼气池成为政府举措,总口农场的三峡移民村由于建设晚,被确立为“一建三改”(即建沼气池,改厨、改灶、改厕)的示范村。村民刘道成一边领记者参观他家的沼气池,一边抱怨政府补贴的费用低,“自己还倒贴了好几百块钱”。多半是因为不愿意出钱,全村100多户人家,建沼气池的也不过20多户。

( 洪湖市滨湖的三八渔场渔民廖家辉在自家鱼塘工作一天后带着儿子回家。鱼塘养鱼虽属静养,但从洪湖岸边深入湖心,大面积的养殖大量投放化肥,增加了环保压力

)

( 洪湖市滨湖的三八渔场渔民廖家辉在自家鱼塘工作一天后带着儿子回家。鱼塘养鱼虽属静养,但从洪湖岸边深入湖心,大面积的养殖大量投放化肥,增加了环保压力

)

百里长渠的双面效应

2月29日,潜江谢湾闸处,几十个工人正在忙着加固干渠堤坡。谢湾闸管所前所长杨尚和告诉记者,这是自去年开始的百里长渠改造工程的最后一步——谢湾外引渠护坡工程。这条让当地人曾引以为豪的百里长渠,在过去的40多年中,逐步从辉煌走向落寞。

( 监利一侧的东荆江大堤边的林中,一只被当地人称为“蛇娃子”的鸟离奇死亡 )

( 监利一侧的东荆江大堤边的林中,一只被当地人称为“蛇娃子”的鸟离奇死亡 )

由于东荆河是汉江与长江的公流河道,承担着繁重的分洪任务,直接从中引水灌溉受到一定限制。1962年,为了供给城镇与农田用水,政府动员人民修筑百里长渠,从汉江直接引水南下,除了供应潜江市区和沿线城镇居民饮水,还负责灌溉约30万亩农田。每年的3月到11月,谢湾闸都要开闸放水,对沿线农场的丰收来说功不可没。

杨尚和1984年来闸管所上班的时候,“水大得很,鱼虾也很多”,但自从上世纪90年代开始,水质就一天不如一天。沿岸地区陆续建起了食用油厂、造纸厂、化工厂,废水直接排到渠里,没过几年,以往可以直接饮用的水,就连洗衣服都怕伤害皮肤,“远远就能闻到臭气熏天,鱼虾早就没了”。百里长渠逐渐由原来的饮水灌溉渠变为废水排污沟。

以前,家家户户有猪圈,生活垃圾和污水基本可以自行解决,这几年一座座二层小楼竖起来,卫生间里不能倒垃圾,村子里又没有集中的垃圾处理站,只能倾倒在门前屋后的河沿上。猪瘟更加频繁后,农场的养猪场承担了更多生猪畜养的任务。仅以总口农场为例,刘文富的话语中掺杂着自豪与担忧:“我们有6个万头猪场,都是直供香港的,但生猪养殖对水的污染也很严重。为了防止瘟疫,大量使用从国外进口的杀菌剂,毒性很大,排到水里的话,鱼虾全死。”

工业污染并未绝迹。从潜江市区往北至汉江岸边,短短四五公里路程,沿途就分布着至少5家大型炼化厂。当地政府一位不愿透露姓名的官员告诉记者,这些厂大都是招商引资项目,从武汉地区或汉江沿岸搬迁过来的。汉江干流的污染防治吸引了更多投入后,很多沿岸的工业企业纷纷寻找支流或内渠做避难所,在谢湾村头就有两家化工厂。村民张玉珍告诉记者,厂子从1995年建起来以后,村外的河沟里很快就不见了鱼虾,污水要是流到菜地里,就什么都不长了。饮用水源被破坏后,村里在工厂帮助下通上了自来水,此外,工厂为了安抚四处告状的村民,招工到厂里烧锅炉,“工资最开始每月200块钱,去年涨到600元,还许诺给村民上养老保险”。这一招很见效,张金珍和老伴都已在厂里干了好多年,儿子和儿媳则到外地打工,留下9个月大的孙子由她照看。

据汉江河道管理局东荆河分局孙友典科长介绍,东荆河是沿线乡镇的生命线,由于其堤坝属于国家二级堤,禁止随意开口取水,沿岸的涵闸、泵闸多达38处。以前为了充分利用水源,修筑的很多沟渠彼此相连,现在这些当年“人民的伟大创造”开始呈现出双面效应,有的成为一沟死水、污水。在总口农场所开展的综合整治规划中,其中一项就是“挖新渠,填旧渠”。

中游:渔业污染与水田之争

从监利县新沟镇东行至仙桃张沟镇,再一路向南,过东荆河,即进入洪湖市。历史上,东荆河曾作为仙桃市和洪湖市的分界线。东荆河虽未与洪湖直接相连,但仔细观察江汉平原的水系图不难发现,正如湖北环科院总工沈晓鲤所言,“江汉平原上的水网密密麻麻,缠绕在一起,总能扯上关联”。

听说记者来采访,正在岸边干活的渔民们很快围拢过来,七嘴八舌诉说洪湖的污染。刘俊青原籍江苏,1962年从洪泽湖移民到洪湖,一直靠打鱼为生。1985年,政府开始推广围网养鱼,水产局给围网的养殖户减免税费,刘俊青的12亩水面,用了400多米网布才围严。“结果第一年下来就挣了四五千元,当时觉得发财了,还是围网养殖利润高。”此后,当地渔民开始逐步扩大围网养殖面积,“当时也没人管,自己有多大能力就扩多少”。到2001年,刘俊青的养殖面积已经高达500亩。

刘俊青做过船头嘴渔场的党支部书记,论实力也是当地有名的养鱼大户,但也就在2001年,当地政府从江苏引资,招徕了很多江苏老板,对洪湖养殖进行大开发,“每户至少1000多亩,我根本就算不了什么了”。刘俊青现在说起来还有些失落。外地养殖大户的加入,很快将洪湖的养殖水面瓜分一空,为提高产量,围网密度不断增加,远远看去密密麻麻的竹竿插在湖中央,像是迷魂阵。

过量养殖的破坏力很快到来。鱼把湖里的水草吃光,汛期一到,湖底的沉淀物泛起,水质富氧化非常严重;旁边河道里搞静养,不仅高密度围网,还要往里面撒肥料,大量的氨、氮物质破坏了水体生态平衡;遇到暴雨,附近农田里的水冲到湖里,污染加剧。当年歌里所唱“洪湖水浪打浪”的美景渐行渐远。另外,随着一些水产品加工厂出现,洪湖污染到2003年左右达到顶峰。据渔民们回忆,“先前排着队来拉鱼的外地商人越来越少,就连搞旅游的也纷纷破产,人家都说洪湖的鱼不好吃了”。极端的例子是,当时监利县的戏班子到洪湖演出,车队为了不让随行的央视记者看到洪湖的惨状,故意绕行几十里。

从2006年,洪湖开始环保整治,撤网禁养。水质虽有一定改观,但却加剧了这个地方的“江湖纷争”。

新“洪湖赤卫队”

与刘俊青所在的船头嘴渔场不同,夏红生所在的三八渔场属于静养区。他告诉记者,水对他们来说就意味着农民的土地,祖祖辈辈靠此为生。由于三八渔场所属的水面有限,每人只能分到五亩,“家家户户都有静养堂,那些真正有实力的人就干脆卖掉,到湖里去养”。

前两年,养殖户为了争水常常动粗。有胆子大的村民小声告诉记者,“这里的养殖大户,有的甚至有黑社会势力保护”。渔民张国港记得,湖北电视台曾到洪湖拍过一部片子,将养殖户之间的水争称为“新洪湖赤卫队”。撤网禁养后,湖面的养殖水域按照每人20亩的标准重新划分,“不过,很多村干部把水面卖给大户,或者有的争取到水面后以每亩300元的价格租给别人,一租就是5年。有钱的养殖大户就忙着购买指标”。刘俊青不愿透露自己现在的养殖面积,他更愿意强调现在养鱼的成本提高,以及在湖里养鱼的高风险。“1996和1998两年大水,十几万尾鱼苗被冲走,现在人工成本增加了,养鱼不赚钱了。”甚至就连水草,也得向当地有关部门交纳每船300元的费用之后才能去湖里挖,加上来回的油钱和劳务费,一船草就要1000多元。

养鱼的利润下降后,螃蟹却越来越受欢迎。这两年,大多数渔民都放弃了养鱼,改为养蟹,成本低、利润高,不过也有渔民开始担心,“养蟹带来的碱性污染更重,洪湖水会不会再次变臭”。张国港则打起了旅游的主意,他指指门前的几十亩水,畅想不久的将来,这里将变成一个美丽的生态旅游园。不过他又很快自言自语道:“现在看来还不行,水的恢复总得需要一段时间。”

如今站在洪湖岸边,已经看不到以往的迷魂阵了,但只要坐上船往里走10多分钟,密密麻麻的竹竿在一望无际的湖面上便开始若隐若现。夏红生解释说,由于三八渔场旁边的小河就是洪湖支流,“经常有领导过来视察,所以管得严一些”。静养场里的年轻渔民有很多外出打工去了,在刘俊青看来,真正的养鱼大户还是集中在湖里,大都是他们那一拨从江苏来的移民。“洪湖环保,说到底也就是个亩数平衡的问题。”

下游:旱涝交替的现实困境

从洪湖市区出发,沿长江向东北前行,到达新滩镇。东荆河到这里已经没有明显河道,而是形成一大片沼泽地,尤其是枯水期,很多当地人甚至分不清东荆河到底在哪里。新滩镇直接从长江取水,镇上的人告诉记者,“东荆河一年多半时间是干的,但汛期就会一片汪洋”。

按照汉江河道管理局东荆河分局孙文典的分析,由于汉江地势高于长江,汉江水位大时,最多有1/4的水量由东荆河分流;而一旦遇到长江大水,东荆河又会分流长江水至洪湖中革岭一带。不难看出,对于下游来说,污染的压力不得不让位于防洪抗旱。

3月2日,记者来到新滩镇白斧池村,一座造价4亿多元的汉洪(武汉—洪湖)东荆河大桥即将完工。大桥起自汉南区水洪镇,穿越东荆河口的沼泽地后进入新滩,将白斧池村拦腰劈开,全长6.3公里,横跨汉南、仙桃、洪湖三县市。“站在桥上打电话,要收3份长途漫游费。”工程人员打趣道。

村民范德木正在平整桥下的地基,他家老房子的位置,现在已经竖上了笨重的桥墩。大桥两旁,清一色的二层小楼整齐排列,范德木告诉记者,这都是3年前搬迁后新建的,“村里一共80多户人家,搬了60多户”。当时,政府按照每平方米110元的标准补偿,每户人家平均拿到1万多元,但建新房子要六七万元,只好跟亲友四处借债,“儿子到外面打工,到现在已经还得差不多了”。

说起从前的东荆河,范德木感慨,“小时候水多,家家户户养鱼,到80年代末水就很少了,只能种田”。但因为地处河口,旱涝交替,每人只分到6分地。“还得要靠出去打工才行,大桥就是通了我们也用不上,要是能有人来这里投资建厂就好了。”范德木接着又摇摇头,自问道,“可这种地方,谁敢来呢?”

与范德木有着相似记忆的,还有在长江大堤上看哨屋的胡家湾村村民李添家。今年75岁的李添家,年轻时曾做过18年生产队长,1998年长江大堤重修后便到堤上做看守。“以前这里是真正的鱼米之乡,年年农忙一过,就是修堤围垸,逐渐把水分割成小块,慢慢就干了。现在水少了,鱼也少了,年轻人都出去打工了。”

洲湾,被淹10年之后

从新滩渡口坐汽轮,逆长江而上,半小时后达到对岸的洲湾。这里素有“万里长江第一湾”之称,一路向东的长江突然在此转弯向西,形成一个几字形。不过,真正让洲湾“名声大振”的,还是1998年洪水时的溃堤。

小镇中心的主干道上挤满了形形色色的商贩,10年前的大洪水并没有在人们脸上留下多少沮丧。街边几栋建于“文革”时期的老楼依然挺立,二楼墙上粉刷的毛主席语录上有一道浅浅的水线,镇上的人提醒我,这就是当时洪水的高度。但等到寻至当年溃口处的中堡村,就会发现,气氛开始有所不同。

现在的中堡村口立着一块石碑,取名“中堡新村”,两排楼房面对面一字排开。当年紧邻长江大堤的村子在一夜之间被夷为平地,现在的房子均为洪水退去之后重新修建,为了躲避可能的洪水侵袭,向堤后退去1000多米。说起1998年大洪水,大多数人只是摇摇头,多半因为不想谈及伤亡的亲友——那次洪水夺去村里20多条生命。也有健谈者回忆起那个特殊的时刻——1998年8月1日20点,据村民们反映,由于当时的堤坝含沙量高,出现灌涌之后未能及时抢修,导致近千米的长江干堤塌陷。村民王茂湖指着自家的二层小楼告诉记者,当时村子里大多为平房,水很快就漫到了房顶,很多人只能爬到树上避难,在他家二楼也聚集了几十人。

洪水退去后,村民们重返家园,却发现不仅房屋倒塌,家当被冲走,就连稻田也因为江水冲击造成沙化。经过两年的整治,现在的土地已有所好转,但也只能当旱田,种小麦。村民江波告诉记者,他做家电维修生意,收入相对要好些,但大水过后,也得四五年的功夫才刚刚把家里的日子过回原来的水平。

村外的一片小树林中坐落着一个烈士陵园,抗洪英雄高建成与另外18位抗洪烈士就长眠于此。登上长江大堤,远远就能看到前方有一段灰色水泥带,即为当年溃口处,旁边一座二层小楼已经人去楼空,屋里墙上挂着长江洲湾段抗洪指挥地图。屋外的墙上粉刷着一行大字标语:“修好洲堤,保卫大武汉。” 污染洪湖三农刘文富汉江另一面长江农业