我们拿什么看书?

作者:三联生活周刊文/刘宇 汪琳

常看网络小说的人大多都听说过“九把刀”,“九把刀”的书迷都亲切地称他为“刀大”。这位原名柯景腾的台湾作者,1999年以小说《语言》成为网络作家,是台湾地区继蔡智恒之后最受欢迎的网络小说作者。时至今日,大多数大陆读者要依赖网络这一途径阅读他的作品,网下的纸本书只出版了名气最响的几本,版权还支离破碎地分散于不同的出版社。

常看网络小说的人大多都听说过“九把刀”,“九把刀”的书迷都亲切地称他为“刀大”。这位原名柯景腾的台湾作者,1999年以小说《语言》成为网络作家,是台湾地区继蔡智恒之后最受欢迎的网络小说作者。时至今日,大多数大陆读者要依赖网络这一途径阅读他的作品,网下的纸本书只出版了名气最响的几本,版权还支离破碎地分散于不同的出版社。

如果说蔡智恒标志着网络小说的1.0版本,那么现在早已经是2.0版本,即网站边连载、读者边阅读、作者边写作。大陆目前最为著名的3大文学网站——起点中文网、幻剑书盟和三站联盟就是在这种环境下摸索成长的。起点中文网版权营销部的罗立介绍说:“网上写作有一个特点,几乎所有成功的网络小说都是上百万字的,这就要求作品本身有足够大的容量和结构。”网站编辑根据专业眼光挑选出一部作品,前期连载的10万字都是免费开放的。在这一阶段作品的点击量、注册用户的推荐票数、作品收藏量等因素,将成为作品是否具备收费价值的考核指标。事实上,这种传播方式导致了一种新文体的诞生,但习惯用互联网阅读的读者与纸本书的读者重叠率并不高。罗立说:“大家不过是按照自己的习惯各行其是,随意选择各自喜欢的阅读通道。互联网读者大都是随着互联网在中国的发展成长起来的年轻人,他们习惯于这种阅读方式。”

1998年10月,文化部与国家图书馆启动了中国国家数字图书馆工程,标志着中国数字图书馆工程进入实质性操作阶段。中国数字图书馆有限公司副总裁高芹还记得10年前对数字图书馆的描述,她说:“那时候的认识是基本正确的。现在数字图书馆有了一些新的服务模式,但没有被市场真正验证。要想真正实现数字图书馆的理想还很遥远,要经过漫长的等待。”她理想中的数字图书馆是要给用户提供深度的信息资源,系统是交互性的,有严格的电子商务机制,跟付费紧密相关。

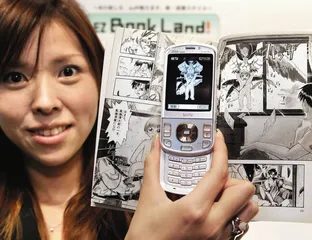

台湾远流出版社数字出版部门负责人杜丽琴女士接受本刊记者采访时说:“台湾目前的电子书在出版和发行方面所占比重很小,每年台湾出版4万本纸本书,电子书的出版不到1000本。”杜丽琴介绍,台湾出版商多为中小企业,在缺乏明显的获利来源的前提下,多半不愿轻易尝试。取得版权是电子书平台商成功的关键。罗立认为,出版社做电子书都是附带业务,电子书未来发展的趋势还是移动终端。以随时随地随心随意为标榜的手持终端设备(如手机、PSP等)为代表的在线电子阅读方式将有可能获得更大的发展空间。

“在出版界,电子书是一个非选择不可的未来。目前脚步迟缓,主要还是营利模式没有建立,使用者付费的观念还在发酵中。当然,载体也是关键,使用PC阅读的方便性太低,但是使用PC查询的合理性则为一般大众所接受。”杜丽琴还说,电子书的核心价值来自两方面,一方面是绝版书的再印行以及克服运送和储藏空间的限制,另外一方面是经由网络查询的功能,可以开启潜在的使用需求。

去年,留学生季元本在美国看到有人在使用电子书,“是在健身房里,一个女孩一边跑步,一边看索尼的电子书。就像很多人一边听着iPod,一边健身”。这其实并不是季元本第一次接触电子书,早在2006年,季元本还在北京外国语大学国际关系专业读“大四”的时候,他班上14个同学中就有3个拿着索尼电子书来阅读。而2007年8月,季元本出国前,他在大学里教授物理的父亲也收到了作为礼品的索尼电子书。同学中不小的使用比例和国内数码礼品的流行让季元本误以为索尼电子书在国内有着很大的市场流行度。

在亚利桑那大学读斯拉夫研究的季元本,尽管每天都要阅读学术著作,但他却并没有考虑过买一个电子书。“一般说,我还是喜欢纸质书的感觉。如果需要看电子书,在电脑上看就行了,因为每天都不离电脑。”季元本这样回答。而他父亲的那个电子书也基本在家中荒废,用处不多,“我父亲的阅读量非常大,但对他来说,电子书的用户界面和操作还是有一定障碍,所以他还是习惯看纸质的书”。

Amazon Kindle

Amazon Kindle 同样采用了电子墨水技术, 但和其他将书下载到电脑再转存到设备上的电子书 不同的是,支持无线网络功能的 Amazon Kindle 是第 一个可以让消费者来选择并将图书直接下载到设备中的 电子书。除了亚马逊提供的 9 万本图书,消费者还可以通过 Kindle来购买和订阅报纸、杂志、博客。除了可以用记忆卡 存储更多的图书之外,Kindle 也可以通过向 Amazon 发邮件来 保存个人文件和照片,因为亚马逊需要他们将文件和照片转为 Kindle 适合的格式。Kindle 和 Amazon 上的个人信息相关联,所以购书 过程十分方便。Kindle 不仅内置牛津字典,还有一个个人出版发布平台, 任何一个人写的东西都可以通过上传售卖获取稿费。作者可为自己的作 品定价,每次下载收费范围是 0.99~200 美元,最后总稿费的 35% 为作 者收入 )

和季元本有相似电子阅读习惯的还有中国科学院的研究生梁妍,学习生化与分子生物专业的她每天都要用实验室的电脑看大量专业文献,但她并不觉得普通的显示器有多大的视觉刺激,“我们从上大学开始就是用电脑做一切事情,晃眼睛这个问题早就习惯了”。梁妍的另一个电子阅读器是她一年前买的PSP,韩寒、安妮宝贝这些作家的畅销书,梁妍都是在网络上下载了电子版,然后拷到PSP里看的。对她来说,购买PSP时安装的第三方软件eReader就帮她解决了所有问题。“就像MP3一样简单。”梁妍说。

没错,如今在一台有显示屏的手持设备上看电子书并不是什么难事,只要一根数据线、一台能上网的电脑、一个第三方阅读软件,任何一个人都可以在手机、PDA或PSP上实现随时随地的电子化阅读。但是最适合电子书阅读的媒介又是什么呢?毫无疑问,大量的图书存储、方便的携带方式和传统图书的视觉质感,是消费者,或者说厂商对电子书的终极追求。这些年来,几乎所有的电子产品公司都在尝试着推出一款真正成功的电子书,或者说像iPod那样能够改变听音乐方式的、改变阅读方式的革命性设备。于是,索尼推出了Sony Reader,亚马逊的Kindle也在寻找一种类似iPod+iTunes的成功商业模式。这两个利用电子墨水技术的电子书似乎使人们看到了对电子化阅读的终极追求正在被技术的发展逐渐满足。但正如《魔鬼经济学》的作者史蒂芬·列维特在《纽约时报》的专栏中写的那样:“Kindle会成为下一个必需的科技产品吗?”

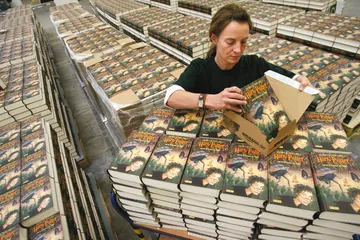

( 有数据显示,印刷品图书仍是多数读者的选择 )

( 有数据显示,印刷品图书仍是多数读者的选择 )

季元本的回答是:“在重视版权的美国,我可能会买一个Kindle,毕竟亚马逊上那些图书电子版的低廉价格很吸引人,而且Kindle的内置字典也很适合我的专业需求。从环保主义者的角度,我也会积极响应。但如果是在国内,没有亚马逊那样便捷的购买模式,我便不会买。”而梁妍则觉得:“虽然这些电子书的纸质视觉感对我们每天看科学文献的人来说是一个卖点,但一台电子设备对我来说只有一种功能,似乎便没有太大的意义。”

在iPod开始大规模流行之时,《财富》杂志曾经指出,人们对电子产品的购买更多的是一种时尚消费,而不只是单纯的需求消费。当手机、MP3、MP4、游戏机这些电子产品在逐渐被归为时尚消费后,面对电子化的阅读,人们似乎回到了一种需求消费。消费者考虑的不仅仅是性能、设计、易用程度,还有“它是最适合我电子阅读的那个媒介吗?”

“为什么不能有那么一台机器,既能不伤眼睛地看书,又能兼顾打电话、听歌、看电影、打游戏、GPS导航的功能?”梁妍这样问。这样一个综合的个人多媒体移动终端设备必将是未来消费电子行业的最终方向。可以想象,已经推出iPhone的苹果,早已在手机上融合各种娱乐功能的诺基亚,甚或是一切皆有可能的Google,都可能在将来,使人们手里的那个终极移动设备烙上自己的品牌标志。

在Kindle上市一个月后,一位名叫拉明·塞迪基(Ramin Sedighi)的伊朗人发明了一种电子手写笔,只要用手写笔划过文字或图片,电子书上的内容就会被朗读出来。或许,未来的电子书在具备上述娱乐方式的同时,也可以考虑加进这个功能。这样,在走路的时候,人们就可以“听书”了。■ 数字图书馆看书kindle电子书阅读器亚马逊电子书什么索尼我们