黄永松与《汉声》的故事

作者:三联生活周刊记者/王墨馥

完全出于兴趣

1967年从美术专业毕业的黄永松,刚开始做一些纪录片的拍摄。有一次接触到京剧题材,“为了把要拍摄的东西弄懂”,黄永松找到了当时在台北的一个戏团。“比如我了解到,京剧里踢腿是要踢矮不踢高的,这样腿就要有一个反向的弯度。剧里二郎神是三只眼的,额头上第三只眼睛要放在鞋尖上,然后踢腿把脚抬到额头的高度,将眼睛贴上去。”这之后,黄永松看戏就会孜孜探求,“就像我们喝茶、听古琴,精神会有共鸣,那是在我们的血液中流淌的”。

这时,从国外回台湾的吴美云偶然看到黄永松拍的纪录片,非常欣赏。她回国就想办一份能让外国人看的中国报纸杂志,让他们了解东方生活,而她正好缺个美编。“那时候有句话:你要害你的朋友就让他去办杂志,因为都亏本,赔得血本无归。我们两个傻乎乎的,我是学美术的不懂行,她不了解国内情况,但这样我们没包袱,更洒脱。”于是1971年1月,英文版的《Echo》(回声)开始制作,杂志定位就是从点点滴滴搞清楚那些曾打动过黄永松的民间传统文化。“我们注册的是双月刊,但是有时候选题丰富,我们也可以改为一个月出一期。”而最初找选题的方法是,“听说哪里有有意思的民间工艺,我们就跑过去,边去查这项工艺的历史资料,边实地踏访。没有条理,全凭兴趣,后来才慢慢整理出5种10类56项的体系”。

中文版《汉声》的第3和第4期,合起来做“童玩”专辑,集中去追寻小时候常玩的玩具,将工艺整理出来。结果,“那两期反响最大,因为童玩代表了人之初,人人都有童年”。杂志出版后,又将所有制作的童玩集中在一起,开了一个展览会,“来的人太多,当时我都担心二楼会不会塌掉”。“这时我意识到我们的工作是有意义的。民间传统文化与现代文化之间,有很多是社会大众需要但是欠缺的,轻轻呼唤就蜂拥而来。”

追踪惠山泥人8年

( 惠山泥人“大阿福” )

( 惠山泥人“大阿福” )

《汉声》的每一个专题,都是潜心深入一个民间工艺的长时间的过程,由此才能做到对该项工艺的研究特别专业与权威。黄永松以惠山泥人的专题为例,向记者讲述了整个艰苦的过程。

他第一次接触捏塑艺术是在台湾。有一次他去北部基隆,见到一个老先生,“后来才知道他是从山东到台湾的外省人”。老先生背着一个小箱子,走到巷子里,拿出折叠椅坐下。小箱子撑起来,就变成一个小台子,插上好多树枝和竹棒,“这位老先生是捏面人的”。

( 黄永松在北京的工作室 )

( 黄永松在北京的工作室 )

“这老兄他捏得真好,捏关羽啊孙悟空啊这些大家熟悉的人物,卖给孩子。捏面人台湾也有,但台湾人捏的多是花朵、小鸡这样的花样,捏人物也比较简单。这老先生捏的历史人物非常传神,带孩子去买泥人的老人看到老先生捏的关公,就会给孩子讲历史故事,讲中国人的忠孝结义,我很感动,因为这就代替了非常好的文化课程。于是我就把面人泥人也列到我们的体系下,我跟踪捏面人的老先生,将面人和泥人也收进了童玩。从他那里进入了惠山泥人的世界。”

黄永松后来到了大陆,追踪到无锡的惠山镇惠山浜。惠山浜是大运河支流,它的一条分支尽头叫下河塘,惠山和附近的排水都在这里汇集到大运河中。河岸上遍植香樟,品质最好的黑泥就出产在这里。因为惠山景观迷人,很多名人墓葬于此,在惠山街上建有祠堂。当年下河塘两岸至惠山脚下,布满了各家祠堂庙宇,有钱人要请人看守宗祠,宗祠跟泥人店一样多。每年秋末冬初的农闲辰光,庄户都要摇船入运河,到下河塘,停靠在主家祠堂前的河边石阶旁,送上带来的米、鸡、鱼、蟹、虾等土产,请祠堂看管人代主家收下,这其中自然少不了附带送给看管人一份薄礼。旧时重礼节,看管人要回礼,祠堂里的东西是主家的不能拿,于是就把自己平时捏的泥玩具作答。黄永松津津乐道地说,他探究发现下河塘挖出来的泥是一团一团的,不松散,随手扒下一块放在手心上,冰凉凉的。捏泥人就是一个随机的过程,在手里捏来捏去,就渐渐生出一点黏性,捏得越有力越久,黏性韧性也就越大。搓成一条横过来拿着,泥并不弯曲,但用手轻轻一推就有一个弧度。祠堂看管人平时无事,就地取材,就挖些黑泥捏捏泥人、玩具等小玩意儿,苏北庄户届时也多带些土产,以物易物。换到泥玩的庄户、船民并不急于回家,而是沿运河或上或下,沿途再以这些泥玩换些钱物,再摇船回家准备过年。如此年年复年年,惠山泥人的名气就远播四方。

黄永松说,惠山的泥人刚开始也就靠捏塑泥玩换零钱,用他们自己的话说,“做些猫猫狗狗骗骗乡下人”,可见刚开始就是做“耍货”。后来形成了规模,建了作坊,“手捏戏文”这种“细货”才出现。“旁边有昆曲,戏曲之乡就在隔壁,大家都爱听戏爱看戏。”黄永松说。据不少艺师回忆,自己的师傅都是“戏迷”,他们凡知道哪个草台班子要到附近码头演出,一定是每场必到。白天看演出,晚上在家把自己最中意的某个场面动作或亮相捏塑出来,第二天还会把作品带到戏场,给演员自己看看。“有时候演员也会提出一些哪里像、哪里不像的意见,自己重来一次定格的表演,给他们认真察看。”黄永松比划着招式说,“他们实际地参与看戏观摩,慢慢累积经验,就形成了非常好的作品。全国各地好多地方都有泥娃娃,但都是供儿童玩耍的,独独在惠山泥人中,有‘手捏戏文’。”

黄永松第一次看到惠山泥人的实物,是在到大陆之后在张道一老师家。黄永松说他第一次看到细货就非常惊讶,“像我们看过戏的人,就会觉得它为什么会那么传神。比如霸王别姬,项羽是要开脸的,整个泥人比拇指还要小,脸只有指肚子那么大,却开得磅礴大气。本来项羽的脸谱就是霸王,而他的神态,手脚摆得特别好。跟他相对的虞姬是很悲戚的,二者动态一阴一阳,那么和谐而又有强烈的对照”。

( 喻湘涟 )

( 喻湘涟 )

为发掘这项民间工艺的魅力,1995年,《汉声》专与南京东南大学艺术学系合作创立了“中国民间艺术研究所”,第一项工作便是对惠山泥人考察、整理和传授。黄永松选择了研究惠山泥人的专家张道一来专门负责这个项目。1952年张道一大学毕业,分配到华东艺术专科学校当教师,艺术专科学校在无锡,使他喜欢上了惠山泥人。当时,惠山的两条主要街道——直街和横街,几乎家家都在做泥人和卖泥人,只不过泥人是个统称,主要是模印的粗货,手捏戏文已经濒临绝迹,唯一会手捏戏文的只有蒋子贤一个人。蒋子贤当时因为做过保长而且吸食鸦片,被关在监狱里,张道一为了发掘惠山泥人的工艺,想方设法帮助蒋子贤出狱,使蒋子贤带着报恩之心,出狱半个多月就做出了几十套戏文。此后,蒋子贤开始收徒,惠山泥人的“细货”有了传承,蒋子贤的徒弟中就包括喻湘涟。

喻湘涟6岁时因父亲病故随着母亲到外婆家,她外婆家就是以泥人为生。喻湘涟的母亲蒋兰英从小就跟她父亲蒋金奎学了“粗货”,带着喻湘涟回老家后,就用这手艺维持生计。

( 王南仙和她的泥人作品 )

( 王南仙和她的泥人作品 )

初中毕业后,喻湘涟没考上自己梦想的学校,在外祖父的建议下,她到惠山彩塑创作设计研究所培训,15岁的时候拜蒋子贤为师。

黄永松通过接触蒋子贤进入惠山泥人的老艺人圈,弄清了蒋子贤的搭档是陈毓秀,陈毓秀负责彩绘,他的开相在惠山泥人行业中首屈一指。喻湘涟的搭档王南仙就是师从的陈毓秀,王南仙说:“我特别喜欢老先生开相的花旦、小生的眉毛,因此我下了苦功夫一而再再而三地观察分析,终于抓住他的用笔记线,与陈师傅画的相已无差别,所以陈毓秀师傅特别喜欢我,可说得到他的真传。”在蒋子贤、陈毓秀这一代后,王南仙与喻湘涟就成为最佳搭档。王南仙彩绘,喻湘涟捏泥,两人合作将近40年,“焦不离孟,孟不离焦”。

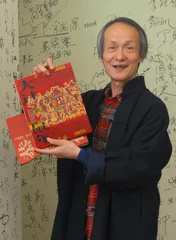

( 黄永松 )

( 黄永松 )

“怎样做泥人,先辈没有留下文字记载。”喻湘涟说。她的外祖父告诉她,有的是几辈师傅传下来的,有的是空讲出来,哪项好就做哪项。技艺到喻湘涟和王南仙这里,自成了一套手法程式,“就像戏剧各流派有能自成一家的艺术标准一样,惠山泥人也有”。

黄永松告诉记者,惠山手捏戏文不是追求舞台形象的酷似,而是要求达意。他说,蒋子贤的说法是,手捏戏文是“意思意思”,只要“腔调”像。黄永松从桌子上拿起没有上色的杨贵妃和高力士,在手中把玩着说,“惠山泥人是从里头出来的,不是从外面看进去。它是归纳的,戏曲三五步就走遍千山万水,五六人就代表千军万马,所以是归纳式的,生旦净末丑代表了不同性格的人,不同的人情世故”。黄永松认为,惠山泥人表现的是东方造型艺术,“是可以用来把玩的,把玩是大欣赏,眼耳鼻舌身意都要到。眼到,是要看到,这是杨贵妃。然后我就想起梅兰芳唱《贵妃醉酒》这一段的唱腔,这是耳到。鼻到,会感觉杨贵妃来的时候花团锦簇,有花草的香味,高力士端着酒要给她喝,这时美酒的气味也来了。然后舌到,杨贵妃作醉态的身段姿态,那种委婉缱绻。惠山泥人是把经验、感觉吸收以后再加以安排,把人情世故放进去,所以蕴含的层次就非常丰富。泥捏得这么好,不抬高身价,可以让很多人把玩;泥制品会坏,坏了后回到泥土,又可以重捏。这其实也是艺术创作的一个体系,也是我这么喜欢惠山泥人的原因。”

惠山古镇现在的泥人老店所剩无几。“王南仙与喻湘涟这两位老艺师现在都年逾古稀了,后辈的技艺要差很多。王南仙的眼睛不好,已经不能再画了。”黄永松说,“我们做这个专题,是在他们的帮助下,模仿清明上河图的方式绘制了当年泥人一条街的复原图。”

同时需要复原的是手捏戏文的工艺。在先期与喻湘涟和王南仙的接触、准备后,黄永松和他的同事专程于1998年10月份住到惠山镇,深入到喻湘涟家里,连续11天采访,细致记录了惠山泥人的制作全过程。

“我们拍摄喻湘涟制作的每一个程序,一共拍摄了3200多道工序,记录了24种代表性泥人的制作过程。”黄永松说。雕刻是减法,塑是加减法,捏则是加减乘除混合法。手捏戏文是从脚开始捏起,“从下到上,由里到外;分段组合,一气呵成,最后才是‘扳架势’”。

他举例说喻湘涟捏《下山》这出戏,先将小和尚和尼姑分别捏好,再将小尼姑放在小和尚背上,把小和尚两只长袖一扭,双袖往后一甩,就很贴切地托住了背上的小尼姑。然后将笑嘻嘻的小和尚的头“扳”歪,让他的眼睛正好瞅着小尼姑,“扳”是手捏的独特特点。

“与喻湘涟深入反复切磋,亲眼研究了她的全过程后,我们才归纳整理出‘捏塑十八法’:印、捋、搓、捺、摘、推、捏、包、拉、扳、剪、挑、镶、、拍、滚、捻、戳。王南仙则帮我们归纳出‘彩绘七法’和‘生旦净丑开相’,成为这项民间工艺最详尽的记录。”这样的工作结果集纳成《惠山泥人》这套书,共三册,成为即将从我们身边消失的一种文化的细致记录。“这是向老艺人致敬,我们更希望能将这手艺留住。”

黄永松说,就惠山泥人这个专题而言,从策划到最后完成历时8年。“但整件事是快乐的,过程中也有苦,但更多是甘苦并存。我们的方法是边学边做,有长进就是学到东西了。这么多年就一步一个脚印地走过来了,引用一句话就是:甘愿做,欢喜受。”

肚腹与精神

黄永松喝了一口茶,随手拿来一张纸,在左边写了一个西,右边写了一个东,将两者连接起来,在中间点了一个点,“英文版的《回声》是要平衡东西文化交流”;他又在上方写了“传统”,在下方写了“现代”,又将这两项也指向中间的那一点,“中文版《汉声》则属‘衔接古今’的时间纵坐标”。

“小时候过年要贴对联,家人要做年糕,台湾人是从各个省过去的,年糕也多种多样。”在黄永松记忆中,传统和现代文化还是有衔接的,“现在如果穿个棉袍出现在公众场合会觉得别扭,以前不是的,你要穿着妈妈做的或者奶奶做的棉袍去拜年才能拿到压岁钱。”黄永松回忆,他有一位老师跟他这样说在现在与传统之间所要做的工作:“你要做一个肚腹,传统就像头颅,现代就像双脚,现在最尴尬的是头脚分离,因为双脚拼命地往前走,是断裂的,身首异处。”黄永松认为,在现代生活中跑得越快,越要有一个丰富到足以支持跑步的肚子。

“将传统与现代衔接,并不是要社会对传统的工艺直接回馈多少,而是要给它一个可能复活的环境。”1997年秋天,黄永松去福州的苍南县宜山镇,那里还残存一种史料中记载失传千年的土布夹染技术,叫夹缬——用两块板将布紧紧夹住,放入染缸上色,被夹紧的部分就会是白色的抟,蓝白相间,染出一种漂亮的色调。在弥漫着蓝靛颜色和气味的作坊里,他们见到老艺人陈康算,老艺人演示了整套工艺,采访结束后说,“你们走之后,我就准备把缸打掉了,做了也没用,卖不出去”。黄永松说他当时心凉了半截——好不容易找到失传了千年的工艺,刚刚记录下来却就要真的消失了,“我们当即就订了1000条夹缬,以能够维持他一年生活的量,这样就能保证他再干一年”。《夹缬》这一册编成后,黄永松在卷首记下了这个故事,结果1000条夹缬土布很快订购一空,还有人去探询这门工艺,这个村也就成了一个旅游景点,第二家、第三家夹缬店开了起来。黄永松说,“但大家用观光的、猎奇的,甚至于历史资料的角度去看它,那这布还怎么用啊?只有使用才能长存”。

《汉声》现在在北京有工作室,工作室并不大,是住宅改的办公室,墙上挂满民间手工艺品。这里有一个跟着黄永松忙碌的十几个人的团队,“他们喜欢跟着我学,每一本书我都会亲自操作,教他们一些东西”。已经有很多人在《汉声》工作过,经过民间工艺的熏陶后,成为出版界的文化人。黄永松拿着一本前100期的目录合集,“封面上是所有在这个团队中工作过的人名”。这些人共同出版了140多期《汉声》杂志,这本杂志的可贵在于一个一个专题深入民间工艺,日积月累,已经成为了中国传统民间艺术最权威的一个全记录。“我们没有拉广告,那是我最不擅长的,所以我们的杂志一直在赔钱。而且做了一段后,我有时候有失望,发现没有给大家带来文化的提升。台湾有很多暴发户,他们吃一顿饭就能买我一年的书也不来买;这些书本来是给大人看的,但他们没有时间看。于是,我们就发展另一个年龄层,做少儿出版物,觉得要早一点给孩子文化背景。”没想到这些少儿图书倒是卖得非常好,反而保证了杂志的运营。

“没有中国人参与的世界文化是不完整的世界文化。”黄永松说。《汉声》整理出版了“中国结”的制作方法,德国的一家出版社买了版权去出版,请黄永松去帮忙看版。在中文版的封底有一个小资料,讲在哪里能买到制作材料,德文版没加上,因为“德国的每一个乡镇都有一条街是手工艺美术材料店,在那里就能买到所有东西”。黄永松说,德国专家的这几句话让他震惊,“今天我们都习惯了替人家代工,做零件配件,赚几个工钱。只知道拿钱,不知道做的是什么,是盲目动手,没有动脑筋,更不需要用心。所以我们取得的只是微薄的代工费,组装起精密的东西是别人的,行销全世界、赚大钱的也是别人,而将污染都留在我们这里”。他说,他是越来越觉得工艺对于一个国家的意义,“手工技术好,手工业才好;手工业好,轻工业才好;轻工业好,才能进一步发展重工业和精密工业。手工艺是源头的工艺,我们这个民族过去正是靠着工艺,才成为了一个让全世界敬仰的大国”。

于是,黄永松在编杂志之余,正在推动手工艺的重新启蒙。最近在宁波附近,他开始打造一个“天工之城”,计划在这里将小手工作坊集中起来,变成一个“手工作坊超市”。游客在这里自己动手做工艺品,也可以看老师傅做传统工艺。“像夹缬就可以批量生产,工艺不繁琐,但是我们提供设计师,将传统的手工艺品加入设计元素,比如怎么将最具代表性的‘百子图’做成被面才可以符合现代的使用标准,这才是传统艺术与民族精神延续下去的关键。”■

《汉声》近40年

1971年1月,《汉声》正式出版第1期英文版的杂志,叫《Echo》(回声),向外国人介绍中国文化。第1期先做了《妈祖的信仰》和《京剧的训练》,第2期又做了皮影戏,接着又做吹糖人、刺绣和风筝。英文版一共出版了40多期,全部从台湾取材。

到了70年代末,黄永松和他的同事觉得应该将杂志面向国人,因为现代文化太强大,传统的东西逐渐被遗忘了。于是《汉声》从英文版改成中文版,1978年1月,中文版《汉声》的第1期发行,是一本《中国摄影专集》。第2期做的是《马》,因为骑术是体现古代国势强弱的标准,而且1978年正好是马年。然后又用两期《童玩》记录了每个人都难以忘怀的童年生活,《中国人造形专集》则从人类学角度介绍中国人的容颜和身体构造。

黄永松在他的实践中将民俗分为5大种:民间文化、民间信仰、民间生活、民间文学和民间艺术。民间生活下又分为6类:生活习惯、医疗健康、社会制度、传统科技、史地风物和自然生态,加上其他4种所对应的类,共为10类,然后再向下细化成56个项。黄永松后来发现,他们找寻到的每个民俗都可归到这5种10类56项的大体系中,于是建立了一个“传统民间文化基因库”。

《汉声》中文版从第19期起,真正开始构成这样的系列,20多年已经整理出版的重大专题,除《惠山泥人》,另有:《老北京的四合院》、《摩梭人的阿注婚》、《淮阳泥泥狗》、《五台山骡马大会》、《西北高原的花儿》、《曹雪芹风筝谱》、《鄂温克猎民》、《胶东面花》、《贵州蜡花》、《手绘四川民居》、《四川倒糖饼儿》、《夹江造纸》、《中国门神》、《吉祥百图》、《福建土楼》、《戏出年画》、《陕西东路华县皮影》、《手打中国结》和《陕北剪纸》等。 故事手工艺惠山泥人惠山古镇汉声黄永松艺术