Facebook:成长的烦恼

作者:陈赛(文 / 陈赛)

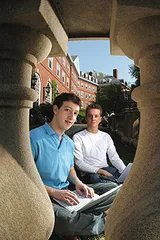

( 扎克伯克(前)曾以优异成绩考入哈佛大学,并在大学时认识了一同创业的伙伴,而后为了事业而退学 )

( 扎克伯克(前)曾以优异成绩考入哈佛大学,并在大学时认识了一同创业的伙伴,而后为了事业而退学 )

中国人玩Facebook的还不多,但对一个美国年轻人来说,没有Facebook账号,就等于你在网络上不存在。Facebook在“大学生认为最in的事”中排名第二,仅次于苹果的iPod,与啤酒和性并列。在一步步推倒高校的高墙之后,Facebook几乎抢尽了2007年互联网所有的风头,被当做最伟大的社会化平台顶礼膜拜,一家甚至让Google感到焦虑和害怕的网站。但是,当最初的刺激和幻想逐渐消退,微软2.4亿美元的注资,急速膨胀到150亿美元的估价,Facebook这家过于年轻的网站急于证明自己的盈利能力。

不久前,Facebook的创始人马克·扎克伯格与3名哈佛校友之间旷日持久的官司(他们控告马克于4年前盗取了Facebook的创意和源代码)出现了戏剧性的一幕:一本面向哈佛校友的独立刊物《02138》刊登了一篇文章,对Facebook创办初期的内幕和马克的人品提出质疑,并提供了部分法庭机密文件的下载,其中包括他手写的哈佛大学申请书,内有马克的社会保险账号、女朋友的全名,父母在纽约的地址。Facebook以侵犯隐私为由,申请法庭禁令,要求撤除这些文件,却被法官拒绝。

“Facebook的创始人隐私遭侵犯!”类似的标题出现在美国各大媒体的头条,其中不无幸灾乐祸的味道。因为这段时间刚好赶上美国媒体和自由主义组织对Facebook的新广告系统Beacon(灯塔)口诛笔伐,并拉了5万多人签请愿书,认为它严重侵犯了用户隐私。如今全世界的社交网站都唯Facebook马首是瞻,想看它有何妙法,把5000万用户,每天15亿次的点击量转化为金钱。此例一开,必然效仿者无数。去年9月,Facebook刚推出newsfeed(一种迷你新闻系统,将用户在Facebook内的动态信息实时传递给他的朋友)时,亦因隐私问题遭遇过更严重的用户抗议。马克道了歉,但没有取消newsfeed,现在人们也就接受下来了,Newsfeed成了所有社交网站必备的功能,一种底层的信息架构。

Beacon在技术上并无特别之处,无非是在后台跟踪用户的网络行为,尤其是购买行为。Google、AOL、微软也一直采用类似的技术,跟踪用户的在线行为,然后给他们推送相应的广告。只是Google们做得很隐蔽,不为人所发现,而Facebook则堂而皇之地把这些信息自动发送给用户在Facebook上的所有朋友。你在Overstock上为女朋友买一枚戒指,一转眼所有朋友都以为你要订婚了。这就是他们所谓的“社交广告”,目的是把Facebook的每个用户都变做广告推销员,由一个人的购买行为影响所有与他有关系的人。马克将这种模式称为“信任推荐”——没有什么比一个你信任的朋友给你的推荐更有效。

“我们处在这样一个时代,信息前所未有的开放,人们前所未有地连接在一起。”Beacon推出当日,23岁的马克·扎克伯格以1984年乔布斯推苹果电脑时的口吻说,“这是一次百年不遇的媒体变革,此后100年,广告将不一样”。这个年轻人在网络界是出了名的自大狂,公开场合永远是T恤、牛仔裤外加一双阿迪达斯球鞋,对前辈不理不睬,一副少年得意,不可一世的样子。

( 因Facebook强调真实世界的人际关系,人们对它有一种罕见的亲密感 )

( 因Facebook强调真实世界的人际关系,人们对它有一种罕见的亲密感 )

以Facebook这4年内的奇迹,他自有不可一世的理由。那么多风险投资商看好它,就因为它有Google早年的气质:创新、干净和良好的用户体验,相比之下,它的头号竞争对手MySpace则显得混乱且令人厌恶。

MySpace鼓励你认识陌生人,有新的身份,暧昧的六度空间理论让你很容易就交到成千上万个莫名其妙的朋友,却稀释了“朋友”的概念。Facebook恰好相反,它封闭式的社群经营理念强调了互联网一直忽略的两种品质:真实与身份。人们到这里不是为了交新朋友,而是将真实世界里的人际关系搬到网络上,并不断以各种小应用程序作为连接人与人之间关系的主题。它是私人空间,亦是公共空间,人们在这里闲逛,看与被看,8000多个小应用程序每分每秒都在不断刺探和抓取用户的个人资料,从各个层面编织人际网络。因为这里的人际关系是真实的,人们对Facebook有一种罕见的亲密感。在这张真实而亲密的人际地图背后,Facebook想构建的,不仅是世界上最大的个人信息数据库,而且是一个比大众传播更强大的传播和商业模型——“病毒式”的人际传播。

对广告商来说,在Facebook这样一个真实而活跃的超大社区内直接定位目标人群,是一种莫大的诱惑。在Beacon推出之际,Facebook已经准备好了10万多个品牌页面,与60多个大广告商签订了协议。这也许真是一个足够挑战Google的广告构想,但这次,Facebook的底牌出得太早了。这一代人不介意在网上暴露隐私,但拿自己的隐私免费给人做广告却是另一回事。

去年在接受《纽约客》采访时,马克曾说过:“总有一些信息,你不想与人分享。只有尊重这一点,才能让人们分享更多的东西。”Facebook这几年奇迹般地崛起,正是因为对隐私的严格控制。在Facebook,只有你认可的朋友才能看到你的信息,在你愿意共享的信息范围内还有细致的隐私级别分类,你可以让自己不在任何搜素结果里出现。但这次,他显然忘了自己曾说过的话。有一则漫画讥讽道:“我们给你150亿美元,你却把我们所有朋友都变成spam。” ■ 烦恼Facebook成长