电商代运营,伙伴的生意

作者: 陈锐

每年的11月,已经成为中国零售行业一年一度的决定性时段。商家的全年业绩中,由双11购物促销带动的销售占比正变得越来越重。

在阿里巴巴平台,2020年的这一数值已接近7%。当年,天猫和淘宝在为期11天的“双11”购物节期间创造了4982亿元人民币的成交额(GMV)新纪录。而按照联合国贸易与发展会议报告的统计,阿里巴巴2020年的GMV总规模是11450亿美元(约合74654亿元人民币),全球第一,约为亚马逊的2倍。

当全球大部分国家的电商形式还停留在品牌官网或社交分享中的链接时,中国的电商行业早已在充分竞争中尝试了太多光怪陆离的玩法。不断进化的策略、工具、商业模式与流量池互相勾连,构成了一个复杂的“黑盒”。即使是最年轻、最有“网感”、最舍得在电商业务上投入的品牌,也不敢说自己能够完全解开它。

这种令人生畏的复杂局面,推动市场在平台与品牌之间创造出一层服务商体系,也就是电商代运营机构—业内称之为TP,即TaobaoPartner,后随抖音电商发展出现了DP,即DouyinPartner—从联络KOL合作到商品分销,从流量采购到营销活动策划,从店铺页面设计到客服接线,从仓储物流到售后保障,代运营机构可以接管品牌电商或大或小的每一项工作,并提供更专业的服务。

在中国电商市场高速增长、整体规模超过美国的2013年前后,代运营机构的数量并不多,但服务价值已经获得了部分急于“触网”的外资零售品牌和苦于转型的本土品牌的认可。比如2009年就带着飞利浦、李宁、哈根达斯参加首届“双11”促销的宝尊电商,甚至在当时引起了阿里巴巴的好奇。目前,宝尊也是阿里体系内服务品类最全、营收规模最大的代运营机构之一,已在中美两地上市。

2015年在美国纳斯达克上市时,宝尊CEO仇文彬曾表示,宝尊参加的不是博取短期名声的“百米跑”,而是要跑长期服务的“马拉松”。5年后,宝尊前往中国香港二次上市,它看似跑过了半程点,只是面对的市场环境愈发动荡。

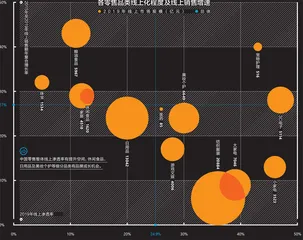

中国零售市场的电商渗透率每年仍在缓慢提升,逐渐逼近30%的“瓶颈位置”。如果分品类看,家电、3C电子、纺织服装等方向的电商渗透率都在30%之上;而在美妆、食品等销售规模仍增长较快的领域,新品牌、新产品不断涌现,行业竞争又非常激烈。

这也激发了代运营商从全品类向垂直品类的二次发展。包括丽人丽妆、若羽臣、凯诘电商、青木科技、悠可集团在内,多家近年知名的电商代运营机构都只擅长做一两个细分领域的生意,但同样可以冲刺上市。作为宝洁、乐高、吉列、斯凯奇、美赞臣、肯德基、新秀丽、Swisse斯维诗、娇韵诗、CPB、百雀羚、相宜本草、后(Whoo)……等品牌背后的电商“推手”,这些公司都宣称正在从运营服务商向品牌服务商转变。

不过,不管是“大而全”的宝尊,还是“小而美”的垂直品类代运营,这个行业的发展逻辑始终是“与赢家共赢”。代运营机构必须不断与有增长潜力、有品牌价值的公司合作,才能将后者的业绩表现转化为自身的收入。

可现在的问题是,电商的竞争过于激烈,以至于赢家都快消失了。

沉默的金矿

如果说电商在中国一度是确定的好生意,那么代运营就是藏在背后的“沉默的金矿”。

电商平台的价值可以通过多个指标衡量,比如阿里巴巴惊人的GMV、拼多多数亿级的活跃用户规模、京东的高客单价等等。另一个用于衡量平台公司赚钱效率的常见指标是所谓的“货币化率”,即公司将GM V 转化为实际收入的能力。

在国内电商平台中,阿里巴巴是较早重视货币化率这一指标的。在2014年至2016年间,其活跃用户和GMV增速都明显放缓,想要维持货币化率水平,就意味着要对商家收取更高比例的佣金,或推出更复杂、价格更高的广告产品—也就是提高流量的价格。在过去一个财年内,阿里巴巴的货币化率从3.7%再次跃升至4.1%,这意味着商家端的负担进一步上升。

能靠巨大的毛利空间消化不断上涨的营销费用的公司并不多,主要集中于美妆、食品、母婴、服饰等品类,这也是中小型代运营商们最集中精力主攻的方向。同时,这些品类内部普遍面临大品牌争先、新品牌多、消费者忠诚度低的局面,这会进一步强化品牌方聘请专业代运营公司来做精细化管理的意愿。

天猫运营官网披露过一组数据:2019年下半年,平台活跃的代运营机构为956家,平均每家代运营6.9家店铺;化妆品是代运营最重视的品类,有包括丽人丽妆、壹网壹创、悠可集团等上市公司在内的112家代运营公司参与竞争。

以护肤品为例:以2019年的市场规模计,这是国内化妆品行业的第一大细分品类,占比过半(51%),远超被完美日记、花西子搅动的彩妆市场(11%)。从2017年起,护肤品找到的两个重要发展方向是功效化和高端化,前者的产品设计和营销话术都更复杂,给了薇诺娜等国货品牌巨大的市场空间;后者则利好品牌知名度高、产品线丰富的国际巨头。

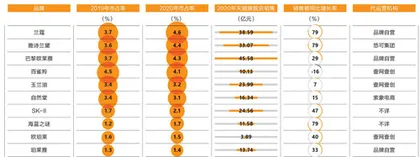

欧睿国际的统计则显示,在2019年至2020年间,市场占有率前10的护肤品牌本身没有大的变化,但合计市场占有率提升了2%以上。兰蔻、雅诗兰黛和海蓝之谜三大国际品牌的天猫旗舰店销售额,2020年都实现了近80%的超高增长率。而在这10个品牌中,至少有5个由代运营公司管理天猫旗舰店,其中壹网壹创服务了3个。

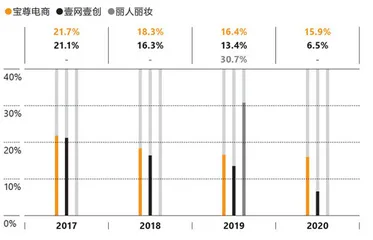

“货币化率”这个指标同样可以用来衡量代运营公司。以2019年宝尊、壹网壹创及丽人丽妆自行披露的GMV口径计算,这3家公司的“货币化率”最低也有13.4%,丽人丽妆甚至高达30%以上。当然,近年因行业内部竞争以及客户变动等因素,宝尊和壹网壹创的“货币化率”曲线已出现快速走低的迹象。

两种运营模式

代运营公司的营收水平不仅与服务能力有关,更与其经营模式紧密相连。在这一层面,行业内的多数上市公司其实更像是“营销能力很强的经销商”。

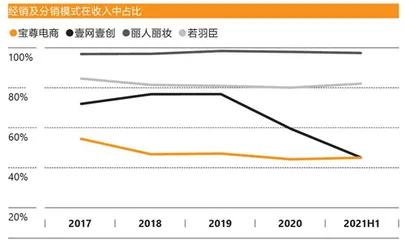

在丽人丽妆和若羽臣的收入结构中,经销和分销占了公司收入的绝大部分。这两种模式都是通过赚取进销差价牟利,都需要代运营公司从品牌手中先买下产品,然后转卖给终端消费者(经销模式)或其他分销商(分销模式)。

要赚进销差价,代运营机构就得先进货,这意味着它需要承担资金及仓储压力,并且要面对存货周转及账期问题的风险。但另一方面,买断商品能让代运营机构在销售时有较强的自主定价权,利于设计各类促销方案。同时,因为掌握店铺的所有权,又可以获得非常详细的销售和运营数据。

电商平台及代运营机构整体货币化率对比

这是一种重资产模式,代运营机构本质上就是另一种更高效的经销商,帮品牌解决的更多是销售渠道问题,只不过渠道换成了线上而已。

而在宝尊的收入结构中,经销模式的占比自2018年后就降到了50%以下,更大比例是轻资产的店铺代运营及内容服务收入。在店铺代运营模式中,品牌需要按照销售额向代运营机构支付佣金;内容服务则主要提供各类营销方案,收取服务费。上述无论哪种都不涉及产品采购造成的大规模资金和资源占用,投入少、成本低、毛利率高,不过又面临佣金比例逐年下滑的风险。

也就是说,在轻资产模式下,代运营公司的角色更接近于专业的广告公司、设计公司或是客服机构。它与品牌之间是外包合作关系,只帮助品牌完成一部分专业工作,也更接近于字面意义的“代运营”。

选择哪种模式,并不能完全由代运营公司自己说了算,有时也可能是由大客户决定的,比如百雀羚对于壹网壹创的影响。

百雀羚是壹网壹创最重要的品牌客户之一。双方在2015年至2017年间,合作了包括“琥珀计划”“四美不开心”“一九三一”等数个重要的营销合作案,帮助百雀羚旗舰店连续3年拿下天猫“双11”美妆类目的销售第一名。期间,壹网壹创也深度参与了百雀羚的产品研发和价格制定过程,设计出“小雀幸”系列面膜等爆款,并借势进一步拿下了欧珀莱和OLAY两个头部品牌的合约。

百雀羚也一度是壹网壹创的“收入支柱”,2015年它为后者贡献了82 .3%的营收,到2019年,百雀羚相关业务在壹网壹创收入中的占比仍有 50%。

市占率前十的护肤品牌销售额变化及其代运营机构

但在2020年8月,百雀羚提出将双方合作模式由经销变为代运营,天猫旗舰店也改由品牌自营,这使得壹网壹创的收入结构在2021年上半年就已转为与宝尊类似的轻重资产并举状态。

可见,品牌“赢家”与代运营机构之间的“共赢”关系,往往是谨慎、脆弱且充满变数的。动荡的市场中,长期的共赢关系比过去更难维系。

转向技术密集

整体而言,代运营目前还是一个劳动力密集型的产业,具备营销创意、客户服务能力或是数据分析技术的人才是公司的核心资产。所以,代运营公司大多注重人才培养和招聘,公司规模基本控制在千人左右。

但从欧莱雅集团的案例中,我们也可以看到大品牌在重视电商业务时可选的一条“捷径”:

欧莱雅集团旗下绝大部分品牌如美宝莲、兰蔻、赫莲娜、阿玛尼、科颜氏等的电商业务,都由其内部团队“百库”负责,目前该团队的员工规模已接近2000人。在成为欧莱雅的一部分之前,百库是本土面膜品牌“美即”的渠道商公司,也是国内最早的电商运营公司之一。

各电商代运营公司的收入结构变化

2013年8月,美即被欧莱雅集团整体收购。由于“美即”加入集团后发展不佳,这一收购曾被认为是欧莱雅用来“消灭”行业竞争的手段。但现在看来,也许百库才是收购的核心—欧莱雅希望从这个团队出发,发展自营电商的能力。

考虑到目前行业竞争的激烈程度,类似的品牌方收购代运营公司或是代运营公司之间相互并购的案例,相信在未来会继续发生。人才的变动、流失,也意味着方法论或核心数据的流失,这是代运营公司不愿意看到的。

如果以员工规模折算2019年每位员工为代运营公司创造的GMV,可以发现丽人丽妆的员工创收效率惊人,比壹网壹创高出42%以上。

不过,这一数据是根据两家公司招股书中披露的全职员工数量计算,并未计入各类子公司员工、外包机构乃至实习生的投入。这也表明,电商代运营公司的实际人效很难通过公开数据验证。