心灵的焦灼

作者:苌苌

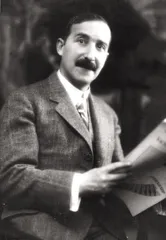

( 茨威格 )

最近上海译文出版社出了一套茨威格文集。《象棋的故事》、《一个陌生女人的来信》收录了他的18个中短篇小说,《一个政治性人物的肖像》是约瑟夫·富歇的传记,《心灵的焦灼》是他唯一的长篇小说。

读茨威格的书,经常让人从历史联系现实,他不是以跌宕起伏的故事取胜,而是以内心世界的矛盾冲突体现波澜壮阔的变化。主人公现身说法,以内心独白的方式向读者敞开心扉,师从弗洛伊德的小说家,总能让人瞥见人物灵魂最幽微的角落。

在《心灵的焦灼》中,轻骑兵少尉霍夫米勒是个有自我批判精神的人,对自己获得的国家荣誉勋章不以为然,一开始就讲出了“勋章的秘密”:首先他觉得没当逃兵,是因为比跟着大伙前进更需要勇气,他必须英勇,因为在战场上,你不英勇就只有等着被别人英勇,而他比别人好运气,他活着回来了。这当中有坦白,自然也有谦虚的成分,让人对他颇有好感,但这并不是最让他心灵焦灼的事情,他最大的烦恼来自和平的生活,是绝大多数人都或多或少经历过的,那就是同情的度的问题。

“一种同情懦弱感伤,实际上只是心灵的焦灼。看到别人的不幸,急于尽快地脱身出来,以免受到感动,陷入难堪的境地。另一种同情才算得上真正的同情。它毫无感伤的色彩,但富有积极的精神。这种同情对自己想要达到的目的十分清楚。它下定决心耐心地和别人一起经历一切磨难,直到力量耗尽……”这段放在小说最前面的话,是理解全书的钥匙。

霍夫米勒认识了贵族地主的女儿艾迪特,这个少小残疾的姑娘让他油然升起同情之意。而艾迪特之所以接受他的同情,是因为她以为这同情中含有爱情。正被自己的侠义之心、高尚动机感动着的霍夫米勒,一旦发现艾迪特爱上了他,有些惊惶失措。艾迪特长相可人,且是万贯家产继承人,霍夫米勒本来觉得从了也未尝不可,但是一个偶然机会,他打听到,艾迪特的父亲原本是暴发户,并非世袭贵族,而且他们家是犹太血统。在那个行将崩溃的庞大帝国里,封建的门第观念,潜在的排犹势力十分强大,而出身贫寒的霍夫米勒,刚享受到作为社会精华、帝国支柱的骑兵军官给他带来的优越地位。他和艾迪特之间便产生了一条难以逾越的宿命的鸿沟。

( 《心灵的焦灼》 )

( 《心灵的焦灼》 )

诚如《浮士德》里所说:“两个灵魂,唉,寓于我心中。”霍夫米勒分裂成两个自我,在内心深处斗争不已。艾迪特是个“得不到,毋宁死”的烈女,将自己的生死置于霍夫米勒对她的态度上,由此导致悲剧性结尾。你很难说艾迪特的死是出于对爱情的忠贞,还是任性。你也很难说霍夫米勒是个恶棍,他有正义的冲动,行善的愿望,但是否有必要表达同情直到力竭也不歇息?茨威格的很多小说,都并不是非要塑造一个天使,一个恶魔,因为那种非黑即白的状况在生活中并不存在,每个人内心都有光明的一面也有阴暗的一面。到底该做怎样选择呢?是命运给你什么,你就接受什么,离期望的人生越来越远,还是拒绝命运的安排,在接下来的人生忍受心灵的焦灼?

资料:

译者三问

文集的翻译张玉书是北京大学德语系教授,中国研究日耳曼文学的权威学者,研究的方向包括茨威格、海涅和席勒。曾经在德国的拜罗埃特大学开设茨威格研究专题课,给德国学生讲解茨威格。

三联生活周刊:茨威格在中国长盛不衰的原因是什么?你曾经分析过,80年代初中国的“茨威格热”,是因为当时的读者联想起不久前经历的思想迫害,与他笔下在“二战”前夕经受法西斯精神迫害的主人公产生通感,那么现在重读茨威格的意义何在?

张玉书:首先是茨威格对人的心灵挖掘的深度,而这是中国文学作品的弱项。茨威格不太在意外在的东西,你可能都不知道主人公的名字、外形,但他让我们看到对内心的描写可以是无限的。他的心理描写,让我们很容易在现实中找到对应,而之前没人给我们写出来过,从而产生亲切感。他的作品对中国人特别有吸引力,还因为浓郁的诗意,正好符合中国人的审美观。现在西方流行的白描写法,并非大多数中国人喜欢的形式。诗意有一种内在的激情,来自对人的爱与关切。德国和中国是世界上两个说自己是“诗的民族”的国家,崇尚高雅的精致的文字,这不仅是德国人的传统,中国现代文学里没做到罢了。当年我们是从压抑的状态中出来的,现在则是一个物欲横流的时代,看到茨威格,虽然不能说耳目一新,但却是眼目清凉。我们现在缺少的是理想主义,是人性关怀,茨威格的小说又把人性昂扬起来。

三联生活周刊:据说茨威格的中短篇小说好看的原因之一,是他舍得“割爱”,1000页的内容,删成200页也在所不惜,但是他还是写了长篇《心灵的焦灼》,是不舍得割爱了么?

张玉书:这本书在我看来,没有什么多余的叙述,我感觉它成书时已经过大量删减。它告诉我们,事实内心的重建和自己良心的选择之间有非常大的不同。反“右”后,很多人离婚,我的一个朋友、北大的一个外科医生,是重点批斗对象,但他的老婆纹丝不动支持他,在那么一个大环境下,她还能坚持对他的爱,但我们的小说主人公霍夫米勒没有。有大量内心独白,表现人物的彷徨,从人性的角度,他的彷徨是完全可以理解的。当然最后他还是发了电报,但由于战争的原因,女孩没有及时收到,死掉了。你还可以看到,战争对人们的影响也许不是直接的,霍夫米勒因为不想活了,成了英雄。这是写在战争前的反战小说,吸引人的地方,就在看不见的内心波动。没有任何宏伟的战争的场面,也没有任何太多外形描写,但绝不是违背了他“割爱”的原则,要我说,要是假以时日,他没准还会写第二部、第三部,但是“二战”爆发了,他开始集中精力写他的传记。也许是个有计划的行为,诚如你所知,传记写完他就自杀了。

三联生活周刊:茨威格的小说大部分都是你很早前翻译的,这些年你在忙什么?

张玉书:我们一直想改变一个偏见,德国人说外国人没法做德国文学研究,似乎你能弄通德语就很不错了,我们就证明给他看。从2000年开始,我们就出了一本德文的日耳曼文学研究年刊(张玉书任主编),文章都是国内的德语文学教授、教师的研究成果,有研究骑士文学的,有研究在德国曾经受压制的浪漫派文学的,有很多文章得到德国学术界很好的评价,到现在已经出了8卷。前面3卷是在人民文学出版社出的,外国人看不到,后来在一个德国基金的资助下,我们拿到德国去出。每本买49欧元,我说这么贵有人买吗?出版社说这书让他们赚钱了。 心灵焦灼