共产主义战士与红色资本家

作者:李三戴维·柯鲁克夫妇

柯鲁的故事里第一个主人公是他的父亲戴维·柯鲁克(David Crook)。

戴维·柯鲁克出生在伦敦,毕业于美国哥伦比亚大学,曾经加入过英国皇家空军,“父辈们的履历很传奇,那时,他是一个热血青年,1931年成为一个共产主义者,随后他参加了西班牙国际纵队。作为一个知识分子,他刚上战场的第一天就负伤了,受伤后被送到马德里医院,这个医院当时主要负责人就是后来率领医疗队来中国的加拿大医生白求恩。”柯鲁说,他父亲柯鲁克与白求恩很可能有一些接触。

在医院时候,戴维·柯鲁克阅读埃德加·斯诺的《红星照耀中国》,“他从那里认识了中国,并对中国产生了兴趣。当时军旅中多是一些文化水平较低的年轻人,父亲作为一个大学毕业生自然引人注目,他与当时在马德里的美国著名作家海明威也很熟悉。通晓5国语言的父亲引起了在马德里招募人员的苏联情报机构的注意,1938年,父亲被派往上海的圣约翰大学教英语和从事情报工作。因为战争的缘故,他曾到成都收集一些日本方面的情报,在那里结识了加拿大传教士的女儿伊莎贝尔·布朗(Isabel Brown)。这个出生在成都的加拿大传教士的女儿就是我的妈妈,她老人家现在住在北京外国语大学西院的南楼,她现在过得很好,参加了合唱团,经常和退休老师一起跳健美操,我昨天还看望过她,她正在写一本书”。

在医院时候,戴维·柯鲁克阅读埃德加·斯诺的《红星照耀中国》,“他从那里认识了中国,并对中国产生了兴趣。当时军旅中多是一些文化水平较低的年轻人,父亲作为一个大学毕业生自然引人注目,他与当时在马德里的美国著名作家海明威也很熟悉。通晓5国语言的父亲引起了在马德里招募人员的苏联情报机构的注意,1938年,父亲被派往上海的圣约翰大学教英语和从事情报工作。因为战争的缘故,他曾到成都收集一些日本方面的情报,在那里结识了加拿大传教士的女儿伊莎贝尔·布朗(Isabel Brown)。这个出生在成都的加拿大传教士的女儿就是我的妈妈,她老人家现在住在北京外国语大学西院的南楼,她现在过得很好,参加了合唱团,经常和退休老师一起跳健美操,我昨天还看望过她,她正在写一本书”。

“1941年,希特勒对苏联宣战后,我父亲回到英国加入了英国共产党,与妈妈完婚后,他成为英国皇家情报机构成员。我父亲能够熟练地讲多种语言,这段时间,他的主要工作是监听东南亚地区一些军事活动。父亲也能讲不错的日语,但他的汉语一直不是很好。”

1947年,戴维·柯鲁克夫妇曾前往晋冀鲁豫根据地——河北武安十里店村,“那个时候他们穿着土布的军装,和当地农民住在破旧的土房子里,会端着饭碗蹲在地上边吃饭边聊天,和农民们一起劳动、开会,进行农村的土改调查”。1959年,戴维·柯鲁克夫妇合作撰写的《十里店——中国一个村庄的革命》在伦敦出版,1979年内容更全面的《十里店——中国一个村庄的群众运动》在纽约出版,这本书有助于西方人了解中国土改运动。

“我是共和国的同龄人!”

1949年,柯鲁父母一家已居住在北京(当时的北平),这年8月,柯鲁出生在位于东城干面胡同的国际红十字会医院里,“我是父母的第一个孩子,正常的话,我应该出生在协和医院才对,因为那里的医疗条件比较好。我没有直接问过妈妈为什么我没有出生在协和医院?但根据我的猜测,她很可能认为协和是资本家洛克菲勒的医院,共产主义战士的子女是不应该出生在那里的”。

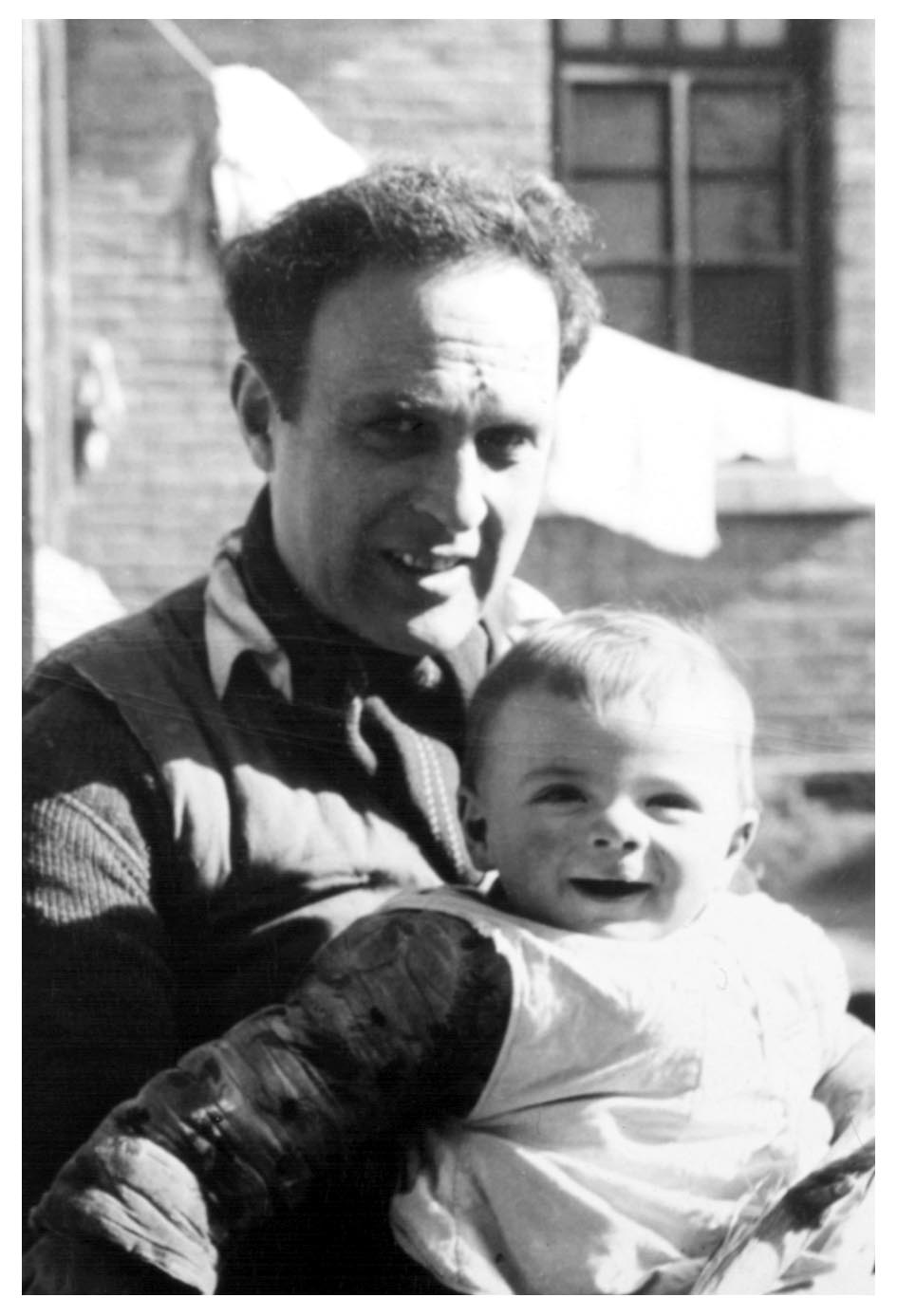

柯鲁和父亲戴维·柯鲁克

(摄于1950年)

柯鲁和父亲戴维·柯鲁克

(摄于1950年)

如果从柯鲁外祖父那一辈算,柯鲁一家与中国的渊源快要有100年了,这个家庭几乎经历了中国过去100年里所有的重要事件和时刻。本来,戴维·柯鲁克夫妇打算战争结束后就返回英国,“但是中国政府的热情挽留,再加上他们已经对中国有了很深的感情,于是就留在了中国”。

中国解放后,柯鲁的父亲的主要工作是教英语,很多中国的外交家都是他的学生。“我是柯鲁克家里的第一个孩子,我还有两个弟弟。北平解放后,我父母在大学教英语,我从小学到中学毕业,一直在北京大学附中读书,当然,作为那时候在北京非常罕见的金发蓝眼睛的洋娃娃,我们的确受到一些‘照顾’。我后来听大人们说,在我特别小的时候,每当阿姨带我出去玩,就会有好多人围上来看我,很多人还给我吃的东西。因为经常被人喂各种吃食,我又总是来者不拒,我的消化系统终于出了问题,后来妈妈在我的外衣上贴了一个布条,上面写着‘不要喂!’现在想起来,很像动物园里贴的‘禁止投食’的警告牌”。

50年代,柯鲁一家住在北京外国语学院的教师宿舍楼里,不远处的友谊宾馆里住满了苏联专家和他们的家眷。“苏联专家有时候邀请我父母去,他们那里非常豪华。看到苏联小孩有学校、游泳池,我当时挺羡慕他们的。”虽然同样是外国孩子, 柯鲁却明显感到自己与苏联小孩的区别,“那时候大家都管他们叫苏联老大哥,经常有人问我是不是苏联人。我一说不是,好像就没有那么荣耀了。”

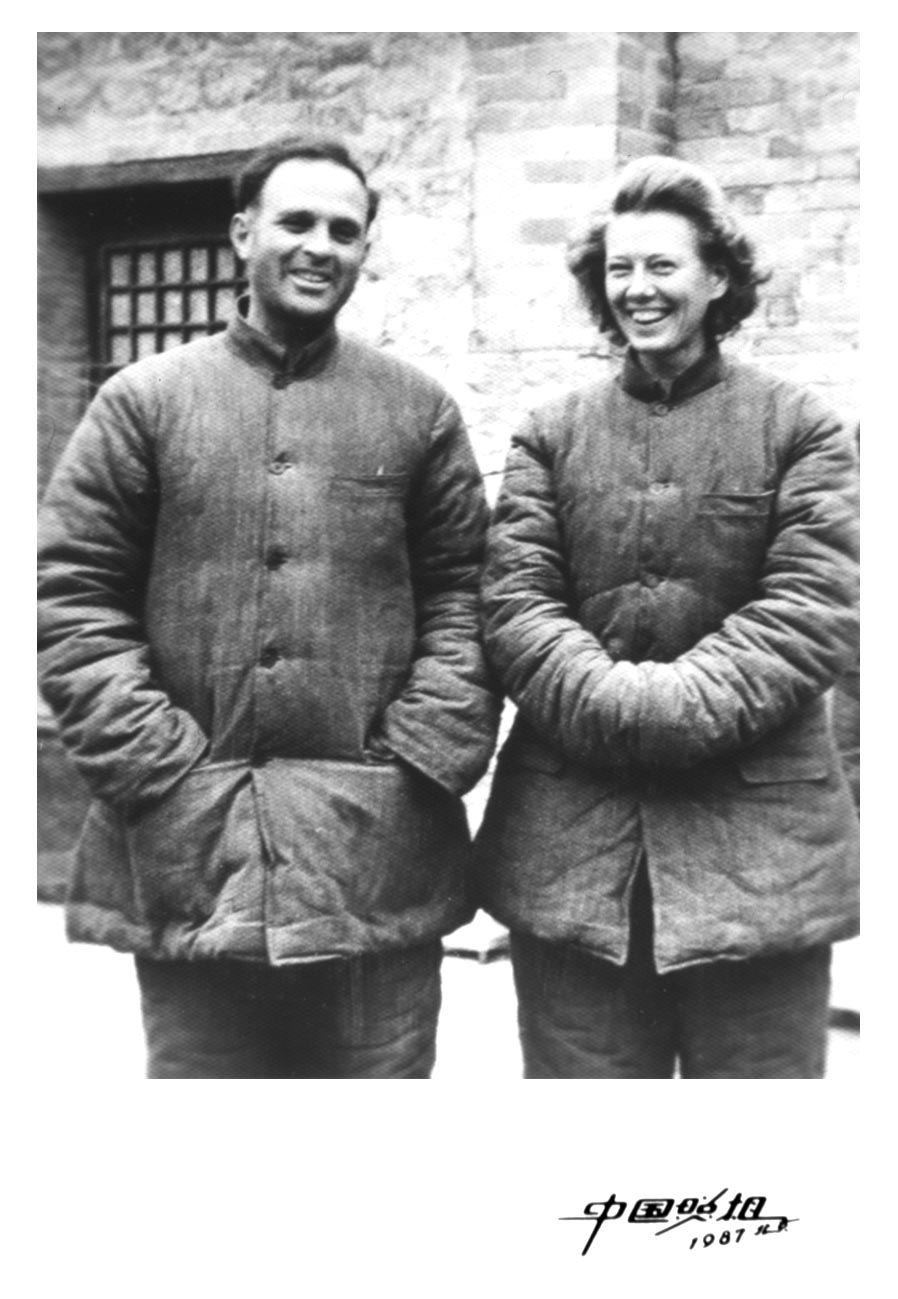

戴维·柯鲁克夫妇(摄于

1947年)

戴维·柯鲁克夫妇(摄于

1947年)

对于柯鲁这样一个成分复杂的家庭来说, 1966年开始的“文化大革命”毫无疑问是个很大灾难。柯鲁的父母被打成英国特务。“我当时在北大附中读高中,那一年我17岁,被分配到北京八达岭附近的一个叫做双泉堡的汽车修配厂当工人。”因为柯鲁三兄弟一直拿着英国护照,他的一个弟弟就经常到北京市公安局打听是否可以出国,“但是那个年代出国需要一个特别的证件,类似于实行过一段时间的出境卡。公安局的人虽然都很客气,但没有一个部门能确切告诉我们如何办理这种出境签证”。

1973年柯鲁的父亲被平反,回到北京外国语学院继续当教师。这一年,周恩来总理在人民大会堂宴请在北京的外国专家,席间提到了柯鲁的父亲,“周总理说他是一个好人,一个好同志”。提到这次宴会, 柯鲁印象很深:“周总理专门到孩子们坐的这一桌祝酒。他对我说,你父母虽然在‘文革’中受了这么多苦,但请你不要为此对中国有抱怨。一个总理还能跟一些孩子讲这样的话,我当时特感动。”

父亲平反后,柯鲁一家的生活也开始发生变化,“我回到了英国,一个能说一口流利汉语的我,在英国找不到回家的感觉,经过一段时间考虑后,我决定到美国去读书,美国的斯坦福大学东方历史系接收了我”。

加入哈默中国项目

1979年邓小平访问美国,美国商界为他在得州举办了一个烧烤聚会,150多位美国最有影响力的头面人物都被邀请参加这个聚会,“但是美国当时非常有名气的商人哈默博士却没有得到邀请。当哈默博士知道此事后,找到了一个欠他债务的商人,用这个商人的邀请参加了烧烤聚会。因为哈默博士没在名单上,自然无法接近邓小平先生,但聪明的哈默找到一个懂汉语的翻译,让这个翻译隔着很多人大声对邓小平说:我跟列宁做过生意。邓小平自然把注意力集中过来,哈默博士就这样结识了邓小平。交谈后,邓小平邀请哈默到中国访问”。柯鲁对这个道听途说的故事津津乐道,哈默博士是柯鲁心中的偶像,“这个故事我是听哈默西方石油公司的人说的,有很多版本。后来哈默博士决定在中国投资煤炭业务,我通过自我推荐,希望能为哈默博士的石油公司服务”。

当时到哈默公司应聘的有200多个各种名牌大学的高才生,柯鲁因为出神入化的汉语占了绝对优势,得到了这个职位。西方石油公司1984年与中国信托贸易公司签订了价值7亿美元的煤炭开采、运输、销售合同,在以后的很多年,这一直是中国对外招商引资金额最大的一个项目,这个项目就是后来知名的山西平朔安太堡露天煤矿。

当时到哈默公司应聘的有200多个各种名牌大学的高才生,柯鲁因为出神入化的汉语占了绝对优势,得到了这个职位。西方石油公司1984年与中国信托贸易公司签订了价值7亿美元的煤炭开采、运输、销售合同,在以后的很多年,这一直是中国对外招商引资金额最大的一个项目,这个项目就是后来知名的山西平朔安太堡露天煤矿。

加入到这个团队的柯鲁回到了他的故乡中国。“我因为经常给哈默博士做一些翻译工作,被聘任为北京办公室的代表,所谓的代表与现在的首席代表不是一回事,因为是煤炭开采公司,最主要人员都在山西平朔县的矿上,我这个北京代表要负责这些人的交通、住宿以及与美国总部的联络。我当时最头痛的事情就是为动辄两三个来自世界各地的西方能源公司专家找合适住宿。80年代的北京没有这么多高级宾馆,特别是到了山西平朔露天煤矿,住宿就更困难。这个问题后来得到解决,公司为所有的高级管理人员在当地盖了漂亮的别墅,每个高级管理人员都得到一辆现在叫做巡洋舰的吉普车。”

哈默为了能在中国顺利建立一个大型煤矿,还专门购买一架飞机来运输必要设备,柯鲁当时就参与了这架飞机的所有认证,“当时的平朔没有机场,当地政府在一个比较平坦的地方用人力夯出了一个小型机场。哈默在美国有很多产业,当时主要集中在能源方面,与其他一些大公司不同的是,哈默在人才引进上非常舍得花钱。1984年,他聘用的高级管理人员的年薪在10万到20万美元,而且这些人还另外有很多额外补助,这个年薪即使按照现在的行情看也是不低的”。

“20年后的今天,平朔安太堡露天煤矿的设备依然在国内领先。安太堡煤矿是按照当时最高技术要求修建的,设备都从国外进口,年产能设计在1500万吨。美国方面管理人员最多时候有300多个,加上中国合作方人员,整个公司上下有1500人。但是这个曾经投资巨大的煤矿始终没赚到钱,当年开始建矿时候,煤炭每吨52美元,当我们开始出煤时候,国际上煤炭价格跌落到每吨25美元,每年公司都亏损三四千万美元,但是哈默博士一直坚持认为这个项目一定能得到好回报。他在利比亚、哥伦比亚等很多国家投资开采石油天然气,他认为在中国开采煤矿一定能成功。遗憾的是哈默老先生在1990年去世了,随后美国投资人决定从中国煤炭行业撤出,中止了合同。如果西方石油公司的股东们有哈默那样的眼光,按照现在的煤炭价格,不知道能赚多少钱。”

葡萄酒生意成了主业

看到煤炭的价格不断下降,哈默去世后,石油公司的股东们经过讨论,决定退出中国的煤炭业,柯鲁便与纽约的一个朋友合开了一个公司,这个公司最初是做包装,他们打算用环保和可以再生的聚苯乙酸,但遗憾的是后来这个领域的标准没有得到执行。柯鲁的那个公司当初副业是经营葡萄酒进口,后来葡萄酒就成主业了。

1993年,柯鲁在上海注册了公司,“当时中国的市场还没有完全开放,企业无权自主进口,我们还只能通过中粮集团分派的指标。记得第一单生意是1994年上海的香格里拉餐厅,销售意大利葡萄酒,我和一个员工去送酒,心情挺亢奋,因为葡萄酒在当时的中国是个全新的市场。我们的酒在酒店销售很好,当时的主要客户群是星级酒店的外国顾客,但我已经发现了葡萄酒市场的势头”。目前,柯鲁代理着来自世界14个国家闻名遐迩的酒庄酿制的500多种葡萄酒,公司业务伙伴有酒店、饭店、超市、酒吧以及集团采购等,眼下最令他憧憬的是2008北京奥运会给中国的餐饮业带来的机会。

1978年,柯鲁在美国获得了中国历史学博士,如今,他在商务之余,仍然经常会读一些关于中国历史方面的书籍,毛泽东的诗词他还可以背下来许多。柯鲁说:“‘非典’时候,我建议在T恤上印制‘借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧’,遗憾的是,如今很多人不知道这个诗句。”

在英国和中国之间,很难说哪个更像是柯鲁的故乡,如今的柯鲁早已年过半百,在他经历的生命中,最深的印记已经和共和国的记忆联系在一起,他见证过这个国家曾经有过的惊天动地,在这里,他游刃有余,有一种主人而非客人的踏实感,他说,“中国是我事业的根基,我爱这个国家”。■ 共产主义战士红色资本家进口葡萄酒商业