寻找一只完美的烟斗

作者:三联生活周刊(文 / 于萍 董璐)

( 沙芬第四代传人简卡罗·沙芬 )

( 沙芬第四代传人简卡罗·沙芬 )

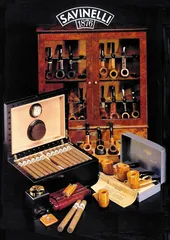

在一间陈列着上千只斗的烟斗店,总会感觉困惑。除了外形和色泽稍有不同,它们都像做集体广播体操似地朝着一个方向,看不出哪只更卓尔不群,价钱却差得远了,这一只500元,那一只却叫价上万元。这间店是意大利烟斗品牌沙芬(Savinelli)在中国的旗舰店,称得上国内最大的烟斗品牌专营店。刚开过揭幕酒会,四代传人以黑白照片的样式与众人见面,颇有家族传承的历史感,现任掌门人简卡罗·沙芬(Giancarlo Savinelli)也位列其中,所以当彩色立体真人版简卡罗坐在跟前时,就有点时空颠倒的错觉。掌门人只用一个词概括了价格差异的缘由:“石楠木根瘤。”

石楠木树只长在地中海附近,而且还得是山丘的岩石缝隙里,用于制作烟斗的部位是根中间材质密度最高的“根瘤”,起码长20年才适合雕刻,根瘤一取出来就不会再长,树也随着死了。沙芬家族是否第一个发现石楠木根瘤特别适合做烟斗已无据可查,却是它将这种材料介绍给世界,并使石楠木根瘤成为公认的最适宜的烟斗材料。简卡罗说石楠木质地轻巧,又耐高温,叼在嘴边不会过分沉重,年头久的根瘤还会有火焰状的花纹,最重要的是抽起来没有异味,气息自然,能与主人一同“呼吸”。像所有企望赋予产品情感附加值的商人一样,简卡罗也强调沙芬烟斗的“艺术性”。在品牌小故事里,时常见到这样的传说:一位身患重病的老工匠,临危受命,却担心破坏石楠木本身的纹路,迟迟不敢下手,经过多年揣摩突然灵感乍现,做出一只造型奇特又浑然天成的绝世好斗。可在众多有故事的烟斗中,简卡罗却说不上来最喜爱哪一个。他16岁开始抽烟斗,据说那一年开始抽纸烟,被父亲发现教训了一通,并不是因为年少吸烟,而是要抽烟就要用烟斗。到现在他私人用斗200多只,自称享受每只斗的妙处,就像在红发女郎和棕发女郎之间难以取舍。“传说”可真不是沙芬最大的宝藏,石楠木根瘤才是,沙芬的原材料仓库有50多年历史,藏着价值几百万欧元的根瘤,号称全球规模最大,质量最高。店中一只卖到10万元的烟斗就是由库藏的200年树龄的根瘤制成,在它被雕刻之前,像传家宝一样被珍藏。

把沙芬介绍到中国的是爱康娜公司,总裁于涛是个什么都不抽的人,干烟草行业却有10多年。他亲眼见识了1994年大卫杜夫在王府饭店大堂的显要位置开张,那是中国第一家专营雪茄、烟斗和烟草配件的专柜,那时候LV的店铺也不过藏在地下一层的角落。10年后,大卫杜夫独领的风骚不再,烟斗成了一桩大生意。于涛说,从2000年左右,在雪茄带动下,欧式烟斗成了风潮。爱康娜代理和销售的烟斗品牌中,最受欢迎的当属登喜路、大卫杜夫和沙芬。登喜路卖一个“老”字,所谓英式老斗,式样单一,价钱最贵;大卫杜夫有点空架子的意思,起家虽然是烟斗,重点却已转到了其他,但品牌影响力犹存;沙芬重在专业,层次分得比较清晰。但总体来说,烟斗比起雪茄来矛盾重重:姿态上更需底蕴,价钱却相对低廉,摆起架子来不如雪茄。于涛说,沙芬旗舰店的开幕就是要扭转烟斗的江湖气。

要说江湖气,老猫的“音乐仕”烟斗店算一个。店铺隐于闹市一隅,烟斗也不都摆出来,凌乱地藏着。原名陈建平的“老猫”与店面一样,朴实又仿佛暗藏武艺。人站在门口,老猫一眼就看出是否喜爱烟斗,若不是真正的烟斗客,老猫就继续喝茶上网。要和他交上朋友真得志趣相投,不懂烟斗或者贪图名利的,必是敬而远之。1998年第一次买烟斗受骗让老猫对烟斗行业很不满。那时北京卖欧式烟斗的除了比实际价格高6~10倍的高级商场,就是官园市场的仿制品。两年前,老猫发现斗友越来越多,长期替朋友从国外代购烟斗,也让他攒了不少经验,于是“音乐仕”烟斗店开张。“开烟斗店不能让你买房买车,现在互联网那么发达,烟斗的实际价格和价值大家都很清楚,况且世界上最有名的登喜路公司一年的年产值才几百万美元,跟一个街道办的厂差不多,利润率都没有卖菜的高。”相比烟斗生意,这里更多地成为斗友交流的俱乐部,很多人下午过来就是为了在那里喝上两口茶,抽上两口烟,安静地待着。斗友里,最小的才17岁,年龄大的有60岁,经济条件也各不相同。“抽烟斗跟经济实力没有关系,他们是想彻底放松的一群人。”老猫认为是否抽烟斗跟消费观念有关,是对一种生活方式的选择。抽烟斗的心境很重要,有些人抽烟斗是摆个姿势,有些人则是获得舒适体验,他更欣赏后者:“对烟丝燃烧的呼吸控制能让整个人变得平静下来。”说完他就歪在椅子里抽了一口,很懒散。

与老猫志趣相投的是经营“伍佰”烟斗店的张琳。卖了几年烟斗,他开始自己做。留着大胡子,坐在地上,身边散落着曲线锯、抛光锯、锯床等工具,心思全放在手中的木块上,有人推门进店,不认识的他抬头看上一眼,低下头继续做烟斗,总是处于“旁若无人”的境地。张琳说他现在的装备只是DIY级的配置,因为没有车床,只能坐在地上干活,他经常跟人开玩笑说自己是国内做烟斗“水平”最低的。在烟斗匠中,除了“用什么颜色装饰”和“用什么材料喷砂”保密,其他烟斗制作流程和工艺都是公开的。但这保密的两点非常关键,抵制化学颜色的他从瓢虫的翅膀、木头的原色、中药里的色素和植物的色素等各类能想到的东西中提取颜色,进行了上百次的试验,才能上色成功。在他概念中,做烟斗就是种修行,有一次隔壁店的小姑娘问他:“你在做什么呢?”他当时正在打磨木头,下意识地就回答道:“我在磨我自己。”他说技术容易学,思想却难把握,他喜欢的瑞典烟斗大师博·诺斯(Bo North)从来没有学习过做烟斗,每次做的过程中都会请教另一位烟斗大师技术问题,但他的天分和构思让他成为最好的烟斗匠。张琳的得意之作名叫“若鱼”,完成于情人节的夜晚。他边做烟斗边等喜欢的女孩出现,在他的构思中,这只烟斗应该是只快乐的鱼。在上色前,他得知女孩不会出现了。鬼使神差地,他用了一种平常不用的深色,一遍遍专注地涂抹和打磨退色,内心慢慢地平静,做完后发现,自己做出了一只小烟斗,颜色也是一直想要的,看上去轻巧快乐,却有淡淡忧伤。

与隐于闹市不同的,是杨大星与张川的“大阿斗”烟斗坊。他们干脆将作坊开在了西山脚下。“一是为了生意,能开车来的都买得起好斗;也为了躲避乌七八糟的社交,烦了。”大阿斗烟斗甚至颠覆了石楠木根瘤的神话,全部使用鼠李木根瘤制作。鼠李木在北方常见,根瘤又叫麻梨疙瘩,是中式烟斗“旱烟”的主要制作材料。没有被广泛使用,大概因为根部生长慢,要50年才能瘤化,加上生长环境恶劣,经常出现中空和砂眼,出材率比不得石楠木根瘤,质地又比较坚硬,不利于大批量生产。可鼠李木制成的烟斗色泽更深,杂味更轻,往往都是手工艺人慢慢打磨的,价钱却更平易近人。在杨大星和张川的作坊里,工作台两边各有一台打磨机,两人分坐两端,边聊边做,互相也没有借鉴,一个手快些,一个手慢些。作坊另一侧有更大型的自制打磨机,两人自信这是国内最专业的烟斗制作工具了。可要说将“大阿斗”经营成事业,却又不是。杨大星受祖父影响,20多岁就抽斗,之后上过战场立过功,又在商场上摸爬滚打了一番,年届五十,他隐于西山,又拿起了烟斗。张川在他嘴里是“小川”,两人差了10岁,回忆起第一次见到张川的情景:“他穿着红衣服,花裤子,头发披到肩膀,背着一把吉他,还是个孩子。”两个忘年交在西山脚下既躲避尘世,又像用烟斗沉淀自己,竟有了与世无争的境界。

“大阿斗”三个题字挂在显要处,看上去拙劣,却似乎又有深厚功底。杨大星说这是从小练书法的弟弟所写,要的就是这个效果。就像出产的烟斗一样,不求成器,但又认真实在。哥儿俩在烟斗客中以好客著称,陌生人上门也会沏上茶,陪着聊半天,他们既接待舍得花大价钱的所谓“收藏者”,又会指点初出茅庐的青年人。两人也会感慨,原本该拿着旱烟袋的“陕西歌王”手里换成了道具一般的欧式烟斗,但不论真喜爱,还是摆姿态,都不过是种个人选择。对于纷繁的烟斗江湖,杨大星说:“不图大发展,只图被认可。现在虚的、假的太多了,让人不安。不做作,不掩饰,一板一眼,实实在在,会有什么亏吃?”也许在真正经历过江湖的人看来,到头来,一切不过是一朵烟斗里飘出来的云彩。

( 杨大星与张川经营着“大阿斗”烟斗坊,他们用中式烟斗材料鼠李木制作西式烟斗。依靠网络商店将买卖维持在不用太累的程度上,两人隐居在北京西山脚下,杨大星说:“烟斗被演绎得太多!”

) 烟斗张川完美寻找

( 杨大星与张川经营着“大阿斗”烟斗坊,他们用中式烟斗材料鼠李木制作西式烟斗。依靠网络商店将买卖维持在不用太累的程度上,两人隐居在北京西山脚下,杨大星说:“烟斗被演绎得太多!”

) 烟斗张川完美寻找