英国的科技之旅

作者:袁越

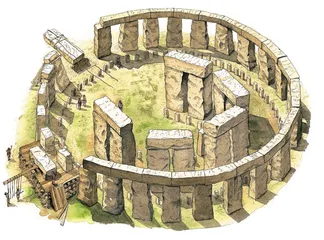

( 巨石阵已经在这个一马平川的平原上矗立了几千年,迄今为止,没有人确切知道当初建造它的目的到底是什么 )

从巨石阵到子弹头

即使你没听说过巨石阵这个名字,也肯定看见过它的照片。为它拍照的摄影师无一例外都会选择日出或者日落之时,把广角相机置于低位,凸显巨石阵的宏伟和神秘。

参观巨石阵,可以选择从伦敦维多利亚车站出发,坐两小时长途车到达距离伦敦120公里的索尔兹伯里(Salisbury)市,再坐当地公交车到达12公里之外的小镇阿姆斯伯里(Amesbury)。这里地处英格兰中心地带,周围是规划整齐的农田,看起来很像地毯。

巨石阵位于镇外一块高坡上,不远处就是繁忙的柏油马路,嘈杂的车流和人声破坏了名胜古迹应有的神秘感。游客先要穿过一条100多米长的地下通道才能进入景区,一条绳子把大家挡在距石阵20多米远的地方。这样做虽然不用担心游客爬上石头摆出V字手势,却也失掉了近距离体会巨石宏伟气势的机会。不过,巨石阵内圈的直径只有30多米,最高的石块也只有4米多高,远不如想象中那样宏伟。如果赶上阴天,缺了光影变化,便越发显得稀松平常。

参观手册上介绍说,巨石阵的建造前后拖了大约1500年,搁现在大概会被归为“烂尾楼”吧。建造过程分为三个阶段:第一阶段大概开始于公元前3050年,当时的居民在这块地方挖了一圈深沟,直径大约110米;第二阶段开始于公元前2600年,建造者们在圆圈中央搭建了一个木制结构,作为火葬场。他们又从250公里远的威尔士运来一批两米高的“蓝砂石”,围住了这个火葬场;第三阶段自公元前2500年开始,一直持续到公元前1500年。建造者在这1000多年的时间里,陆续从距离此地40公里远的一座山上运来大约30块巨石,围成一个圆圈。每块石头高4米、宽2米,重达25吨。之后,建造者又运来大约30块重达7吨左右的“楣石”,架在巨石上,把巨石连接起来。

( 这是罗马浴室通风地板的结构,水蒸气就从砖头之间的缝隙中穿过 )

( 这是罗马浴室通风地板的结构,水蒸气就从砖头之间的缝隙中穿过 )

不知何故,这个巨石阵渐渐被废弃。这样一座并不起眼的废墟,为何每年还能吸引100万来自世界各地的游客?要知道,金字塔早在巨石阵最终成形前1000多年就已经矗立在埃及大地上了,与巨石阵同时代的人类文明也多有比之更出色的古迹存留,类似的石阵甚至在欧洲大陆也绝非仅此一处,但却只有巨石阵最为有名。

为了让巨石阵出名,英国人动用了很多宣传手段。最早的英国媒体都把注意力集中在巨石阵的功能问题上,有人认为这是举行宗教仪式的场所,还有人认为这是天文观测的地方,因为巨石阵的主轴线正对着夏至那天初升的太阳。可是,在那个没有日历的远古时代,出现过很多观测太阳的仪器,巨石阵在这方面的技术含量并不高。今年初的一项考古新发现表明,巨石阵很可能是那时候的病人用来乞灵的病房,和天文观测并无多大关系。

( 蒂姆·施密特 )

( 蒂姆·施密特 )

还有人宣称巨石阵是外星人的飞船降落场,为此不断有人撰文论证当时的人类不可能建造这样的建筑。上世纪70年代末,巨石阵所在的英格兰南部农村出现了神秘的麦田圈(Crop Circle),英国媒体立刻跟进炒作,硬把这片地方塑造成了外星人的实验基地。可是,1991年,两个家住南汉普敦的英国年轻人承认麦田圈是他俩开的一个玩笑,BBC电视台还专门拍摄了一部纪录片,描述了制作麦田圈的整个过程,远比人们想象的要简单。

于是,媒体终于开始把注意力集中到巨石阵的科学问题上。2001年,几个英国实验考古学家招募了一批志愿者,尝试用圆木和绳子做工具,把同等重量的巨石从威尔士运到阿姆斯伯里,结果他们发现此法可行,只是需要耗费大量人力和时间。一旦运到地方,如何把石头竖立起来也是一个大问题。有人猜测说原始人用木头搭建了简易脚手架,再靠人力把石头一点一点抬起来。可在2003年,一位名叫瓦利·瓦灵顿(Wally Wallington)的退休木匠发明了一种利用杠杆原理抬升重物的方法,并在自家院子里用最原始的工具搭建了一个巨石阵模型。采用他的方法,只要一个人就可以抬起几十吨重的大石头!就这样,原本估计需要几千人花费几百年才能完成的工作,只需要几个人就行了。

( “伊甸园”本身是一个具有娱乐性的植物课堂 )

( “伊甸园”本身是一个具有娱乐性的植物课堂 )

瓦灵顿的方法消除了很多人对古老建筑的神秘感,他证明了包括金字塔在内的很多古建筑并不需要外星人参与,仅靠人类的聪明才智就能做到。

当然,瓦灵顿只是证明了技术上的可行性,他无法证明古人确实采用了他的方法。但距此不远的古城巴斯(Bath)却保留了一处古代罗马浴室,展现了当时罗马人在建筑上的聪明才智。

( 德蒙德·哈雷 )

( 德蒙德·哈雷 )

巴斯位于伦敦西160公里,这里有英格兰境内唯一一个天然温泉。公元44年罗马帝国入侵英国,在这里修建了一座宏伟的罗马浴室。18世纪,这里变成了英国王公贵族的疗养胜地,至今仍然保留了一大批当时建筑,包括著名的皇家新月楼(Royal Crescent)和巴斯修道院(Bath Abbey),展现了英国人在建筑方面取得的伟大成就。

英国人在罗马浴室的废墟遗址上建造了一个博物馆,完整保留了古罗马浴室的内部形态。尤其值得注意的是,2000年前的罗马人就已经想出了不少节能的好办法。比如,他们当时已经具备了中央空调的概念,即用一间锅炉房统一烧水,然后水蒸气通过地下通道导入各个房间。这些房间的地板用砖头垫起,砖头之间留有很大的空隙,水蒸气就从这些空隙中穿过。为了保温,罗马人还特意采用空心砖来搭建墙壁和屋顶。

风水轮流转,2000年之后的今天,节能环保再一次成为建筑界的新风尚。建筑师们发现,古罗马人用来节能的办法仍然有效,那就是让空气流通起来。位于泰晤士河南岸的伦敦新议会大厦就是一个很好的例子。这座玻璃建筑从外观看有点像鸡蛋,从里面看却更像是鹦鹉螺,沿着墙壁有一条长达500米的螺旋形楼梯,可以一直走到楼顶。整个大楼的内部不但完全相通,而且还安装了很多粗大的通气管,夏天可用来把多余的热量导出屋外,冬天又能把太阳能加热的空气导入室内。

这座建筑是由英国著名的设计师诺曼·福斯特(Norman Foster)设计的,他的建筑事务所还负责设计了伦敦的新地标,那就是著名的瑞士再保险大楼(Swiss Re Tower)。这座高达180米的透明建筑被伦敦人戏称为“腌黄瓜”(Gherkin),其实它的外形更像是一个高耸入云的子弹头。大楼支撑系统是中央的一根圆柱,电梯就建在柱子里面。办公室则位于圆柱的四周,这样一来每间房子都有三面采光,大大节约了照明用电。大楼外壳用的是双层低反光玻璃,能够最大限度地利用太阳光。金属百叶窗是由电脑控制的,根据温度的变化随时调整入射太阳光的强度。大楼内部采用螺旋结构,每一层都错开一个角度,每一层都开了一个缺口和上下层相通。这样一来,整个大楼内的空气便可以实现自由交换了。

( 大英博物馆的镇馆之宝之一 ——“罗塞塔石碑” )

( 大英博物馆的镇馆之宝之一 ——“罗塞塔石碑” )

种种精妙的节能措施,使得这座大楼的能耗降至普通办公楼的一半。

“子弹头”大楼位于伦敦商业中心,周围仍然保留了不少有名的古迹。伦敦市政府只对几条著名的大街进行强制性保护,其余地方允许开发新式建筑,于是古老的伦敦焕发了新的生命,并为节约能源树立了榜样。

( 约翰·哈里森 )

( 约翰·哈里森 )

值得一提的是,伦敦新议会大厦和“子弹头”大楼的设计规划均由英国奥雅纳(Arup)公司负责。该公司承接了很多中国项目,仅在北京就有奥林匹克体育馆、国家游泳中心(水立方)、首都机场3号航站楼和中央电视台新总部等。英国人的环保理念正在影响中国的建筑设计。

从植物园到伊甸园

离开巨石阵继续向西,便来到了英格兰西南部的康沃尔(Cornwall)地区。这里紧挨大海,大西洋暖流让这里四季如春,是英国人很喜欢来的度假胜地。

因为气候原因,康沃尔地区历史上一直是英国园艺爱好者的乐园。英国的园艺和中国的园林艺术有点像,都以植物为主。但中式园林主要是为主人提供一块陶冶性情的净土,强调精妙的建筑格局。英国园艺则更具有实用性,偏重博物学教育,对植物种类的多样性要求更高。

自18世纪英国扩张殖民地以来,英国的博物学家们便跟随英军脚步,走遍了世界每一个角落,把大量珍稀动植物掠夺回英国,结果却间接保护了这些地区的生物资源。在植物领域,不少稀有品种在英国各地的园林里安了家,比如康沃尔地区生存着大量的喜马拉雅杜鹃花,其种群多样性甚至超越了原产地尼泊尔。

1987年,一位名叫蒂姆·施密特(Tim Smit)的英国唱片制作人厌倦了城市生活,举家从伦敦搬至康沃尔。施密特是个园艺爱好者,他在小镇海利根发现了一个被废弃的英式庭院。虽然庭院主人自第一次世界大战之后就没再管它,但里面仍然生活着大量世界珍稀植物,价值连城。施密特和朋友们一道重新修整了这个古老的植物园,恢复了它往日风采。英国媒体以“海利根被遗忘的花园”(Lost Gardens of Heligan)为噱头,大肆宣传,吸引了很多园艺爱好者前来参观,使这个原本日渐破败的小镇重新振作起来。

施密特受到启发,决定在康沃尔地区建造一个非盈利性质的大型植物园,进一步培养民众对植物的热爱和尊重。植物园预计耗资1.2亿英镑,英国“千禧年委员会”提供了大约一半,即5500万英镑。这个委员会成立于1993年,用发行彩票的办法为很多公益项目提供资金支持。到2006年该组织解散为止,他们一共向英国境内的公共建筑、艺术创作和环保项目提供了20亿英镑的资金支持,为英国社会注入了新活力。

有了“千禧年委员会”的支持,施密特顺利地从很多大款和私人企业那里募集到剩下的资金。1998年,一个占地23亩的现代化温室在一处即将废弃的露天黏土矿遗址破土动工了。整个工程花了两年半时间,最后建成了一座世界上最大的热带植物温室。工程采用了乙烯——四氟乙烯共聚物(ETFE)为屋顶材料,这种新型塑料重量轻,结实而又透明,紫外线可以顺利通过(北京在建的奥运会游泳馆“水立方”就用到了这种材料)。

与此同时,施密特又建造了一个稍小一点的温带植物温室,采用了同样设计和材料。2001年,以这两个温室为主体的大型植物博物馆——“伊甸园”(Eden Project)——正式对外开放。迄今为止“伊甸园”一共接纳了700万名游客,不但实现了收支平衡,而且还为康沃尔地区带来超过7亿英镑的收入。

“之所以取‘伊甸园’这个名字,不是因为宗教缘故,而是因为我喜欢这样一个说法。”施密特说,“如果说人类当初因为吃了智慧树上的果实而被逐出伊甸园,那么只有再多吃一点才能重新走回去。”

确实,这个“伊甸园”本质上就是一个带有娱乐性质的植物学课堂。这里展出的每种植物都标出了产地和特性,游客可以随便触摸它们,在实践中学习知识。施密特非常强调植物和人类之间的共生关系,他在很多经济作物旁边都搭建了一个原产地居民的房屋模型,展示了该植物和居民生活之间的密切关系。

这个“伊甸园”项目从无到有只用了7年时间,整个项目没有花费纳税人一分钱。

从博物馆到天文台

如果说博物馆代表了一个国家的本质,那么艺术是法国的灵魂,科学则是英国之所以成为大国的关键。

法国卢浮宫的镇宫之宝是《蒙娜丽莎》和《维纳斯》,而大英博物馆的镇馆之宝则是“罗塞塔石碑”(Rosette Stone)。这块石碑用两种古埃及象形文字和希腊文刻下了同一段文字,当年法国语言学家正是依靠这块石碑,破译了古埃及文字,从而解读了埃及历史。

和大英博物馆一样,英国的自然历史博物馆和科技博物馆也是完全免费的,但丝毫没有偷工减料。自然历史博物馆常年举办各种主题展览,比如世界医药历史展、北极探险历史展、世界火山历史展等。它还专门设有一个达尔文中心,收藏了达尔文当年亲自收集的很多动植物标本。该中心目前仍然非常活跃,经常有各国科学家把收集到的动植物标本送来做鉴定。科技博物馆除了常年展出蒸汽机和织布机等工业文明遗物之外,还专门设有儿童游戏厅,让孩子们亲自动手操作,在实践中学习科学知识。

但是,最能表现英国科技历史发展的是格林尼治天文台遗址博物馆。该馆坐落于泰晤士河南边的格林尼治村,村里有一座小山包,英王查理二世于1675年在此修建了皇家天文台(Royal Observatory),这是英国第一个专为科研而建的房子。可是,事实上建造这个天文台的直接目的并不是为了振兴天文学,而是为了解决英国海军遇到的一个难题。

原来,自从人类知道地球是圆的之后,就提出了经度这个概念。和纬度不同的是,经度无法通过观测太阳或者北极星的高度来决定,因此航海家们只能依靠测量航速来估算自己的相对位置。

为了争夺海上霸权,欧洲各国都积极寻找测量经度的办法。查理二世是一个尊重科学的国王,他听说通过观测月亮的运动可以测出经度,便向当时著名的英国天文学家约翰·弗拉姆斯提德(John Flamsteed)求教,后者指出,这样做的前提条件是画一张星表,准确地描述出一年365天所有时刻月亮的相对位置。为了制作这张表,查理二世拨款500英镑,修建了这座皇家天文台。弗拉姆斯提德被命名为第一任台长,此人毅力非凡,他几乎从不下山,每天都坚持用望远镜观察星空,终于绘制出世界上第一张准确的星图。

1707年,一支英国舰队在战胜了法国舰队之后胜利返航,却在途中遭遇大雾,迷失了方向。由于无法确定准确位置,有4艘战舰撞上了海岛,全部沉没,1500多名水手被淹死。这件事再一次让英国政府意识到寻找经度的重要性。1714年,英国国会通过了《经度法案》(Longitude Act),规定任何人只要能找出在海上测量经度的方法,便可以拿到2万英镑的奖金。这笔钱在当时可是巨款,大概相当于现在的600万英镑。为了公正地找出获胜者,英国国会还成立了“经度委员会”,请来包括牛顿在内的许多著名科学家担任评委。但是,当时的英国科学界一致认为只有依靠天文学才能最终解决这个问题,所以“经度委员会”的成员也是以天文学界人为主,这个决策为这个问题的最终解决埋下了隐患。

从科学的角度讲,经度问题其实可以换算成时间。因为地球每天转动一周,每小时的时差就相当于经度的15度(360除以24)。因此,只要知道当地时间,就能知道所在地的经度。问题是,当时的钟表都是依靠钟摆来计时的,禁不起晃动,一出海就不准了。因此科学界都认为只能依靠天文学家,通过观测星相的办法测出当地时间。

说到时间,格林尼治皇家天文台一直是英国标准时间的制定者。弗拉姆斯提德依靠两个钟摆长达4米的吊钟,为英国人校正时间。天文台屋顶有一个红色圆球,每天中午12点59分准时升起,然后在13点的时候准时落下,伦敦人早已习惯了每天中午看一下红球,校正自家指标。

1766年,皇家天文台第五任台长内维尔·马斯克林内(Nevil Maskelyne)在前人工作的基础上出版了英国第一本实用的《航海历》,海员们终于可以用它来测量经度了。但是这个方法需要大量数学计算,测一次至少需要4个小时,很麻烦。

与此同时,一位名叫“约翰·哈里森”(John Harrison)的英国钟表匠开始用自己的办法向天文学家们发起了挑战。哈里森原来是英国乡下一个木匠,钟表只是他的业余爱好。为了得到那笔2万英镑奖金,他经过多年思考,设计出一套方法。他画了张草图,亲自去伦敦拿给当时的第二任皇家天文台台长埃德蒙德·哈雷(Edmond Halley,哈雷彗星就是以他的名字命名的)。哈雷把哈里森推荐给了伦敦最好的钟表匠乔治·格拉姆(George Graham),后者从自己的口袋里拿出250英镑作为制作经费,给哈里森使用。

得到这笔无息贷款后,哈里斯花了5年时间终于造出了第一台航海钟,后人把它命名为H1。这台1米见方、重达34公斤的庞然大物采用了哈里森发明的“蚂蚱腿”装置,即用两根弹簧把两个金属钟摆的两头连在一起。这样一来,钟摆的摆动频率摆脱了重力影响,不怕海上的颠簸了。

哈里森带着H1进行了一次短途航海旅行,结果证明用它来测量经度比当时所有的方法都要准确。但是,哈里森并不满足,他想出了不少改进方法,又制作了一台H2。可还没等H2完工,哈里森又发现了一个致命缺点,便又开始制作H3。H3花了他19年时间,这期间他几乎没有任何经济来源,全凭“经度委员会”预支给他的2500英镑养家糊口。这笔钱可以说是后来的“科研经费”制度的雏形。

H1、H2和H3都是庞然大物,因为当时的钟表界都认为只有大的钟表才会准确。但一个偶然事件终于让哈里森意识到,小型高频振子才是避免受环境影响的最佳办法。那时哈里森已经60岁了,但他毅然决定推倒重来,开始制作H4。6年后,也就是1759年,哈里森终于造出了一块只比怀表大一点的航海表。这H4携带方便,准确性也大大提高了。“经度委员会”让哈里森的儿子带着H4远征牙买加,经过81天的海上航行,H4只慢了5秒钟,大致相当于3公里,其误差率远小于“经度委员会”制定的最大限度。

可是,出版《航海历》的马斯克林内也想拿到这笔奖金。由于他本人是皇家天文台台长,同时也是“经度委员会”的成员,因此他得以利用手中的权力,不断刁难哈里森,拒绝承认H4的准确性。可是,“经度委员会”毕竟不是马斯克林内一个人说了算,他们决定先奖励哈里森1万英镑(扣除已经预支给他的“科研经费”),其余的钱要等到其他钟表匠复制出同样精确的H4后再发给他。这个决定倒也相当公正,可哈里森等不及了,他亲自找当时的英国国王乔治三世,国王听后大吃一惊,对哈里森说:“我的上帝,哈里森,我要给你公正!”

有了国王的支持,“经度委员会”再也不敢给哈里森穿小鞋了。1773年,哈里森终于在80岁时候拿到了全额奖金。这4块钟表耗尽了哈里森的心血,就在拿到奖金3年后,他就去世了。

其实,马斯克林内的星图法后来也被实践证明是可以信赖的一种方法。事实上,自那以后,海员们都会一手拿着哈里森航海表,另一只手拿着马斯克林内的《航海历》,两种方法互相校正。正因为这两种方法的发明,使人类的航海范围大大提高,世界终于被改变了。

为了表彰英国天文学家在这个领域里的功绩,1884年国际天文学界召开会议,正式把格林尼治皇家天文台所在地定为本初子午线,也就是零经度。从此,地球被分成了东西两个半球。

英国人在这场“经度之战”中占得先机,为英国海军夺取海上霸权打下了坚实基础。从此,大英帝国确立了世界霸主的地位。

如今就连普通人都可以很轻松地拥有GPS(卫星全球定位系统),但是英国人并没有忘记当年的航海钟和《航海历》。哈里森制作的4块钟表如今都被珍藏在格林尼治皇家天文馆内,与马斯克林内的初版《航海历》一起展出。 经度之旅哈里森天文台英国伊甸园科技巨石阵