1995:吴子牛的《南京大屠杀》

作者:孟静/

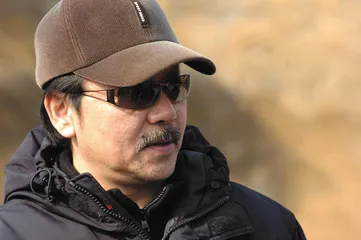

( 吴子牛 )

1994年,台湾地区影评人焦雄屏找到她的朋友吴子牛,告诉他台湾龙祥公司有一笔资金,要投拍南京大屠杀。正在筹备《李叔同》的吴子牛一口答应,“这对我来说,只是一个引子。接受了这个任务后,我经历了非常痛苦的几个月”。这几个月让他剃发明志,白了40根胡子,让他在夜半眼泪打湿史料。他此前只知道南京有过屠杀,真正接触史实是在他翻阅了300万字史料之后。

十几年过去了,说到这段他欲哭未哭,微微颤抖:“从1994年到1995的8月,从最热的夏天开始准备,最寒冷的冬天开始拍。我觉得我拍戏从来没那么冷过,在长白山拍过戏,零下40摄氏度,南京开拍那天是零下17摄氏度,我里头穿了个羽绒服,外头穿个大衣,最外头还一个军大衣裹着我,我都发抖,地底下阴气太重。”他用几乎迷信的口吻叙述这个故事:“我每天早上,天不亮就出发,在朦胧中,晨曦中,冬天南京的梧桐树全是砍掉上面的,它是这样一个造型,全部像一只手,就是骷髅的手,撑向天空。晚上,半夜回来,昏黄的,在路灯下,那个剪影,也是一只手。当时我拍这个片子拍到什么程度呢,就是南京所有街道都是30万亡灵的手撑向天空,在呐喊。”他临走前把亡灵之手画了下来。

让吴子牛激动的细节太多。从他第一次踏进南京大屠杀纪念馆,看到十几台日产空调,曾勃然大怒:“全中国任何一个地方都可以用日本空调,就是这儿不能用,地下的亡灵,不愿意吹日本空调出来的冷气。”

《南京大屠杀》的主人公是一对医生夫妇和一个小学女教师,分别由秦汉、日本女星早乙女爱和刘若英饰演。秦汉在这里有特别的意义,他的父亲孙元良将军今年5月才去世,那一年,孙元良负责守卫南京中华门,弃城而走,战后被撤职查办,投监拘押42天。从此,他再不提这段经历,留下的最后遗愿却是葬在南京。秦汉知道父亲的心意,减少片酬也要出演这部戏。早乙女爱的丈夫是韩裔日本籍,极力支持她参演,直到今天,她还被日本右翼骚扰,寄恐吓信、呼口号。有一幕戏是安全区里的南京人发现她是日本人揪打她,有些群众演员是南京的老人,完全入戏了,她的头发一撮撮地被揪掉。这部戏让她充分体会到生存在中日夹缝中的痛苦,以至于最后一场为初生的儿子取名,台词是:“如果孩子生下来,就叫南京。”她死都不肯说出南京两个字,吴子牛很诧异,但她坚持着,只能用配音应付。

在日本试映时,右翼分子挥着大刀砍银幕。看到戏中日本兵骗中国小男孩有糖果吃,然后塞进他衣领一颗手榴弹,日本观众表示对这个场景非常厌恶。吴子牛说:“这细节都来自史料,《南京大屠杀》创造了当年是3000万元的票房,在1995年3000万元的票房已经是相当高了,但是后续宣传就有点儿不了了之了。”日本的遭遇他料到了,没有前往,可在国内依旧不受欢迎,为了不让它参加当年的政府奖评奖,组委会请吴子牛任评委,这样他就失去入围资格,至今他还认为此片受到了不公正待遇。反法西斯战争胜利50周年纪念,展映10部抗战影片,本来《南京大屠杀》排在第一位。可是当吴子牛拿到样带时,发现所有片子都安在,只有这部的名字被贴上不干胶遮盖住,没有放映。

原因也许在于对日本的态度,吴子牛把日本地图比作蚕,中国比作一片桑叶,“蚕食”是他要表达的意图,“这样的惨案在中国不只南京,还有,平顶山惨案、河北惨案,包括‘731’”。他所选的角度是“上天的眼睛”,似乎是人在做,天在看的宿命论。“我记得80年代调到八一电影制片厂去拍《晚钟》,我对战争电影的理解,都是那种坏人在电线杆后面戴个鸭舌帽,探头探脑的,一看就是坏人,然后千方百计地表现我们的英勇,把侵略者赶出家园,以我们的胜利告终,一种英雄主义的赞歌,但我自己认为,有点儿自娱自乐,又点儿玩儿闹。”他所看到的南京大屠杀史料中,没有看到中国人自发的、大规模的反抗,有一个让他震撼的细节是日本人给我们俘虏发饭,当时南京有800名警察,全被日本人抓了,日本人弄了些糙米饭,准备给他们吃,但没有筷子,日本人嫌麻烦,说:中国人你还给他们吃饭,还找筷子,到哪儿去找筷子,太累了吧,把他们杀了吧。就这么一句话就杀了。

陆川也提到了类似史实,从日本买来的侵华老兵日记中有这么一段:日本兵奉命看守3000中国人,中国难民要喝水、吃东西,有人在抱怨。当过兵的陆川说:“我知道那种群体性情绪波动。”于是日军决定全毙了,一个排负责杀3000人,他们像等待收割的庄稼一茬茬倒下,其中还有不少是缴械的国民党战俘。陆川说:“如果一本日记这么写还有可疑,几百本日记的记述都差不多。国民党军官有抗日精神,士兵是抓的壮丁,几乎是文盲,没有保家卫国的概念。1937年日本人顺风顺水,你看他们拍的庆祝占领南京的纪录片就知道,士气正高。”他的读书心得便是《南京!南京!》要采用一部分日方资料。

吴子牛主要依据的还是香港出版的《抗日战争全纪录》和《生活在战争中》,他也看过日本右翼的反驳资料,但他说:“当时我觉得拍片之前,都想看一下,因为首先我必须要相信这一切。我不但相信了,而且非常悲痛。”

拍摄中他遇到一件奇特事,一位日本右翼人士给他送来了材料,其中包括各方论调,看起来很公正。其中有一段史料照片是日军在安全区撒糖果,中国平民哄抢。“这是日本人非常卑鄙的怀柔,这种事情是很下作的。”他说。每个导演看到的材料都是类似的,陆川说:“怎么解读是不一样的。”

吴子牛的结果是带着愤怒的情绪投入拍摄。“筷子”这段使有些人批评吴子牛,“为什么表现日本人还给中国俘虏吃饭?”他的解释很简单:“这难道不比不给他们吃饭更残酷吗?”《南京大屠杀》引来的非议不在少数,其中一条是“对历史的解读有误”,他认为反对者都是些“麻木”者,“我不知道该怎么形容这些人,每人都可以有自己的声音,但是这个电影是很多跟我们有一样感受的人的观感,有人就认为,不应该有日本人,为什么不能全部写中国人?善良的日本人也是战争受害者,所以我们一直说,要用高一点的视点,要用上天的眼睛来看这个事情,如果摒弃这些善良,是不是显得我们自己也狭隘了一些。就像要求我在这个电影写反抗,非得把日本人打得头破血流,打死,才出气。不是这个道理”。他曾经想在南京建一面“哭墙”,没有大款理他,最后有一些穷人捐了几万元,不了了之。

《南京大屠杀》被媒体评论为模仿《辛德勒的名单》,那年该片正在上演。吴子牛否认了这点,他承认有些细节来自奥斯威辛集中营。比如刘若英给孩子们上课,听到苍蝇的声音,其实是轰炸机。奥斯威辛的毒气有桃子香味,孩子闻到后说:“妈妈,我想吃桃子。”

吴子牛拍摄了全景式的杀人场面,却没有解答更深层次的一些问题:为什么我们对南京大屠杀的认识这么表面化?中国人为什么不反抗?司令长官唐生智为什么坐粪车跑掉?日本人为什么不顾《日内瓦公约》,屠杀平民和战俘?他的解释是片长已经达到120分钟,没有篇幅了。另一个原因是幸存者当时年纪较小,文化程度低,讲不清故事,70年过去了,他们又一个个地死去。

<p "="">“南京大屠杀是一个耻辱柱,不能忘记这段历史,哪怕中日已经像兄弟一样,兄弟共同地回忆过去,也应该正视历史,从美国来讲,它就没有停过拍‘二战’电影。中国现在少了,越来越少了。”但是就连他自己,这么热爱战争题材,《东京审判》找到他时,他都拒绝了,不想再碰。“拍片子要有气候,就像播种一样。节令不对的话,跟愿望是不一样的。也可能到今天,或再过10年、20年我再来拍南京大屠杀这个题材,可能会更加公正一些,更加人类一些。” 吴子牛南京大屠杀1995