梦回故园的艺术之家

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

( 由街面直接上楼的陡梯,远处是欧甘文壁画 )

( 由街面直接上楼的陡梯,远处是欧甘文壁画 )

上世纪20年代,达达主义在汉诺威有一位单打独斗的实践者,他在整个德国的达达运动中向隅而立,却在日后被推为垃圾艺术家的先声。从1923年起,这位科特·施威特在自家小楼里用拣来的废弃物品玩着拼贴、装置与建筑融为一体的游戏,做出了个名叫“莫兹堡”的玩意儿(Merzbau,德文的意思应该是“废屋”),把全家从一楼到二楼全变成废品站的心理耐受力倒也颇可敬。他玩这件艺术创作一直玩到1937年离开德国,随后,第二次世界大战的炮火毁掉了城市也毁掉了它,最后只在施布伦格尔博物馆里留下了一件复制品,幸而其概念承传甚广,对后世的影响竟时常被人比作马塞尔·杜尚一般。

这一段前传直接影响到了我们这里要看的一座建筑,或者说,是一件以建筑为载体的艺术作品,也是帕特里克·爱尔兰在托迪的家。

托迪是意大利翁布里亚的一个小山城,离托斯卡纳挺近,却不如那儿出名。这片地区是意大利唯一的一个内陆省,最有历史气息的遗存多来自于中世纪,所以比起意大利的处处宝地来,对着游客就没多少可以拿来吹牛的,只好用它的自然条件来说事儿,自诩为“意大利的绿色心脏”——谁上意大利去是要看自然风光的呢,那还不如直接去非洲大草原!托迪本身就是个中世纪小镇,好房子也不过是小镇上的教堂和行政官邸,真上那儿去了的外人可就绝不会是寻珍觅奇探头探脑的做派,纯粹是休养生息给自己放假的吧。

1978年,帕特里克和妻子一起上托迪度假去,原本松弛闲散的一段旅程,没想到给自己找了一摊子费心费力的新牵绊。

托迪小镇上有个小小的房子是18世纪的旧楼,搁在意大利,那就算是新建筑了,谈不上什么古意。它一楼一底不过只有163平方米,正是老吾老幼吾幼谨慎居家的得宜规模。再加上是建在如此中平的一个小镇上,按说并不值得一位艺术家特别注目,当年坐在托斯卡纳的阳光下写畅销书的那位美国女士终归也是买了座古老的山间别墅呢。除了那儿的静谧安详算是媚人以外,我还猜出个庸俗的理由来解释帕特里克对它的中意:这么没模样的一处地方,房价估计也是便宜得可观,买一座节外生枝的小楼才能不心疼啊。

( 一楼以欧甘文字为创作主题 )

( 一楼以欧甘文字为创作主题 )

帕特里克从1973年开始玩装置艺术,他的固定手法是玩绳子。经典的博物馆空间总是追求自己化为无形,把展品推在幕前,他却嫌人家没有人味儿。他喜欢用白色或彩色的绳子在一间房间里如蜘蛛般织网,让观者在这绳网中穿行。随着脚步移动,由绳子构成的空间划分和景框相对于人的视野不断在变,由四壁和空间一同跟着他完成一件作品,这就算是他“把空间转化成了场所”。这种艺术创作听着好像是挺轻松好玩儿的一个过程,姑且不说它在高等艺术殿堂的掌门人眼里能有多大的分量,起码博物馆也没多大可能把一间展室永远留给他的绳子把戏,等着给世人看的好东西还正多。所以就连杜尚的许多作品进过博物馆以后也没能留住,这可是让装置艺术家们说起来就深恨的一点遭遇。更何况,帕特里克的作品还不止是挂绳子,捎带手把四壁涂得缤纷也是搭配着绳子送给观者的欣喜,于是博物馆就更不能多担待白送一间房了——其实,牵连现代艺术名头的许多大博物馆都收藏了他的某件作品,已经很给面子啦。

照这么说,帕特里克在托迪买房子的做法就好理解了。正经博物馆是人家的天地,咱自己办个小博物馆还不行么?任凭俺是画是挂是摆是塞,就像莫兹堡那样,谁管得着?

( “日夜循环的时间”只是个自闭的梦境罢了 )

( “日夜循环的时间”只是个自闭的梦境罢了 )

托迪镇上的这个小家是很简朴的,砖石抹灰显露着素功能的底子,原色木料的家门紧贴着开在街面上,想来主家若是真正意大利老乡的话就会时常在门口的石头街道上闲荡交际,这道门当是虽设而常开。可是待到帕特里克住了进去翻改一番,这道门非但不会永远敞着,一旦打开了还会吓人一跳。门扇转开后一脚就踢到了上楼的台阶,一丁点儿回旋的空间都不留,若不小心准得绊倒在这一段楼梯上,起码也得踢疼了脚尖儿。直连接到门沿处的楼梯还不单是突兀,更且每一阶的踏步都高得无理,完全是要难为进门来想上楼的人,不把人喘慌了神就不罢休似的。据说,这里是有个寓意的——既然是进了个博物馆(虽然小得不容旋踵),就该有点朝圣的心情(虽然里面的概念艺术绝无神圣气息),辛辛苦苦地爬一爬这陡梯子,算是向艺术敬献的一点点进城税哦。

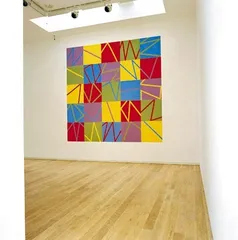

供在这段陡梯子顶端正对着观者的,是帕特里克的一幅壁画,正方形的蓝衬在村俗的肉粉色墙底子上,如鲜艳的一匹花布,配着这座房子的乡土小镇气质倒很搭,又容易惹人联想起抹灰墙面上到处乱画的意大利艺术传统。壁画的画面也古怪,正像花布上的图案一般。再看它的标题,叫做“25个I”——那些“花布图案”前仰后合七颠八倒地分成五五二十五个鸡爪子似的图形,其实却是欧甘文字。这是一种古老的凯尔特文字,根源是爱尔兰乡下德鲁伊人用的一种古代语言。

( 摆在博物馆里的“元音之歌”同样是欧甘文字的方形组合 )

( 摆在博物馆里的“元音之歌”同样是欧甘文字的方形组合 )

说到此刻,再回过头去看故事主人公的名字,至今我只称他“帕特里克”而不用其姓氏,其实有深意焉。他根本就不姓爱尔兰。

布赖恩·多赫蒂1928年出生在爱尔兰的罗斯康芒郡,正经念大学是在都柏林读医学院,准备当医生的,不过他念书的时候就参加过爱尔兰的艺术展,后来还专门在剑桥研修了视觉艺术。1957年他移民美国,并在1961年去了纽约市。多赫蒂在那儿迷上了概念艺术,在60年代和70年代作为艺术评论家给多家重要杂志写过很多评论文章,再加上他的艺术创作,那阵子他俨然成了艺术圈的一位名流。比较有趣的是他除了概念艺术的“正业”以外还导演电影和电视作品,又写了本小说,居然连这本小说都得过个奖,被翻译成10种语言的版本,风头健得紧。1972年,为了抗议英国的爱尔兰政策,他把自己的名字改成了帕特里克·爱尔兰,号称英军不从北爱尔兰撤军他就永远用这个名字——帕特里克本是爱尔兰的圣者之名,全世界的爱尔兰族群都要过帕特里克节,所以他这个名字是最通俗直白的爱尔兰符号,任谁都不会看漏了眼的。

( “金门”是把画出来的虚假空间与绳子装置结合在一起的

标准帕特里克·爱尔兰作品 )

( “金门”是把画出来的虚假空间与绳子装置结合在一起的

标准帕特里克·爱尔兰作品 )

以欧甘文字为出发点的创作正好跟抽象图形容易融合,帕特里克在一楼的四壁都画满了这一路的壁画,站在餐厅的壁炉前环顾,本该端整心情赏画的,我却忽然有点好奇,如果日后有人像发现庞贝一样发现了这座住家博物馆的话会做何等猜测——恐怕连编年考据都会由于这文字的介入而乱了世代!同样惑乱局面的还有天花板上的一片夜空,分明有星座点缀着,却属硬画上去的假景致,也是用了翠生生的颜色,这般手法其实在农家游的民俗院落里仿佛也是见过的啊?凭什么到他手里就成了博物馆级的艺术了呢?!

假装的风景真正的画随着梯级的上升越发明显,同时画的颜色也越发浓郁。楼上,最合帕特里克吊绳习惯的作品放在起居室,叫做“14世纪”,然而最有建筑意的作品却在卧室里。一间青绿色主调的房间四面围拢过来,不复楼下那散漫的调子,收紧的钳制的感觉就在这蓝色的威慑中油然而生。放生的出路映在冷色的曲折墙面上是如此触目,明亮的暖色门窗诱惑着人只想靠向前去,殊不知它们全是幻象:这间屋的题目叫做“日夜循环的时间”,大开的门窗以及外面的天地全是画成的,虽在假的窗下摆着真的桌椅。站在这封闭的房间里,只觉得它不像一个真房间,却像房间的化石,固然可以从不同的立足地会意着帕特里克对一天四时的涂鸦表现,却忍不住带出了一丝行到水穷处的惶惑无措。

帕特里克自己却说,这些画拥抱着四壁,自己也变成了建筑的一部分。在他动手画的时候,只觉得是在用画面从内部重建着整座房子。离开了爱尔兰之后无论哪里全都一样只不过是异乡罢了,封严了建筑的外壳不跟外面的世界搭话,从内里描画出一个自主的天地,这就是他梦回故园的路途了么?又或者,逃进自己心目中的艺术里去,是所有人回家的路吧。 博物馆故园艺术