16年的青铜罍“争夺战”

作者:王鸿谅

失窃

余临昌只亲眼见到过青铜罍两次。这个1986年从美国自费留学归来,在天津市政府人才引进计划中落户天津的电机硕士,一展抱负的雄心还在等待机会,却在1990年被青铜罍丢失的消息改变了方向。和益阳市博物馆争夺文物归属权的官司成了生活里的主导,他因此放弃了去高校任教的机会,安于天津市科委下属的一个信息研究所,只因为“能有足够时间和精力来处理青铜罍的事情”。

余临昌的老伴姜秋云2004年9月去了新加坡照顾临产的女儿,之后留在那里照看外孙。次年退休的余临昌却拒绝了女儿在新加坡帮他找的月薪2万元人民币的翻译工作,固执地一个人留在天津,原因还是青铜罍。拿着2470元的退休金,闲暇时接些翻译的活,“1000字80元”,“一天最多翻译3000字”,手头却并不宽裕。钱陆续都耗在为了青铜罍的司法奔走里,一度窘迫到连立案所需的5万元都没有,打国际电话向女儿借钱还被拒绝了。“女儿现在都不愿意接我的电话了。”老余苦笑,他也明白,女儿和老伴希望用这样的方式,让他对青铜罍死心,然后去新加坡。家人最大的期望,只是老余能放下一切安享晚年。

余临昌记忆中的两次亲见青铜罍,第一次远在1981年,是在岳父姜寄君街湖南省宁乡毛公桥乡游草塘村的柴房里。据岳父记忆,挖开堆放柴火的那些压得并不太实的地表土,“大约1米多深”,一个有破洞的“铜罐子”显露出来,没有任何包裹,直接与泥土接触,只有“罐子口盖了块木板”。姜寄君土改时期把罐子重新埋下地,“那时候还没有塑料布”,“用纸包着也没用,就直接埋了”。这一次在余临昌看来算是传承,按余临昌说法,这个罐子是岳父解放前在山里挖竹笋时得到的,然后当作结婚礼物送给了他。第二次在2005年,湖南省博物馆新建的展厅里。余临昌花了50元钱购买门票,青铜罍就静静地放在展厅靠墙一角的展柜,破损处经过了文物专家的修复。文物说明很简单,“出土于宁乡黄材”。见他看得仔细,博物馆里的一个老讲解员还跟他感叹,“这个文物惹了好多麻烦”。

“麻烦”在余临昌这里是从青铜罍的丢失开始的。“铜罐子”是1989年寄存在益阳泉交河镇的姐姐家里时丢的,那时候还没有电话,姐姐也没敢给他写信或者发电报,余临昌1990年下半年回家准备给母亲过生日才知道。泉交河镇是个民风淳朴的地方,三四千人的小镇,邻里相熟,在余临昌的描述里,“从来没有过丢东西的记录”。青铜罍寄存在姐姐家的时候,不过简单地摆在大木柜顶上。根据蛛丝马迹,余临昌和姐夫王治文很快找到了小偷胡建云,这个当年才19岁的男孩不是本镇人,因为跟王治文的二儿子关系很好,常常住在王家,他很坦白地承认,自己偷走铜罐,然后交给益阳地区博物馆的人,换来了650元钱,买了身新衣服,其他拿去还了借的债。据胡建云说,他并不懂得文物,只是偶然在博物馆看到马王堆文物展览,联想起来王家的铜罐,两次跟博物馆的人比划着打听,确定对方会出钱收这样的东西,手头缺钱的时候,就下了决心偷。

( 余临昌 )

( 余临昌 )

在这笔650元的交易之后,青铜罍成为时任馆长盛定国征集回来的一件国家一级文物,这是一个值得研究的文物突破,此前湖南省发现的青铜器都是在宁乡黄材,如果胡建云的说法属实,在益阳发现青铜器还是首次。省博物馆要求益阳地区博物馆务必确凿弄清楚这个青铜罍的出土时间、地点和出土情况。在和胡建云及其家人的接触中,盛定国明白了青铜“来路不正”。他从胡建云的哥哥那里问来了王治文的住处,并给了他200元钱。之后,到王治文的家里以文物普查名义,详细询问了青铜罍的事情,那时王家人还没发现失窃,王治文也没有太在意。事后想来,博物馆的行为也让余临昌有颇多义愤。博物馆的人也会觉得委屈,在他们看来,“一切出土文物归属国家”,这是他们为了保护国家财产而做的努力,“没有任何个人利益在里面”。

1990年,为了青铜罍的失窃,余临昌在益阳一待三个月。余临昌报了案,同时也希望博物馆能把青铜罍归还给他,至于是否捐献是第二步的问题。博物馆拒绝了。余临昌没有太长的假期,只能每半个月给单位打电报请一次事假。这显然给他的工作造成了影响,因为博物馆给单位的投诉信件,余临昌回天津之后跟领导发生争执,一气之下离开了科委下属的这个公司,换到了信息研究所。这个单位的唯一好处,是在往后的时日里,给了他足够的“自由时间”。

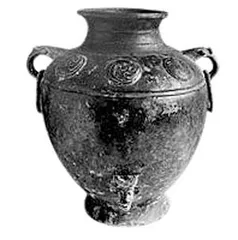

( 青铜罍 )

( 青铜罍 )

警方从胡建云那里很容易取得了口供,却没有办法继续下去,最后出具的意见是因为不能判断文物的价值和归属,希望交由有关单位处理。1991年,余临昌拿着警方的这个处理结论,将益阳地区博物馆告上了法庭。这是一场在当地甚至湖南省都很轰动的官司,而在余临昌的律师刘普亮的记忆里,1993年的第一次公开庭审甚至有些好笑,余临昌的出身问题被博物馆一方在法庭上不断强调,他对文物归属权的追索,被上升到了阶级斗争层面。余临昌坚持青铜罍是解放前岳父挖到的,而博物馆方面坚持此文物出土于解放后的1964年。根据1982年颁布的《中华人民共和国文物保护法》规定:“中华人民共和国境内地下、内水、领海中遗存的一切文物属于国家所有。”

纷争

丢失青铜罍让余临昌觉得“愧对岳父”。姜寄君有5个孩子,余临昌很清楚,他之所以把“铜罐子”送给自己,除了格外疼爱小女儿姜秋云之外,也是对他这个清华大学高材生女婿另眼相看。余临昌是湖南益阳人,1962年从益阳考入清华大学时不过17岁。他的家世说起来有些复杂,母亲出生于地主家庭,后来成为小学教师,父亲毕业于上海大夏大学(华东师大的前身),专修土木建筑。母亲的直系亲属中有人在解放前位居要职,并去了台湾。在后来的特殊年代,这家人属于当地典型的“阶级斗争对象”。因此余临昌也感叹自己运气不错,“唯独1962年考大学只看分数,不讲出身,早一年或者晚一年,我都没戏”。

余临昌在清华学的是无线电,学制6年。毕业后和十余名同学一起被送到新疆接受再教育,在乌鲁木齐灯泡厂工作。地主家庭出身的姜秋云也从湖南投奔亲戚到了新疆,两个年轻人相爱并结婚。动荡的时代波折里,回到清华读研究生的余临昌有机会带着妻儿返回故乡已经是1981年。说起来余临昌不过和这尊青铜罍共处了一个晚上而已,青铜罍被再挖出来是他回家要返回北京的前一天晚上。因为考虑到当时的现实条件,他将这个礼物寄存在宁乡的一个表妹家中。第二年,他自费留学美国,在纽约市立大学攻读电机硕士,算起来也是改革开放以后中国最早的一批自费留学生。1984年,因为表妹也要到美国留学,不能替他保管那个“铜罐子”,余临昌才写信回家,请益阳的姐姐替他保管,青铜罍才从宁乡被带到了益阳泉交河镇。1986年,意气风发的余临昌落户天津,单位没有条件给他分房子,暂住在办公室,余临昌只能让姐姐继续帮忙收藏,直到意外失窃。

一审结果1995年才出来,余临昌胜诉,资阳区法院判令益阳市博物馆将青铜罍返还给原告余临昌。法院认为,“涉案青铜罍为珍贵历史文物,被告提出的该文物系解放后出土无证据认定,原告提出该文物是传世文物的主张应予支持”。在余临昌看来,时任副院长的主审法官张新年是“顶住了很大的压力,才公正地做出这个判决的”。而博物馆的人说起来,却是“1995年益阳撤地建市,趁着各个单位都忙着改组,法院没有通知任何人,就悄悄地判了”。博物馆当然不服,上诉到中院。1998年二审结果出来,结论是“中止诉讼”,理由是公安机关出具的另一份侦查尚未结束的证明。这份由赫山区治安大队出具的证明,就写在博物馆开到派出所的介绍信背面。

这一中止就是近10年。余临昌要追索青铜罍归属权,只能转向行政诉讼。2005年,国务院新的信访条例公布,余临昌终于通过公安部信访办,从益阳地区公安局得到了书面的案件处理结果。结论是案件撤销,胡建云作案时不满18岁,而且也没有将文物据为己有,因此不做处理。老余拿着这个与7年前颇有戏剧性反差的结论,再次将博物馆告上法庭,立案了。2005年9月12日国家文物局却向湖南省文物局做出了一个《批复》,内容为:“你省益阳市博物馆于1989年3月征集到的商末周初青铜罍,系国家珍贵文物。经调查,该文物于1964年出土,在性质上属于出土文物范畴。根据法律规定,出土文物应归国家所有。”老余就又状告国家文物局的这个《批复》。诉讼被北京市二中院驳回,老余上诉至北京高院,又被驳回。老余屡次找国家文物局交涉,结果是文物局办公室2006年8月15日给了他一份关于《批复》的《复议》,坚持《批复》是正确的,余临昌如果不服,可以在15天之内上诉。老余如获至宝,一边向北京高院提出申诉,一边回到中院再次就《批复》和《复议》提起行政诉讼。

16年的官司,余临昌差不多自学成了半个法律专家,奔波于天津和北京之间的行政诉讼,每件法律文书他都自己操刀。早上从天津坐火车出发,买一袋切片面包,从家里带上一壶水,在北京奔走一天,晚上再返回天津,即便如此,每次花费也在200元左右。他得意于自己对司法程序细节的注意,“既然让我做规定动作,那我不仅要做,而且要做得漂亮”。这16年里另一个没有放弃努力的人是刘普亮,他坚持担任余临昌的律师,为他提供法律援助。益阳是个小地方,也有法院的人半真半假地劝刘普亮不要再趟浑水,刘普亮比余临昌小两岁,是1981年益阳第一批律师。他并没有多余的担心,只是“这16年,替老余叹息”。老余当年的清华同学,当年新疆再教育的同伴,当年留学美国的同伴,其中许多人事业有成,或在商业,或在政治领域,而老余名不见经传。不过老余对记者说他并不惋惜这16年,因为谁也无法预知将来。1991年诉诸法律的时候,他也不会想到,此后16年青铜罍就是他生活的重心。

16年里博物馆也换了三任馆长,现任馆长陈峻是当年的办公室主任,也是跟胡建云打过交道的人。16年间的馆藏文物迅速丰富,国家一级文物达到60余件,藏品的数量和价值在整个湖南省的地市博物系统中可以排到第三位。在博物馆的人看来,这个惹来争议的青铜罍现在并不是藏品中顶级的一件,而且“在2005年之前一直库存”,没有给博物馆的任何个人带来直接利益。相反,在漫长的诉讼中,为了调查取证,他们还付出了额外代价。

余临昌和益阳博物馆之间的僵局还在持续,各自动用着力所能及的资源和力量,为青铜罍的归属权增加砝码。一切悬而未决。而16年前引发这场僵局的小偷胡建云,命运意外地转向了另一个极端。就在1991年的案子之后,胡建云的父亲写了个材料给博物馆,证实自己的儿子偷东西,语气激动,指责是博物馆的人纵容的,甚至将对儿子命运的疑虑和责任加在博物馆身上。现在胡建云成了当地一个惯偷,目前命运看不到任何转机。 青铜争夺战