超现实的复活

作者:三联生活周刊(文 / 何晏)

( 对达利来说,龙虾和电话听筒是可以互换的 )

( 对达利来说,龙虾和电话听筒是可以互换的 )

每次打电话的时候,如果你抓在手里的是一个仿造的龙虾会是什么感觉?至少对萨尔瓦多·达利来说,龙虾和电话听筒是可以互换的。当然,他也说过:“我不知道这是为什么,当我在餐馆要烤龙虾的时候,从来没有被端上一份煮熟的电话。”

1938年,达利和他的艺术赞助人、英王爱德华七世的教子爱德华·詹姆斯(Edward James)一起,总共制造了10个这样的龙虾电话,当然还有那个声名狼藉的艳粉色“梅·维斯特”(Mae West)红唇沙发。与龙虾电话相比,达利的其他主意要更加让人毛骨悚然一些——他提议的“爱伦·坡电话”是在听筒上覆盖着狗鼻子,还有一只死老鼠被塞在接收机里面。

伦敦V&A博物馆(Victoria & Albert Museum)最近正在举办“超现实物品”(Surreal Things)展览,龙虾电话和红唇沙发是重点展品。超现实主义本来就是一个根植于自我表现的唯我论运动。在20世纪30年代,以达利为首的一些超现实主义者从文字和绘画转向为艺术收藏家创造一些生活物品,所以,它很快成为一种影响到时装、平面设计和室内设计的时尚风格。从那时起,超现实主义就定期性地回归,而“超现实东西”就是为了探讨超越和设计之间的关系。

艾尔莎·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)和达利合作的“眼泪裙”、“龙虾裙”也出现在“超现实物品”展览上,在20世纪20年代的巴黎,这位1890年出生在罗马的女裁缝最早把高级时装的矫揉造作和超现实主义的虚张声势结合在一起。1927年,夏帕瑞丽推出她的第一个时装系列,其中有件黑色女式套头衫就用了超现实主义者的“欺骗眼睛”(trompe l'oeil)的手法,白色翻领和红色蝴蝶结是画在胸前的。有时候,她直接把超现实主义者的作品变成她的产品,让·考克多(Jean Cocteau)连续线条的素描画被绣在一件晚装大衣的后背,两张女人脸的轮廓连同她们的鲜红嘴唇形成一个骨灰瓮的外形,一堆拥挤的粉红色玫瑰花在容器的顶部盛开。

灵感来自达利画作的“眼泪裙”是一件垂到地面的白色真丝晚礼服,看起来优雅无辜、楚楚动人,只是上面点缀着灰红色皮肤的印花图案,那是被撕裂的、血淋淋的皮肤。从裁剪上看,样式朴素的“龙虾裙”也是平淡无奇,只有朱红色的大龙虾和纯洁无邪的白色晚礼服造成很强的对比,还有一条龙虾颜色的宽腰带调和在两者之间。当时,一些批评家很快就从那个甲壳类动物身上分析出生殖崇拜之类的含义,不过,那些点缀在龙虾周围的西芹图案也许暗示了所谓的别出心裁仅仅是个玩笑。

( “红唇沙发”来自达利1935 年的画作《梅·维斯特的脸》 )

( “红唇沙发”来自达利1935 年的画作《梅·维斯特的脸》 )

现在,一些时尚分子在用巴卡拉(Baccarat)的水晶瓶子重新制造斯夏帕瑞丽的“震惊”香水,价格是1000美元一瓶。和“红唇沙发”一样,这是又一件与好莱坞性感金发女明星梅·维斯特有关的产品——香水的透明玻璃瓶是一个女人躯体的形状,据说是直接从梅·维斯特的身体线条取模的(因为她那丰满肿胀的身体,飞行员的军用救生背心在英语里后来就被称作Mae West了)。夏帕瑞丽也让达利替她设计面料和香水瓶,达利对她的贡献还包括一件用抽屉代替了口袋的西装以及鞋子、羊排形状的帽子,被美国辛格缝纫机家族的女继承人戴茜·费洛斯(Daisy Fellowes)很招摇地在头上顶过。达利还写过一篇关于帽子的文章,他的理论是:帽子决定了戴帽人的性欲。

超现实主义发现性无所不在,而“超现实物品”中达利无所不在——达利的贴着绿薄荷酒小酒杯的“春药”夹克衫、达利的巧克力坐垫的椅子、达利的红宝石带珍珠牙齿的“红唇”胸针等。从40年代开始,超现实主义被普遍地和粗俗的商业主义联系在一起,主要的罪魁大概就是达利,就像安德烈·布列东戏谑的拆字游戏,把达利的名字重新组合成了“渴望·美元”(Avida Dollars)。

( “眼泪裙”、“龙虾裙”如今已经是时装史上的圣物 )

( “眼泪裙”、“龙虾裙”如今已经是时装史上的圣物 )

不过,与上世纪末的颓废艺术和智力游戏之作相似,达利设计的漂亮珠宝即使在今天看来还是属于有魔力的上乘之作:“时间的眼睛”胸针的钻石眼眶中间,钟表表面的蓝色眼珠正在走动;而“生命的花朵”胸针上,镶嵌在黄金底板上的锆和水晶的超现实花瓣变成了张开五指的小手。

超现实主义被认为启发了60年代的波普运动和80年代的后现代主义,现在,又有人宣称它正在工业设计中回归。在今年4月末的米兰家居展上,“新超现实主义”是一个被频繁使用的标签,用来贴在一些年轻产品设计师煽动性的、略微有些居心叵测的作品上。

( 瑞典设计师组合“Front”的动物系列家具 )

( 瑞典设计师组合“Front”的动物系列家具 )

安特卫普的Studio Job设计师组合为意大利马赛克公司Bisazza创造了一个《爱丽丝奇遇记》的场景,那是一些尺寸夸张到几乎完全失去了功能意义的餐具:像桌面一样大的人造白金蛋糕盘被安装在一个新古典主义的基座上,旁边还有同样巨型的茶壶、茶盘和茶碗等。瑞典的“Front”设计小组用一个名为“找到”的新系列来篡改一些普通的日常物品,比如用广告灯箱走画的手段改变了一个平常碗柜的表面,或者一个平常的五斗橱被分裂重组之后,看起来好像摆脱了地心引力。

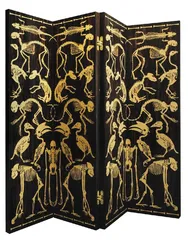

几年前,Studio Job曾为古老的荷兰陶瓷制造商Royal Tichelaar Makkum设计过一个餐盘和餐桌装饰品系列——“糕点”(Biscuit):纯白色的瓷器两面都装饰着一些浮雕图案,这里有政治符号——武器、白宫或者红十字救护车等,也有个人主题——精子、鱼骨、狮子狗、小羊羔和跳舞的设计师等。去年,他们在包括长椅、桌子、屏风等木制家具的“死亡”系列上,精致地描绘着动物的骨骼图案。Studio Job一直把比洛·弗纳塞蒂(Piero Fornasetti)作为他们的设计偶像。从50年代开始,这个意大利人创造了超过1万件物品,他那些奇奇怪怪的瓷器、家具或者圣马可广场图案的软百叶窗被认为和超现实主义画家马克斯·厄恩斯特(Max Ernst)的梦想世界有些关联。

( Studio Job的“死亡”屏风上描绘着动物的骨骼图案 )

( Studio Job的“死亡”屏风上描绘着动物的骨骼图案 )

Studio Job的异质作品一直处于艺术和设计的灰色地带。过去,他们被欧洲的设计批评家指责为“对功能的蔑视和自我放纵的象征主义”,是艺术界的坏艺术品和设计界的坏设计;现在,他们出于同样的原因被赞美。这里有对装饰艺术、手工工艺兴趣的重新复兴,丰富的象征符号又和当代艺术矫揉造作的风气合拍,即使他们的作品从尺度上说完全不切实际,那也是运用先进的设计软件实现的视觉语言,就像Bisazza的餐具上,马赛克的每个缝隙和数字影像的像素都是一一对等的。

今年29岁的荷兰设计师马丁·巴斯(Maarten Baas)在家居展上推出了一个孩子气的“雕塑”(Sculpt)系列。他把粗糙的模型转变成1∶1的家具,全部都是手工制作,这些歪歪斜斜、线条粗糙的橱柜、餐桌和椅子看起来笨拙而且讨人喜欢。在这之前,他因为用喷灯烧焦现成的木制品家具再在表面涂上环氧树脂的“烟火”系列而成名,纽约的Moss艺廊曾经请他焚烧过25个20世纪设计史上的著名作品。

你可以把这种纵火行为解释成对设计史的颠覆,也可以仅仅贬低为一种商业的小伎俩。不过,马丁·巴斯在接受采访时从来没有谈论过这一类概念,他津津乐道的只是哪个桌子容易着火,哪把椅子表面烧着之后底下还有一层。

在现代绘画的各种主义中,大概只有超现实主义是和工业设计有关系的(我们从来不曾听说过印象派椅子或者抽象表现主义汽车),也许是因为两者都分享了对制成品的一种特殊的热情。很早以前,超现实主义者已经决定商店橱窗是他们的艺术范例;今天,我们需要到艺术博物馆去欣赏阿玛尼的晚礼服或者江诗丹顿的手表。早在1924年,布列东就曾在《超现实主义的第一宣言》中写道:“我习惯于宣称世界不会以一本伟大的书而终结,而是以一个伟大的广告。” 设计