一生的守候 ——我的父亲常书鸿与他的敦煌情缘

作者:李菁

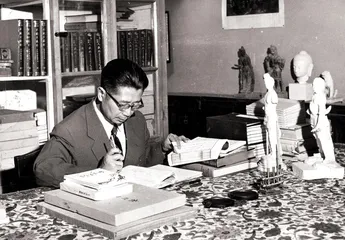

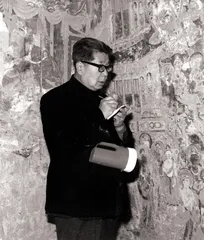

( 1965年,常书鸿在敦煌办公室工作 )

北京郊区一间巨大的油画工作室里,墙上还挂着一幅幅尚未完成的油画。常嘉煌在堆满了与敦煌有关的史料、论文以及图片文献的环境里开始了他的回忆。因为出生于敦煌而被父母取名为“嘉煌”——在57岁的常嘉煌看来,这也是命中注定的他和敦煌一份解不开的缘,由此他才会放弃在日本的多年生活,用自己的方式又回归了敦煌。

常嘉煌不止一次地向记者推荐他的“敦煌现代石窟艺术中心网站”,这是他近年来一直投身的“传承敦煌”运动,他毫不讳言这个举动所遭受的种种争议,但在他看来,这却是继承父亲的一种方式。“我想接过父亲的接力棒,只是没想到,它是那么沉重……”常嘉煌的声调自始至终很和缓,但紧皱的眉头又好像从来没有松驰下来。“我带有太多的父母的痕迹和影子,光环和阴影。”这位著名画家的命运,是和他的父母以及和父母紧紧相连的敦煌的命运息息相关。

塞纳河边的“邂逅”

父亲与敦煌的结缘,源于1935年某一天在塞纳河边的一场“邂逅”。

那一天,父亲从卢浮宫出来,按照多年在巴黎散步的习惯,顺便溜达到塞纳河边的旧书摊。在美术图片部,他不经意发现了一部由6本小册子装订的《敦煌图录》。

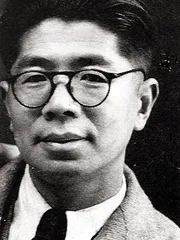

( 常嘉煌

)

( 常嘉煌

)

这套《敦煌图录》是1907年伯希和从敦煌石窟中拍摄来的,以前在卢浮宫,父亲总是为西方绘画中的人物惊叹不已,这是他第一次认识到,来自故乡的艺术同样生动有力。父亲被深深地震撼了,他站在旧书摊前一直看到暮霭时分,书摊主人告诉他,还有许多敦煌彩色的绢画资料,就在不远的吉美博物馆。

第二天一大早,父亲就赶到吉美博物馆。那里展览着伯希和1907年左右从敦煌盗来的大量唐代大幅绢画。其中最精彩的,是7世纪敦煌的佛教信徒们捐献给敦煌寺院的《父母恩重经》,早于文艺复兴时期意大利佛罗伦萨画派祖先的乔托700年,早于油画创始者文艺复兴时期的佛拉蒙学派的大师梵爱克800年,早于法国学院派祖师波森1000年。父亲第一次意识到,拿远古的西洋文艺发展的早期历史与敦煌石窟艺术相比,无论在时代上或在艺术表现技术上,敦煌艺术更显出先进技术水平。

( 1935年,常书鸿和陈芝秀、常沙娜在巴黎 )

( 1935年,常书鸿和陈芝秀、常沙娜在巴黎 )

父亲后来曾经说:“我是一个倾倒在西洋文化面前,而且曾非常自豪地以蒙巴拿斯(巴黎艺术活动中心)的画家自居,言必称希腊、罗马的人,现在面对祖国如此悠久灿烂的文化历史,自责数典忘祖,真是惭愧之极,不知如何忏悔才是!”

在这场“邂逅”前,在艺术上,父亲对西方是彻头彻尾的崇拜。父亲出生于1904年,祖姓伊尔根觉罗,曾祖父是从东北热河派到杭州驻防的小军官,后在杭州安家落户。辛亥革命后,原有的皇恩官饷被取消,这个20多人的大家庭被迫自谋生计。父亲的三叔经常画一些中国风味的彩色贺年卡或圣诞节、复活节的画片,销量不错,此后,他还经常教父亲他们帮他填颜色、摹写画稿等,由此启发了父亲对绘画最初的兴趣。

但祖父一直觉得不能以画画为谋生之用。1918年冬,不得不遵从父命的父亲,考入了浙江省立甲种工业学校电机科(注:浙江大学前身)染织科。毕业后,父亲被留校任教。

1927年6月,在好友沈西苓(注:著名导演,曾拍过电影《十字街头》等)的父亲沈兹九的资助下,父亲乘坐“达达尼号”大邮船,终于到了他昼思夜想的艺术天堂——法国。

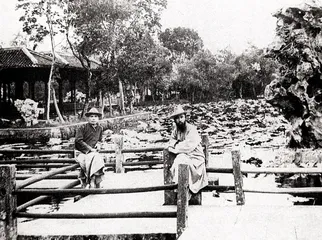

( 1930年,张大千和李宏惠(李承仙之父)在西湖

)

( 1930年,张大千和李宏惠(李承仙之父)在西湖

)

到巴黎后不久,父亲就获得了公费留学的名额,进里昂中法大学学习。1932年,父亲从国立里昂美术专科学校油画系和纺织图案系毕业,他完成的油画《G夫人像》,获得全校毕业生作品第一名。此后又以油画《浴后梳妆》、《浴女》考得第一名而如愿被保送到巴黎高等美术学院深造,师从法兰西艺术学院院士、当代著名新现实主义大师劳朗斯(Paul Aefert Laureuse)。劳朗斯对父亲十分钟爱。不像徐悲鸿当初是带着一点东方人的自傲和审视来法国学习西方艺术,那时的父亲对西方艺术,可以说是全心全意的崇拜心态,所以在当时的东方画家里,可以说他是最高水平的一位。他的作品《湖畔》被选送参加里昂1933年春季沙龙展,获银质奖;1934年在里昂春季沙龙展出的《裸妇》,得到了美术家学会的金质奖章,被法国里昂国立美术馆收藏。那时候的父亲,无论在生活上还是工作上,都一帆风顺。

敦煌的召唤

并不是每一个偶然翻到伯希和《敦煌图录》的中国艺术家都会将自己命运与敦煌联系在一起,虽然我并不是个宿命论者,但我宁愿相信,冥冥之中有一种力量在指引父亲走向敦煌。

父亲那时已是在法国取得桂冠的东方画家,完全可以在法国过着一种舒服而优裕的生活,画廊向他发出的订单很多。但站在这些来自祖国的艺术瑰宝前,父亲仿佛一下子找到了终生创作的源泉,内心深处有一个声音在召唤着他回中国、去敦煌。

( 《PAYSAGE DE HAUTE-SAVOIE》 )

( 《PAYSAGE DE HAUTE-SAVOIE》 )

1936年,父亲终于坐在了回祖国的火车上。但因那时西北政局不稳定,他只好先在北平国立艺专教书。

1937年7月7日,父亲照例和几个学生去北海公园画画,忽然听到了隆隆的炮声,北平城内大乱,国立北平艺术专科学校奉命南迁,他和学校、画界的同仁们决定一起南逃。路过南京时,父亲把随身带的一大卷画托付给以前相识的德国大使陶德曼保存。战乱时节,从此这些画就再也没有音信。1951年,父亲在北京举行“敦煌文物展览”时,被瑞典公使邀请至家中做客。交谈中,瑞典公使突然拉开客厅沙发,父亲惊喜地发现这正是他当年离开北平时交给陶德曼的那卷画,当时匆匆卷画用的花床单竟还在。原来在瑞典公使身边工作的王秘书,以前曾在陶德曼身边工作过,当年德国使馆撤退时,王秘书把这卷画带到苏州老家藏起来。14年过去了,他正苦于不知道该如何联系父亲,却在瑞典公使那里偶然发现了父亲的下落。

( 常书鸿作品:《G夫人像》 )

( 常书鸿作品:《G夫人像》 )

父亲一路从北平逃难到武汉、长沙、贵阳,直到重庆。父亲在长沙和贵阳都遭受了日机轰炸,他的全部财产和作品成为灰烬。

1942年,河南洛阳龙门石窟的大型浮雕《皇后礼佛图》被人劈成无数碎片,然后分别包装偷运出国。全国舆论对于国宝的讨论沸沸扬扬,由此敦煌石窟历次所遭受的劫掠和破坏的话题也被提及。时任监察院院长的于右任也极力推动对敦煌文物的研究和保护,在他提议下,政府成立了敦煌艺术研究所,而父亲被推选为筹委会副主任。

经过6年的坎坷风雨和漫长等待,而今就要实现去敦煌的理想,父亲十分兴奋,立即着手准备西行。1942年冬,父亲只身离开重庆赶赴兰州,在那里招兵买马,聚集了5个人。1943年2月,他们一行6人像中世纪的苦行僧一样,向着心中的艺术圣地敦煌出发。

走了一个多月,他们总算到达了有“风城”之称的安西。他们这几个初次出塞的旅客,告别安西后,雇了十几头骆驼,走入真正的荒凉之地。经过三天两夜饱受困乏和饥渴的行程之后,终于到达了莫高窟。

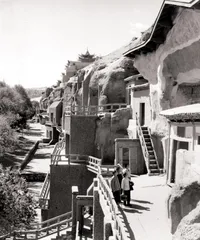

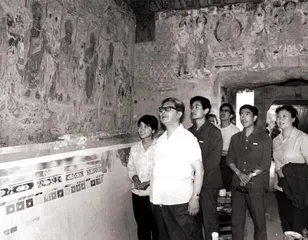

( 1981年8月,常书鸿陪同邓小平参观敦煌 )

守护敦煌

父亲在到达敦煌的当天,就顾不上休息,对敦煌做了初次巡礼。在名震世界的藏经洞前,他百感交集。1900年,这一洞中发现3万余件敦煌文物,但却被法国人伯希和等劫走了近万件。洞窟仅仅剩下了一尊塑像和一幅壁画,宝藏被劫掠已经过去三四十年了,而这样一个伟大的艺术宝库仍然得不到最低限度的保护,窟前还放牧牛羊,洞窟被当作淘金人夜宿之地。他们就在那里做饭烧水,并随意砍伐树木。父亲晚年常对我说,那时,他面对眼前的满目疮痍的敦煌,和在巴黎邂逅的敦煌截然不同,失望之余,他又从内心默默地说:我既然来了,就要保护你。

( 1981年,常书鸿等人在敦煌莫高窟前 )

( 1981年,常书鸿等人在敦煌莫高窟前 )

父亲的敦煌生活就这样开始了。第一顿饭用的筷子是刚从河滩红柳树上折来的树枝,吃的是盐和醋拌面。第一个夜晚是一夜风沙。第二天,开始清理掩埋洞窟的积沙,他们和民工一道,自制“拉沙排”,打着赤脚,清除积沙,接着,他们造了一条长达960米的围墙,敦煌石窟保护工作从此开创。

生活虽艰辛,但洞窟编号、内容调查、美术临摹却都在紧张进行中,因洞中幽暗,没有照明器材,临摹壁画时就在小凳上工作,一手举小油灯,一手执笔,照一下,画一笔。临摹窟顶画时,头和身子几乎成90度的直角,时间一长,就会头昏脑涨,甚至恶心呕吐。为了搞清画中内容,父亲强迫自己念经文,然后在洞窟中面壁琢磨,一一对照。就这样,到1948年,父亲带领研究所完成了“历代壁画代表作品选”等十几个专题,共选绘摹本800多幅,为敦煌资料的调查、积累打下了坚实基础。

当时没有人力,缺乏经费,他们要自己搭脚手架,修简易栈道。进洞子要连爬带跳,从危栏断桥上匍匐前进。有一次,父亲和另两个同事到莫高窟最高层第196窟时,梯子倒了,他们被困在洞中,上不着顶下不着地。父亲本想从崖头爬上山顶,但站立不稳,差一点摔下去。手中的记录卡片飘飘荡荡落到了崖下,像一大片上下翻飞的蝴蝶。幸好有同伴到山下拿了绳子来,从山顶吊下去,才一个一个地把他们都拉到了山顶,以后有个著名雕塑家到洞窟里临摹塑像,结果不小心摔死了。

1943年,张大千离开莫高窟时,半开玩笑地对父亲说:“我们先走了,而你却要在这里无穷无尽地研究保管下去,这是一个长期的‘无期徒刑’啊!”的确如此。眼前是沙,远处是荒漠、戈壁,莫高窟离最近的村舍有30多里,自然条件的苦也许还好克服,但远离社会的孤独感和隔绝感都成了最“致命”的病毒。有一年夏天,父亲的一位同事发高烧,大家准备了一辆牛车要送他进城医治,牛车要走6小时才能到城里。临行前,这个年轻人哭着对父亲说:“我死了之后不要把我扔在沙堆中,请你们好好把我葬在泥土里……”后来这个年轻人医好了病、辞职回家。但那种恐惧一直在偷偷滋长着,因为谁也不知道,究竟什么时候会染上什么病,大家也许都逃不出葬无所归的命运。

( 1979年,常书鸿夫妇在敦煌的住所 )

( 1979年,常书鸿夫妇在敦煌的住所 )

父亲去敦煌之前,张大千曾于1941年和1942年先后两次来敦煌,给洞窟编了号,并临摹了不少作品。他的画风在后期也明显受到敦煌壁画影响。张大千是最早到敦煌的艺术家之一。他首先是个人行为去的敦煌,出于对敦煌的崇拜不辞辛苦去临摹它,当时为了看清楚图像,往墙上喷口水、印稿时钉个图钉的行为都有过。有的洞窟的画最多有三层,都是不同年代画的——后人觉得前人画不好,和上泥,再重新画,张大千为了看清原画,曾把前面的画一层层剥下来,由于那时敦煌处于无人管、任人破坏的状态,这些事情在当时无人追究,但在现在都成了他的“罪过”。

张大千是个文人,在甘肃得罪了一些官僚,有些人一直在告他状。父亲被于右任派去接管敦煌,与张大千是官与民的关系。但他们关系很好,张大千住在他隔壁院里,美食家做饭时香味经常飘过来,惹得父亲很馋。而张大千但凡有好吃的,总会端过来给父亲一碗。

张大千离开敦煌前,曾亲手交给父亲一个纸卷,嘱咐等他离开后再看。等父亲目送他们一行走远之后,打开纸卷一看,原来是张大千亲绘的一幅“蘑菇地图”——莫高窟每当雨水过后,弯弯曲曲在树林水渠边一隐蔽处都会长蘑菇。在敦煌这种戈壁中,没有什么蔬菜,能有这种天然的蘑菇实属珍贵,张大千因此不敢告诉别人。父亲则借着这幅“蘑菇图”继续采蘑菇。在日后生活中,还真解决了一些问题。父亲曾写道:“敦煌苦,孤灯草菇伴长夜。”

不久,抗战胜利,思乡心切的学生们纷纷回了故乡,研究所只剩下父亲和两个工人。父亲觉得,越在这时研究所越不能撤,人一离开,此前所付出的诸多努力彻底付之东流。1946年,由于政府经费断绝,父亲返回重庆,他一边奔走于各个部门,为敦煌游说,一边再次为敦煌招兵买马。父亲还在上海《大公报》上发表《敦煌近事说到千佛洞的危机》一文,向国人展示敦煌艺术,也呼吁社会各界人士对保护敦煌宝库的工作给予支持。

( 1965年8月,常书鸿一家在敦煌莫高窟 )

( 1965年8月,常书鸿一家在敦煌莫高窟 )

悲欢离合

为了敦煌,父亲还遭受到了个人情感经历的一次重创。

父亲的前妻陈芝秀是他的浙江同乡,出生于诸暨一富裕人家。父亲当年去法国留学后不久,她也到了法国与父亲重逢,并在巴黎生了个女儿。为了纪念他们在塞纳河的时光,他们根据谐音为她取了名字,这便是我同父异母的姐姐常沙娜。

父亲为了他的敦煌之梦,不顾陈芝秀的反对而毅然回国。一年后陈芝秀母女也返回战乱的中国。父亲到了敦煌后,又极力说服陈芝秀同他一起过去。但那样的生活对出生于江南、又曾长期在法国过着优越生活的陈芝秀无疑是个巨大挑战。(记者注:常嘉煌在接受采访时表示,自己作为晚辈,不便于谈论父亲与陈芝秀之间的恩恩怨怨。而根据常书鸿自著的《九十春秋》一书回忆:1945年夏,陈芝秀提出去兰州检查身体,却一直未归。几天后他才得知,陈芝秀和总务主任早已安排好了私奔计划。常书鸿又怒又急,带着枪骑马狂奔一夜赶到了安西,却听说他们已去了玉门。他又强打精神骑马上路,想一口气追到玉门,但不知过了多久,从马上摔了下来,失去知觉。地质学家孙建初和一个工人发现了孤身倒在戈壁、无声无息的常书鸿。苏醒过来的常书鸿还要继续追,地质学家问他:你为什么还要去?你来敦煌的目的是什么?要为一个女人丧失你的理想吗?这一番话让他突然醒悟。几天后,陈芝秀在《兰州日报》上登报声明,与常书鸿脱离关系。陈芝秀与那位总务主任回到了浙江老家,可惜好景不长,因为那位总务主任曾当过国民党军官,新中国成立后马上就被抓起来,病死在狱中,陈芝秀则成了反革命家属。不久她又改嫁一工人,生下一子,生活更加窘迫。为谋生,曾经风情万种的富家小姐最终竟沦落至为人当佣人。)

其实陈芝秀也是个悲剧人物。父亲先于她一年回国,后来的战争和逃难,给他们的感情造成更大的裂痕。逃亡时,陈芝秀母女在贵阳遭到日本飞机轰炸,从废墟中死里逃生,陈芝秀自此信了天主教。在敦煌,父亲专心工作,对她也冷落很多,这使原有的裂痕不断扩大。她也许是为了报复父亲,才故意找了父亲身边最近的总务主任。我想父亲骑着马追她,说明心底对她还是有感情的。

我曾经看到过敦煌研究所一份外调材料,“文革”时,“造反派”曾跑到杭州,逼迫和诱使陈芝秀揭发父亲当年的“罪行”,其实如果她想害父亲,随便就可以讲很多,但陈芝秀一句有损于父亲的话都没讲。1979年,陈芝秀突然因心脏病去世,沙娜姐姐把这消息告诉了父亲,他只是“嗯”了一声,沉默了片刻,又问了一句:“什么时候?”就再没说什么,一代恩怨就这样结束了。

1946年,父亲曾在重庆为敦煌研究所招募工作人员,母亲李承仙就是在那次面试中与父亲、也是与敦煌结下终生情缘的。

母亲祖籍江西,出身于一个大盐商家庭,据说李家的生意做得很大,称盐的秤砣两个人才能抬起来。我的外祖父叫李宏惠,是位反清革命家,是孙中山创立同盟会时的第7位签名者。外公最早知道母亲要嫁给父亲,还有些不快。因为外公是反清革命者,而父亲是清朝“遗少”。

任《南洋商报》总编的外祖父,负责同盟会的南洋筹款。后来筹了一笔款项和武器送到横滨,据说孙中山一般不出门迎客,这是唯一一次亲自到横滨港迎接。据我舅舅回忆,外公有一次在中山舰和孙中山讨论什么事情,旁边有个军官插嘴,外公说:“区区校官,不要参与国家大事。”那个人“诺诺而退”。军人回去后,在日记上写:我若当政,誓杀李宏惠。那个青年军人就是蒋介石。

外公的堂兄李瑞清是一位著名书画家,当过两江学督,后创办两江师范学堂(注:南京大学的前身),是张大千的老师,所以张大千称我母亲为“师妹”。追溯起来,母亲对敦煌的情结缘于张大千。她不断地从张大千那里听说“敦煌”和“常书鸿”,心里早已有了种种向往。

当年22岁的母亲刚从重庆国立艺专西画系毕业,便报名去敦煌。而父亲也在笔记本上认真地写下了她的名字。由于外祖父突然生病,母亲未能如约成行。直到1947年9月,外祖父的病痊愈,母亲才最终成行。在此期间,包括张大千在内,很多人已有心将他们撮合在一起。不久,父亲与母亲在兰州结婚,10月,他们共同奔赴敦煌。

父亲与母亲是典型的工作夫妻,我后来看了他们之间的通信,关于私人感情的特别少,大段都是谈工作。我在敦煌和他们一起生活的日子里,早晨往往被父母亲在家里讨论工作的讲话声“叫醒”,他们称自己是一对“敦煌痴人”。母亲后来经常说,她是父亲的保姆、秘书、下级……的确如此,是敦煌让父亲和母亲更紧密地结合在一起。

夜夜敦煌入梦来

1948年在南京、上海举行敦煌艺术品展览时,父亲将所有的临摹品都寄到南京展出。之后因内乱,那些作品寄存在上海的姨妈家,1949年,国民党教育部长朱家骅手谕令父亲把东西运到台湾,并让父亲跟他一起走。而父亲毫不犹豫地立即把画分送到亲戚家,人立即返回敦煌,新中国成立后父亲又把那些珍贵的临摹品运回研究所。这是因为一方面,父亲在此之前接触过共产党,重庆展览时,郭沫若、董必武都去过,他对共产党并不恐惧。另一方面,更重要的是父亲早已把自己的命运和敦煌联系在一起,离开敦煌,便等于放弃他的生命。

1950年,我在敦煌皇庆寺过去喇嘛住的禅房出生,父母为我取名“嘉煌”,但3岁时便被父母先后寄养在北京的外祖父家、上海的姨妈家和杭州的大伯家。因为父亲不在身边,我在学校经常受欺负。一天我很伤心地问老师:“小朋友们都欺负我,是不是因为我是敦煌人?”老师说:“你不能这么想,你父母在敦煌做很伟大的事业!”

童年时总觉得父母是那么遥远,心里甚至对他们有些抱怨,觉得他长期让我这样“流落”在外,孤单而忧郁。1962年的某一天,表姐特别高兴地给我看一本《人民文学》杂志,上面有一篇徐迟写的报告文学《祁连山下》,我看到了父亲的影子,那一年我12岁,感觉第一次认识了父亲和他的事业。

母亲称父亲是“杭铁头”,个性倔犟,认准的事一定要做到底。1968年中苏关系非常紧张,研究所离中蒙边境线只有几百公里,于是不断疏散人员,父亲也给内地的朋友写信向他们“托孤”。父亲一边写一边问我:“孩子,看过《冰海沉船》吗?”我说看过;父亲又说,如果有一天敌军打了过来,我就要像那位船长一样,和敦煌一起毁灭。这句话深深地烙在我心里,让我意识到,敦煌对父亲如同生命般重要。

家庭中的父亲基本是个“严父”,对我和弟弟非常严厉。困难时期,弟弟吃不饱,从家里偷出一包烟给食堂大师傅,只是想让他以后多打些菜给自己。父亲知道后大发雷霆,把弟弟打得鼻子流血,一边哭一边扶着墙下楼。我回家时发现从一楼到三楼的墙上全是血,看了很恐怖。在父亲看来,这是“贿赂”,不可饶恕。

很长一段时间我对父亲都是敬而远之的感觉,直到1966年“文化大革命”的爆发。那年我只有16岁,一天清晨,一些红卫兵闯进来了,他们先把李苦禅的画给撕掉,然后命令父亲把那些油画都抬出来装在卡车上,勒令我们都上卡车,往体育场斗争会场开。卡车很颠,我和姐姐、弟弟抓着车帮站在那儿,而父亲就像一个囚犯一样,很可怜地蹲在卡车角落里,我看着父亲,他原来在我心中那威严而不可接近的形象,一下子崩溃了,而在那一刻,我突然对他油然而生一股温情,觉得他是个需要我来关心、来保护的父亲。

“文革”一开始,“敦煌”这个名词已经成为我们家痛苦和悲伤的根源。父亲满口的牙被全部打掉,造反派又说父亲在老房子下面藏了宝贝,于是家里也被掘地三尺。父亲后来脊椎受伤,不能站立,劳动时只能用两块老羊皮包住膝盖,两手撑地,跪着爬行。给他的任务是喂猪,猪饿了就吼叫,听到的人就要冲父亲吼。父亲于是一天到晚,从伙房到猪圈不停地来回爬,院里堆着煤,时间长了他浑身乌黑。日子久了,他乌黑的形象,成了当时敦煌研究院伙房后院景观的一部分。

即使在那个最冷酷的年代,父亲也曾感受过来自敦煌普通人民的爱的回馈。1968年的深秋,父亲被命令看守果园,他只能睡在一张绑在两棵树中间的寺院匾牌上。一天,他正在午睡,朦胧中看见眼前有个人跪在他面前,父亲一惊,翻身掉下匾牌,只见一个老农民两手捧着两个拳头大的西瓜说:“我从乡里走来,你是敦煌的恩人,虽然现在被打倒,但是我们老百姓忘不了你。”父亲含泪跪着接受了这个老农民在炎热的戈壁步行了30里带来的两个西瓜。

后来韩素音访华,向周总理提出要见父亲,父母因此被解放,他们那被破坏得一塌糊涂的住宅也得到突击修复和装饰得花花绿绿,以便接待外宾。1971年林彪事件后,周恩来下令保护了几个家庭,那段时间我陪着父亲在北京二里沟附近住,每天吃饭就和贺龙一家、傅抱石一家在一起。过了半年多,父亲又回到甘肃,1979年重新领导研究所。

1981年,邓小平到敦煌视察,他和父亲同岁,当他得知父亲当时仍处在不利的环境时说:“我们不缺这个所长,常书鸿是我们国家的国宝,请他到北京去吧。”1982年,根据邓小平的安排,父母被调到北京,任国家文物局副局长。

但父亲的心一直在敦煌。此后,他一直想找机会再为敦煌工作,但由于各种复杂的原因,这个最正当不过的要求始终没能实现。离开了敦煌就等于把他的生命之根拔掉了,父亲内心十分苦闷,给别人写信都称自己“客寓京华”。父亲在家中挂了好几个铃铛,微风一吹,叮叮当当,他就感觉自己又像是回到了敦煌,在莫高窟聆听大佛殿的风铃声。他无数次写过这样的话:“夜夜敦煌入梦来……”

1994年,我正在日本东京举办画展时,突然接到母亲的电话,告知父亲病重住进了医院,我匆匆赶回北京。90岁的父亲躺在病榻上,我俯身对父亲说:“爸爸,嘉煌去敦煌!”因为气管被切开,父亲已经不能讲话。他只是盯着我看,眼泪顺着眼角缓缓流下……

父亲去世的一瞬间,在场的人都哭了。那时我脑中突然闪现出莫高窟第158窟壁画上的情景:画上的释迦牟尼安详地长睡不起,围在他身边的弟子和国王们一个个悲痛欲绝。而一侧的菩萨们却非常安详,因为他们知道,释迦牟尼正在走向西方净土。这不是一个痛苦的离别。我觉得,在走向天国的父亲面前我也不应该痛苦,因为我分明感到我已经接过了父亲传给我的接力棒,只是在以后的12年中,我没有想到,这个接力棒是那么沉重,这条传承之路是那么漫长,9年后在母亲去世前,我对母亲说:嘉煌不会离开敦煌。

父亲去世后,骨灰安置在八宝山革命公墓。第二年,母亲和家人按照父亲生前“死了也要厮守敦煌”的遗愿,将其中部分骨灰埋在莫高窟旧居院内父亲种植的两棵梨树中间,他的墓碑正对着莫高窟大佛殿。墓碑上,刻着赵朴初送他的5个字“敦煌守护神”。这正是他的毕生写照。 常书鸿父亲常嘉煌敦煌博物馆艺术情缘美术张大千文化敦煌