最隐最秘的日本流散品

作者:吴琪

个人名义下的疯狂掘宝

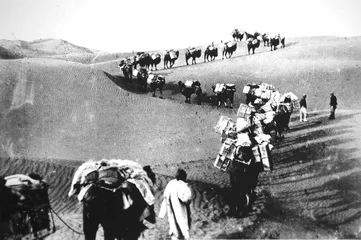

一个年轻佛教徒看似偶然地担负起考察各国宗教的任务,却成为日本历史上赫赫有名的探险贵族。1900年,当京都西本愿寺第21代宗主大谷光尊派长子前往伦敦时,这个名叫大谷光瑞的24岁年轻人内心充满学习佛典的期待。20世纪初正是欧美探险队在中国西北部探险盗掘的高潮,一批批探险成果大大刺激了大谷光瑞。特别是见到斯文·赫定、斯坦因、伯希和等人中亚探险的成果后,大谷光瑞决定利用回程途中前往探险,从而揭开了日本考察中国西北的序幕。

说到探险初衷,大谷光瑞曾在为《西域考古图谱》所作的序中称:“明治三十五年八月,予适在英国伦敦,将归故山,谓不如借此归途,遂予平素一端志愿,因决意亲自历访西域圣迹,而遣他人访新疆内地云。”

然而大谷探险队的目的不仅是考察佛教古迹,他们的足迹所至范围,以至于英国情报机关把大谷探险队的橘瑞超看作间谍。这场探险分三次进行,时间跨度12年。大谷光瑞本人称所窃取的文物“在时代上可上溯至六朝,在种类上也多种多样,颇为丰富”,“出土文物予以区分的话,有佛典、经籍、史料、西域文字的文书、绘画、雕塑、染织、刺绣、古钱、印本等”。

大谷光瑞的探险,正是日本明治维新之后,佛教界对欧美基督教的传播感到不安的产物。北京大学教授、敦煌学家荣新江分析,19世纪以来欧洲东方学界利用梵文、巴利文、藏文原典来研究佛教的成绩,对建立在汉文佛典基础之上的日本佛教的真理性,提出了有力挑战。在大谷光瑞身负使命的考察过程中,出版不久的梵文佛典《鲍威尔写本》、《亚洲高地科学考察报告(1890~1895年)》、斯坦因的《关于新疆考古学与地理学探险旅行的初步报告》等,也必然大大刺激了大谷光瑞的渴求。

荣新江提到,大谷探险队与欧美探险队最大不同是,它不是在某个国家或博物馆支持下进行,它是京都西本愿寺第22代宗主大谷光瑞的个人事业。大谷光瑞所在的西本愿寺是京都的佛教净土真宗寺庙,大谷光瑞不仅是年轻的继承人,也有相当政治背景,他的妻子筹子是贞明皇后的姐姐。赴敦煌吐鲁番等地的各国探险队中,只有日本的这一支探险队主要由佛教徒组成。他们在财政方面的基础则是近1000万日本信徒施舍的财物。

1902年8月,大谷光瑞率领随行人员渡边哲信、堀贤雄、本多惠隆等从伦敦出发,第一次探宝因他途中获悉父亲去世的消息,急忙回国。1908~1909年大谷光瑞派橘瑞超和野村荣三郎二人前往,主要发掘吐鲁番、楼兰、库车等地。在吐鲁番与楼兰有重大发现,著名的《李柏文书》就此显现。第三次探险分别在1910~1912、1911~1914年分两部分进行。1912年,王道士将自己私下藏匿的部分文物卖给了大谷探险队的橘瑞超和吉川小一郎。大谷探险队从中国挖掘的丰富宝藏,回国后一经展出,引起巨大轰动。

( 大谷探险队从新疆库车盗走的佛像壁画 )

( 大谷探险队从新疆库车盗走的佛像壁画 )

到了1914年5月,因财政松懈,僧侣贪污腐败,以及探险耗资巨大,使西本愿寺财政出现严重危机,大谷因此受到谴责与指控,被迫辞掉掌门和伯爵爵位,所谓“宏伟的探险计划”也中止了。后来他将从中国掠夺的文物资料运回日本神户,存放在花巨资在六甲山营造的伊斯兰风格别墅“二乐庄”,并委托大学教授为他整理、分类编目。

大谷收藏品的精华与现状

在攫取敦煌吐鲁番的各国探险队中,虽然日本与中国的文化认同最高,但是武汉大学敦煌学家陈国灿教授提到,日本大谷探险队的专业性最差,搜刮的卷子最为残破和散乱。大谷光瑞派出的橘瑞超等人不懂考古、不懂物品的文化价值,只是会讲汉语的年轻僧侣,为了寻找古代佛经,雇用当地维族老乡四处发掘。比较起斯坦因完善的挖掘纪录,日本盗宝者只是盲目地挖宝,出土时物品不编号,运回日本后也不会拼接。他们虽写有一些日记或旅行记,却没有关于出土文物的详细记录,给后人的整理研究增加了许多困难。

《斯坦因西域考古记》中也提到,大谷探险队除了挖掘古墓,割取壁画外,还采集植物标本,运走许多干尸木乃伊。斯坦因曾对橘瑞超把米兰彩绘泥塑佛像打碎表示极大不满。学者荣新江认为,“对于今天的研究者,大谷收藏品的流散是更大的悲剧,给研究工作增加了重重困难”。

( 陈国灿

)

( 陈国灿

)

三次大谷探险队的收集品曾主要存放在神户郊外大谷光瑞的别墅二乐庄,部分寄存在帝国京都博物馆(今为京都国立博物馆)。1914年大谷光瑞辞掉宗主职位,大谷收集品随之分散。大部分收集品在1915年至1916年运到旅顺,后寄存关东厅博物馆(今旅顺博物馆),1948年大谷光瑞去世后,在西本愿寺发现从大连运回的两个装有收集品的木箱,后捐赠龙谷大学图书馆。留在旅顺的部分大多仍保存在旅顺博物馆。其中敦煌写本600多件,于1954年调到中国国家图书馆保存。

在大谷探险队挖掘的上万文书里,陈国灿认为,社会文书比佛经的意义更为彰显。因为“佛经的抄本太多了,学佛者都要抄写经本,所以各朝各代留下的抄本很多。比如一部《妙法莲华经》,敦煌写卷里的抄本有几千种,但是内容都是这部经,而且有些抄本质量不高,也没有太多书法价值,仅是年代久远而已”。“比较而言,日本从吐鲁番挖掘的大量社会文书、官方私家档案,是当时唐代生活原貌的再现,在考古学、历史学、文书学上都大有价值。”

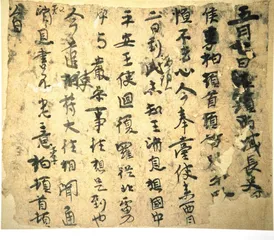

( 大谷探险队从新疆库 车盗走的佛像泥塑 )

大谷探险队在主要盗窃点之一的是楼兰遗址,发掘了大量文书,其中最为著名的是“李柏文书”。它是前凉简牍资料中最为集中、内涵最为丰富的文书资料,现藏日本龙谷大学。李柏是西晋末年前凉时期的西域长史,于公元328年到达罗布泊地区。“李柏文书”即李柏当时写给焉耆国王等的信函,其中两封是完整的,还有39片残片。陈国灿说:“这充分说明在西晋末年,当时的中央政府对新疆地区有着强有力的统治。”大谷探险队在新疆库车挖掘了库车遗址的文书断片,充分展现了唐代在库车地区搞屯田的官府文书,现藏龙谷大学图书馆。

大谷探险队的第三次发掘历时最长,在他们挖掘了20多座墓葬中,好几座有大批量的唐代官府文书,充分反映了唐代户籍制度、均田制、给田、还田、欠田的文书等。在吐鲁番的吐裕沟佛教寺庙遗址里,大谷探险队还发掘了《诸佛要集经》,这也成为西域发现的最早有纪年的佛经写本。这些文物分散于旅顺博物馆、韩国中央国立博物馆、日本东京国立博物馆以及龙谷大学等处。

而墓葬里边发现的另一大“宝贝”是唐代官员李慈艺的“告身”。陈国灿说,一般墓葬里边发现的多是文书的抄写件,但李慈艺的“告身”是原件,“它是唐长安朝廷直接下发到西州的官员任命书,在凡是记载年月日、官员职位等重要地方,全部密密麻麻地盖满了朝廷的红印,使得其他人无法篡改这个文书,非常珍贵。这个原件最后出现在大谷光瑞的家里,后来也流散了”。

敦煌藏品流入日本的民间渠道

与其他国家少有敦煌藏品的民间收藏不同,日本人直接从中国购买的交易活动最多。陈国灿说,“敦煌的价值一旦被发现,日本人即刻花大价钱在北京、天津、上海等地大肆收购。由于这些交易在当时是为中国人所不耻的,所以基本是私下隐秘的交易”。相比于大谷探险队的散乱和非专业,日本民间收藏的卷子“比较完整,都是经过挑选的”。这是因为民间的买卖中,行家对卷子有基本的甄别工作,“基本是佛经写本,少数也收藏了社会文书”。

日本民间的敦煌吐鲁番收集品,主要来自中国当时的几大收藏家。清末民初北京的大收藏家李盛铎,既是清政府的文化官员,本人也是大学问家。据考察过李盛铎旧藏的荣新江介绍,民国以后,社会已经公认李盛铎藏卷是最好的敦煌文献。但1935年12月《中央时事周报》上突然刊登消息说,李氏藏卷被其子女以8万大洋的价格卖到了日本。此后,这批敦煌卷子销声匿迹。最近世人才知,1935年李氏藏卷为一日本企业家购得,交给时任京都大学校长的羽田亨研究。“二战”后期,为躲避空袭,这些敦煌文献被运到兵库县多纪郡大山村西尾新平宅第的地窖中秘藏,战后又被运回了这个企业家自己企业附属的研究机关中存放至今。

李盛铎的旧藏也是存在伪本最多的,荣新江曾详细考察过有关李盛铎藏卷的记载,认为有几点事实可以明确:第一,李盛铎曾从刚刚自甘肃押解入京的敦煌写经中取其精华,李氏本人是有名的藏书家,善于检选,因此所取敦煌写卷中不乏精品。第二,李氏去世前,为还债务,已将家藏最好的写本整批售出,这批写本迄今似未分散。第三,李氏死后,其藏书印落入书商之手,一些书商把真印印在假卷子上,借李氏名声以求高价。第四,由于李家藏有真品广为人知,而其出售写本一事又曾在报纸上广为宣传,所以最易为伪造赝品者钻空子。

荣新江提到,敦煌写本的真伪鉴别是十分复杂的问题,写经本身、题记和收藏印是三个应当分别考虑的因素,有的三者全是真的;有的写经是真,而题记、印章是假;有的印章是真,而写经是假;有的三者全是伪造。

上海的收藏家顾鳌的藏品,是日本民间收藏家的另一重要来源。顾鳌原是一个清末官员,后支持过袁世凯复辟,袁世凯倒台后为了避难,长年生活在上海租界,经济上比较拮据,从上世纪30年代开始陆续变卖收藏。1936年日本举办泛太平洋博览会,顾氏将这些文书托人带到日本求售,不久被书画家张石园收藏。

蒲昌府是唐代吐鲁番东面的一个军府,它的100多件官府文书被发现。陈国灿说,“这些资料太珍贵了,中国现存的主要是明清档案,明代以前的几乎没有。虽然吐鲁番提供的只是地方文书,但它让后人了解了整个唐代军府的运作、官员配置、边防轮流等制度,反映得非常充分。这些文书不是为了给后人看而编写的,它们是当时最原始的文书原貌,非常真实”。蒲昌府文书如今收藏在日本奈良的宁乐美术馆。陈国灿走访宁乐美术馆时,曾向馆主打听这批文书来源。“馆主说,是他父亲1937年到1938年间,通过古董商从中国买来的。”

在所有敦煌物品流散的国家里,日本的私人收藏是最多最杂的,且多是佛经写本。陈国灿估计,敦煌吐鲁番文书在日本的民间收藏有二三十家,“有的藏着三五卷、有的几十卷,规模大小不一”。陈国灿认为,这种民间收购,源于日本收藏家对佛教的景仰,“也与中国有共同的文化认同,他们更多是文化价值上的收藏,不会再倒手卖出去”。京都的藤井有邻馆收藏甚丰,有一部分是何彦升的藏品,“听说最近因为资金短缺,有些维持不下去了,有想卖的意思”。日本的大财团也看中自己的文化投入,建立自己的文库艺术馆,有些也藏有敦煌吐鲁番藏品。

奈良的天理大学图书馆是另一个敦煌藏品集中的地方。虽然它1930年才正式成立,但随着天理教在日本国内和海外的发展,天理图书馆所藏图书已达150余万册。而“二战”后,一些图书馆和收藏家纷纷抛出一些敦煌吐鲁番藏卷,天理图书馆却大力收集。其中,从香港收藏家手中购买的张大千旧藏品相对集中入藏该馆。张大千离开大陆去香港时随身带了一些敦煌旧藏,后来他经济拮据时,曾卖了一部分给香港收藏家。天理大学在上世纪50年代获知消息后,以高价买了过去。

对于日本学界“敦煌在中国,敦煌学却在日本”的说法,陈国灿说,那是后人的一种误解。日本学者研究敦煌比中国起步早,很多研究机构对中国学者也相对友好,两国敦煌学交流频繁。日本学者早在“二战”前对敦煌吐鲁番文书进行基础性的研究,分析不同文本的性质。“二战”后,日本的敦煌学研究出现了一个小高潮,“各种大部头的学术专著出来了,包括对唐代户籍制度、赋税制度、契约关系等等”。代表作有仁井田升的《中国法制史研究》、西村元佑的《中国经济史研究》等等。

但是到了上世纪80年代,日本的敦煌学研究开始走下坡路,“老一辈学者逐渐离去,日本学者研究的文本也只有那些。而中国解放后出土了大批量的吐鲁番文书,专家们在北京整理了多年,最后整理出来的1.8万多件文书,专业规范,也挺让日本学者吃惊的”。陈国灿说,客观比较,中国的敦煌学研究比英、法、日等国都晚,但是“从上世纪80年代开始,情况改变了”。今年73岁的陈国灿说,他一直在提出中国要在敦煌吐鲁番文书的研究领域“打翻身仗”,如今无论佛经还是文书方面,中国老中青三代学者的构架已经建立,“最终要在国际敦煌学研究领域执牛耳”。

(本文部分图片选自《风雨敦煌话沧桑》和《丝绸之路与石窟艺术》) 文物吐鲁番日本流散文化文书荣新江大谷大学