迪拜:奢侈品化的新兴艺术市场

作者:曾焱

( 博览会前夕,忙于 布展的工作人员 )

艺术博览会主会场放在迪拜西北边的Madinat Jumeirah。这片地区是旅游者的天堂,走两步就面朝大海晒太阳,露天餐馆、酒吧的豪华劲头让欧美人都不好意思,那家地球人都知道的超七星酒店Burj Al-Arab就在会场对面矗立着。坐辆出租车往老城区去,一路觉得到了上海浦东或者北京CBD,道路两旁建筑工地和高楼大厦混搭,出租车司机指着一幢正盖的楼,用难懂的英语告诉我们:“这是世界上最高的Tower。”语气很骄傲。迪拜很喜欢“最”,他们有世界上最豪华的酒店,最大的奢侈品购物中心,花费最高的室内滑雪场,现在他们又准备成为亚洲最大、全球第三的艺术中心。在迪拜第一夫人的促成下,首届海湾艺术博览会顺利招来了全球顶尖的画廊、当红艺术家和在市场上最活跃的当代艺术经纪人、策展人。

为什么是迪拜?

“未来3年,迪拜将成为继纽约和伦敦之外全球最重要的艺术市场。”在首届海湾艺术博览会上,这句话被不断重复。博览会组织的“全球艺术论坛”上,一些国际知名的艺术经纪人在发言中提到,迪拜艺术品市场的潜力来自它高度国际化所集中的全球性财富,优越税收政策吸引国际大企业落户迪拜,除了印度富有人口,俄罗斯富豪也把这里视为伦敦之外的第二个理想栖居地。这些都是艺术品市场的重要买方资源。看看这两年迪拜用钱打造的重要艺术事件:

先是古董艺术博览会(International Art & An-tique Expo),2005年筹办,2006年4月19日到21日成功举行了第二届,41家来自美国、英国、土耳其、希腊、印度尼西亚等地的古董商行前来交易,规模暂时比不上巴黎的古董艺术博览会,但交易额已经不逊色了。

随后的2006年5月24日,全球两大拍卖巨头之一的克里斯蒂在这里举行了第一场现代及当代艺术专拍,87%的成交率、850万美元总成交额证明他们对中东市场预判准确。这是中东地区的第一场国际性艺术品拍卖会,128件拍品以来自伊朗、印度以及其他中东国家的现、当代艺术品为主体,也包括部分欧洲艺术家的作品。很明显,中东和南亚艺术市场的合流使迪拜具备了成为亚洲艺术交易中心的潜力:整场前10名拍品中有9件是印度艺术家的作品,苏扎等人都是目前在纽约、伦敦艺术市场活跃的人物,布鲁塔的作品《数字》以91万美元创下全场最高成交价,这和2006年3月中国画家张晓刚轰动纽约苏富比亚洲当代艺术专场的纪录97.92万美元差距已经很小。唯一进入前10名的非印度艺术家是埃及人莫斯塔夫,他的《大洋交汇处》售了28万美元。根据佳士得公布的市场调查数据,那次去迪拜的买家里面中东收藏家约占53%,其余有23%的欧洲人,11%的美国人,11%来自亚洲其他地区。佳士得计划每年至少在迪拜举办一次拍卖会,也有可能增加到两三场。

( 印度艺术家的作品 )

( 印度艺术家的作品 )

苏富比拓展中东市场虽然比老对手克里斯蒂慢了一拍,但今年的首届海湾艺术博览会给了他们扳回一城的机会。苏富比艺术学院包揽了这届博览会的全部教育培训项目,调动了他们最有影响力的中东、远东和南亚艺术方面的资深专家前来讲解和分析全球新兴的当代艺术市场。还有古根海姆基金会,已经决定在阿布扎比海滩外的小岛上建古根海姆艺术馆。古根海姆基金会的主席托马斯·凯伦斯(Thomas Krens)透露该馆2011年完工,将是全球分馆中规模最大的一个。论坛期间也听闻有艺术家和策展人议论古根海姆的建馆计划空中楼阁,没有考虑迪拜本身稀薄的文化氛围,但财富聚集所辐射的能量有时候是难以判断的。那么多人愿意花费千金飞到迪拜享受全球最大的室内滑雪场,到全球最大的购物Mall采购名牌,全球最大的古根海姆何愁找不到它的观众?正如3月9日埃及知名艺术杂志的编辑哈桑·卡恩在论坛发言中所说,艺术和金钱已经连筋带脉,历来如此,毫无新意。卡恩认为,眼下旅游文化掌控各个领域,以欧美各大博物馆为例,其主体观众便是旅游者,所以不妨寄希望于迪拜这种新的艺术市场或者某些新博物馆出现,能够帮助新生代艺术家及其作品在某个地区传播。迪拜显然借力全球旅游文化的潮流而横空出世。在Madinat Jumeirah一带,聚集了二十四五个当代艺术画廊,有点像北京“798”的奢侈版本。

谁有实力成为亚洲当代艺术中心?

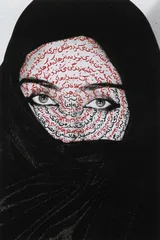

( 伊朗女艺术家西丽·娜沙特的摄影作品 《我是它的秘密》 )

( 伊朗女艺术家西丽·娜沙特的摄影作品 《我是它的秘密》 )

3天“全球艺术论坛”分为3个主题讨论:“艺术家和作品”,“未来10年的中东当代艺术”,“城市和文化”。听一位比利时同行介绍说论坛来了不少大腕,主持论坛的玛利亚·方德斯(Maria Finders)是欧洲资深策展人,艺术家里像“为猪文身”的比利时艺术家威姆·德尔沃伊(Wim Delvoye)、埃及女艺术家巴拉迪(Lara Baladi)都是近年在国际上走红的人物。从他们在台上的对话,还是能够感受到中国当代艺术产生的影响力:德尔沃伊提到他2005年在北京郊区建立全球第一个“艺术农场”的经历,近3年在巴黎受到当代艺术界瞩目的阿拉伯裔法国艺术家阿提亚(Kader Attia)则表示阿拉伯艺术将和中国、印度的当代艺术一样,在全球变得越来越重要。在讨论“未来10年的中东当代艺术”话题时,多数艺术经纪人、画廊经营者认同全球新兴的几个当代艺术中心将是:中国、印度、俄罗斯、中东,加上拉丁美洲。如果将俄罗斯计入远东部分,亚洲当代艺术将是未来几年的中心所在。

那么谁又是亚洲的老大?日本和韩国已经过了他们的黄金时期。当北京和上海希望把全球注意力拉向中国时,印度新德里、孟买不甘心,现在迪拜利用它的财力又打出了“中东当代艺术”这张牌。这张牌确实具备了成为焦点的几大元素:政治、宗教、经济、文化,无不吸引人。采访这次博览会的总监约翰·马丁(John Matin)先生时,问到北京、上海是否具备成为亚洲艺术中心的条件,他回答得礼貌而含混。同行的北京“长征空间”主任、著名艺术经纪人卢杰先生补充了他的看法,马丁听后称是。卢杰认为北京、上海作为国际化的艺术品市场存在致命缺陷,即缺少辐射能力,以博览会为例,国外艺术商人来了只买中国艺术家作品,中国画商更是只认得中国艺术家作品,东亚、南亚、中东的当代艺术在中国根本没有市场认知度,“对于中国之外的当代艺术,北京、上海几乎是零认同,离真正的国际化相去太远,所以在这点上无法和印度孟买、阿联酋的迪拜比”。不过卢杰也表示,迪拜作为人为搭建的奢侈的交易平台可以吸引艺术商人,成为未来中心市场,文化土壤的缺失却让它难以成为纽约、伦敦那样激发艺术家创造力的中心,而北京在这方面是有优势的。

( 首届海湾艺术博览会展厅一角 )

( 首届海湾艺术博览会展厅一角 )

专访DIFC海湾艺术博览会

总监约翰·马丁

( 首届海湾艺术博览会上AIDAN画廊展出的 尼古拉·奥维契尼科夫画作《价值转换》

)

( 首届海湾艺术博览会上AIDAN画廊展出的 尼古拉·奥维契尼科夫画作《价值转换》

)

三联生活周刊:这几天不断有人提到迪拜将成为亚洲甚至全球的艺术市场中心。怎么定义这个“中心”?是指交易平台,还是艺术家的创作环境?

马丁:文化含量目前在迪拜还是很小,但未来是大的,好的市场环境一定会带来好的艺术环境。这里的艺术家和画廊反应敏捷,比我们想象的更快。迪拜巨大的前景现在还无法断言。

( 首届海湾艺术博览会展厅一角 )

( 首届海湾艺术博览会展厅一角 )

三联生活周刊:在你印象中,亚洲目前形成了纽约、伦敦那样的艺术中心吗?

马丁:我认为印度孟买是一个,迪拜也将是。迪拜有非常好的地理位置,和俄罗斯、印度、中东、东南亚都能便利交流,是全球这几个新兴艺术市场的理想中枢。另外迪拜本身已经具备的高度国际化对它成为艺术中心非常重要,金融、商业、旅游正让这里成为全球最具经济活力的地区之一。

三联生活周刊:作为总监,你如何让海湾艺术博览会和全球其他几个老牌的博览会区分,不至于被湮没?

马丁:举办时间上尽量不撞车,定位也有区别。比如迈阿密和巴塞尔,这两大博览会以展示西方艺术作品为主,而我们策展是比较均衡的,虽然不像威尼斯双年展那样给每个国家分配展厅,但全球当代艺术的各种风格尽可能并现,比如我们对于中东当代艺术宗教特点的呈现。

三联生活周刊:在伦敦开画廊十几年,你和同行对亚洲当代艺术有什么评价,比如这几年在拍卖市场上价格不断上升的中国和印度艺术家的作品。

马丁:有些艺术家,出生和地域对于他的创作非常重要,而有些不是这样,他的创作是国际化的。我们通常关注艺术家的作品,而忽略他来自什么地域。中国、印度的当代艺术家里,有些人是地域化的,也有人相当国际化,创作风格和全球艺术的发展趋势并无差异。我的画廊不为中国艺术付费,而是为好的艺术付费。

三联生活周刊:北京、上海也有成为亚洲艺术中心的愿望,和迪拜相比有竞争力吗?

马丁:在中国,艺术博览会的结构相对集中,70%~80%是中国画廊出售中国艺术家的作品。迪拜不同,它的市场可以兼顾整个中东和南亚地区。 当代艺术艺术