给绿色电子贴个标签

作者:黄燕2007年3月1日,颁布一年的《电子信息产品污染控制管理办法》(以下简称《管理办法》)终于进入实施阶段。作为中国第一个绿色电子法令,《管理办法》规定除了白色家电,包括电脑、手机、数码相机、打印机等十类电子产品必须在说明书中标注所含有毒有害物质,同时推行环保标识,达到限量要求才能加贴绿色e字标志,不达标产品则采用橙色数字标志说明环保使用期限。随着3月1日后出厂产品进入流通渠道,带有环保标志的电子产品将逐步占领国内市场,对库存产品则不做要求。

绿色电子其实并不新鲜,2006年7月欧盟开始实施RoHS指令,规定电子产品中铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的最大含量为0.1%,镉为0.01%,不达标就无法进入欧盟市场销售。《管理办法》在指标上照搬了欧盟标准而被称为“中国版RoHS”。首先不得不挤进绿色行列的是国内出口企业,由此带火了一批检测机构,大牌厂商更是纷纷打出“通过RoHS认证”拉拢乐活族。执行“中国版RoHS”对达到欧盟标准的企业来说就是再加贴一个标志,摩托罗拉、联想等公司已经提前完成贴标,中小企业则要面临采用替代物质、改进生产工艺带来的成本上升,有厂商估计最高增幅在10%左右。不过价格并不能阻挡乐活族选择绿色电子,这也是决策层启动环保标识的动机之一,“增强大众的环保意识,支持绿色电子产品的消费者越多,就越可能促使其他厂家改进技术,进入绿色行列”。

绿色电子其实并不新鲜,2006年7月欧盟开始实施RoHS指令,规定电子产品中铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的最大含量为0.1%,镉为0.01%,不达标就无法进入欧盟市场销售。《管理办法》在指标上照搬了欧盟标准而被称为“中国版RoHS”。首先不得不挤进绿色行列的是国内出口企业,由此带火了一批检测机构,大牌厂商更是纷纷打出“通过RoHS认证”拉拢乐活族。执行“中国版RoHS”对达到欧盟标准的企业来说就是再加贴一个标志,摩托罗拉、联想等公司已经提前完成贴标,中小企业则要面临采用替代物质、改进生产工艺带来的成本上升,有厂商估计最高增幅在10%左右。不过价格并不能阻挡乐活族选择绿色电子,这也是决策层启动环保标识的动机之一,“增强大众的环保意识,支持绿色电子产品的消费者越多,就越可能促使其他厂家改进技术,进入绿色行列”。

当中国开始为绿色电子贴标签时,电子垃圾已经成为让全世界头疼的问题,美国、日本都已为此立法,韩国也正在制定中。几年换一台电脑,18个月换一部手机,消费电子疯狂升级的副产品是无数扔到角落的旧手机、MP3和老旧电脑。有统计表明这类新型污染源已经占到全球固体垃圾的5%,并且以每年10%的速度增长。戴尔、惠普等厂商推出的回收计划在这个数字面前显得杯水车薪,有些回收服务还需要消费者付费,绿色和平组织认为这违背了生产者负责制,回收的经济成本应全部由制造商承担。甚至回收过程本身可能就是二次污染,环保法律宽泛的发展中国家成了电子垃圾集中营,在中国最出名的是广东贵屿,从上世纪90年代开始当地人就开始手工拆解电子垃圾,最原始的处理方法严重污染了空气、土壤和水源,同样的垃圾村还在增加,最近曝光的一个据说离北京中关村只有3公里。

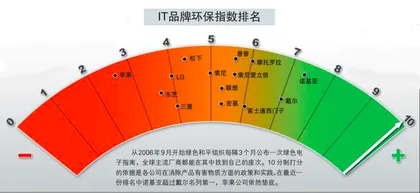

绿色和平组织一贯情绪激进,表现之一是要求厂商停止使用全部有毒物质,而不只是官方规定的6种,联想和宏基承诺停用聚氯乙烯和所有溴化阻燃剂,马上在环保指数排名中由垫底闯进前10,摩托罗拉则依靠推出不含溴化阻燃剂产品和回收计划得分从1.7直线上升到6。近年来绿色和平的关注焦点除了电子垃圾回收还有生产过程中的环境污染,“电子业应该有特定的排污标准,只有整个产业周期得到监督的时候,才能将对环境的危害降到最低点”。如果用这个标准衡量,中国版RoHS远非一步到位。“在《管理办法》中对生产环节和回收都没有限制,不过这仍然是一大进步,此前中国从来没有相关法律出台。”绿色和平组织项目主任陈宇辉告诉记者。信息产业部电子信息产品污染防治标准工作组秘书长邢卫兵对此的解释则是:“执行有过程,需要分步走。”

三联生活周刊:为什么《管理办法》要求明示有害物质含量,但并没有像欧盟RoHS那样强制达到限量标准?中国禁用有害物质是否存在时间表?

邢卫兵:确实,《管理办法》给出了限量标准,但在实施上分两步走,目前首先要求企业自我披露,第二步会对进入《电子信息产品污染控制重点管理目录》的产品实施强制认证,这些产品必须达标才能销售。由于中国企业在环保方面起步晚,技术水平和国外相比还有差距,需要一个缓冲期逐步实现达标。重点管理目录正在制定中,由于各行业情况不同,只有替代技术比较成熟的产品才会被列入目录,很难说何时能全部完成。

三联生活周刊:怎样保证企业自我披露的信息准确?有哪些相关检测机构的数据做支撑?

三联生活周刊:怎样保证企业自我披露的信息准确?有哪些相关检测机构的数据做支撑?

邢卫兵:目前有害物质的信息披露内容由企业自己填写,是否由第三方机构进行检测完全出于企业自愿。我估计可能有公司主动为绿标产品做检测,因为绿标意味着提前达到限量要求,检测报告会增强可信度。欧盟采取了企业自我声明和政府抽查结合的形式,我们也在考虑参照这种做法。对于橙标产品的环保使用期限,我们正在制定各类产品使用通则作为企业标注时的参考。

三联生活周刊:“中国版RoHS”怎样确保执行力度?

邢卫兵:信息产业部并没有执法资格,只能由工商、质检、环保等部门在各自的职责范围内依法予以处罚,具体力度如何现在不好估算。据我了解确实有企业更关心罚款额度,已经有人在计算违法成本,可见国内一些企业的环保意识还需要提高。其实国外实施环保指令也是一种贸易壁垒,尽早适应绿色电子趋势,对中国企业走出国门也有好处。

三联生活周刊:我们注意到中国绿色法令对电子产品生产和回收过程中的污染没有限制,其实目前这两方面问题也很突出,今后会不会补充相关内容?

邢卫兵:回收方面,《电子废弃物污染环境防治管理办法》、《废旧家电及电子产品回收处理管理条例》两部法律已经酝酿了几年,目前还在制定中。这次实施的《管理办法》对生产环节的污染问题没有强制要求,只是倡导企业尽可能采用环保材料和工艺,下一步将会出台清洁生产工艺规定以及无铅焊料标准,这是《管理办法》后续标准的重要内容。■