两个“在路上”故事

作者:三联生活周刊文 / 于萍

( 谷岳在新西兰 )

( 谷岳在新西兰 )

冯唐:择一城而终老

27岁之前,冯唐没出过北京,第一次坐飞机,就飞到了旧金山。之后6年,他的身份分裂成两条线:第一条是从协和医院的妇科大夫变成了咨询公司的高层,定居香港,常飞京沪和美国,飞国航,积累了几十万公里里程,回北京都要住酒店。另一条线是作家冯唐,写了小说《欢喜》、《万物生长》、《18岁给我一个姑娘》、《北京 北京》。

学了8年医突然就飞美国学管理了,说起来简单,觉得没意思。可第一次解剖大脑标本,冯唐坐在解剖台前,被福尔马林浸泡得如皮球般僵硬的人类大脑摆在面前,伸手可及。管理实验室的老大爷说,这些尸体标本都是解放初期留下来的,现在收集不容易了,还有几个是饿死的,标本非常干净。什么是人?一个干净的标本就解释了,这样的答案不令他满意。学管理也不过是长辈的一句提示,就美国深造了,就进大公司了。大公司是做战略规划的。按着这个思路,上进青年冯唐几年里就当了副总裁,作家冯唐是不是也可以这样规划?但他拒绝这种规划,精神上的东西他定不了目标,看不到终点,也排斥主流。他写过,如果文学是锅浓汤,“尽管我只是一只渺小的苍蝇,我要怀着对未知的敬畏和期待,飞进那锅浓汤,试着坏了它”。

《在路上》是到美国第一年读的,第一个作用是,工具书。原来小说可以这么写,讲述什么没有讲述本身重要,虽然拉拉杂杂,但贯穿始终有一股“元气”,虽然凯鲁亚克写小说时嗑了药,High着,但这股“元气”如同自发,就像是个好体力的运动员,小说翻到最后一页就听他气喘吁吁地说:标枪扔干净了,铁饼也扔干净了,铅球也扔干净了。我喝口水,马上就回来。这股“元气”传染给了冯唐,他一坐在桌子前就变成了个文字炼丹巫师,出炉的仙丹都是诸如“我亲吻她,天空会划过一道闪电;我们拥抱,大地就会裂开;我们就地野合,生出来就是孔子”这样具喷射感的文字。对《在路上》形式感的震撼也触及了心灵,冯唐想起五六岁时站在大杂院门口,里面住着自己家人,院子里是唧唧喳喳说闲话的邻居,他不停问自己:“难道这就是世界的全部吗?”“在路上”的样子他曾照样儿模仿过,开着破车,在美国高速公路上跑上几千公里,但“在路上”的精神此刻被重新唤起,他想起“惊蛰”这个词,感受到“我要跑”的渴望,那种对生活的疏离感和疑惑,精神上的自由与独立。

管理咨询师冯唐一直在脱离北京,他好像“在路上”,但又不是,他是个不反社会,积极上进,穿西装记得打领带戴袖扣的社会中坚。作家冯唐却始终在小说里游离,挂念北京,把它当成精神旅行的庇护地。他肯定没“垮掉”,他更像是菲茨杰拉德,长着观察的眼,握着记录的笔,是个有钱有闲的卧底。他曾写过一篇随笔,大意是说写字的人不能生活在社会底层,否则容易肉体悲愤、仇恨社会,不容易体会无声处的惊雷,看不到心房角落里一盏鬼火忽明忽暗;不能生活在涛头风口,这种状态,不容易体会布衣暖、菜根香、诗书滋味暖心房。最好的状态是像他这样,在边缘,双重人格。他老了想回北京,找个四合院住下,结束社会中坚冯唐的“在路上”状态,继续作家冯唐的精神之旅。到时候他躺四合院的长椅上,想着曾经见识过的风景,可心里还是那个疑问:“难道这就是世界的全部吗?”

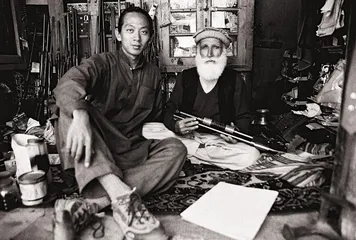

( 2005年10月,在巴勒斯坦奇特拉尔小镇,谷岳和一老者合影

)

( 2005年10月,在巴勒斯坦奇特拉尔小镇,谷岳和一老者合影

)

谷岳:终点北京

2003年,美籍华裔青年谷岳(Kyle Johnson)辞了工作,卖掉几乎所有家当,从西雅图出发开始旅行。带着一个背包、三台相机和一张单程机票,试图离开喧嚣和既定的生活,寻找生命中的真实和美丽。他花了两年零一星期,走了18个国家,最终回到出生地——北京。

( 冯唐

)

( 冯唐

)

这次旅行前,谷岳已经有过两次让他上瘾的长途旅行。一次是18岁时类似“成人礼”的欧洲行,一呆就是6个月。另一次是从北京到西藏,他在西藏呆了两个月。西藏之行他读了《在路上》,没能看完,但对搭车一幕始终不忘。凯鲁亚克描述了他生平最精彩的搭车旅行,一辆卡车,后面平板上趴着六七个小伙子,司机是两个金发年轻农民,路上见谁都乐意带上。“我们要去洛杉矶!”这群小伙子嚷嚷着。“你们去那儿干吗?”“我们也不知道,管他呢。”后来的环球旅行,谷岳经历了生平最挣扎的搭车旅行。第一站新西兰,为了省钱他决定搭顺风车,可即使对着飞驰而过的汽车伸出大拇指这么简单的动作,他也做不出来,这是个祈求的动作,需要极大的谦卑,他觉得自己太低声下气。后来做了个大牌子,也依然难以将它伸出去,尝试、放弃、放弃、尝试,一个40开外的女士主动搭载了他,之后他对新西兰民族甚至整个世界,充满了信心。这是真正踏上旅途的人才能体会的挣扎与欣喜,整天在房间旅行的人无福享用。

谷岳大学毕业,在西雅图的通用汽车公司工作,在美国小学上到大学,大公司可能是人生段落的一个中止点。听上去就像头脑一热,谷岳服从自由召唤,辞职上路。刚离开公司的几日,总会惯性地想着工作,真正到达新西兰,他躺在奥克兰的一个海边栈桥,看着蓝天,云特别近,突然意识到,已经是在路上。

在老挝万荣,谷岳曾遇到一个浅褐色眼睛的美丽女孩Noa。他们参加一个小派对,聊到很晚,送她回旅馆时他们在布满大坑的街上慢慢走,谷岳觉得胃里像打了个结,手掌全是汗,停到旅馆门口台阶前时心跳飞快,满脑子搜索勇气,但一瞬间勇气好像又蒸发掉了,他们还在交谈,说的什么却全记不得。看着Noa的眼睛,谷岳突然弯腰,吻了她的嘴唇。他移开一点点,Noa说“真没想到”,然后笑了。他们在芭那度过了两天,之后在去印度前,谷岳在一条浅河边向她告别,他们最后一次亲吻,她站在河岸上,朝着站在河中狭长独木舟上的他挥手。

他听完一个日本人骑车环美一周,加拿大泛舟抵达北极的传奇,一边感慨他的勇敢一边想知道他是不是还记得旅行的目的地。在青年旅社,一个花白头发的单身汉在一群年轻人中显得格外孤独,他一辈子都漂泊四方,居无定所,更换工作、友伴和性。这种感觉在印度时格外明显,钱所剩无几,新鲜感渐渐消退,原本几个月的旅行打算已经拖延到1年零8个月,谷岳真害怕自己又头脑一热,就在此度过余生。他打算前往终点,北京。

从巴基斯坦越过边境,他从新疆吐鲁番坐了42小时火车到达北京西站。身上还有800多美元,一个老大哥的训诫:千万不要一文不名地结束旅行,生活总要重新启动。选择北京是潜意识的,这是他的出生地。他也不认为自己是嬉皮士或“垮掉的一代”当代版,他自认为是主流青年,他的继父是美国60年代的嬉皮士遗老,而嬉皮士的后代大都积极上进。他暂时留在了北京,但再也不想穿上西装,旅行让他沾染了文艺气,打算搞电影。他不会呆着不动,虽然没想好,但一直在谋划下一次出行。生活也许像一个大病房,大多数人都甘心呆在里面,懒于更换病床。谷岳可能没有走出病房的大门,但他将病床从靠暖气片的地方更换到了靠窗的位置。

火车离北京越来越近,谷岳却出乎意料的平静,这是憧憬了很久的时刻,但脑子里空空的,什么也没有。他走下站台,没人知道他是谁,没人知道他都干了什么,他背着一个又旧又脏的背囊,穿着一双更旧更脏的鞋子。 故事冯唐谷岳旅行路上两个旅行经历