土司制度与康巴文明

作者:蔡伟

赵宏的老家就在距离丹巴县城不远革什扎河畔的革什扎乡,过去的革什扎土司官寨所在地。纵贯川西云南的横断山脉山高谷深,是地球上相对海拔最高、地形最为复杂的地区,无数条从青藏高原发源的河流切割深谷,形成一条条南北和东西走向的大峡谷。然而从卫星地图上看,横断山区东部的丹巴山地却呈现出规则的梅花状,被地质专家称之为旋钮构造。从塔公草原翻越雅拉神山往东,沿号称“天然盆景”的牦牛河谷而下,一到丹巴县城就发现它的不一般。小小县城虽然只有一条临河街道,但弹丸之地丹巴却有5条波涛汹涌的河流从5个方向在丹巴县城附近会合。来时在塔公草原八美镇曾路过号称“莲花宝地”的惠原寺,丹巴地形绝对是比惠原寺完美得多的“旋钮莲花”,而深藏在这片莲花中的丹巴峡谷自古号称美人谷,这里出漂亮女人,也是土司众多的地方之一。

赵宏说,他祖上其实并不在四川康区,而是来自甘肃文县的汉人。乾隆平定大小金川时,从全国各地召集很多兵马,他的祖辈就从文县到大金川,几代后遭大旱,不得已逃难并定居丹巴。改变他们家生活的引子是红军。“1935年,红四方面军两过草地,在丹巴一带活动了一年。”赵宏说,“红军经过时候,我外祖父就把在县城的房子给了农民,把粮食和钱给了红军,参加红四方面军当了司务长。”如今从革什扎河溯流而上,一条烂泥塘一样的乡村公路延伸到党岭山脉,山对面就是道孚县。当地人对记者说,党岭的风光极其秀美,和九寨沟各有千秋。但仅60公里乡路,汽车最少要在烂泥塘一样的路上“漂移”3小时。这种路况动摇了司机的决心,就像当年的党岭山一样,再次改变了赵宏外祖父的生活轨迹。他随红四方面军在翻越党岭山前往道孚时候生病,没能翻过去,只能在当地安家。赵宏说,当时国民党清剿红军留守人员,幸好党岭下革什扎河谷内的革什扎土司收留了外祖父。

历史上的阿坝藏区共有72名土司,其中以嘉绒藏区的18家最为著名。但这18家中有8家并不在现在阿坝州境内,其中有3家就在甘孜州的丹巴县,分别是巴底、巴旺和革什扎土司。赵宏外祖父因为读过书,会写汉字,就在革什扎土司手下当了师爷。这种相当于土司文书的官在土司官寨中也具相当的地位,不过赵宏说外祖父还有另一个“特长”,那就是炒菜。“那时候土司还不会吃汉菜,主食要么是糌粑,要么就是火烧子馒头。”赵宏说,这种土话称为“火烧子馒头”的主食在嘉绒康区很普遍,就是用没有发过的面粉捏成团,然后放在灶灰中烘烤。记者在巴底土司官寨边上的尼玛次仁家看到了这种食品,你可以想象,当时的土司吃上汉式饭菜还是一件比较新鲜的事情。

“我们家是汉族,但是和藏族的生活大同小异。”赵宏说,那时候生活很简单,最多一两个菜,一周能吃一次肉,还是腊肉,对于普通百姓就是很好的生活了。赵宏记忆中的土司家庭生活如果和今天相比也很简单:“我印象最深刻的是他们家,顿顿都有‘香猪腿’,就是本地一种腊肉。酥油茶也天天都有,相比之下,老百姓一般都是喝清茶。”

儿时赵宏可以说是在革什扎巴登土司的官寨内玩大的。上世纪50年代初期,丹巴县还没有进行土地改革,土司们仍在行使千百年来至高无上的权力。那时巴登土司很年轻,只有二十七八岁,妻子是阿坝州黑水县土司的长女。赵宏说,土司夫妇只有一个小女儿,比他小1岁。那时土司的子女是不能和佣人和娃子(即奴隶)的子女玩的。赵宏在官寨内的自由生活得益于和土司后来特殊的关系。赵宏说,他刚满3岁时,外公把他拜给了巴登土司做干儿子。他说巴登土司这样做有两个原因:“一个是我外公和土司私交好,另一个原因是我小时候耳垂大,前额和后脑勺很突出,土司认为我是大富大贵的料子。”于是在3岁生日时,巴登土司在官寨五楼经堂为他隆重举行了收子仪式,并给他起了个藏文名字“泽仁格西”,意思是“长寿而有知识”。在喇嘛的祈祷声中,巴登土司和太太把一套灰色的八路军制服穿在赵宏身上,然后把一对盛满糌粑的木芯银碗、一对装满白砂糖的景德镇龙碗、一对象牙筷子、一双银筷子和一把镶嵌着红珊瑚的银壳藏刀送给赵宏。“金银象征着财富,银筷子象征着辨毒功能,藏刀象征着男子汉的威严,还能辟邪。”赵宏后来说,“只有那套给我穿上的八路军小军装,实在不知道是什么用意。”

被土司认做干儿子的赵宏从此拥有了和土司孩子一起玩耍的权利:“我们下楼梯的时候佣人不敢怠慢,必须按照土司官寨的规矩,由两个佣人双手捧着下楼。”一个儿童记忆中最深刻的,还是等级和地位的差别。

用赵宏的话说,现在看,土司的势力范围其实说大也不大,说小也不小。小的势力范围也就是现在的一两个乡大小。大的如明政土司和德格土司,也就两三个县的势力。革什扎巴登土司过去在丹巴土司中势力范围最大,有很多跨县的飞地。比如在丹巴县有革什扎乡、丹东乡,在道孚县有格西乡、沙冲乡等部分地区。历史上革什扎土司曾和邻近的金川土司为领地产生摩擦,最后直接引发了历史上著名的大小金川之战。赵宏说,后来革什扎土司由于内部分裂而逐渐衰落,最后的革什扎土司巴登,就是原来革什扎土司手下分裂出来的一个大头人的第三代,解放后曾担任甘孜州人大常委。“说他(土司)大,是说他当时权力很大,当地生杀大权,全由他一人掌握。”赵宏说,土司在当地的至高无上不但显示在权力上,也表现在土司官寨上。

( 旧时土司多为世袭制 )

( 旧时土司多为世袭制 )

“我记忆中的丹巴革什扎土司官寨比电视剧《尘埃落定》中的土司官寨更雄伟壮观,内部装饰也更加富丽堂皇。”赵宏说。土司的官寨从来都是当地最高大的建筑。土司的官寨历史上虽然没有所谓定制,但民间却有约定俗成:土司的房子、大小和高度不能超过寺庙。历史上孔撒土司的官寨就出奇大(已经被拆毁,现在是一所学校),是因为当地最大最有权势的大金寺在整个一座山上,孔撒土司的官寨再大也不可能占据一座山。同样,约定俗成中,老百姓的房子不能超过三层,头人不能超过四层,土司的官寨则没有限制。赵宏记忆中的革什扎巴登土司官寨依山而建,坐西朝东,呈回字布局,中间是天井,房子高六层,房侧有一座四角高碉。二、三、四楼都有面对天井的木板走廊,四角有一米宽的木制楼梯上下楼。门前有照壁,照壁上有龙凤,大门口有石狮子。

康区的建筑由于和汉区的贸易和交往,建筑材料和形式上汉风的影子非常普遍。赵宏说,官寨设计和建造就借用了很多汉区寺庙的形式。不过官寨内还是一如藏族贵族的习俗,最下层是牛马、佣人、娃子和工匠居住的地方;二楼是管家、师爷、保镖住所和厨房;三层是会客厅、娱乐室、茶房和土司用餐处;四层是土司全家的卧室、贴身佣人的卧室和金银财宝的储藏室;五层居住着为土司服务的喇嘛和道士;六层半边是平的屋顶,那里有土司的经堂。

今天在位于革什扎乡旁边丹巴最负盛名的旅游参观地甲居藏寨内,藏民的传统民居依稀可以想象当年革什扎土司官寨的样子。甲居最出名的美女小拉姆家的房子就是寨子里最出名的一栋。现在的藏寨内,即便最普通的民居三四层也很寻常。传统藏居通常用不规则的石块混合泥土砌成高大的外墙,大一些的房子则围成一个“回”字形的天井,朝向天井的二层楼以上都有用木头做成的内走廊,所有的木料都刷上赭红的底色,并在柱子上描绘出五彩鲜艳的图案。小拉姆带记者来到她家的屋顶,四楼之上的样子与赵宏描绘的革什扎官寨顶层那样的半边平顶屋顶如出一辙:屋顶用石块砌成的羊角状突起是藏居的典型标志之一,那象征着过去的碉楼。屋顶上一个单独的小屋子,“那是我们家的经堂”,如今的普通人家已经和当年土司家一样讲究,这在过去是可望而不可即的。

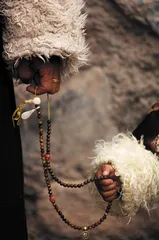

“除了土司集会或者到县城开会聚友,土司不会轻易离开官寨。”赵宏说。在当时,土司和太太进出官寨现在看来是一件颇为繁琐的事情。首先要请喇嘛或者道士测算良辰吉日,进出官寨前要由喇嘛在屋顶连吹三遍唢呐和长号,再由管家开道,送到大门口骑上马背,走出官寨大门外两道木结构的“龙门”。土司上马时,一名娃子身披羊毛地毯跪在地上充当上马石。土司在保镖的搀扶下踩着娃子的背上下马。土司太太上下楼则由一名身强力壮的男佣人背着。土司外出时,官寨一层的马夫、佣人和娃子全都要低头跪送跪迎。土司回到山寨时,喇嘛在土司距离山寨约1里地就开始吹奏唢呐和长号,沿途村民要跪拜。进官寨后,土司由2名贴身保镖扶着上下楼梯,底层值班的娃子则早已经把羊毛地毯从一层楼梯一直铺到大门口。这种仪式对于下人的威慑力今天几乎难以想象。赵宏说:“那时候所有人直到土司骑上马或者上了二层楼才能抬头,不少娃子在官寨生活了几十年,还没能看清土司的真面目。”这套严格的清规戒律一直延续到1956年民主改革。■ 土司赵宏巴登康巴制度文明丹巴