康巴文明的中心德格 唤醒沉睡的善地

作者:三联生活周刊(文 / 蔡伟)

朝拜的信徒和伟大的文化殿堂

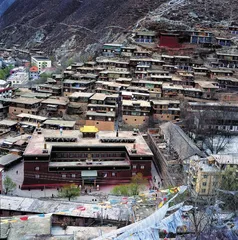

德格县城所在的更庆镇就在金沙江边的狭窄山谷里。

从雀儿山宾馆边的台阶上去没多远就是印经院。管理印经院的文管所办公室就在印经院对面三层水泥楼房的二层,印经院副院长聪扎就在那里等记者。这是一个阳光明媚的星期六,印经院高大墙壁外是许多顺时针围着印经院转经的本地居民。他们大多穿着传统的康巴藏袍,男人戴着草帽,女人扎着长辫的头顶上是五颜六色的头饰。或摇着转经筒,或相互交谈,一圈又一圈走着。

如果细心一些会发现印经院门口的路牌上写着“巴宫路”而不是“印经院路”。泽尔多吉说:“这是因为本地的人都叫它‘德格巴宫’。”泽尔多吉是德格县最著名的民俗文化专家,他认为“印经院”并不是一个准确的翻译。“‘巴宫’在藏语中包含有印刷所、典籍保存地和文化殿堂的多重意思。”在泽尔多吉看来,“这正是群众数百年来虔诚地围绕它转经的原因。”聪扎说,这除了印经院里收藏有西藏各个教派的经典,还有包括《印度佛教源流》、《汉地佛教源流》、《般若八千颂》这些仅存于德格的文化经典,所以在很多佛教信徒的心目中,印经院比一座普通寺庙具有更神圣的地位。

德格印经院的创始人是德格土司家族第44代传人、第12代土司和第6代法王却杰·登巴泽仁。他的塑像就在印经院一楼法王殿进门楼梯的右手。站在印经院的屋顶,聪扎指着印经院东面平房外一墙之隔的德格中学。那里本是德格土司的新官寨,残存的一丁点墙基如果不是聪扎指给看,根本无从想象它过去的样子。学校的大喇叭正播放着内地最流行的歌曲,不过当年是另一种声音催生了这个文化圣地。

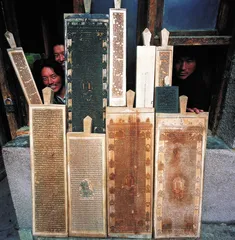

( 雕版前,先要将选定的经卷抄到一张薄纸上 )

( 雕版前,先要将选定的经卷抄到一张薄纸上 )

据说当年却杰·登巴泽仁有一天日暮时分在官寨外散步,梦幻般听到距官寨西南30米处的小山包上有儿童颂经的声音。另一个传说则似乎更加细节丰满:金沙江对岸江达县(当时也是德格土司领地)通普叶绒村差民拉翁刻制了一部《长寿经》,当他用牦牛把经版驮运过金沙江准备献给德格土司时,却没想到牦牛在距离官寨只有一步之遥的这个小山包突然受惊,把经版撒落整个山冈。泽尔多吉讲了第三个传说:德格土司登巴泽仁有一天梦到自己将完成一个珍宝,于是写信给著名的八邦寺勘布、学者曲杰久勒解迷。曲杰久勒预见登巴泽仁会创立印经院,于是复信给他,表示愿和他共同完成这一珍宝。德格土司认为,这个珍宝就是印经院。于是他请求曲杰久勒和他共同努力建立全称为“德格吉祥多门聚慧经院”的场所,聘请曲杰久勒策划建院和组织雕刻《大藏经》。登巴泽仁土司梦想把卫藏康区所有不同教派、典籍、观点和解释等都归纳到一起。于是开始铲平小山包,在此地建印经院。而印经院最初的珍贵收藏便是公元1229年左右翻译、用3种文字刻就的《般若八千颂》、《藏文文法》、《长寿经》和其他近2000块经文雕版。

在德格县旅游局局长周康泉的桌上放着一块水晶装饰,刻着德格被称为“四德十善”之地的来由,这正是德格藏语的本意。周康泉喜欢跟人说,不到德格就不算真正到了康巴,因为德格印经院是甘孜州的四大旅游品牌之一。整个康藏地区的三大宝物中,除了一件皇帝的诏书保存在道孚县,《大藏经》和《般若八千颂》保存在德格印经院,还有一部写在树叶上的医书也保存在德格藏医院。由于拥有这些不凡的宝物,更由于德格印经院地址选在被称为具有“八瑞”的更庆镇鲁珠顶欧普龙沟口,德格也从此被称为“四德十善”之地。从1729年2月28日开始正式破土动工,历经4代土司、累计30年时间,德格印经院才全部竣工,并在藏区三大印经院中,力压西藏日喀则郎通印经院和甘肃夏河觉勒印经院,成为藏区三大印经院之首。

( 刻好的木版要用火将里面的潮气烘干 )

( 刻好的木版要用火将里面的潮气烘干 )

日喀则郎通印经院已经被火烧毁而衰落,抢救出来的印版不多。另一个藏文化发祥地甘肃夏河觉勒印经院按照原来的收藏目录有印版15万余块,但德格印经院藏经库的收藏让世人公认为第一。泽尔多吉说,1959年底,德格印经院就有经版21.788万块,其中印版21.75万块,画版380块。1980年以来的23年中则又补刻了珍本、孤本和绝本8.3万块。到2002年,印经院的印版已经达到30万块,画版6000余块,这其中包括印度已经失传的《印度佛教源流》和《汉地佛教源流》,以及公元1229年翻译制成的由乌尔都文、藏文古梵文和藏文现代文三种文字刻制的《般若八千颂》。“民间传说:《般若八千颂》的翻译比印经院还要早500多年。它的原文最早收藏在今天江达县的同普境内,后来送给岭中部领袖岭班达仲,再后来德格土司在龚垭寺组织雕刻,到印经院竣工后,从龚垭寺正式收藏到德格印经院。”泽尔多吉说,《般若八千颂》印版是全藏区仅存的绝版,当之无愧成为“德格三宝”之一。

1966:北京红卫兵对德格的回忆

( 雕刻使用的工具 )

泽尔多吉说,德格印经院自从建立以来,只停止过印刷20年。1958年底,德格县委组织力量对印经院的古建筑、文献和书版进行了清理登记,并于当年停止了印刷销售业务,把经院古建筑和库藏印版作为文物暂时封存。“文化大革命”期间,德格造反派声称德格印经院和德格藏医院是时任县委第一书记、武装部部长杨岭多吉的反革命联络站,应该当作“四旧”摧毁。泽尔多吉痛心地陈述印经院遭到的劫难。被存放在印经院的一些资料和书籍被造反派拿走,而在此前的民主改革中,由于一些人的极“左”行为,导致印经院的一些珍贵文物被人带出国外。

我的朋友程德美碰巧当年亲眼目睹了德格印经院遭受劫难后的一幕。当时的程德美是北京47中红卫兵。前往西藏缘起还在于程德美的父亲、中科院的气象学家程纯枢先生。程德美说,在解放前就随竺可桢先生开始了早期中国气象事业的父亲走遍了中国几乎所有的省,并在1945年抗战末期搭乘美军飞机飞越驼峰航线,经印度前往美国留学。父亲唯一没有去过的就是西藏,1966年,程纯枢先生正在筹备1967年的珠峰科考。可能出于对西藏的想往,也因为渴望前往参与次年的珠峰科考,程德美和几个红卫兵于1966年12月6日从成都红照壁出发开始沿川藏线步行进藏,路途中无意正好成为德格劫难的见证人。

多年后程德美还记得当时的见闻:“我们穿过一排排高大的晒青稞的木架,走进了一个叫柯洛洞的小山村,这里距离德格还有25公里。”在这里程德美收到了从德格来的汽车捎来的一封信,那是他乘车先到德格的哥哥和弟弟,信的大意是拉萨来的红卫兵和县城的红卫兵把德格印经院砸了。让他们尽快赶来。1967年1月,藏汉红卫兵涌进德格,印经院遭到了有史以来最大的劫难。收到信的程德美一行赶紧找到柯洛洞乡乡长,用手摇电话机和德格取得联系。原来藏族的红卫兵砸了更庆寺的经堂和佛殿,把大佛像的头上和身上的珠宝都挖下来,装了满满一洗脸盆。程德美说,由于当地政府处于瘫痪状态,红卫兵也不知道该怎么处理这一脸盆的宝贝。程德美说,那时候从北京来的红卫兵可不得了,于是当地红卫兵把这整整一脸盆价值连城的珠宝交给了程德美的哥哥和小弟手里。

在和柯洛洞乡乡长说明利害关系后,乡长立刻给这些北京红卫兵安排吃饭、准备马匹,并告诉他们到了德格把马交给县城就可以了。于是程德美等人骑马在半夜抵达德格。多年以后他还记得这匹农村吃草的马远远比不上此前在甘孜骑兵团骑过的吃鸡蛋的马,“从柯洛洞到德格的25公里路,马匹连骑带拉用了三四个小时”。

到达第二天后的首要决定就是和拉萨来的红卫兵共同清点珠宝,然后交给在县委招待所开会的驻军和纤维干部。“当时我们对它们(宝石)的价值一点儿也不懂,这可能是幸运的地方。我想如果我稍微懂一点的话,也许难说会不会产生别的想法。”程德美同样记得当年印经院隔壁更庆寺的惨状。除了房子没倒,别的全被推倒。满地都是刻满藏文的经版,佛堂内5米多高的大佛座像已经被掀翻在地。最让他印象深刻的是在楼上一个又小又暗的木隔子里坐着一个十几岁的喇嘛。通过同行藏族同伴孙跃民的翻译,才知道它就是更庆寺的活佛。程德美说,这个孩子沉默无言,消瘦的脸上几乎没有任何表情,一只细嫩的手捻动一根系着疙瘩的黝黑的绳子,嘴唇迅速地嚅动着。小喇嘛所有的东西都被抄走了,只剩下身边放着的一个黄褐色的碗。那是一个用人的头盖骨做成的碗,“我知道他在念经,但我不知道他是在诅咒还是在祈祷”。

记者来到德格,想寻找当年那些当事人,尤其是那个小活佛。但聪扎和印经院院长吉美活佛是2003年来的,他说没有人知道这段历史,过去很多人已经去世了,经过那段历史还活着的几个老人都回乡下了。不过好在当年县委第一书记一边对红卫兵的做法提出抗议,一边通过内线关系向周恩来总理反映情况。德格印经院最终得以在县“人武部”出面下基本完好地保存到今天。

刻经和印刷:延续至今的历史

印经院二楼天井边的印刷作坊是印经院唯一光线较好的地方。从这里的一个小门洞进藏经库,密密麻麻的经版木架中间,第一排开始放置的红色经版正是大藏经《甘珠尔》。《甘珠尔》也称为《佛说部》,藏文意为“佛语部译文”,其主体是佛教原始经典汇编而成的一部丛书,据说是佛祖释迦牟尼口述的原始经典。它和用来解释的《丹珠尔》在汉语中合称为《大藏经》。聪扎说,这里所有的《甘珠尔》经版都是在印经院建设的同时开始雕刻的,本身都是几百年的文物。

这些木板每个约有70厘米长、10厘米宽,带有一个小小的木把。由于年代久远,雕版上的文字已经被朱砂深深地染透,呈现出一种纯正的红。“经版刻得越深质量就越好。”聪扎说,“印经院现在每年《甘珠尔》和《丹珠尔》的印刷量是50多套,基本保持着历史上的印刷数量。”记者计算,仅以这个频率,除去“文革”期间停止印刷的时间,每块经版都已经经历了上万次的印刷,但这些历经277年存放和使用的经版文字至今依旧保持着清晰的线条。这无疑得益于当年工匠的用心,聪扎说现在的雕版,无论是用料、雕刻质量和校对都比不上过去了。

“当年雕刻这些经版的时候,土司却杰·登巴泽仁用一种特殊的方法付给工匠工钱:把金粉填充在雕版文字的刻槽中,用手抹平金粉,留在刻槽中的就是工匠所得。”

与藏经库内的安静相比,二楼的印经作坊内则是一片热火朝天。当天经院总共8个印经台全都处于工作状态。据说印经院最多的时候有15~16个印台,但是现在由于人员流动较大,已经不可能有那么多人了。德格印经院印经的方式依旧保持了从建院以来的传统:两个工匠面对面相坐,一个宽木板作为印刷台斜放在两人中间。木板上方的人负责用一个刷子蘸着墨或者朱砂给搁在台子上的经版涂色,下方那个人则负责把裁好的纸张放在经版上,然后用一个滚筒压在纸张上迅速滚动一次,红色或者黑色的字迹就清晰地印在纸张上。印经院的另一个传统是所有人都是男性。由于过去西藏的修行者大部分都是男性,所以印经院除了在院外做纸的是女性,其他工匠全是男性。■

德格印经院印版制作、制墨、造纸和印刷工艺流程

德格印经院印刷的时间一般从藏历3月15日开始,到9月20日结束。每年印刷经典、文献都有一定的限制。比如《甘珠尔》只能印刷25套,《丹珠尔》20套。其余的经典和文献印刷量都要控制在10套左右。在1950年之前,德格印经院除了印刷用的朱砂,其余所用的板坯、墨和纸都在当地提供。比如德格土司辖区内有近百家固定的造纸户,每个造纸户每年应该定期上缴印经用纸。而印版的材料、墨和其他原料仍然采用支差敛赋的办法在辖区内征集。如今由于交通的便利和内地更为优质廉价纸张的输入,当地造纸和制墨一度停止,除了特殊要求,一般采用成都墨汁和雅安纸。但是印经院内所有印版制作、制墨、造纸和印刷都还保留有传统的特定工艺流程。今天,印经院的印刷工艺已经被定为非物质文化遗产而受到重视和保护。

板坯

德格印经院用的印版采用德格、白玉和江达等县出产的红桦木。据说印经院初创时候所用的桦木就产自附近欧普龙山上。每年初春,由德格印经院预算当年刻制版的桦木需求量,然后呈交给德格土司,德格土司用派差的方式向当地居民下大用料的数额。待秋收以后差民上山砍伐桦木,选择挺直没有节的树干,按照所需要的尺寸锯成节,然后上架用微火熏烤脱水,烤干后运回家。放到人和牲畜的粪堆中沤制。等到第二年3~4月取出用水煮,然后烘干,最后成为成品,加工后运往印经院检验后入库。

书写

制版前先由藏文书写员严格按照德格著名书法家穷波雨赤和绒波娃所著的《藏文书法标准四十条》和印版的尺寸、内容进行书写。印版的方式有两种:一种直接将藏文反写在刻板上,雕刻之前必须经过严格的校对;第二种是将藏文或者绘画直接书写绘制在薄纸上,校对后用清糨糊反贴在坯版上,让墨迹自然渗透在木板上。之后去掉纸张刻制。

刻板

德格印经院的刻板工匠都是师徒传承的方式。据说为了保证质量,过去规定每人每天只能刻一寸见方的版。经过校对无误后,将成批的刻板放在酥油锅内熬制浸泡一天取出晒干,用一种叫做“苏巴”的植物根须熬水清洗,晒干后入库。由于有高达12次校对的严格制度,德格印经院的印版享有“康巴地区最标准的经典版本”的声誉。值得一提的是,刻板和版本的版面规格一旦确定,除了德格土司,其他任何人无权更改。

制墨

1958年以前,德格印经院所用的烟墨和板坯等材料一样,以德格土司支差的方式在辖区内生产征集。差民生产的烟墨一般有两种:供人书写的和供印刷的。印刷用墨材料采用大杜鹃树的树皮,藏语称为“卓哈”。差民到盛产杜鹃树的地区打一个地灶,灶上搭一个小型密闭木棚,将采集来的大杜鹃树树皮放在地灶中熏烤20天到1个月,待灶火熄灭后冷却3~5天,打开木棚刮取烟灰,用来磨制烟墨而无需加胶。书写用墨的材料则是当地产的大叶柳。历史上,德格印经院每年要向辖区内的差民征集270桶左右的烟墨。每桶重量在25公斤,总计约6750公斤。

朱砂

虽然现在印刷基本上使用墨,但唯有印刷《甘珠尔》和《般若八千颂》等特殊文献时,还要用朱砂作为颜料。朱砂并非德格所产,而是从印度和西藏进货,现在则主要从内地输入。■

(感谢杨嘉铭先生和金平先生的指教) 德格唤醒康巴藏文中心红卫兵印刷工艺沉睡文明