海量时代的量子曙光

作者:三联生活周刊(文 / 吴戈)

( 量子时代的布道者理查德·费曼 )

( 量子时代的布道者理查德·费曼 )

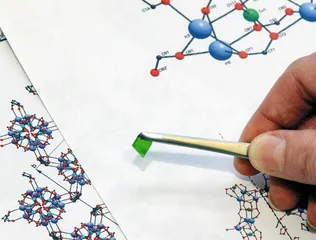

8月17日出版的《自然》周刊上,荷兰代尔夫特技术大学的列文·范德西潘宣布成功控制了半导体量子点中的单电子自旋。然而多数人不知道这有什么用。就在两天前,超级计算机浪潮天梭TS20000挟8月9日战胜多位象棋大师的余威,与号称“中国象棋第一人”的许银川两度战和。这台电脑最高配置时的峰值计算能力为4万亿次。我们再出一道题——对一个上百位的数进行因式分解,以现有计算机的最高水平也需要数年时间。用一台量子计算机,10秒钟就行了。不幸的是,从间谍到银行,现在广泛运用的密码加密算法就依赖于因式分解,量子计算机敲响了它的丧钟。

这只是量子计算的部分功能,范德西潘的成果正是制造实用的量子计算机最有希望的方法的最后一步准备。而且它是在硅芯片上实现的,这意味着可以沿用常规的电子技术制造。

“他们说不可能完成,他们说这将永远无法实用,但他们错了。”牛津大学物理学家大卫·多伊奇最近越来越坚信这一点。早在1985年,他就勾画了量子计算机的第一张蓝图。但5年前,的确没有一个研究者敢预测何时出现实用的量子计算机,因为太遥不可及。直到2005年夏,多伊奇也认为那是20年以后的事,但看到一些最新进展后,现在他认为——计算因量子而天翻地覆就在10年之内。

最早鼓吹量子计算的是理查德·费曼。1981年,他在麻省理工学院的一次会议上建议研制用量子力学元件构成、遵循量子力学原理的计算机,突破传统计算机无能为力的一些计算。多伊奇则第一个告诉大家,量子计算机比常规计算机快得多。

常规计算机用比特代表信息,表示为二进制数的1和0,在实际中表现为电流的通和断或电压的高和低。量子计算也用量子比特代表信息,但利用量子态独特的叠加和纠缠特性,量子比特可以同时以1和0的形式存在,这意味着你可以同时完成两次计算,量子比特越多,并行计算能力增长越快。300个量子比特的量子计算机,可以同时代表的数字就比宇宙中的原子还多。要实现目前最强大计算机的功能,只需要1000个量子比特。1959年,费曼就曾想象:即使用125个原子来储存一位的信息,全世界所有图书的内容也可以写进一个边长只有1/200英寸的立方体内,这是人的肉眼能看到的最小灰尘的大小。

1999年,IBM研究实验室的查尔斯·本内特总结说:“作为一个基础科学研究题目,量子计算已经差不多研究完了。真正造一台量子计算机现在已经是一个工程问题。”从此全世界的努力聚集于储存和操作量子比特的方法上。

迄今,科学家只能同时控制约10个量子比特,量子系统只能解决小孩也能计算的数学问题。但支持者们认为将量子比特的数量扩展到实用计算机的程度从来没有这样顺理成章过。多伊奇说:“这并不是需要新发现才能解决的挑战。”牛津的理论物理学家西蒙·本杰明说:再给实验研究者3年,应该足以说服同行。

量子为何如此神奇?遗憾的是,迄今回答这个问题的最大努力仍是一本两百来页、数学公式不超过30行的书。书中有这样的提醒:“这个讨论比较难理解,你们最好简单地翻阅一下这一章,不要陷在里面!我们已经警告过你了。”

量子世界尚未澄清的部分,诸如量子传输、量子多宇宙、虫洞和时间旅行,更加让人匪夷所思。量子多宇宙理论认为:所有可能发生的都会发生,只不过发生在不同的平行宇宙中。最早的想象出现在英国科幻电视喜剧《红矮星》里:阿诺德·里默碰到了来自另一个宇宙的自己——A.里默,他们中的一个必须因此回去。科幻作家弗雷德·霍伊尔则在他的短篇小说《五人陪审团》中第一个形象地描述了量子叠加态的双重性。在一场两车相撞的车祸中,警察只找到一具尸体,无法辨认是哪个司机,另一个司机迷迷糊糊地失踪了。于是两位司机的鬼魂看着警察和家人投票决定死的是谁。一个鬼魂对另一个说:“是你活着还是我活着,我觉得现在还没有定下来。这将取决于他们认为谁活着。”

( 取得量子计算最新进展的列文·范德西潘 )

( 取得量子计算最新进展的列文·范德西潘 )

《侏罗纪公园》的作者迈克尔·克莱顿在他的小说《时间线》中,也大胆地将量子技术与时间旅行融为一体。一家美国公司奇怪地资助英法百年战争历史的研究,在法国发掘工地的教授在回美国时突然失踪。学生们接到他发出的呼救信息,信息却来自中世纪。学生们组成的营救小组被送回到过去营救他。小说这样想象了量子技术:“利用电子的量子态,将有难以想象的强大计算能力——强大到你可以用一道电子束描述和压缩一个活的三维物体,就像使用传真那样。你可以将这束电子通过一个量子泡沫虫洞传送到另一个宇宙,并且将压缩的活体复原。”当然,与普通计算机一样,量子计算机也可能出错,克莱顿没敢提到人,只是说“小猫威尔斯被传送错误‘分裂了’”。

今天的台式计算机已经相当于10年前的超级计算机,但对计算能力需求的增长也毫不逊色。2010年以后将开始运转的LSST望远镜装有30亿像素传感器阵列,一个明净的冬夜就会产生30000GB的数据,不到一周就能将整个夜空搜寻一遍,一年的数据量将超过10亿本书的内容。

研究显示,全世界的科学数据量几乎每18个月翻两倍,人脑、分析软件和互联网都被拖得气喘吁吁。真正可怕的还是完整了解自然和生命系统的欲望,在这些领域,科学家们看中了越来越便宜的微型传感器和无线网络,点燃了新的指数增长的导火索。

1997年,加州大学的克里斯·皮斯特向国防部提出“智能尘土”的概念。他想用眼睛都看不见的传感器组成无处不在的军事监视网络。现在,这一概念正扩大到一刻不停地监视生态系统、建筑物甚至人体和整个大陆,包含一切可能的变量。

这激发了众多领域科学家的野心。华盛顿大学的盖塔诺·波利里奥试图将对疾病和疗效的研究深入到不间断地监测大量临床病例的程度。“这将是一种完全不同的思维方式,过滤数据来发现规律。从提出假说到得到证实之间的循环将比现在快得多。”英国南安普顿大学的柯克·马蒂列兹正在挪威西北布设传感器网络,他想知道欧洲最大冰原碾压花岗岩的细节,研究气候变化对冰原的影响。约翰·霍普金斯大学的生态学家卡塔琳·斯拉维茨正在用传感器研究土壤生物多样性和营养循环。美国国家科学基金会的海洋观察倡议(OOI)正在太平洋海底建立高速光纤数据网,还计划监视大陆规模的生态系统。洛杉矶的植入网络传感中心主任德博拉·埃斯特林说:“到2020年,使用Google Earth等工具窥探地球的人将不光能看到旧的卫星图像,还能观察到地球呼吸的现场直播。在今后的科学家看来,我们今天的科学根本没有抓住真实世界的细节。”加州理工大学先进计算研究中心主任乔治·德乔戈夫斯基认为:“应用计算机科学现在的作用相当于数学在17到20世纪的作用——为其他科学提供了一个有序的正式框架和探索手段。”

物极必反,摩尔定律的魔力激发的想象似乎已无法控制。2005年,在人工智能等方面颇有建树的美国发明家雷·库兹韦尔出版了惊人之作《奇点逼近,当人类超越生物学》。库兹韦尔想象了计算能力无限制地指数增长的后果,预言:“所有技术,最终都将变成信息技术,包括能量。”

当地球表面都成了一个巨大的信息处理系统又会怎样?库兹韦尔说:我们去太空。不过这里的“我们”是个笼统说法,有知觉的机器将从人类手中夺走控制权,注定主宰宇宙时代的将是某种超级完美计算机。在指数化的残酷逻辑下,库兹韦尔认为:整个宇宙被一种无所不知的超级智慧接管只需要几个世纪。

“这是对技术可能性最大边界的一个未来主义想象。”澳大利亚天体生物学中心教授保罗·戴维斯评论道,“学生时代我读过一个统计,如果物理刊物继续以现有速度增加,到20世纪末图书馆的书架就不得不以光速扩大才能装得下。”■

科学计算的历程

1946年,公认的第一台数字电子计算机ENIAC正式公开。它是二战中为计算炮弹弹道而设计的,也用于随机数研究、风洞设计和气象预报等诸多领域。有趣的是,它第一次提前24小时预报天气也花了差不多24小时才完成。

1951年,马文·明斯基制造了SNARC,第一台模拟神经网络的机器。

1954年,约翰·巴克斯的小组在IBM公司开始开发著名的Fortran编程语言。

1956年,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的Maniac成为第一台能完整地下象棋的计算机。40年后IBM的“深蓝”击败国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫。

1959年,剑桥大学的约翰·肯德鲁用计算机完成了肌血球素的原子模型。

1962年,查尔斯·莫尔纳和威斯利·克拉克为国家卫生研究院设计了世界第一台实时处理数据的计算机。

1963年,Rancho Arm在加州成为第一个由计算机控制的人造机器臂。

1966年,赛勒斯·利文索尔设计了第一个能描绘和解释蛋白质结构的程序。

1967年,美国国防部提出为促进科研而建设ARPANET(高级研究计划局网),这是互联网的前身。

1969年,首个相互联系的海洋—大气环流模型为气候模拟成为研究全球变暖的有力工具开辟了道路。

1971年,计算能力在医疗图像方面显示了威力,出现了第一台CT(计算机层析)扫描仪的原型。

1971年,在纽约的布鲁克哈文国家实验室建立了蛋白质数据库。

1972年,惠普公布了HP-35,第一台手持科学计算器,淘汰了工程师手中的计算尺。

1976年,洛斯阿拉莫斯的塞缪尔·克雷安装了第一台克雷超级计算机。

1983年,丹尼·希利斯开发了第一台具有并行处理能力的超级计算机CM-1,用于人工智能和流体力学模拟。

1985年,美国国家科学基金会建立了5个国家超级计算机中心。

1989年,欧洲粒子物理研究所的蒂姆·伯纳斯-李开发了万维网,帮助全世界的物理学家在研究中协作。

1990年,广泛使用的生物信息学程序BLAST问世,它能对氨基酸和碱基对的特定排序进行快速数据库搜索。

1996年,乔治·沃尔特曼将不同数据库集中起来,发现了9个最大梅森质数,其中一个长达9152052位。

1996年,克拉格·文特尔采用计算机把大量DNA片断组合起来,加快了人类基因组排序进程。

1998年,以核磁共振为基础的第一个可运转的量子计算机问世。

2001年,国家虚拟天文台计划在美国启动,它将开发在大量天文数据中搜索的方法。

2001年,美国国家卫生研究院建成由很多超级计算机组成的生物医学信息自动化研究网(BIRN)。

2002年,“地球模拟器”超级计算机在日本开始运转,每秒能运算35万亿次,目标是模拟行星演化过程。

2005年,IBM的“蓝色基因”计算机族发展到“蓝脑”,目标是模拟大脑中最复杂的部分——新皮层的神经系统行为。

2007年,世界最大的粒子加速器,欧洲粒子物理研究所的“大强子对撞机”将开始运转,它提供的洪水般的数据将需要强大得多的处理能力。■ 曙光比特量子传输量子芯片量子量子泡沫量子力学时代海量量子计算机