观风与捕风

作者:三联生活周刊(文 / 吴戈)

一次观风历程

8月5日晚20时,中央气象台台风预报科的高级工程师张玲正在值班。在每半小时从国家卫星气象中心直接传来的“风云-2C”气象卫星云图上,她能清楚看到:距我国沿海3200公里的关岛东南洋面上,三个热带风暴已赫然在目,这是她必须关注的对象。由于中心附近风力已经达到8级以上,负责台风命名的日本气象厅将它们分别称为“桑美”、“玛莉亚”和“宝霞”。但此时还没人知道,4天后“桑美”将成为近50年来登陆我国最强的一次台风。在三个热带风暴中,台风预报科开始定期监测威胁最大的“桑美”,每6小时预报一次未来动向。台风还在海上时,卫星是主要的观测手段。

8月8日下午14时,“桑美”的中心移动到浙江省温州东南偏东方向大约1430公里,位于琉球群岛以东的西北太平洋洋面上,近中心最大风力达到12级(35米/秒),并且正以每小时25~30公里的速度向西北方向移动。显然,它很可能直接在浙江中部到福建北部登陆。当日下午18时,中央气象台发布了第一次台风预警信息。

到9日晨5时,台风预警信息从每天两次增加到每天4次。11时,“桑美”加强为强台风,17时,中心移动到温州东南约630公里。18时,“桑美”继续加强为超强台风,中央气象台立即发出了超强台风紧急警报,这份警报同时以专报的形式直接发往国务院。19时,浙江省气象台也发布了浙南和沿海地区超强台风紧急警报。

晚上21时,“桑美”的中心距离温州东南约510公里,中心附近最大风力已从当日凌晨的13级加强到17级,一天之内强度连跳5级。17级意味着60米/秒(相当于216公里/小时)的风速,2004年台风“云娜”测到的最大风速为每秒58米。

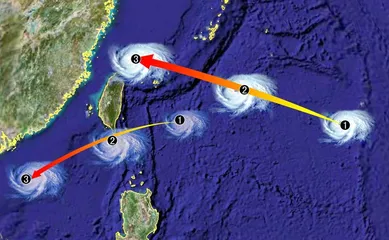

( 台风“桑美”和“宝霞”的卫星云图 )

( 台风“桑美”和“宝霞”的卫星云图 )

面对前所未有的超强台风,中国气象局几位局长和国家气象中心几位主任云集台风科,将动态监测密度增加到每半小时一次。“这是前所未有的,世界上一般是台风登陆后一小时一次。”台风科高级工程师许映龙介绍说。从8月9日晚22时左右开始,浙江温州、福建福州和长乐的多普勒气象雷达开始每6分钟采集一次“桑美”的信息,数据直接发回北京。它们的探测范围在460公里左右。

8月10日晨5时,“桑美”的中心距温州东南约270公里。6时,中央气象台继续发布超强台风紧急警报。9时30分,预计距“桑美”登陆还有8小时,中央气象台启动了一级气象应急预案。这种预案针对的是特别重大的灾害性天气。根据一级预案,从山东到广东的11个省29个探空站增加了气球高空探测密度,从平常的12小时一次增加到3小时一次。“这也是世界上密度最高的。”许映龙说。同时,浙江和福建每10分钟进行一次自动气象站地面加密观测。

( “桑美”是近50年来登陆我国最强的台风。图为台风过后,浙江苍南县损失严重 )

( “桑美”是近50年来登陆我国最强的台风。图为台风过后,浙江苍南县损失严重 )

10时20分,福建省气象台发布该省中北部沿海地区超强台风紧急警报。15时53分,福建省福鼎市台山岛实测最大风力已达17级,最大风速60米/秒。在福鼎市,13级以上风力就整整持续了近3个小时。

10日下午17时25分,“桑美”在浙江省苍南县马站镇沿海登陆,苍南县霞关附近的自动气象站测到了68米/秒的风速,创下了浙江省历史最高纪录,在整个中国大陆台风史上也十分罕见。幸运的是,几乎同时出现的热带风暴“宝霞”由于和“桑美”的步调不一致,没有形成雪上加霜的双台风合并现象。

( 2004年6月在美国堪萨斯州,一群气象学专业的学生在观测飓风 )

( 2004年6月在美国堪萨斯州,一群气象学专业的学生在观测飓风 )

一旦登陆,失去了温暖海水能量供应的台风就将逐步减弱,但它自身携带的大量水汽将为所到之处带来巨量的降水,这往往是比风力危害更大的因素。11日下午,中央气象台天气预报室副主任钱传海仍然忧虑地盯着卫星云图上“桑美”减弱后徘徊在江西上空的云团。江西省气象台在电话中报告:江西最大雨量达到了180毫米以上。因此,许映龙介绍说:“我们对它的监测一直要持续到影响很小,在云图上看不到地面环流中心为止。”

发现台风的细节

( “捕风者”WC-130正在飓风中穿行

)

( “捕风者”WC-130正在飓风中穿行

)

8月10日下午19时,记者打开了美国国家海洋与大气局(NOAA)卫星服务处的网页。当天下午16时33分(北京时间)拍摄的MTSAT卫星云图上,已经登陆的“桑美”如菊花绽放一般。这里还能看到拍摄前后15分钟“桑美”的移动过程,而最新的云图25分钟后就可看到。MTSAT是2005年2月才发射的日本多功能地球同步气象卫星,图像每小时更新一次。虽然这种服务只是为了提供更多信息,并不建议用于预报和救灾,却使普通人得以感受“环球同此凉热”。

上个世纪初,台风的预报只能依靠地面气象站和船只的报告,有如盲人摸象。现在,每颗极轨卫星每天能对地球每一寸地面上空巡视两遍,每颗地球同步卫星能连续监视地球近1/5的面积。许映龙说:“通过气象卫星云图,台风无论在什么海域,都能及时发现。借助一些天气形势分析和数值预报模式,利用大型计算机,国际上基本可以在72小时之内提前预测可能生成的台风及其发展过程。”截至8月11日,浙江、福建两省已有162万人及时转移,躲开了“桑美”的袭击。

然而,许映龙又说:“目前基本上还是从外部了解台风,内部结构还不了解。借助大型计算机,对台风路径的数值预报水平近10年有较大飞跃。如果以提前24、48和72小时预报来说,台风路径的误差分别在120、250和350公里。我们这个水平接近日本气象厅、美国联合台风预报中心的水平。”美国对大西洋风暴位置的预报水平,70年代为提前72小时平均误差710公里,2005年提高到260公里,但提前4到5天的飓风登陆预报仍有约466公里的平均误差,次日预报的平均误差也有110公里。

更困难的是强度的掌握。风暴喜怒无常,“桑美”从强台风变成超强台风只用了7个小时,而一场5级飓风(风速超过249公里/小时)几小时之内也能衰减到3级(178~209公里)。2005年8月28日晨,“卡特里娜”飓风从墨西哥湾深暖水域充分吸取了能量,12小时就从3级猛增到5级,风速最高达280公里/小时。虽然登陆后只有3级强度,“卡特里娜”仍带来了浪高8米的风暴潮,成为美国历史上损失最大的自然灾害。许映龙说:“在强度上目前基本上还停留在经验上。”美国90年代初3天风速预报的平均误差是每小时37公里,到2005年仍进步不大。

一场台风直径400公里左右,大的可能超过1000公里,100余公里的误差覆盖之下也许就有多个城市,涉及数十万人的疏散,风力和降雨大小也直接决定着防灾准备。

2005年美国出现的27个大西洋气旋首次用光了事先拟定的21个名字,只好用希腊字母。这些风暴形成了规模空前的15场飓风,其中4次达到5级,有4场大飓风袭击美国。10月19日,“维尔玛”飓风以295公里的时速成为有记录以来最强的大西洋飓风。今年5月22日,NOAA宣布:美国和整个北大西洋地区将面临一个非常活跃的飓风季,预计6月1日到11月30日将有13~16场有命名的风暴,其中8~10场将成为飓风,这其中又有4~6场将成为3级以上重大飓风。

NOAA的格里·贝尔说:“我们进入飓风高发期已经11年了,但是否还要持续10年甚至30年,我也说不上来。”美国国家飓风中心主任马克斯·梅菲尔德说:“只要有一场飓风到了你住的地方,就是最坏的季节。”

改变未来的方向仍然在太空。目前能提供较多风暴强度数据的主要是美日联合研制的TRMM(热带降雨测量任务)卫星。这颗卫星装有迄今最强的卫星气象雷达,能掌握风暴的三维结构。1998年,TRMM首次发现:飓风和台风过程中如果出现高达15~21公里的烟囱状云柱,数小时内风暴就将迅速增强。但它们最多只存在30~120分钟,别的卫星很难观测到。2010年后接替TRMM的5~8颗GPM(全球降水任务)卫星,每3小时就能观察一遍全球降水情况,而TRMM是一天两遍。

今年初,美国开始发射GOES-N卫星。它将在3.6万公里的同步轨道24小时注视地球,可见光成像能力从过去的3公里提高到1.5公里,能更准确地发现对流云层的位置和运动,从而准确预报局部洪水和龙卷风等恶劣天气。更先进的GOES-R将在2012年后升空,在同步轨道的观察能力将接近目前在200余公里的极地轨道上的精度,可见光分辨率达0.5公里,观测一遍美国的时间从现在的15分钟减少到5分钟,观测一遍整个西半球的时间从3小时减少到15分钟,对特定的风暴每60秒提供一次图像。

美国1/3的企业对天气敏感,在年GDP中占到3万亿美元。GOES-R项目负责人迈克·克里森说:GOES整个改进计划将使对3~7天后天气预报的精度提高10%,目标之一是使5天预报同3天预报一样准确,还将使飓风路径和强度预报改善10%~20%,单是后一项改善就将使美国每年减少5亿美元损失。美国商务部估计,在2015~2029年,单是GOES-R的升级对各种经济活动的好处就超过70亿美元。■

看风者

每年春夏,墨西哥湾源源不断的湿热空气为得克萨斯、路易斯安那和佛罗里达带来窒息的闷热后,沿着南部大平原北上,滚过圣路易斯的银色大拱门和伊利诺伊南部的玉米田,席卷美国东南。这股不安分的空气与北方的极地气团往来推移,往往形成高达18公里、宽近百公里的云团,气象学上称超级单体,30多公里外就能看到它闪闪发亮的云顶。这些云团内蕴藏的气象应有尽有,其中最赤裸裸的暴力展示非龙卷风莫属。

4月到7月,从得克萨斯到达科他,从落基山到密西西比河,美国沿着“龙卷风之路”追风的游客已有数百人。飓风可能持续一周以上,但龙卷风瞬息万变,多数只有几分钟,一般宽120~150米,个别直径超过一两公里。因而追风之旅的主要内容就是日复一日的漫长行驶。一位游客描述它:“有点类似打仗,先是很多小时枯燥而紧张的行军,突然被几分钟的惊恐打破,一切归于沉寂时,已是一片狼藉。”不过追风老手都异口同声地说:“只要亲眼看到龙卷风,你就会觉得一切都值得。”

今年4月一个清晨,暴风雨旅游公司结实的福特E-350载着6名游客离开以恶劣天气著称的俄克拉荷马城。产生龙卷风需要太阳把地面充分加热,直到下午19时,几经周折的追风车才冲过一场硬糖大小的冰雹,在一片农田旁接近了一个危险的云团。

落日暗橙色的余晖照亮了背后的雨幕,右侧阴沉的天空不时被闪电划破,低矮的云片乘着风暴中无形的气流忽上忽下。有些云片开始旋转,突然出现了一个接一个黑烟团似的小漩涡。司机迪恩马上沿一条平行的公路追去,但风暴不久就消散了。

返回汽车旅馆途中,广播中收到龙卷风警报,导游、气象学硕士比尔·莱德立刻在笔记本电脑上查看雷达图像。果然,三个巨大的云团正像艳丽的变形虫一样沿20号州际公路翻腾而来。迪恩迅速寻踪而去,密集的闪电像蛛网一样不时落在前方。23时,旅游团在州际公路上一个服务区吃晚饭,却被其中一个风暴带来的冰雹和闪电困住。凌晨1时30分回到汽车旅馆,弥漫的肾上腺素使游客个个无法平静。

第二天,旅游团向得克萨斯进发,预报说那里有一股高空急流,而且露点很高,西方有干湿空气正在汇聚。下午18时30分,追风车在得州幸福镇驶下州际公路,追踪远方的阴云。在镇外一个墓地,正好看到一面云墙已经形成,这是中气旋的标志,往往是龙卷风的前兆。

云墙中逐渐向下伸出一条模糊的“象鼻”,带动地面的黑尘飞旋而起,像一群受惊的野马。最终,云中的黑色“象鼻”抓住了地面,形成越来越粗的尘柱,一些阴影在尘柱中飞进飞去,雨和日渐浓重的夜色增加了几分幽灵似的感觉。外围的风从游客们身边掠过,发出瀑布一般持续而强大的怒号,但听不到龙卷风本身的声音。比尔说:“只有在不到1/4英里距离,才能听到龙卷风自己的轰鸣。我们现在的距离是1英里,不过我还是觉得已经太近了。”

突然,背后的镇里响起了刺耳的警报,把游客从看电影一样的旁观状态中拉回危险的现实。虽然有人兴奋得大叫,但迪恩还是大喊:“我们得离开这儿了!”游客们回头上车,几乎已是连滚带爬,现在是龙卷风追着他们跑。当汽车穿过镇子,转弯冲上州际公路时,车窗左边树林和房屋的碎片已经漫天飞舞。大片风滚草正被疾速抽进龙卷风,一团草结结实实地打在车窗上,完全不像是草。极端情况下,龙卷风局部风速可超过音速,1919年在明尼斯达曾观察到一根草茎刺穿了厚木板。

在州际公路的一个天桥下,游客们看着高耸而细长的龙卷风带着急雨慢慢漂过公路,无声地消失。感叹自然的狂暴之余,才获悉当地有两人丧生。这次被称为“幸福”的龙卷风摧毁了半个幸福镇,数百人的生活瞬间改变。实际上他们的旅行高潮来得太早,在剩下的一周里只赶上一场大冰雹。

“追风既是科学,又有浪漫。”2000年成立的暴风雨旅游公司老板,老牌追风者马丁·利修斯说:“到现场,在开阔的原野感受所有的狂乱、阴沉、怒号和气味,你就像触到了天空,短暂地离开了大地的束缚。”追风之旅一般每年组织6次,持续6~10天,每次6人,收费2000~4000美元,但一家追风旅游公司的技术投资超过百万美元。追风车每6分钟接收一次卫星信息,车载多普勒雷达图像也是每6分钟更新一次,甚至能为电视台天气节目提供实况报道。不过龙卷风的旋转速度虽然高,但整个龙卷风本身移动的平均时速只有30~80公里,最快110公里,这也是敢于追风的前提。

美国作家托马斯·沃尔夫说:“自然界不光是奇迹发生的地方,而且一直在发生。”仅得克萨斯平均每年就有约120~150个龙卷风。导游莱德追风15年,目睹过约100场,最多的2003年6月24日他曾在南达科一天见过10场。最疯狂的2003年5月4日到10日,美国好几个州共发生393场龙卷风。

可是追风还是不像去迪斯尼看米老鼠,自然也需要喘息,平均下来追风者只有约20%~35%的运气,有时还是夜间。1994年美国国家暴风研究中心出动了13辆追风车、75位研究人员和两架研究飞机,仍然空手而归。追风靠的是经验、毅力加运气,良好的公路网也很重要。不过追不到风不要紧,利修斯说:“过几天真正的追风者的日子,对很多人本身就是一种冒险。”■

捕风者

2005年10月19日晨,5时30分,密西西比州基斯勒空军基地,一架WC-130H轰鸣起来。这架1965年出厂的飞机外表毫无特殊之处,但它的任务是世界独一无二的。今天它将继续飞入“维尔玛”飓风中心,这关系到墨西哥湾沿岸成千上万人的生活。

清晨的佛罗里达海岸上空景色宜人,但谁都知道不久就将是另一种景象。经过一个半小时飞行,机长的声音响了起来:“全体注意,我们要忙了,请少说不必要的话。接近风暴眼后,将由气象军官负责。我们将开始下降到3000米。”

在3000米高度,距飓风中心195公里,气象军官打开天气侦察系统,每30秒搜集一次精确风速等数据。屏幕上眼花缭乱起来,这些数据通过卫星直接发回迈阿密的国家飓风中心。很快,导航员发现了飓风眼,在他的雷达上这是一个亮点,周围的一道亮环称为眼壁,再外面缠绕的螺旋形边表示雷暴。实际上这个小亮点的直径估计有24公里,而眼壁中有最狂暴的天气。导航员报告:“我们距眼壁还有8公里。”话音未落,大雨降临,昏暗的舷窗外水流如注。机长说:“我们快要冲过眼壁了,每个人都系上安全带。”在螺旋桨震耳欲聋的声音和滂沱的大雨中,机身剧烈颠簸,舱壁都看不清了,有时飞机狂跌300米,几乎要让人失重。

好像过了很长时间,其实只是3分钟,窗外暗灰色的云开始变亮。炫目的阳光突然照进机舱,大雨的敲打也骤然停止。最后一两下颠簸后,飞机突然平稳起来。适应阳光后,眼前是令人敬畏的景象:在大片厚实的云墙环绕下,飞机好像漂浮在一个云做成的巨型运动场里,又像在一个无比巨大的井,头顶数公里上方才是明亮的蓝天。空调好像出了毛病,其实是因为飓风眼内温度高得多。暗灰色的海面浪不大,但仍是白沫翻滚。

不过机组没有时间放松,真正的工作开始了。机长说:“我看到前方水上有一个平静点。”气象军官一边密切注视着风速减弱,一边说:“我们快到了。”当风突然转向时,“这就是飓风中心。”气象军官大叫。

导航员赶忙标注精确位置,飞机后部的探空仪操纵员立即将下投式探空仪弹出机外。它在乘降落伞落到水面的约4分钟内,每半秒钟传回一次数据,其中最重要的是精确到毫巴的压力,这是判断风暴强度变化的关键。

忙碌中,另一面云墙又越来越近。导航员将风眼位置与两个半小时前离开的上一班飞机的数据比较,立刻发现:“飓风正在向030方向移动,速度13公里/小时。”当飞机再次撞入眼壁的大雨和湍流时,下投式探空仪也最终落入水中,操纵员报告:“海平面压力为882毫巴。”大家都有些吃惊,果然,中心附近最大风速创下了大西洋上的最高纪录,达到了295公里/小时。

飞机离开风眼194公里,以测量飓风的范围,不到两个小时又再次钻入风眼。它的任务是4次进入风眼,完成一个X形的测量,直到下一架飞机前来接替。在风暴中的6小时飞行中,国家飓风中心被飞机提供的天气数据淹没了。有了这些信息,大型计算机的飓风预报精度要高30%!专家对飓风中心压力的急剧下降特别吃惊,整个佛罗里达半岛都加快了疏散。

完成这个任务的是美国空军预备役第53气象侦察中队,该中队负责大西洋、加勒比海、墨西哥湾、太平洋中部和东部的气象观测。其冒险历史则可以追溯到1943年7月27日,当时美国陆军航空队教官约瑟夫·达克沃斯在得州布赖恩机场与英国学员打赌,驾驶AT-6教练机在历史上第一次故意飞入了飓风眼。1944年的大西洋大飓风,美国军方借助飞机提供的警告,全国仅死亡50人,而1938年的类似飓风死亡600人。战后,美国气象局从1947年6月16日开始提供不间断飓风预报,第53中队也得名“捕风者”。

与很多人的想象不同,飞行中的飞机是不容易被强风撕碎的,飞机怕的是水平或垂直方向上风向突变,因此它不敢穿越龙卷风。WC-130能经受5级飓风,接近风速最强位置时,只需逐步转向迎风就能冲过去。风暴顶端可高达1.2万~1.5万米,只能飞到万米左右的WC-130也无法飞越,而且最感兴趣的正是风暴底部的情况,因此“捕风者”往往在300~3000米之间穿越飓风。迄今只有3架美国空军飞机毁于太平洋台风,一架海军飞机毁于大西洋飓风。1964年8月一架C-121飞机甚至被颠簸报废,但并未解体。

卫星虽然能保证发现飓风,但单靠卫星很难发现强度和路径的突然变化,有时对强度的估计与实际相差整整一级。每年6月~11月底,飓风形成的条件一出现,“捕风者”就要从150~460米高度第一次穿越,目的是确定近海面的风是否开始旋转。美国国家海洋与大气局也从1976年开始用两架WP-3D侦察机进行飓风研究,从1996年起用“湾流”GIV-SP喷气式高空研究机在飓风上空和周围观测。

随着海岸人口激增,美国有些地区已经需要48小时以上才能疏散完,进入紧急状态每英里成本平均超过100万美元,一次典型的飓风警报估计开支约1.92亿美元。有了飞机观测,单是缩小飓风登陆位置预报误差就能节省64万美元/英里。■ 台风预报台风预警福建台风龙卷风美国飓风台风福州台风广东台风桑美台风捕风超强台风台风动态最强台风观风台风路径