旧拉萨贵族宅第:贵族家庭的身份符号

作者:三联生活周刊(文 / 蔡伟)

( 1959年,西藏翻身农奴在焚烧领主借以压迫剥削他们的各种高利贷契约 )

( 1959年,西藏翻身农奴在焚烧领主借以压迫剥削他们的各种高利贷契约 )

地名往往浓缩了很多历史故事。在记者居住的拉萨云龙饭店附近有个朵森格路。据说过去清朝中央政府在西藏派驻藏大臣,衙署就设在附近。衙署前有一对石狮子(朵森格),这就是如今朵森格路的来历。如果看地图,会发现藏式地名主要集中在拉萨城东边。曾经在西藏工作近30年的中国藏学出版社总编辑马丽华说,过去聚集在八廓街的,基本上是贵族的宅邸。

今天在八廓街附近,策墨林居委会、丹吉林居委会、夏萨苏居委会等名字很少吸引游客的注意。历经变迁后,繁华总被雨打风吹去。绝大多数当年贵族的宅邸或被拆除,或成为大杂院。许多当年显赫的宅邸,如今已经鲜有人知。

从外形看,贵族的宅第外墙和大昭寺的外墙普通人难以区分。正如马丽华说,所有这些建筑形制大体相似,如同一个大四合院。八廓街就是由这样规整四方的大院落毗连而成,如此说,老拉萨的主要市民便是贵族和他们的佣人。

贵族宅园建筑虽然高度有限,但对于平民来说却依然气势不凡。几乎所有房子都用花岗石建造,辅助以泥土和木料。在八廓街附近的丹杰林路雪域餐厅对面,一座老的藏式楼房正在拆除。几乎厚达半米的墙壁全用石头沏成,天花板上拆下的大批木头依然没有腐烂。据说类似建筑每层楼板都用传统的阿嘎土制成。这种夯磨出来的楼面好的光可照人,据说即便是里面木头腐烂了,也可以像水泥一样坚硬而不塌陷。

贵族的房屋如此讲究,却并不一定在外形上讲求张扬。一方面贵族需要显示自己的身份和品位,另一方面,次仁央宗指出,旧藏政府早已经规定,任何一座私人建筑不能超过三层,否则就是企图与大昭寺和布达拉宫比高,更是对神的不敬。于是,有的贵族会在夏季临时在楼顶上建起简易的木阁楼。一旦政府举行重大仪式,这些小阁楼就会悄然消失。几乎每个西藏贵族都是在分封土地后才获得贵族称号和特权。次仁央宗说,于是在封地上建房便成为极其重要的事情。永久性和最重要的房屋都位于拉萨,它们被称为“森厦”,而坐落在各自属地上的房屋群体则称为“卡”(庄园)。所有这些“森厦”或者“卡”都会有响亮的名字,这个名字在贵族社会中往往比贵族的名字更为重要。

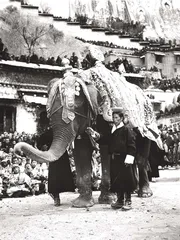

( 1957年,拉萨传召大法会期间,大象披挂一新上街参加法事活动 )

( 1957年,拉萨传召大法会期间,大象披挂一新上街参加法事活动 )

今天当记者问旺久多吉为什么不用德木这个曾经显赫的姓时,他说,西藏人并没有严格意义上的姓。作为活佛的称号,他很少用德木这个名字。今天同样的事情发生在很多过去贵族的后代身上。旺久多吉说,他的亲戚朗顿·边多先生就是十三世达赖喇嘛亲侄子的后人,过去是显赫的大贵族家庭,但是今天边多从不用朗顿这个姓。过去的贵族却正好相反。他们往往会把家庭居住的“森厦”或者“卡”的名字放在个人名字之前,以显示自己的身份和地位。次仁央宗说,可能有很多次旺多吉,顿珠平措。这个名字既可以是贵族,也可能是农奴。然而一旦在个人名字上加上家族的名字,比如拉鲁·次旺多吉,人人就都知道了他显赫的地位。

拉鲁正是亚·拉鲁家族的房名。该家族在布达拉宫北修建的“森厦”,林木葱郁,被称为“龙与神的少男少女游乐嬉戏的林苑”。藏语简称为“拉鲁嘎彩”,“拉”是神的意思,而“鲁”则是龙的意思。拉鲁这个住宅的名称于是成为这个显赫家庭类似“姓”的头衔。次仁央宗指出,事实上许多并没有血缘关系的人也共同分享房名所带来的社会地位。正如拉鲁·次旺多吉先生,他本来是小贵族龙厦家的儿子,在被认定为后嗣乏人的拉鲁家族成员后,他的名字前的龙厦变为拉鲁。他本人也从一个普通的贵族少爷变成显赫的大贵族。同样的情形发生在大贵族擦绒家。擦绒的女儿顿珠卓玛回忆说,她的父亲达桑占堆本是彭波地方一个箭匠的儿子,后来当了一位僧官的侍从。1904年英国军队打到拉萨,十三世达赖逃往祖国内地,达桑占堆靠他的机敏深得达赖欢心,让他入赘男丁绝嗣的大贵族擦绒家,成为擦绒·达桑占堆,完成了从平民到贵族的演变。

当年擦绒家的宅第曾是西藏著名的四大仓之一“擦绒仓”。这个曾富甲一方的贵族宅邸,原址就在西藏军区政治部的大院内。自治区统战部前部长顿珠多吉先生当年在部队工作时,办公地点正在擦绒家。顿珠多吉还记得当年擦绒家宅第的豪华,内饰有精美的木雕,地面的阿嘎土油光锃亮,顿珠多吉说:“那时候擦绒家就已经有电灯了。”

贵族的宅邸随着主人地位权力和财富变化也在转换和沉浮,有些贵族宅邸在解放前就已衰败,然而贵族擦绒·达桑占堆虽然后来失去了世俗的官职,却因善于经商而依旧显赫一时。擦绒·达桑占堆的女儿擦绒·仁钦卓玛在《西藏的女儿》一书中对自家宅邸有清晰的描写:“擦绒是一座三层楼的石头建筑,我们所有的孩子都出生在这里。二层楼东面是我母亲的祈祷室、起居室、卧室、化妆室、卫生间和一间服侍她的仆人们住的屋子。”“垫子内装有鹿茸毛,上面铺着漂亮的毯子和缎子做成的腊肠形靠背。”小漆木桌上“至少放着一个有着银制杯座和杯盖的茶杯”,“墙上有漂亮的唐卡画,地面用特殊石块铺成。由于每天擦拭地面,地面总是闪闪发光……”

王贵说,当初入藏干部最喜欢买进口手表,因为工作单位就在擦绒家大院内,他过去经常带别人去擦绒家,“管家拿出一串一串的进口手表,各种品牌应有尽有。样式新颖,价格便宜”。

贵族家庭和宅邸的搬迁潮发生在50年代,解放后大批入藏的机关单位需要办公地点。政府通过高价赎买和租借取得大量贵族的房屋,许多贵族也乐得转手重建新宅。马丽华说,除了学习印度传来的英国生活方式,当时贵族以在郊外新的宅园中种植各种树木为时尚,一些直接从印度进口的带玻璃的凉亭也出现在传统宅邸中。今天虽然这些曾经庄严和美丽的建筑已日见稀少,但如果多加留心,在八廓街附近某个小巷里,也许还能依稀寻找到当年的色彩。■ 宅第贵族身份拉萨建筑家庭符号