“农转非”中的上海国际电影节

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

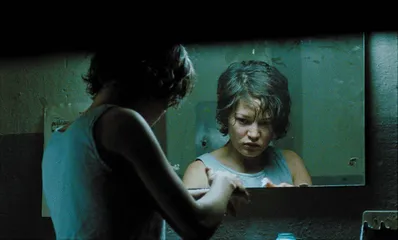

( 《伯爵夫人》 )

( 《伯爵夫人》 )

“1”的突破

尽管在媒体见面会上,吕克·贝松把答应担任评委会主席的原因归结为“从未来过上海”;而且在电影节举办的10天期间,不太负责任地跑掉了3天——到北京宣传他的新书;但是这位明显发胖的大胡子先生显然重新唤起了民众和新闻界对第9届上海国际电影节的热情——他是上海国际电影节创办13年来第一位外籍评委会主席,在此之前,已经连续8届,上海国际电影节的评委会主席都是完完全全的中国人,最佳女主角也连续6届颁发给了本国女演员。这样的单一视角和结果,对威尼斯国际电影节、戛纳国际电影节、柏林国际电影节、东京国际电影节来说,都是不可想象的,尽管和他们一样,上海国际电影节一样是由国际制片人协会评定的国际A类电影节。

连续8年“不国际化”带来的惯性是巨大的,和冯小刚等正在试图进军国际的导演对国际媒体的热情招呼不同,电影节新闻官员对于国际媒体对一个国际电影节的影响似乎估计不足。英国著名电影杂志《Screen》的主编和记者在注册时不得不反复交涉,才拿到给“部分媒体”的电影节主体活动论坛请柬,几乎重演马戛尔尼的经历。令人尴尬的场面在前期时时出现:评委会成员与记者见面会上,一位外国记者问道:“上海电影节号称国际,在评委方面也多数邀请外国电影人,但是为什么来采访电影节的外国媒体却这么少?”大概过了3分钟,一位组委会成员抢过话筒解释说,其实外国媒体很多,只是多是驻华的,所以记者都是中国人。6月18日下午,李安和冯小刚对话论坛,面对上海国际电影节的发展问题,李安非常诚恳地说,他看了一些电影,认为上海国际电影节选片标准还是以“艺术片”为主,因此他觉得,再发展几年,“上海电影节就可以达到西班牙圣塞巴斯蒂安电影节和瑞士洛迦诺电影节这些二级电影节的水平”。李安的话显然不是主办方希望听到的,在他们心目中,或许冯小刚的愿望更符合他们的心愿:“像奥斯卡或者戛纳一样。”

无论如何,这已经是9年来突破力度最大的一届。走上红地毯的李安说他这次非常惊喜,因为他没想到“来了这么多贵宾”。这绝对不是一句应景的奉承,与往届摩根·弗里曼等“一个国际明星”挑大梁相比,本届上海国际电影节绝对实现了“1的突破”:红地毯上称得上星光熠熠,只要将视线避开会场上写满中文赞助商的背景板,《辛德勒名单》的主演利亚姆·尼森和女友娜塔莎·理查德森、《四个婚礼和一个葬礼》的安迪·麦克道尔、“好莱坞最经典女星”西格妮·韦弗、《X战警》的休·杰克曼及家小的出现还是会让观众经常产生身处国外著名电影节的满足感,甚至妮可·基德曼也在电影节期间应某著名国际品牌手表之邀在外滩亮相了10分钟。而闭幕式上则出现了凯瑟琳·德诺芙、爱德华·诺顿的身影。

200部参展影片创下了历届以来参展影片的数量之最,戛纳影展的热门——阿莫多瓦获得最佳编剧奖和影后奖的《回归》被邀请来作为电影节的闭幕影片,无疑加重了本次国际电影节的分量。有4部影片借此机会举行世界首映式,这4部影片是克里斯·克劳斯导演的德国影片《四分钟》、加拿大影片《少女的释怀》、阿根廷影片《爱在城市》以及意大利影片《土地》,尽管算不上多出名的影片,但这却是上海国际电影节上首次出现国外影片的“世界首映”。

瓶颈问题

对上海国际电影节的组委会来说,做到这些突破并不那么容易。

“上海国际电影节有两大瓶颈。”稍稍犹豫一下后,负责电影节论坛组织部分的电影节国际论坛办公室副主任沈说,“一个是评委会主席的设定,按照之前的规定,是不能由外籍人士来担任的,另一个就是交易。上海国际电影节是国际A类电影节,国际A类电影节在评定时有一个非常重要的条件,那就是具备市场交易功能,但是上海国际电影节事实上是不具备交易条件的,因为只有中影公司和华夏公司拥有进口大片的权利。”

“我们的电影节有一个根本的缺陷,无法交易。”电影节秘书长、上影集团总裁任仲伦更强调后者。在任仲伦看来,一个成功的电影节必须具备三点条件:评委会权威性、参展参赛影片质量和参与程度。参与程度可以从三个方面来衡量:群众参与、明星参与、电影人参与。其中电影交易对于参与者的热情高涨程度尤为密切,戛纳电影节就是最典型的例子。

( 《少女的释怀》 )

( 《少女的释怀》 )

冯小刚的《夜宴》在电影节期间展出了十几套精美的服装和道具。在此之前,他和这些服装一起去了戛纳。在《综艺》杂志美国总部主编帕蒂克(Partick)眼中,《夜宴》戛纳之行算不上成功:“在戛纳,没有人知道冯小刚是谁,所有人都只认得章子怡,集合在她的裙裾之下,电影卖得也不好。”但对于冯小刚来说,他显然认识到了戛纳电影节真正的意义所在:“去之前觉得,戛纳电影节,那是艺术的殿堂啊;去了才发现,所有人都在谈生意,一天到晚就是钱,钱,钱。全世界的片商,连剪Trailer的剪辑师都在。”目前国内最大的民营电影发行公司的保利博纳老总于冬则反复向记者强调今年戛纳电影节突破的一个数字:7个亿。2006年的戛纳电影节电影交易额度和周边的餐饮、旅游等带来的收入高达7亿欧元。

任仲伦将明星参与多少看作是“造气氛”,于冬认为一个电影节的气氛就是由这些数字直接决定:“你想,一个电影节没有交易,人家剧组千里迢迢地去了,连飞机票钱都赚不回来,就为红地毯上露一下脸,这种买卖,谁做啊?”从于冬的生意人角度看,一部商业电影的前景如何,参加完两个电影节就全知道了,一个是有“亚洲电影风向标”之称的东京电影节,另一个就是戛纳电影节。这几年,戛纳电影节甚至影响了东京电影节的人气,因为一部电影在亚洲的发行,在戛纳电影节上往往就可以谈定。

对全世界的电影人来说,比起国际制片人协会制“A类”、“B类”的规格,市场作用才是一个电影节地位重要与否的决定因素。来自台湾地区的女导演李芸婵在听到上海电影节是“A类”电影节时惊奇地“啊”了一声,在这位刚刚拍摄了处女作影片的新导演印象中,上海国际电影节对于新人的意义甚至比不上韩国釜山电影节。李芸婵描述下的釜山电影节场面非常实用:“没有坎城豪华,但是很实用,开幕式现场在一个足球场,开幕前我去看,哗,几千个位子已经卖完了,全部卖给那些来参加展映的片方和片商。”

显然上海国际电影节离这些数字还差得远。根据任仲伦介绍,上海国际电影节的资金来源主要是企业赞助,主要收入则是影展的票房。今年上海国际电影节有一个非常不国际化的做法:记者凭记者证只能看参赛影片,看参展影片则要收钱。片方代表比记者好一点,但也只能免费看10部参展影片。沈介绍说,到现在为止,电影节的支柱收入依然来自电影票房。去年这个数字是700多万元,今年还会更高。

因此,不难理解为什么对上海国际电影节的组织者来说,明星会那么难请。沈描述邀请过程时用到了“曲折”一词:“请一个明星,最起码要发六七十封邮件。请爱德华·诺顿,提前了半年多。请吕克·贝松,前后用了两年。用了能用到的一切关系,包括靳羽西。”

对于上海国际电影节的现状,任仲伦打了这样一个比喻:家里不富裕的时候,请客吃饭是办不到的。

正在“农转非”

但是明星和外国电影人终究还是来了,不是因为主办方允诺给他们的私人专机、在华一切游玩费用,而是因为他们发现,这家主人虽然现在还不富,但似乎马上要富起来了。

“忙啊,天天忙着见人。”任仲伦说。采访他的前一天,他刚刚和吕克·贝松在外滩共进晚餐;采访他的这天中午,徐克已经对他发出了晚宴邀请:“还不都是为了谈合作。”任仲伦心里非常清楚。

中国大陆市场这块蛋糕,已经进入了膨胀发酵期,这是谁都明白的事情。于冬已经把一些数字背得烂熟:“中国电影市场票房正在以每年5亿人民币的速度增长。2004年15个亿,2005年20个亿,2006年,也就是今年,我相信肯定会达到25个亿。”于冬说他现在最着急的是“手上缺片子,尤其是中等制作的商业片”。当然这个市场还不止于此,台湾地区“天马行空”数位娱乐有限公司的黄炜中来上海的目的是为了打开内地的手机市场:黄炜中专门投资用HDV拍摄的低成本影片,拍摄这些影片不是为了在大银幕上播放,而是在手机显示屏上。

事实上除了评奖,此次上海电影节人气最旺的就是“金爵”论坛。“‘金爵’论坛是对电影节交易功能不足的一种补足。”沈说。在组织这次论坛时,她特意组织印刷了一本论坛手册,手册中除了对论坛内容、参加论坛人员的介绍,大部分版面都用来登载各制作公司正在开展的电影项目。“我们希望论坛能够从务虚到务实,从对理论的探讨变成扎扎实实的业务合作。”

“合作”才是这次电影节的真正主题。在这个主题下,很多现象都变为合理。开幕式影片是上影集团与英国莫申特·艾弗里公司合作拍摄的《伯爵夫人》。这部电影在国外上映时票房寥落,在开幕时让所有观摩的记者痛苦不堪,但对于任仲伦来说,选择这部电影的真正意义是:“《伯爵夫人》绝对算得上今年中国电影界的一个事件,这是一次真正意义的跨国合作。”

“《伯爵夫人》剧组人员共有200多人,其中有一半是来自上影的,包括制片人、副导演、技术配置人员等。”任仲伦说。《伯爵夫人》的拍摄过程中,上影实际参与了影片投资,这还是上影在与“电影强国”的合作中,第一次在版权分割上有了一定的发言权。“一般协拍只是中方提供劳务,劳务完以后所有的版权都由外方主导。此次上影将参加市场版权分割,现在我们商定大陆、香港、台湾版权是由我们中方投资,同时参与海外8%的分成。过去我们往往只是在大陆版权上能够主导,在海外的版权分成上我们往往放弃。那是因为我们不了解海外版权的收益基本模式。现在上影率先跨出了这一步。”

在只有中影和华夏两家公司垄断进口影片权利的政策壁垒不可能突破的情况下,“合拍”是中国电影在2006年的重要方向,也是规避政策风险的巧妙措施。在贵宾入住的银星酒店的酒吧里,来自欧洲的制片人天天和中国人一起喝得烂醉,醒来时候,11个中欧合作意向已经达成。而在2005年,只达成过两个意向。电影局局长江平承认,合拍,尤其是中欧合拍以及打造大华语电影概念是今年的工作重点。因此李安的到来有着多重意义:一方面,他的新片《色戒》要和上影集团合作;另一方面,他显然是“大华语电影战略”的重点人选。“中国电影杰出贡献奖”颁给李安,不是没有道理的。正如任仲伦所说:“合作拍片,有几个方面,一个是市场问题,在目前单一情况下,国内市场肯定无法回收,经济的驱动力很强。另一方面,中国导演也到了闯荡的时候,目前国际上所有的电影都是按照语种在表达:英语电影、韩语电影。如果把李安、王家卫、关锦鹏等这些都融合在一起,包括我们演员,整体阵容就会大大强过韩语电影。”

当然,吕克·贝松来上海的真正目的,也不是游山玩水。任仲伦透露,吕克·贝松下一部片子已经确定和中方合作;而吕克·贝松的下一步计划,是在上海经营他参股的电影院线。

不难理解吕克·贝松的“失职”:做评委会主席只是渠道,真正的目的是认识人,和有丰富经验的中国电影人多交流。梁宝桐,一个在好莱坞工作过,在韩国工作过,在中国已经待了10年的美国制片人这样概括目前上海电影节对他们这些外国人的意义:“最大的作用就是让人聚集在这里,让大家知道怎样、哪里、为什么合作。对我们这样的外国人来说,这是了解中国电影政策、电影人的最好的地方。”

在这个大前提下,上海电影节的种种弱点似乎一下子都值得宽容。“没有特点”、“没有影响力”的批评依然存在,往年这是个会让主办方跟你辩解半天的问题,可是今年从操作高层到参与者都想得挺明白,任仲伦说:“不着急,慢慢来,等中国电影的影响力上去了,上海电影节的影响力就上去了。”打“飞的”来看吕克·贝松的姜文则用了一个有趣的词——“农转非”,他说:“中国其实是个电影农业国,美国啊,欧洲国家啊,都已经是工业国了。咱们正在一个‘农转非’的阶段。”■ 农转非上海国际电影节