“找乐”迷笛

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

“你在哪儿呢?”“在小吃街这边斗地主。”

绕过脚边花花绿绿的卖手工T恤、徽章、CD的小摊,绕过穿汉服吹芦笙的中年男子,被一位涂白了脸,向玛丽莲·曼森致敬的青年狠狠撞了一下之后,终于见到乐评人祁又一和他的朋友们围坐在一起嗑瓜子。扑克牌还没开打,因为“五一”期间,北京的风有点大。

嗑了一阵瓜子,聊了一阵天,两个女孩子相约去买T恤。男孩子们则去了大舞台听音乐,POGO。

2006年的“五一”长假,迷笛音乐节已经是第七届了。依然是海淀公园里的绿草地,依然有鸡冠头,穿环文身的摇滚青年;依然有男孩子从人群里钻出来,脸上带着POGO出来的血迹,情绪激昂;都宝烟和徽章依然卖得好。依然有人在舞台前脱衣裸奔,不过这次还穿着内裤;也依然有人赤着上身甩长发,不过这次不是在大舞台上,而是在小舞台。

形式上的改变是非常明显的。除了各乐队登场的主舞台,迷笛还搭起了三个中小规模的舞台。颜峻带着他的玩噪音、电子实验音乐的同行们成为MINI MIDI电子实验舞台的主角;焱YEN电子舞曲舞台上,来自中国、澳大利亚、法国、美国的DJ轮番操盘,从中午开始到晚上21点,长达数小时的电子舞曲带动着人群起舞;“铁托青年”们喜欢的“重”和“躁”的音乐集中在“吉他中国琴友会”舞台。事实上,整整4天的音乐节中,最能让人想起“村树”,想起第一届迷笛音乐节的,就是这里:台上是长发飞扬的愤怒青年,台下是荷尔蒙充盈、激烈碰撞的年轻身体和小树林一样的手臂。

“为什么不去大舞台那边?”“感觉太温了。”从西安赶来的歌迷,年纪不到22岁,每天晚上住在海淀公园附近的旅馆,穿着印有波普风图案的黑色大T恤,被汗水浸湿,贴在背上。气喘吁吁地回答一句,又冲入了人群。

“温”,似乎是“老迷笛”们的共同感觉。一位叫做“零度零度”的网友在论坛上这样描述:“最初的时候,我觉得不去迷笛就是一年中的遗憾,而今再有人问我“去不去迷笛”的时候,我只能回答“有时间再说”。他回忆起当年迷笛在村树老校举办时的状况:“舞台和观众都在一个算不上大的礼堂当中,记得那时候的自己为了能得到一个好位置,不惜单手扒着墙,在窗台上站了几个小时。而今场地挪到了露天的海淀公园,环境好了,音响条件也改善了,我却更愿意在草坪上铺个垫子,往那儿一躺,只有眼球转动。”

或许是因为观众发生了变化:除了摇滚青年,“老外”和戴眼镜穿衬衫的白领打扮的年轻人也更多了。KIT有一个日本化的名字,却有一张中国人的脸,而国籍是澳大利亚。KIT是牛仔品牌LEE的亚洲市场经理。LEE是这次迷笛音乐节的合作伙伴,在音乐节现场支起了好大的品牌展示帐篷。来迷笛玩的观众可以在这里用30元的价格买一件LEE的迷笛限量T恤,还可以按照自己的意愿现场DIY。作为这个项目的负责人,KIT专程被公司派来,在迷笛现场“蹲点”。“这是我最高兴的两天。”戴着牛仔帽的KIT说。不工作的时候,他就和一群朋友坐在草地上听音乐、聊天、说笑。

大舞台上4天内有43支乐队登场,其中,国外乐队14支,他们中的大多数都是第一次来中国演出。下午的安排中,会出现几支爵士乐队接连演出的现象。在4天中,这种大量“新”乐队,“旋律性强”乐队的安排引起了很多争议。

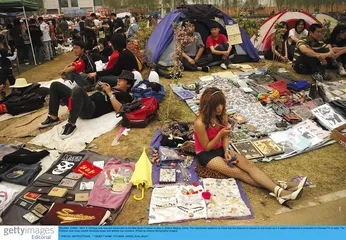

( 迷笛音乐节演出现场 )

( 迷笛音乐节演出现场 )

依然有人把这种改变归结为“商业化”。2006年,迷笛音乐节的商业化气息是历届以来最浓的,LEE这样的服装品牌入驻现场,世界著名综合乐器生产商美国GIBSON公司提供了音乐节各舞台所需的演出器材。而令记者们惊异的是,很多乐队都有了自己的公关经纪公司。

然而在音乐节总监张帆看来,这种改变和商业化并无直接联系:“在中国,音乐消费者和国外还是有一些区别,国外要新鲜,我们还是要熟脸,要看角儿,我们觉得不仅要看角儿,更是要关注新的音乐和新的乐队。同时,我们想让迷笛更加国际化,而不只是本土内的循环。”在张帆看来,迷笛的轻松化正是国际化的一部分。他提到在国外参加音乐节的经验:“国外大型露天音乐节常常是这样,完全奔音乐来的,大概占30%。很多人根本不去音乐现场,而是在无边的帐篷区里和亲朋好友们喝酒、聊天、唱歌、跳舞,音乐节完了,大家道别。更有神人自己在地上挖个洞,自己埋在洞里看书。”张帆说,他现在觉得:“其实音乐就是个五颜六色的大平台,它承载着快乐、自由、平等和宣泄。在这里大家寻找到了相互的温暖和慰藉,音乐成为了美妙的背景。”

颜峻用“商业化和迷笛的这些变化,是同一根树枝上的两片叶子”来概括他的看法。作为MINI MIDI舞台的制作人和演出者,颜峻在4天的演出中没有到大舞台那边去,而一直呆在他的电子小舞台上演出和看别的伙伴演出。颜峻说他这4天玩得很开心。他知道台下盘腿坐在草地上听他实验音乐的可能多数都听不懂,但是没关系:“有气氛,气氛是最重要的。”

的确,越来越多的观众来到迷笛是为了享受一种气氛。“在草地上露营、在帐篷中做爱”的乌托邦幻象是大多数来到海淀公园的青年人向往的场景,尽管最终可能只是在草地上躺躺,在帐篷中抽烟打扑克。一个叫做“死磕青年”的论坛在现场打出了“死磕到底”的红色旗帜,他们的人非常好认,因为都戴着安全套做成的帽子。他们说,他们的口号是“用热情和精神,跟生活死磕”。问他们为什么戴这样的帽子,他们会回答:“性也是生活的一部分。”广州音乐人王磊并不觉得这一届迷笛在音乐和制作上有多么优异。但是他玩得很开心:“我一直在抽烟,有烟,有音乐的地方我就开心。”“零度零度”说:“有人会问我‘那你还去迷笛干嘛。’我的回答只有两个字:‘找乐儿’。”

KIT承认,LEE之所以会选择迷笛,正是因为迷笛上聚集了这么一群前卫的人。他指着公园里形形色色的人:穿彩虹蜡染长裙,鬓边插花的漂亮姑娘;HIP-HOP装扮的涂鸦者;黑背心绿军裤,打出“死磕到底”大旗的“死磕青年”组织。“他们人数或许不多,但是他们的装束打扮一点都不比纽约、伦敦、香港差。他们是带领中国潮流的人,所以我们为什么不能把迷笛和FASHION工业结合在一起?”

事实上,无论是否有商业的介入,很多问题都是“迷笛”暂时不能解决的。比如乐队的问题。张帆表示,迷笛音乐节希望让多一些年轻乐队登上大舞台的想法被很多人质疑过,认为年轻乐队不能保证音乐节的质量。然而郝舫所描述的“在纽约一家Pub里,我曾和一支新晋乐队的乐手一起喝酒,而他的另一个身份就是那里的酒保”。至少目前在中国还很少。就像郝舫几年前接受关于迷笛的采访时所说的那样:“每一晚,纽约的无数酒吧里都会有无数这样的人组成的乐队在演出。而在北京,若想找一个可以听听原创音乐的场所,你候选名单上的酒吧名字不会超过十个。

王磊在小饭馆里指着一盘肥肉说:“就好比吃肥肉,不是你能吃很多肥肉就可以办音乐节的。”但是他同时非常明白:“有这个音乐节就很不容易了。”而张帆则会反问:“基础不足,就能不做事了么?”■ 迷笛音乐节颜峻找乐中国电影张帆喜剧片