龙与鹰的对话

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

(

)

(

)

“丝绸之国”的魅力

罗马人首次在中国的官方文献中露面,是在《后汉书》卷八十八的“西域传”里。公元166年,也就是汉桓帝延熹九年,“大秦王安敦”派遣使者前来,带来了包括象牙、犀角与玳瑁在内的礼物,“安敦”无疑就是著名的哲学国王马可斯·奥莱欧斯·安东尼诺,而在任何拉丁语的文献内找不到此事的相应记载。这些“使者”很可能是地中海东部沿岸的狡猾安息商人冒充的,安息即帕尔特人,是波斯化了的游牧民族斯基泰人。在公元前64年攻占叙利亚后,罗马人和帕尔特人合作,与来自中亚的沙漠商队进行贸易。由于特产丝绸,中国起初被罗马人冠以“丝绸之国”的名称。哈德良皇帝时期的雄辩家,历史学家弗罗卢斯也在他的《罗马史摘抄》第二卷中,记载一个来自“塞尔国”(意为丝绸之国)的使团在经历4年的长途跋涉后来到了罗马,为奥古斯都送来了珍珠、宝石与大象。在其他文献中,公元1世纪时著名的哲学家、政治家塞内加也提到过在一个出产丝绸的神秘国家“契内”(Chine)。4世纪时罗马诗人,历史学家马赛林纳斯认为丝绸的来源是中国境内一种树木,它能生产类似毛绒的东西;这种东西经过水浸,抽出了细缕,再加纺织,就成为丝。

为了打探这个遥远神秘的国度,中国曾经在公元97年试图与罗马建立直接的联系。班超的副将甘英到达了条支,也就是今天的波斯湾,但似乎帕尔特人不希望两个东西方最强大的国家建立直接的贸易外交联系,从而伤害自己的利益,所以讲出了一系列耸人听闻的危险来劝阻甘英:“海洋辽阔无边,渡海一次顺风要3个月,顶风就要两年,因此出海要带够3年的食物。人在旅途中常常会思乡成疾,甚至死亡。”于是甘英就放弃了前行,失去了提前实践马可·波罗壮举的一次机会。在《后汉书》“西域传”中,范晔充满敬意地称“大秦国”疆域广达数千里,盛产夜光璧、月明珠、珊瑚、琥珀等珍宝。大秦的居民与其他蛮夷不同,身材高大,五官端正,与开化的中国人很相像,而且品德优良,买卖交易时无二价,道路上没有匪徒盗贼,秩序良好,商旅携带武器是为了防备老虎、狮子和其他异兽,而且每隔30里就有客栈招待。大秦国的君主在国都中拥有5座宫殿,柱石器皿都用水晶制成,君主是由贤良德高的君子轮流担任。同样,在罗马人的想象中,中国人的形象也一样美好,政治家兼博物学家大普林尼在他的《自然史》中描述,中国人的身高一般都高于中等人,他们性情温和,爱平静且守秩序,为人公道,并认为中国人通常长寿,能够活到140岁。这与中国7世纪时的道家经典《道藏》中关于“大秦人温睦皆多寿”的记载倒是相映成趣。唯一遗憾的是他将中国人说成是一个红头发,蓝眼睛的民族。公元2世纪时的拉丁文学家盖乌斯·朱利叶斯·索里诺斯也在他编辑的游记大全《世界奇观》中,也把中国描写为一个“没有偶像崇拜、娼妓、盗贼、杀人犯的辽阔国度”。

不过,这两个强大的国家之间并不总是互相钦佩,罗马为了进口丝绸,损失了大量的资金;普林尼甚至计算出,每年为了丝绸,罗马至少要向中国、印度、阿拉伯半岛支付至少1亿银币,“奢侈和虚荣的女人让我们付出了昂贵的代价”,激情的诗人贺拉斯甚至在“颂歌”中极力颂扬奥古斯都以及罗马帝国征服世界的野心,希望把帝国的疆域扩展到遥远的东方:“有那一个年轻的伙伴……已经学会了拉开祖传的弓,把箭射到中国去?”尽管有这些敌意情绪,罗马军团和汉朝健儿始终没有机会在战场上正面一较高下。而1942年,英国著名汉学家德效骞在《通报》上发表了一篇充满想象力的论文,名为《一次中国与罗马之间的军事冲突》。这位《汉书》的翻译者根据《汉书》卷70“傅常郑甘陈段传”中,关于公元前36年,西汉西域都护甘延寿和副校尉陈汤,带领4万将士讨伐郅支单于,战于郅支城(今哈萨克斯坦江布尔城)时,见到一支“土城外有重木城”拱卫,其“步兵百余人,夹门鱼鳞阵,讲习用兵”的奇特军队的描述,推断他们就是16年前,卡尔莱战役中突围失踪的罗马军队残部。这种构筑“重木城”防御工事和用圆形盾牌连成鱼鳞形状的防御阵式,似乎是罗马军队惯常使用的战术。根据德效骞的说法,汉元帝曾下诏将这次战斗中俘获的士兵和居民迁往今日的甘肃省,安置在番禾县南的照面山下(今永昌县),并置县骊,然而根据当代学者解读汉代简牍档案后的研究结果表明,骊县的设置时间要早于郅支城之战,并且当地居民偏向印欧人种的体貌特征也很可能是河西走廊长期民族融合的结果。

到了西罗马帝国灭亡时,中国已经不再以“大秦”来称呼罗马帝国,而代之以拂,这个词或许来自希腊文“polin”。《旧唐书》中多次提到拜占庭帝国的使节来到长安,贸易往来日益增加,然而丝绸已经不是交易中的主要商品,因为西方终于获得了造丝的秘密,5世纪初拜占庭著名历史学家普罗科匹厄斯在其著作《秘史》中记载说,几位来自印度的僧人接受了查士丁尼大帝的要求,从遥远的制丝之国“赛林达”偷偷地将宝贵的蚕卵带了出来。这个结果促使罗马人终于能够大规模生产这种昔日的奢侈品,《道藏》中曾记载一位因海难而被大秦人救起的中国商人企图用货物中的彩绢答谢大秦国的君主,然而仁慈的异邦君主却向他展示了自己“白则如雪,青过翠羽,黑似飞乌,光精耀辉”的“八彩之绮”。随着丝绸神话的破灭,罗马对于中国的兴趣暂时黯淡了下去,这一点从4到10世纪双方的典籍文献中可以看出,他们对于对方的记载仍然都是些老生常谈,中国人性格温和,善于制作丝绸,住在遥远的地方,不善交往;而罗马则盛产珠宝,异兽与香料,他们作风奢侈,生活愉快;而最终促使双方鼓起勇气,亲自到达对方的国度里窥探究竟的因素,居然是两场旷日持久的扩张战争:蒙古帝国的崛起以及十字军东征。

( 被誉为“意大利绿色心脏”的翁布里亚建筑中很好地保留了中世纪元素 )

( 被誉为“意大利绿色心脏”的翁布里亚建筑中很好地保留了中世纪元素 )

奥德赛与地理大发现

虽然1095年11月,教皇乌尔班二世在法国克莱蒙宗教会议上才公开呼吁发动拯救圣地耶路撒冷的远征,然而欧洲商人却早就希望在遥远的东方有所作为:由于连续的转手交易,中国的丝绸,印度的香料在到达最后一个中转站——意大利各城邦时价格昂贵,欧洲能够提供的交换商品如羊毛、呢绒则无法弥补这一巨大的贸易逆差。而蒙古人的统一,使得以吐鲁番为起点,北线经和硕、库车、喀什,南线经和田、叶尔羌,最终延伸到撒马尔罕与河中地区的丝绸之路重新繁荣起来。是否可以与蒙古人结盟对抗伊斯兰世界?是教皇和欧洲国家关心的头等大事,法国修道士威廉·鲁布鲁克受法国国王路易九世之托,于1253年再次前往哈刺和林,以求蒙古大汗出兵援助,以挽救进展不顺的第7次十字军东征。尽管这次外交活动均告无疾而终,嗅觉敏锐的意大利城邦商人却很快从中获得了有价值的情报:这些蒙古人所提供的商品价格大大低于他们贪婪的马木鲁克伙伴。而十字军沿地中海的进军路线则让威尼斯、热那亚、比萨等意大利城邦国家受益匪浅,为了从军事行动的物资补给、运输和金融贷款中获利,他们在科孚、萨洛尼基、埃贝等希腊港口开设了一系列港口与商行,并将商团路线逐渐深入到中亚腹地。1204年,第4次十字军与威尼斯达成协议,占领了它近东贸易最大对手拜占庭帝国的首都君士坦丁堡,大批威尼斯商人随即涌入,几乎独霸了东地中海的贸易权,其中就有马可·波罗的伯父玛菲奥·波罗。

( 西班牙首都马德里的圣费南度皇家艺术学院博物馆收藏的这幅画,描绘的是威尼斯夏逢尼水岸的生活场景

)

( 西班牙首都马德里的圣费南度皇家艺术学院博物馆收藏的这幅画,描绘的是威尼斯夏逢尼水岸的生活场景

)

丝绸之路的重新繁荣,终于使中国获悉了一些关于他们遥远的西方贸易伙伴的真实资料,尽管是间接的。在13世纪初,南宋理宗朝时代担任泉州舶司提举的赵汝适,根据阿拉伯商人的经历与叙述撰写了一部描述西洋地理风情的笔记《诸蕃志》,其中描述了一个拥有“四季出火,流转至海边复回”石穴的斯加里野国,毫无疑问,这个怪异的国度正是西西里岛和它著名的埃特纳火山与斯特隆博利岛火山。在对意大利人的称呼上,中国也接受了阿拉伯人对于欧洲的统称“法兰克”,而变通为“弗郎”或“发郎”。终于,蒙古大汗蒙哥在13世纪初,接待了首批来自欧洲的商团:“发郎国遣人来易卉服诸物,其国在回纥极西徼,妇人颇妍美,男子例碧眼黄发。”而在距离这段记述所发生的时间不久后的1261年,玛菲奥·波罗与他的兄弟尼柯罗因经商随伊利汗国使团到达了上都。他们向忽必烈介绍了欧洲的种种风情与基督教信仰,开明的忽必烈委托他们将自己的回信转交给教皇,并希望教皇能够派100位德高望重的学者与僧侣来为宫廷讲解基督教的奥妙。当他们经过3年的旅行回到威尼斯,并带着新任教皇格里高利十世的回信从十字军在中东的重要据点阿克重新启程向忽必烈复命时,尼柯罗14岁的儿子马可也成为了使团的一员。

马可·波罗到底有没有抵达过中国?从《东方见闻录》诞生之日起,这个问题就成为学者争辩不休的话题。的确,许多疏漏看起来是致命的,比如他从来没有提到过长城,没有提到过中国人每天必需的饮料、茶,也没有提到过缠足的妇女。然而如果考虑到他是在1298年,即回到威尼斯后的第三年,在热那亚一间阴暗潮湿的牢房里向鲁斯提谦口授这一欧洲探险史上最伟大的历程的话,那么马可本人的遗漏,以读者兴趣做出的取舍和记录者本身的编辑,都可能是这些疏忽出现的原因。从现有的记述看,马可的旅程路线大约是经过霍尔木兹海峡,经里海东南部地区,然后穿越撒马尔罕与整个帕米尔高原到达丝路的著名中间站喀什,再沿着塔克拉玛干沙漠南部的道路,经和阗、罗布泊、敦煌,最终抵达大都,即今日的北京。在马可看来大都的大汗宫殿是他所见过的“最壮观,最宏伟的建筑,它总共包括400多间华丽的房间,在宫殿附近矗立着一座人造的土山,山坡上种满了移植自全中国各地而来的珍奇树木,有些甚至来自遥远的西南,借助大象的力量才把它们从深山中拖出”。在今天看来,这种奢侈行为与他最终灭亡的赵宋王朝有些相似,不过享乐的要求并不是唯一的原因:“忽必烈需要在中原新君主和蒙古人的领袖这两个截然不同的角色之间做出某种平衡”,即在采取了许多汉人的习俗以便安抚这些新征服的民众同时,他又不得不采取措施,艰难地保持他草原游牧民族的特性。在上朝时身穿汉式袍服的忽必烈必须在每年夏天前往位于今日锡林郭勒盟正蓝旗东部金莲川草原的上都避暑狩猎,主持祭典,向蒙古部落传统信奉的最高神“长生天”企求保佑,并洒下马奶酒,以求与可敬的祖父成吉思汗取得心灵上的沟通。在上都的狩猎禁苑中,大汗仍旧要住在传统的蒙古包里,顶棚是用镀金并上过生漆的竹藤精心建造,绘以草原上常见的鸟兽和追逐射猎的蒙古勇士。这顶著名的金帐在被焚毁几百年后,还给了英国著名诗人塞缪尔·泰勒·柯勒律治以灵感;他根据马可·波罗对于这座“香都”的记载,把这所“堂皇的安乐殿堂”写进了他的长诗《忽必烈汗》。

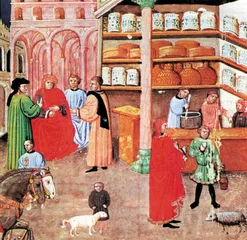

( 中世纪欧洲的药店,专营东方传入的胡椒、丁香、肉桂等香料及染料 )

( 中世纪欧洲的药店,专营东方传入的胡椒、丁香、肉桂等香料及染料 )

在向他的同胞描述这些壮丽的景观时,马可杰出的语言天赋反而使读者产生了许多不信任感,他将自己的亲身经历和道听途说的怪诞离奇传闻混合在了一起,并叙述得同样绘声绘色:比如亚美尼亚存在单足怪物,在俄罗斯和印度洋的一些岛屿上生活着长着狗头的人种,以及海中巨大,如同一个岛屿一样的鱼类。有了这样荒诞的记录,马可本人关于他受到大汗赏识和眷顾,在朝廷中充当了17年客卿,担任过包括扬州总督这样显赫职位的叙述就显得像自我吹嘘。在马可笔下,被称为“行在”的杭州是一座拥有150万户居民和12000座桥梁的繁荣水上城市,每种手工业都拥有上千个作坊,仅仅是大型的交易市场就有10座,商品包括香料、药材、小装饰品、珠宝和土产。当然,马可在记述中也不忘记自己朝廷客卿的身份,对元代地方政府的财政管理的高效时刻赞叹不已。忽必烈任用出生于花剌子模的回回人阿合马与吐蕃人桑哥理财,提高了税额,将有利可图的茶叶、酒类、食盐贸易改为政府垄断,并大量印制纸钞,虽然这在元代末期将引起巨额通货膨胀,并最终导致蒙古统治的终结,然而马可在游记中还专门写了一章,赞扬这种奇妙的“点金术”:“在桑树皮制作的纸页上加盖大汗的印玺,这些纸页就有了金银一样的价值,不可思议。”在意大利乃至欧洲人看来,这些异想天开的描述可以比肩《奥德赛》。与马可同时代的但丁就坚决不相信他书中的任何描述,而晚些时候的薄伽丘也在《十日谈》第六天的故事中,描绘了一个信口开河,谎称到过东方的契波拉修士,仿佛是与民间对于“马可百万君”的嘲笑相呼应。

除了马可·波罗外,其他当时到过中国的意大利人都未能留下足够大的影响,其中曾担任汗八里(即北京)总主教的约翰·孟德高维诺固然受到了忽必烈的继承人元成宗铁穆尔的礼遇,然而始终未能使大汗本人皈依天主教。孟德高维诺虽然把《新约》和《圣咏集》翻译成了蒙古文,但由于信徒人数有限,他的传教活动始终没有顺利扩展,50年后,另一位佛罗伦萨方济各会士若望·马黎诺里再次率领使团来到北京,然而此时的元顺帝正被境内此起彼伏的反元武装起义搅得心烦意乱。除了客套的互赠礼品和宴请,这次会面似乎别无意义。在1370年,由宋濂等一批明代士大夫编纂的元史中,对于这次外交事件只有如下描述:“秋七月庚午,是日拂郎国贡异马,长一丈一尺三寸,高六尺四寸,身纯黑,后两蹄皆白。”与这种冷漠相对应的是,外来宗教的寺院被拆毁,墓地被夷平,刺桐、杭州等港口被关闭,这些措施无一不在体现仇视蒙古统治的明朝对于其国际开放政策的厌恶。无论是马可·波罗,还是马黎诺里,他们似乎从来没有在中国的历史上存在过,意大利这个遥远国度能够值得中国人记住的,只有一匹那不勒斯骏马。

(

元世祖忽必烈正在监督用金银交换纸币的情形,系14世纪版《马可·波罗》书中插图

)

(

元世祖忽必烈正在监督用金银交换纸币的情形,系14世纪版《马可·波罗》书中插图

)

然而在意大利和欧洲,情况恰好相反,随着商人、僧侣带回的奇珍异宝、香料和见闻录,他们意识到在遥远的东方确实存在一个神秘、强大、富饶的国家,一股东方热潮悄然兴起。20世纪初的意大利艺术史名家埃米利奥·塞克西,甚至论断是蒙古与中国南方的艺术促进了锡耶纳的文艺复兴:乔托是在效法南宋山水花鸟人物画名家梁楷,而皮埃特洛·洛伦采蒂则从吴道子的作品中获取灵感。这种兴趣也激发了欧洲人探索世界的好奇心,当威廉·鲁布鲁克于1256年前往牛津进行东方见闻讲演时,观众席上就坐着欧洲启蒙时代的先驱罗杰·培根,他正认真地坐着笔记,以便启发200年后那位开启地理大发现时代的海军上将克里斯托福罗·哥伦布。

从“西来孔子”到自强运动

( 1204年,第4次东征的十字军攻陷君士坦丁堡 )

( 1204年,第4次东征的十字军攻陷君士坦丁堡 )

明代奉行的闭关政策,使得儒家士大夫对于欧洲的了解迅速倒退,而随后来到东南亚和中国福建广东沿海的葡萄牙殖民者贪婪傲慢,使得先前受人尊敬的欧洲人变成了“剽劫行旅,掠小儿为食”的“番鬼”与“红毛”。作为殖民据点与繁荣的港口城市的澳门,也成了欧洲传教士们力图进入中国的跳板。1578年,耶稣会士范礼安来到澳门,他察觉到,要进入这个拥有上千年文明且自视甚高的国度,传教士们必须对中国的文化语言有所了解,并以尊重宽容的态度对待那里的居民。在他的要求下,1582年,一名年轻、性情平和的年轻神父利玛窦被派往澳门,一年后,他以自己的才干、圆滑进入中国,沿肇庆、韶州、南昌、南京这一路线,终于在1601年来到了北京,并一直居住至1610年他去世为止。在中国儒家知识分子面前,精明而恭谦的利玛窦以一个异邦士人和科学家的面目出现,他不仅通过中文版《天主实义》,将欧洲经院哲学的逻辑常识介绍给中国,还与徐光启将欧几里得的六卷《几何原本》翻译成中文。当然,他对中国人认识西方做出的最大贡献,就是《万国舆地全图》,为了不过分刺激中国朝野唯我独尊的天下观,利玛窦将中国的面积适当缩小,而将其放在地图的中央。虽然这位中国通在宗教上的理想从未实现,但他至少在学问和品德上获得了与他同时代的中国士大夫的承认,著名诗人李日华在《紫桃轩杂缀》中称他,“居广二十余年,尽通中国文字……见人膜拜如礼,人亦爱之,盖远夷之得道者”。而紧随其后的艾儒略则赢得了“西来孔子”的美誉,他用中文撰写的《职方外纪》,成为明清两朝中国朝廷上下认识欧洲的范本,对于意大利,中国士大夫终于在荒唐不经的传说之外有了真实的了解:“拂郎察东南为意大里亚,周围一万五千里,三面环地中海,地产丰厚,物力十全,旧有一千一百六十六郡,其最大者曰罗玛,古为总王之都,欧逻巴诸国皆臣服焉。”

随着传教士著述在欧洲的传播和启蒙运动中百科全书派的研究,1735年,第一部系统介绍中国的著作《中华帝国全志》诞生了,其中第三卷的编辑人耶稣会士马若瑟精心翻译了元代剧作家纪君祥的《赵氏孤儿》,这个具备强烈悲剧色彩和异国情调的故事立刻引起了欧洲文学艺术界的青睐,从意大利歌剧作家梅塔斯塔西奥到伏尔泰与歌德,都以《中国的孤儿》为题目,创作了音乐剧或话剧剧本。

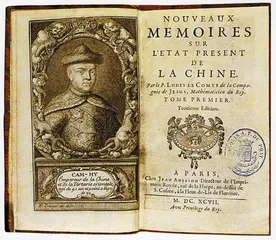

( 法国耶稣会士李明所著《中国近事报道》扉页,该书属于第一批由传教士为欧洲人撰写的介绍中国的著作

)

( 法国耶稣会士李明所著《中国近事报道》扉页,该书属于第一批由传教士为欧洲人撰写的介绍中国的著作

)

然而了解与交流带来的并不总是尊敬,意大利启蒙运动的思想家们渐渐发现中国并非像传说中的那么值得尊敬,其中的代表人物就是吉贝蒂斯塔·维科和G·巴雷特。维科研究的目的在于重新评价中国古老历史的重要性,他宣称,中国由于对外界长期封闭,它在文化上不可避免地将逐渐落后于欧洲,它自我吹嘘的4万年古老历史如果按照历史地理方法推算,也只不过4000年左右。相对于欧洲的拼音文字,中国文字几乎停滞在“象形状态”,儒家经典也不值得大肆推崇,甚至不能算哲学,因为“除了少数关于自然事物的粗糙拙劣的论调,其他几乎是一些通俗的伦理”。与维科的冷静推理分析相反,巴雷特则激烈、冲动得多,当代学者认为他之所以刻意对中国文化大加攻击,是因为他与伏尔泰实在是一对冤家,从而绝对不能容忍伏尔泰对中国的赞扬:“总是听伏尔泰喋喋不休地谈论哪个连他本人都知之甚少的民族,谁不生气?谁说孔子设计了最完美的政治体系?它怎么会被几万鞑靼人轻易摧毁?中国艺术中那些造型拙劣的佛塔,就像我们烟囱上的装饰……那些在瓷器和纸上丑陋的画,与米开朗琪罗、拉斐尔的差距,如同月亮和井底那么远。”在这一段文字的最后,巴雷特说出了一段100年后欧洲列强将对中国奉行的炮舰外交的预言:“事实上,欧洲任何一座港口上没有一艘战舰不能摧毁中国和日本的所有船队。他们所有的军队可以由一个普鲁士步兵团扫荡干净。”

具讽刺意味的是,将近100年后,被迫开放的中国人对意大利的评价也随着了解的增进而降低,魏源在《海国图志》中,称“意大里裂为数国,教虽存而富强不竞,其居民纤身,好诗歌,画像,刻雕各务。好逸惮劳,有怨敌皆不明攻,而但暗报”。而徐继在《瀛寰志略》中,也说意大利人“吏多苛政,教主擅权,故夙称沃土而民恒贫乏”。当洋务运动的推广者决心向西方学习“自强”,“求富”的科学技术,谋求平等关系时,他们也尴尬地发现自己不得不从利玛窦和艾儒略的时代从头学起,在徐继为美国传教士丁韪良翻译的《格物入门》作序时,他承认“泰西之学始于利玛窦之东来”;清廷第三任意大利公使薛福成于1891年来到罗马时,最常携带阅读的著作就是艾儒略的《职方外纪》。而19世纪中叶,马志尼、加富尔、加里波第使意大利迅速统一,进而变成一个现代化工业国家的功绩在急于使中国摆脱列强附属地位的中国新一代知识分子看来,无疑是值得效仿的对象。1901年,因戊戌变法失败而流亡到日本的梁启超就写下了一篇历史散文《意大利建国三杰传》。在文章中,梁启超破天荒地将这场统一运动的胜利归功于文艺复兴乃至罗马时代意大利人的精神中去。终于,在相识2000年后,两个相隔千里的古老文明摆脱了一厢情愿的美化,漠不关心与傲慢自大,互相找到了一个重新以理性、平等方式评价对方的空间。■

( 耶稣会传教士利玛窦和中国科学家徐光启 )

( 耶稣会传教士利玛窦和中国科学家徐光启 )

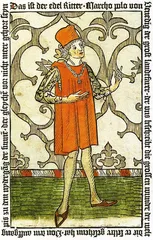

( 马可·波罗的肖像画

)

( 马可·波罗的肖像画

)

( 13世纪的威尼斯是垄断地中海贸易的霸主

)

( 13世纪的威尼斯是垄断地中海贸易的霸主

)

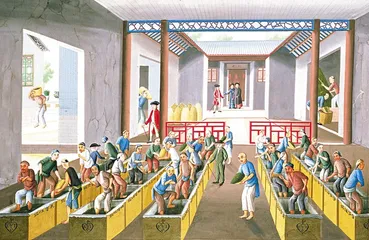

( 1790年,中国制茶工人将准备起运的茶叶装箱的场景 )

( 1790年,中国制茶工人将准备起运的茶叶装箱的场景 )