美丽与哀愁

作者:李菁(文 / 李菁)

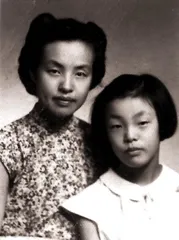

( 浦熙修与女儿

)

( 浦熙修与女儿

)

浦氏家庭

母亲原来叫浦修,浦家家谱上,母亲这一辈的女孩子取名都要带“女”字部——像三姨叫“安修”,母亲的叔伯姐妹有叫“姿修”、“婵修”等等。大姨的“洁修”和母亲的“熙修”都是后改的名字。

大姨和母亲出生在江苏嘉定(现归上海),浦家是一个大家,但并非那种有钱有势的名门望族。外公浦友梧早年在外地读书,1912年到北京,在北洋政府交通部任会计科员。母亲7岁时外婆带着两个女儿到北京投奔外公,在北京又添了三姨安修和舅舅通修。

有些重男轻女的外公总觉得外婆多养了女儿,又说女孩子多读书也无用;外婆经常为要女儿们的学费跟他吵一架,倔强的母亲在北京女子师范大学附属中学读完高一就辍学了。为了谋生,她进京华美术专科学校学美术并半工半读完成学业。1929年夏,她看到高中同学都投考了大学,十分羡慕,于是拿着京华美术专科学校的文凭试着报考北平女师大中文系,居然考上了。

母亲天姿聪颖,她教过数学、美术、音乐,会弹琴、画画,毛笔字也写得好,外公的履历表也经常由母亲代写,一向重男轻女的外公也认为母亲最聪慧。人们后来都知道母亲是一位著名的女记者,却很少知道她其他方面的才能。解放初期,外公有一次在王府井附近逛地摊时候,偶然发现了母亲18岁时画的一幅扇面,于是买回来送给母亲。这张画现在我一直保存着,前几年有一次拿给黄苗子看,他说:“你母亲的毛笔字和字真的很不错!”

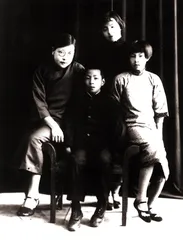

( 全家摄于20年代中期,从左依次为:浦熙修、浦安修、浦洁修 )

( 全家摄于20年代中期,从左依次为:浦熙修、浦安修、浦洁修 )

母亲她们姐妹都是名人。50年代一次两会期间,大姨、三姨是那一届的人大代表,母亲是政协委员,所以有人好奇地说,怎么名单中总有浦X修?浦洁修北平师范大学化学系毕业后,赴德国留学;三姨浦安修也在北京师范大学历史系读书,后赴延安;舅舅浦通修“文革”以后曾做过高教部副部长。其实从家庭背景看,他们没什么显赫的出身,靠的都是勤奋。姐妹三个都念了师范,也说明家庭条件不是很好。

因为外婆早逝,外公早去德国工作,大姨赴德国留学后,抚养11岁的三姨和9岁舅舅的责任便落在母亲身上。母亲比三姨安修大8岁,她们姐妹俩感情非常深,在一张床上睡了14年,三姨晚年告诉我:“你娘结婚时,我还大哭了一场!”三姨是那个年代众多投奔延安的大学生之一,1938年在延安与彭德怀结婚,家人是后来才知道的。我隐约记得小时候家里还议论过这事,说没想到三妹嫁给了一位那么有名的将领。

( 浦熙修与袁子英 )

( 浦熙修与袁子英 )

美丽优秀的女记者

母亲在上大学时认识了父亲袁子英,1932年两人结了婚。父亲原是中学教员,后来到“神州国光出版社”北平分社做经理。“神州国光社”的背景是陈铭枢的19路军,后因反蒋被查封,也在受通缉之列的父亲匆忙出走,后辗转到了南京。在一所私立学校做国文教员的母亲1936年底带着我们姐弟和舅舅去了南京。

( 1946年,邓颖超与浦熙修在重庆 )

( 1946年,邓颖超与浦熙修在重庆 )

早年艰难的生活造就了母亲倔强而自立的性格,她并不甘心当家庭妇女,不愿在经济上依赖父亲。1936年,母亲到某地产公司应试女职员一位,虽公司不招已婚妇女,却觉得母亲应试时的文章写得极好,将她推荐到了《新民报》。母亲在那里先是做发行,后又转到广告科。偶然一次机会,报馆人手不够,派她临时去救场,母亲写的文章一下子被报社社长陈铭德看中,于是被调到采访部当记者,也是《新民报》第一位女记者。

“记者”这一职业让母亲一下子找到了她一生的方向。她的文章敢于切中时弊,文笔犀利流畅,很多作品至今仍为人所称道。后来有人评价,浦熙修、彭子冈、戈扬和杨刚是三四十年代最著名的四个女记者。

( 30年代初的浦熙修 )

( 30年代初的浦熙修 )

1941年,母亲颇费脑筋,冲破当局新闻检查机关的扣发,写了“洋狗坐飞机”的新闻,轰动了全国;1943年,母亲在重庆写的两条短新闻《孔大小姐飞美结婚》、《女公务员为米请愿,孔副院长予以拒绝》,这是被新闻检查机关明令禁止刊登的,报社为此险些被封。1945年8月,国共重庆和谈,1946年1月,政治协商会议前后,母亲每天在重庆《新民报》晚刊的头版上,发表她对政协委员的采访,国共两党以及民主党派人士的重要人物,孙科、陈立夫、陈布雷、邵力子、周恩来、董必武、叶剑英、傅斯年、张澜、沈钧儒等一共38位代表,都接受了她的采访,此举为历史留下了宝贵痕迹,成为中国新闻史少有的华彩乐章。

1946年6月的一天清晨,浑身是伤的母亲被抬回家——头天,马叙伦等十名请愿代表从上海去南京请愿,呼吁停止内战。结果到了南京下关车站遭到特务五个多小时的毒打,前去采访的母亲也未能幸免,数次突围被殴,受伤后还趴在雷洁琼身上保护她,结果再次被殴打。我看见她的旗袍被撕破,上面血迹斑斑,后背一侧从上到下淤血青紫,头发也被扯得稀疏。她只能侧卧在床,行动困难。那时来慰问的人士络绎不绝,因为妈妈随身携带的包物都被特务抢走了,新闻界朋友还送来钢笔、手表等,直到现在,我还保存着其中一块小手表。

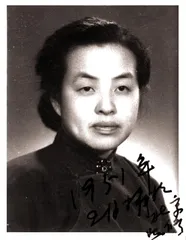

( 浦熙修最喜欢的照片,亲笔签了名 )

( 浦熙修最喜欢的照片,亲笔签了名 )

我们在重庆时,“浦熙修的家”是新闻界有名的沙龙。家里经常高朋满座,人来人往,经常没完没了、没黑没白地评论时事、交流新闻。那时,周恩来也常常打电话来找母亲,商量怎么发表对中共有利的新闻,我还接过自称“大胡子伯伯”的周恩来找母亲的电话。

母亲早已上了国民党黑名单。1948年11月她被捕坐了70天的牢,后期作为重犯被押到军事法庭,险些牺牲。据陆铿写的文章《千古奇冤李荆荪》披露:原国民党《中央日报》的总编辑李荆荪1970年在台湾被诬“通共”而被捕,被迫要交代在重庆和南京时期的“上级”,平时不好交往的李荆荪想来想去只好“交代”出他的“上级”是浦熙修,最后被判无期,可想而知,母亲在国民党的影响。

( 1946年,彭德怀和夫人浦安修在延安枣园 )

( 1946年,彭德怀和夫人浦安修在延安枣园 )

母亲的情感世界

1947年秋冬,我在母亲的抽屉里发现她和爸爸离婚的登报启事,我才知道他们离婚了。

( 左至右:大姐浦洁修、小弟浦通修、二姐浦熙修、三姐浦安修 )

( 左至右:大姐浦洁修、小弟浦通修、二姐浦熙修、三姐浦安修 )

父亲袁子英祖籍在湖北,毕业于北京的中法大学。他当年和石评梅他们一起办过杂志,和她很熟,父亲的文笔很好,以前还经常给母亲改文章。不过我小时候觉得他写的东西都是风花雪月,充满小资产阶级情调。

其实父亲也是一个有民主思想的人。母亲的一个老朋友、也是董必武的秘书鲁明告诉我,父亲在解放前也帮助共产党做了许多工作。但他与母亲终究是两种性格的人,父亲可能更希望母亲是一个贤妻良母式的人物。但母亲受那个时代的影响,追求独立,瞧不起那些依附在男人身上生活的人。她一生最骄傲的事情便是17岁就经济独立,即使和父亲结婚后,我们的学费往往由她出,实在迫不得已时才会跟父亲张口。他们的生活圈子也完全不一样,父亲不愿参与政治,更愿意平平安安地过生活。相比之下,母亲更激进一些。

母亲在1955年写的自传里回忆,她在重庆期间就与爸爸有了分歧,这分歧起自何时何事,我并不知道。我只记得1944年夏,有一个中外记者团去陕甘宁边区采访,母亲是受邀的唯一女记者,但爸爸知道后去报社阻止,因为多种原因母亲最终也没去成。我记得他俩为这事也争执过。

一本很有影响的书里这样说:“……罗隆基与史良关系被大家默认……可谁也没想到,会冒出个浦熙修来……史大姐觉察后,立即结束了这段浪漫史。”史良和罗隆基之前是什么样的关系暂且不论。我们在1939年到重庆后,我家和史良阿姨同住在上清寺枣子南垭犹庄。史良住在二层小楼,我家住在一侧底层,出入不同的门。那时史良已和小陆(陆殿东)叔叔结婚了。我后来还专门委托民盟中央的一个老先生查档案,他告诉我,史良是在1937年前后结的婚。母亲的档案里写着,她加入民盟的介绍人是史良和罗隆基,我推测是史良介绍她认识的罗。所以,我以为,史良和罗隆基是因为母亲而分开的说法是不成立的。

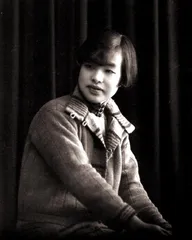

( 20岁的浦熙修 )

( 20岁的浦熙修 )

史良阿姨那时候确实名气很大,连我那样小的孩子都知道她是个大律师,说她一打官司准赢,还传说她在出庭之前也要烧香拜一下。我见到她时她已有些中年发福了,印象最深的就是她一口上海话,两片嘴唇很薄,据说这样的人口才都很好。

母亲和罗隆基真正接近是到了南京以后。1946年底,以周恩来为首的中共代表团从南京梅园新村撤走,母亲很伤心,1947年3月,董必武离开时她眼睛都哭肿了。对她来说,一个值得信赖的倾诉对象不在了,她心里很苦闷,于是经常跑到已搬至梅园新村且接管中共财产的民盟那里跑新闻。另外,母亲一直觉得作为一个记者,没学好英语是遗憾的事,于是找罗隆基学英语。罗隆基是一个有才华和独特见解的人。

父母离婚后,父亲又再婚、一直生活在上海。解放前,因为其他人跑到台湾,给了他一个“资源委员会华东矿务局副局长”的虚名,让他留下来。1969年底被迫害致死。

记得我刚到北京时见到三姨,她劝母亲不要和罗隆基好,觉得罗是一个“资产阶级政客”。周围亲友也对罗的人品颇有微辞。连罗隆基身边的人也反映,罗自己说身边少不了女人。可能因为这些言论的影响吧,我对罗隆基也没有什么好感。刚到北京时,母亲带着我们姐弟住在北京饭店,那时每周末都有舞会,有一次罗隆基穿着一身白西装过来请我跳舞,我头一扭走开了,那时我还不满16岁。

我后来才知道罗隆基有两次婚姻(注:罗隆基的第一任妻子张舜琴是罗在英国留学时认识的华侨,基督徒,两人性格不合经常打闹而很快分手。第二任妻子王右家亦留美归来,在靳以与罗隆基之间选择了后者)。我相信,他和母亲是真心相爱过的。母亲以前从来不在我和弟弟面前提她和罗隆基的事,直到我参了军,1952年她在给我的信中第一次谈及此事。母亲说,他们在解放前是准备结婚的,但那时形势也比较紧张,罗也有肺炎,后来就拖了下来。出于多年的感情,她觉得现在仍以朋友交往为好。

1949年以后,母亲一直住在文汇报驻京办事处,罗隆基住在西边,我和弟弟周末均回家住,与母亲共事多年的谢蔚明曾写文章驳斥:罗、浦之间“同居十年”的说法并不成立。

政治狂澜中的母亲

解放以后,妈妈非常高兴,回想起来,那段时间她好像天天生活在灿烂的阳光下,真的是满心欢喜地迎接这个新社会。但妈妈很快感觉到一种政治上的失落感。原来和她无话不谈的党员朋友,慢慢疏远了;工作上,以前她是写独家新闻见长的,但因为后来规定重大新闻必须用新华社通稿,她也一下子不知道如何发挥作用。

1957年夏季的一天,我那时还在北航上四年级,一个同学突然找我,把《中国青年报》往桌上一摊给我看,上面写着“斗争大右派浦熙修”的新闻和母亲挨斗的照片,我脑袋“轰”地一下大了,但第一感觉就是肯定搞错了:母亲在解放前被特务毒打、还坐过监狱,差点牺牲了,怎么会反党呢?!

我是在80年代才知道,当年《人民日报》曾发起声讨“大右派”浦熙修,以及《文汇报》编辑部的社论是毛泽东亲自起草的等情况。我现在也没搞清楚究竟为什么点了母亲的名,1949年开国大典那天,毛泽东还接见过母亲,赞扬她“你是坐过班房的记者”,几个月前,毛泽东刚刚在一次宣传会议上表扬了母亲所在的《文汇报》;周恩来也称母亲是“我们的亲戚”,怎么在1957年一夜之间就成了“能干的女将”了?

反右之前是“提意见会”,后来叫做“鸣放”,那段时间,身为政协委员的母亲去东北视察,不在北京,也很少看报纸,回北京后也一直闷头写调查报告,对形势一点也不了解。1957年6月初民盟自己人已经开始在批罗隆基,但那时他好像也没有意识到事态的严重性。6月3日,他“鸣放”完到锡兰(今斯里兰卡)科伦坡开会,回国后在昆明给母亲打电话问形势如何,母亲告诉他只要检讨一下就可以,在政治上她太幼稚了。

很快,母亲便要迎接每天几场的批斗会,要她交代她与罗隆基与所谓“民盟右派系统”的关系。那时《大公报》的高集受邓拓委托,到《文汇报》组织反“右”;在家庭内部,母亲也面临着极大的压力。印象很深的是,民建成员的大姨在我家几乎是训斥的口吻,逼母亲找过去的信件、日记——她后来说,当时是受高层领导的指示来做工作的;我对母亲的态度也不对,大姨让我找什么我就找什么,所以后来所谓她“交出”罗隆基的情书之类的材料,不是母亲自己要拿出来,是周围包括我在内的那些人共同施压下的结果。但那时候,我们都相信,自己是代表正确的政治方向,在帮母亲改正“错误”。

母亲对突如其来的政治风暴毫无思想准备,一度甚至有自杀的念头。母亲的很多朋友都评价她是一个美丽、单纯的女人,不了解真正的政治。我并不是为母亲做辩护。但母亲只是一个生活在白区、普通的记者,像那个时代很多追求进步的知识分子一样,她被党宣传的民主、进步思想所吸引,由同情转为支持乃至深信不疑;之前党内那么多复杂的政治斗争,她也从来没有经历过。所以当罗隆基被她所信任的党置于对立面、她要在两者作出选择时,她只能,也是“必须”选择后者。

于是在周围人的“帮助”下,母亲一次又一次地写检查交代,真心实意地按照党的要求检讨自己,“揭发”罗隆基。母亲可能还有另外一种想法:她觉得自己被误解了,为了证明自己,她不惜把所有的东西,包括最隐秘的东西拿出来给大家看,让大家知道她是受了委屈。而这样的结果只能是一次比一次升级,更深地坠到政治深渊里。

1965年底的一天,我在北航的教研室接到母亲电话,她哽咽着告诉我得了直肠癌。转过年来,形势更加严峻,8月被红卫兵抄了家,很多书画也就此丢失;住在大姨家的外祖父因抄家受惊吓去世,三姨安修也被批斗,偶尔到母亲那里洗澡,母亲看见她身上被打得青一块紫一块的,这一对患难姐妹各自被抛进政治巨浪里而不能自保。

没多久,母亲的直肠癌复发。病情后来越来越恶化,住院数次又因为是“大右派”都被赶了出来。1970年4月23日,母亲病情再次恶化,医院观察室人满进不去,只好在走廊里输氧抢救,那时我在干校,弟弟出差。母亲就这样带着满怀的委屈和不解,在嘈杂喧闹的医院走廊里,走完了她最后一程。而罗隆基在1965年12月,因心脏病突发,孤独地死在家中。其实,母亲与罗隆基都是那个时代的悲剧。■