三里屯在心里,不太好拆

作者:贾冬婷(文 / 贾冬婷)

( 入夜的三里屯,让年轻人迷恋

)异乡人的故乡

( 入夜的三里屯,让年轻人迷恋

)异乡人的故乡

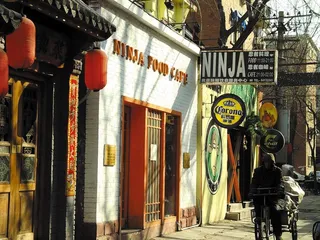

1996年,开第一间Disco失败的李亨利找到三里屯北街,这儿是一片兴旺的服装市场,“路两边都是卖服装的,房子很破”。他看到这家店,窗帘都拉着,里面就一个服务员,守着酒家上的一瓶啤酒,原来也是个酒吧,叫“阿尔卑斯啤酒屋”。当时,它的周围,只有Jazz Ya,58号,整个三里屯地区也只有20家酒吧。晚上都没有路灯,整条街都是黑的。李亨利看重它白天服装市场聚集的人气,第一家把桌椅摆到外面去,逛完服装市场的老外会来坐坐,慢慢就习惯了。“白房子”被叫开,也是因为最初外面涂成了最简单的白色,“基本没想,桌椅板凳加吧台,就行了”。李亨利也觉得奇怪,怎么当时“白房子”就这么火,他笑说,那时候很少酒吧有厕所的,觉得面积小都不盖。客人去了以后非常不方便,就开始找哪个酒吧有厕所,发现白房子有,人就呆住了,越呆越多。“那时候开酒吧多简单,只要你有厕所就行了!”

“外国人也挺可爱的,让他们找到点家乡泡咖啡馆的感觉,他们就很快乐了,每个晚上,越聚越多,周末这里就变成了联合国。”最初的那两年,曾在澳大利亚获过调酒师奖的“专业人士”李亨利亲自调酒、下厨,音乐也是从国外挑回来的。“当时酒吧里没有真正好喝的咖啡,甚至还大量充斥着速溶咖啡,而我们会做真正的卡布其诺,完全没有被改良后的痕迹。”

1996年的北京,美国乡村音乐风行一时,北京音乐台“乡遥俱乐部”聚集了一帮铁杆乐迷。音乐台和一家公司商量,合开一家酒吧,“给热爱乡村音乐的人一个家”,这年的8月,“乡遥”在三里屯南街诞生了,乡村音乐,啤酒,浓浓的西部牛仔式生活想象。这时,南街已有了“咖啡咖啡”、“隐蔽的树”、“明大”,乡遥酒吧副总经理陈捷说,与北街酒吧的整齐相比,南街一个是一个,个性鲜明,南街给大家营造了一种“逛酒吧”的气氛,有目的性地去“乡遥”,下一站去“明大”,这家喝两杯,再到下一家。

那时候,酒吧多设在酒店里,萨克斯,红酒的氛围,要拿券换酒。一旦发现民间也有酒吧了,音乐和酒更好,使馆区附近的老外们一下子涌来了。1998年来到“乡遥”,从酒保一直做到副总经理的陈捷记得,最早是衣着光鲜的人进来,穿着名牌,哪怕牛仔裤也是苹果、Levis。他们大多在30岁以上,受过良好教育,收入稳定,喜欢乡村音乐,觉得去酒吧是一种时尚。或者是某某“总”,某某领导,五六个人,喝个一两千块钱不觉得。“这么多年酒吧的价钱没怎么变化,一杯啤酒当时就卖二三十块钱,那时酒吧确实是属于他们的,不是一般人去的。”

那时候,酒吧多设在酒店里,萨克斯,红酒的氛围,要拿券换酒。一旦发现民间也有酒吧了,音乐和酒更好,使馆区附近的老外们一下子涌来了。1998年来到“乡遥”,从酒保一直做到副总经理的陈捷记得,最早是衣着光鲜的人进来,穿着名牌,哪怕牛仔裤也是苹果、Levis。他们大多在30岁以上,受过良好教育,收入稳定,喜欢乡村音乐,觉得去酒吧是一种时尚。或者是某某“总”,某某领导,五六个人,喝个一两千块钱不觉得。“这么多年酒吧的价钱没怎么变化,一杯啤酒当时就卖二三十块钱,那时酒吧确实是属于他们的,不是一般人去的。”

“好多人开始都不知道洋酒怎么喝,好多喝法是酒商的一些活动推出的,像芝华士加绿茶,科罗娜加柠檬,后来反而成了一种时尚。”

最初,白天这条路上空空荡荡,偶尔有一两个居民走过,一到晚上,马上灯红酒绿,换了另一幅景象。“我们戏称自己为做鬼生意的人。”陈捷说。

“白房子”开业半年后,几乎每个月都有一家酒吧开业,一直到1998年,这条街就从头到脚都是酒吧了。三里屯很有名了,老外都知道,北京有“天安门,长城,三里屯”。那是整条街的全盛时期,全北京就这么一条酒吧街。“1999年开始,整个节奏就不一样了。那个时候真是可以用人山人海来形容。你要下午到‘白房子’,整条街根本不可能找到座位的,都得等。哪怕有个10平方米的店,也会赚钱。”亨利说。

“白房子”开业半年后,几乎每个月都有一家酒吧开业,一直到1998年,这条街就从头到脚都是酒吧了。三里屯很有名了,老外都知道,北京有“天安门,长城,三里屯”。那是整条街的全盛时期,全北京就这么一条酒吧街。“1999年开始,整个节奏就不一样了。那个时候真是可以用人山人海来形容。你要下午到‘白房子’,整条街根本不可能找到座位的,都得等。哪怕有个10平方米的店,也会赚钱。”亨利说。

普通的白领、蓝领都去了,路边吃羊肉串,穿板鞋,喝二锅头、燕京啤酒的,都可以进,人们的收入慢慢增加,对酒吧越来越接受,泡吧慢慢渗透到市民心目中。

酒吧生意太好了,服装店一家家被置换,对面服装市场也被清理掉,成了绿地和酒吧。但这时,在亨利眼中,窗外少见买衣服的漂亮姑娘了,在“白房子”周围转悠的人也开始变得很奇怪,“都是举着小旗子的导游和游客,看个新鲜,但不怎么消费”。

陈捷印象中的转折在2000年,南街小酒吧陆续开起来,每个只有十几平方米的样子,从5块钱喝起,站在路边就开始喝。最早带动这些小酒吧的是老白开的“彩虹岁月”,刚开始卖咖啡杯具,后来增加到卖酒,5块钱一瓶,后来慢慢加些金汤力。看一家挣钱,慢慢都来开,一共开了七八家。

车多了,人多了,那条路变得坑坑洼洼了,最深的坑有半米。陈捷说,短短五六百米路中间全挤满了人,开车从路口进去,没一小时出不来,烤羊肉串的,路边摆烟摊的,卖花的小孩,乞丐,妓女,卖白粉的,卖大麻的,各色人等都有。原来就是中国人、白种人,后来黑人和东南亚人也多起来。原来来酒吧的是三十多岁的,四五十岁的,后来慢慢变成十六七岁的。“那些小孩,打架闹事,从餐厅门口擦血能擦出这么大一堆,被打的人头上缝的跟足球似的。”陈捷说,来得人越来越多,不再穿正装,凭衣服也分不出来的是什么人,但里里外外能看那种气质。比如说,看他点的酒,要懂,不用看单子;要不懂,翻半天也不知道要喝什么;你就有机会推荐,再慢慢聊,就会聊成朋友。“街上有好多卖花的小女孩,有的老外问,你怎么不上学啊?穷,没钱。就给她三四百块钱,把她花全买了。或者到小商店给他们买一大堆方便面、火腿肠什么的。”

陈捷说,在这个酒吧乡遥风格一直很固定,不是这里的客人来了之后会不接受,酒吧在挑客人,客人也在挑酒吧,慢慢同一个酒吧里就都成了“吧友”。陈捷说,世界杯、国际形势、“非典”都对生意有影响。“但做久了,甚至我们都知道今年会有多少钱,预算跟最终结算,不会超过5%的出入。”比陈捷他们还清楚的是楼上的居民,“一天,一大妈还有俩男的来找我,‘你们音乐声太大了!别狡辩,你们什么时候演的我知道!9点35分开始,10点半第一节停了;到10点35分又开始,到11点10分第二节;第三节从11点半开始一直唱到12点半;又来一个弹吉他唱歌,唱到两三点钟。’当时非常惊讶,她怎么记得这么清楚!”陈捷说,现在想想那些老居民,还有片儿警都挺有意思的,一开始天天吵,后来互相体量一下,“哄着他们,一到夏天,就拿可乐上去,每家发两瓶可乐,或者拿点爆米花,色拉油。拆迁时,楼上居民还要我们乡遥的小木牌留做纪念。”

在“白房子”还没有沦为观光客酒吧的最初两年时间里,来的都是些外国人,演员,跟艺术沾边的人,亨利称之为“漂亮的人”,也就是在这儿,他认识了“小黑”柯受良,喝酒熟了,决定一起开个Club,这就是后来的三里屯夜店标杆“88号”。

在“白房子”还没有沦为观光客酒吧的最初两年时间里,来的都是些外国人,演员,跟艺术沾边的人,亨利称之为“漂亮的人”,也就是在这儿,他认识了“小黑”柯受良,喝酒熟了,决定一起开个Club,这就是后来的三里屯夜店标杆“88号”。

“我喜欢按标准来做,标准就是,花很多钱,不是说装修,是指软的方面,做一个完整的Club系统。我自己去香港买了很多胶盘,最贵的一次花了15万请DJ,请了《猜火车》中的音乐怪才保罗·奥根福,收200块钱门票,一般的都是20块钱,很多人说我疯了。但是一直到现在,大家说我的Party是最好玩的。”“我还做过莱卡时尚秀,channel V活动,每周末都有不同主题。当时那店里,名片都没有,不认识,大家就玩,没有狗仔队,也没有电话照相机,艺人在里面玩很放松。不像很商业的,又派名片又什么。”

亨利很怀念当年的气氛,“那时候我们的客人,几乎没有一个人的职业是重的,个性很强的一组人凑在一起,完全不同的想法冲击大家的思想。也许是天时地利吧,当时正好缺乏那个东西,所有人都需要有新东西要有变化的时候,就出来了。让我再做一个88号,我也做不出来了。”

“酒吧越来越多了,原来逛酒吧的人都来开酒吧了,把原来可以在酒吧消费的钱都赔了,所以就造成后面有一个低迷期。再加上流行大型Club,直接冲击到这条街,像三里屯这种小型酒吧街的模式,已经走向没落了。”

在“乡遥”最后的告别晚会上,人们说:“乡遥拆了?拆了乡遥?它在心里,不太好拆。”■

北京电视台的一个摄制组在2004年9月进入三里屯地区,对旧三里屯进行历史性纪录,并跟踪拍摄改建全过程

北京电视台的一个摄制组在2004年9月进入三里屯地区,对旧三里屯进行历史性纪录,并跟踪拍摄改建全过程

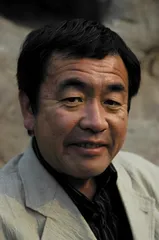

◎杜培华

2003年,北京市规划委员会1253号文件批准三里屯地区进行大规模改建。这个改建项目从2004年11月起开始实施。

据摄制组了解,这次改建包含有5.26公顷的区域,东西向在雅秀市场东侧路到三里屯路西侧之间。一部分从三里屯北里的五建宿舍南甬路向南,到朝阳区教委办公楼;另一部分从朝阳区教委办公楼向南,到工体北路。这个区域原有建筑主要是从1958年开始建筑的简易楼居民住宅,其中最好的居民楼是1964年建筑的国家粮食部干部宿舍。后来三里屯酒吧街的大批特色店铺、酒吧就都曾建在这些居民楼中的通道小路旁边。现在这个地区,除了三里屯东路的酒吧、商铺和3.3商务楼一带的建筑之外,其他酒吧、商铺和居民楼房已经基本上拆除。

在我们看来,在这个时代,我们的都市有许多触动人神经很深的东西,我们在这个时代的各种生存,几乎都是由都市的核心内容牵引着。而北京的三里屯和它这次大规模的改建,正是我们整个大都市的一个经典场景,带着很强的寓言性。

在我们进行跟踪拍摄的这一年间,有1341户居民从此迁出,其中大多数家庭都是在这里住了几十年的老住户,他们居住的这个安静平常的居民区,在非常短的一个时间里突然变成了全北京,甚至全中国知名的一个时尚聚集地。在他们还没有真正认同这种地域特性的时候,现在他们又要离开这个既有深厚历史的熟悉又有某种格格不入的地方了。

而那些从上世纪80年代之后开始在这里做酒吧餐饮生意的人,既在这里挣了钱,也在这里成了时尚人群的活跃分子,他们和他们那些固定的客人,都更留恋之前那种若隐若明的小店铺式的经营空间。

负责这项改造项目的北京国锐公司,从这些原有的时尚资源中得到启发,要把这个区域改建成更具规模的时尚消费地,但恰恰是要一改先前的小店铺群落式的松散格局,使新的三里屯变成一个高档时尚文化区。在他们的策划案中,新三里屯布局包括南北两个区域,将是一个无车的步行区域,里面将包括一些新酒吧、餐馆和美术馆、电影院、剧院等娱乐性建筑,还有露天的庭院和花园。其中南区将有一系列华丽的、但只有四层楼高的商业平楼,这些平楼被设计在连接附近商场和平台的步行走道网络中间。北区将是被美化的街道与地面商家所在的专属区域,里面将设有世界各国的顶级品牌店。在北部的高级写字楼侧面,还将构筑一道宁静的墙,以使这个区域成为繁华闹市里的避风港。整个区域总建筑面积将达到84000多平方米,预计2008年前投入使用。建筑师隈延吾表示,“在北区,我们尝试去实现一种哲学,亚洲的哲学。在亚洲哲学里,庭院是非常重要的,尤其是岩石庭院,它是一个庭院基本样式。在岩石庭院里,岩石是重点。在这个项目里,四个独立的大厦象征岩石,一个安静的庭院里的岩石。这能为访客创造出一次独特的经验”。

负责这项改造项目的北京国锐公司,从这些原有的时尚资源中得到启发,要把这个区域改建成更具规模的时尚消费地,但恰恰是要一改先前的小店铺群落式的松散格局,使新的三里屯变成一个高档时尚文化区。在他们的策划案中,新三里屯布局包括南北两个区域,将是一个无车的步行区域,里面将包括一些新酒吧、餐馆和美术馆、电影院、剧院等娱乐性建筑,还有露天的庭院和花园。其中南区将有一系列华丽的、但只有四层楼高的商业平楼,这些平楼被设计在连接附近商场和平台的步行走道网络中间。北区将是被美化的街道与地面商家所在的专属区域,里面将设有世界各国的顶级品牌店。在北部的高级写字楼侧面,还将构筑一道宁静的墙,以使这个区域成为繁华闹市里的避风港。整个区域总建筑面积将达到84000多平方米,预计2008年前投入使用。建筑师隈延吾表示,“在北区,我们尝试去实现一种哲学,亚洲的哲学。在亚洲哲学里,庭院是非常重要的,尤其是岩石庭院,它是一个庭院基本样式。在岩石庭院里,岩石是重点。在这个项目里,四个独立的大厦象征岩石,一个安静的庭院里的岩石。这能为访客创造出一次独特的经验”。

日本建筑师隈延吾是新三里屯开发计划的主建筑师,他参与了总体规划与设计,并且在这个项目中不断要在购物用餐和休闲的方向上开发出一个个新概念,力求在四周环境和自然间取得平衡。隈延吾的作品一向是以奢华的创造性和微妙的平衡在国际上赢得赞誉,他的设计总是让人体会到他对人类与环境间的互动有着深刻理解,此前他在长城脚下的公社以一幢竹屋在中国广为人知,他对光和影、空间和材料的并置,使他获取过非常重要的奖项。其中包括1997年享有威望的日本建筑学院奖。

日本建筑师隈延吾是新三里屯开发计划的主建筑师,他参与了总体规划与设计,并且在这个项目中不断要在购物用餐和休闲的方向上开发出一个个新概念,力求在四周环境和自然间取得平衡。隈延吾的作品一向是以奢华的创造性和微妙的平衡在国际上赢得赞誉,他的设计总是让人体会到他对人类与环境间的互动有着深刻理解,此前他在长城脚下的公社以一幢竹屋在中国广为人知,他对光和影、空间和材料的并置,使他获取过非常重要的奖项。其中包括1997年享有威望的日本建筑学院奖。

参与建筑设计的分别有5个设计公司,其中有一些由非常年轻的建筑师组成。来自美国的ShoP和LOT-EK,都是90年代后期进入建筑界的新事务所。ShoP是一个有5个合伙人组成的建筑小组,他们在90年代后期爆炸性地以一种新的商业方式和新样式的哲学进入纽约建筑界,最近完成的著名项目包括纽约世贸中心遗址神父街人行桥。LOT-EK在建筑和设计界也拥有很高的曝光率,回收和运用新科技也是他们的长处,他们的作品总是出现在纽约《时代》周刊、《Wallpaper》、《A+U》、《Wired》、《Vogue》等刊物里。后来又有日本的松原弘典加入,他1970年出生于东京,1997~2001年间,在东京的伊东丰雄建筑设计事务所株式会社才开始他的建筑设计事业。设计者们希望它成为世界时尚潮流的集结地。

作为旁观者,我们无法预言我们是否能适应从原先的亲切气氛中走向酷而炫目的新三里屯,而新经验是否能让我们沉迷或让人沉迷的程度也都还是难以想象的。■

(作者为电视片《三里屯SITE》的导演)

◎周榕

◎周榕

美国著名城市学者路易·芒福德说:“这个世界,从许多实际内容来看,已变为一座城市。”换一个角度,芒福德的这句话可以表述为:城市,今天已经成为世界的模型。

当世界变为一座城市,人们在不知不觉中便逐渐把城市的秩序理解为世界的秩序,城市被偷换为生活的先验背景。而有多少在城市中栖息的居民觉察到,当城市按照某种确定的规律被塑造出来的时候,这个世界原初的丰富、暧昧与复杂是否已被城市规划的简单法则悄悄地涤滤殆尽?现代生活的枯燥乏味与现代城市空间的刻板无趣是否存在某种内部关联?

回溯历史,现代功能主义城市理论是建立在城市资源极度短缺基础上的低限理论与应急方略,在1933年8月现代建筑国际会议通过的《雅典宪章》中得到了充分体现。其核心思想,是在资源短缺的现代城市中,通过把城市功能分为居住、工作、游息、交通四大类型的简单方法高效率地配置城市资源,从而保障城市中的每一位居民最基本的生存条件。二战结束后,《雅典宪章》成为国际现代城市规划理论与实践的依据,依托《雅典宪章》和苏联城市规划理论的中国现代城市规划和管理体系的特色很鲜明:1.计划经济的模式;2.强控制、弱协商的管理体制;3.简单化、非整体性的城市效率观;4.城市资源静态的低限配置原则;5.追求理想、蔑视现实的乌托邦情怀。在这个大背景下,90年代三里屯酒吧街在北京的出现堪称一个异数:它不是任何城市规划的着意引导或者政府扶持的产物,而完全是市场力量主导下城市资源的自发聚合。

这些最初以临时建筑名义报批的粗陋场所,历经十年的发展与更新,早已闻名遐迩,成为北京城市活力、魅力、吸引力的源泉,其人气为一时之冠,并吸纳了大量的城市休闲娱乐资源向其汇聚,从而令周边城市区域迅速升值。在三里屯酒吧街发展最鼎盛时期,许多中外人士甚至将是否邻近三里屯当作自己在北京择居就业的一个标准。可以设想,如果三里屯酒吧街不是在北京城市规划与管理的体制缝隙中悄然萌芽,并凭借它的草根性挺过了多次整治、拆除、改造的危机,仅凭现行的城市规划与管理体系,根本不可能为北京创造出这样一种城市磁力。

这些最初以临时建筑名义报批的粗陋场所,历经十年的发展与更新,早已闻名遐迩,成为北京城市活力、魅力、吸引力的源泉,其人气为一时之冠,并吸纳了大量的城市休闲娱乐资源向其汇聚,从而令周边城市区域迅速升值。在三里屯酒吧街发展最鼎盛时期,许多中外人士甚至将是否邻近三里屯当作自己在北京择居就业的一个标准。可以设想,如果三里屯酒吧街不是在北京城市规划与管理的体制缝隙中悄然萌芽,并凭借它的草根性挺过了多次整治、拆除、改造的危机,仅凭现行的城市规划与管理体系,根本不可能为北京创造出这样一种城市磁力。

三里屯酒吧街的样式完全逸出了城市规划的预想,对当时整个城市是一种陌生的城市现实。这个现实,或许根本无法纳入对于城市现代化宏大的理想格局,但十年后,却成为北京现代城市最常规的一种场景类型。也许,它不是每一个北京人生活的必需,大多数北京居民在十年中从未光顾,但它存在的重要性在于增加了城市的复杂性,而场景类型的复杂本身就是城市生活的动力之一。

如果我们把城市看成《黑客帝国》中所描述的Matrix这个具有严格控制特征的母体,而城市规划与管理体系是维持母体的强大程序,那么三里屯酒吧街就是这一程序中的bug。借此,我们得以略微抵抗现代化城市编码的格式化力量,尽管城市规划的程序惯性一直试图将这样的bug一举清除。

三里屯酒吧街的发生和存在,为城市发展树立起另一个向度的参照系,北京城市开始了某种趣味的苏醒与多样性的自觉。自此,越来越多类三里屯式的草根空间在城市深处暗涌而出,偏转、发散了原本整齐划一的城市生长的方向。

一场微醺之后,三里屯终难逃被城市规划与商业力量强行设计改造的命运,无论动用多么优秀的设计师,无论将它的改造如何美学化。可以预计的是,经过现代化意志与钢铁般秩序的改造,被格式化后的三里屯在城市中的作用将根本区别于作为bug的三里屯。或许,三里屯对于城市的意义正在于bug般的粗陋,而不是格式化的美轮美奂。我们的城市,经历十年的悸动之后,正沉稳、冷酷、坚决地重新格式化城市中的bug区域,以完成城市的整体神话。隆福寺、秀水街、三里屯服装街、鬼街的东半部以及正在改造中的三里屯酒吧街,随着一个又一个城市中的bug被剔除,我们的城市重新夺回了美丽的统一性,无论这种美丽的统一是否索然寡味。

三里屯上空的酒神,重新潜回我们的记忆,和波德莱尔笔下城市的自由漫游者一样,在这座城市中,他终有一天无处可去。■ 三里屯