费尔南多·博特罗的“哥伦比亚时间”

作者:曾焱 《橙子》

《橙子》

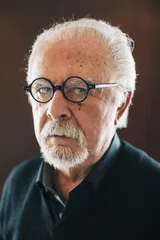

费尔南多·博特罗(Fernando Botero)和我们每个人合影,看起来都是很严肃的样子,但在采访过程中,老先生喜欢来一点小自嘲,流露出他自己所说的浓重的“拉美特性”。

这位哥伦比亚“最伟大的画家”,也是目前还在世的不多的几位世界级绘画大师之一。

这次到中国国家博物馆来举办个展“博特罗在中国”,艺术家带来代表他一生艺术阶段的96件作品及6个系列:拉美生活、静物、斗牛、马戏团、经典再现和素描,也带来了一个现实中的大家族:夫人,两个儿子,几个孙辈。他的孙子菲利普(Felipe)说,祖父这次是想以北京作为他们家族聚会的地点,所以把家庭成员从世界各地招呼过来。他们也很久没有这样热闹地聚在一起了。

老先生打开房门,站在门口迎接我们。菲利普快步上前,恭敬而郑重地握住祖父的手问候早安,像是许久未见,其实前一天他刚陪伴祖父在北京那场大雪天里爬上了长城。博特罗的笑容,既慈祥又威仪,让人想起拉美小说里那些终生保持权威的一家之长:偏居小镇,预言一切,不动声色地掌控着全局。

博特罗确实出生在哥伦比亚麦德林城(Medelin)的一个小镇,但他的家和工作室安放在了欧美各地:纽约、巴黎、柏林……和老家。现在的大部分时间,他住摩纳哥,靠近法国南部的有钱人的度假胜地。摩纳哥大公雷尼埃三世还在世的时候,给他在海边修建了一个工作室,送给他,说:“你就在这儿画画吧!”

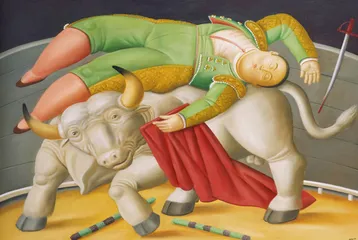

《斗牛士》

《斗牛士》

然而他从来没有画过大公的领地和风景。画里仍然是他遥远的哥伦比亚,还有家乡记忆留给他的那些胖人儿,具有极高的辨识度。“我在纽约待了15年,但是我不会画美国的;我现在来中国,也不会画中国。我的绘画不会被所在环境影响。只要带着头脑,在哪里旅行都一样。”博特罗说,生命中的前20年对一个人的影响至关重要。所以不管住在哪儿,他永远是哥伦比亚人,麦德林人。他从来没有怀疑过这个问题。

麦德林是哥伦比亚第二大城市,但博特罗的家乡只是旁边一个很小的镇子,大约10万居民,周围被安第斯群山环绕。即使是现在,从那里开车到波哥大也要8个小时。对于一个幻想成为艺术家的孩子,在那样封闭的地方几乎无法接触到任何伟大的艺术作品。直到1948年,博特罗才在故乡知道了欧洲的现代绘画,第一次在一册几乎被禁的书里看到了毕加索的名字和作品。

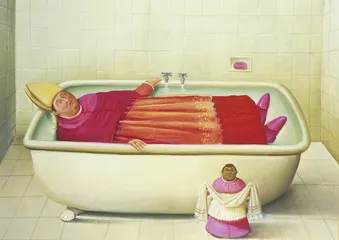

《梵蒂冈浴室》

《梵蒂冈浴室》

博特罗没有接受过正规的学院教育。他父亲是一个推销员,在那个小镇还没有其他现代交通工具的年代,常年需骑着马到周边地方去售货。虽然博特罗从不认为自己的画中人物对应着任何现实中的人,但那幅《骑马男子》很难说没有他对父亲的记忆。靠着贷款,博特罗从一个基督教会小学读到教会中学,上过一些美术课,之后就被热衷于斗牛的伯父送进了一所斗牛士学校。在那里度过的两年,是他后来绘画著名的“斗牛系列”的人生底色。

16岁那年,还未完成中学学业的博特罗靠自己争取到了为麦德林一家大报副刊画插图的机会。但是直到前往欧洲学习之前,他的绘画99%是自学的。由他一个儿子讲述出来的故事非常动人:博特罗偶然读到一位法国艺术家写给朋友的信,其中一封热烈谈论了西班牙大师委拉斯开兹(Velazquez)的画作。写信者仔细描述他所理解的委拉斯开兹如何创作一幅画的步骤,博特罗就按照信里的那些见解,临摹出了一幅委拉斯开兹的画。成名后,有人出高价要买这件旧作,但是画家从不肯出售,甚至不愿意在上面签名。

《乐师》

《乐师》

博特罗这段青少年时光,正好是哥伦比亚历史上党派互相残杀的“暴力时期”,却也是群星灿烂的拉美现代主义启蒙阶段:在拉美的先锋派知识分子名单里,同时出现了诗人加西亚·洛尔卡、巴勃罗·聂鲁达和塞萨尔·巴列霍等一些注定传世的名字。30岁以后,博特罗从家乡搬到了首都波哥大,也成为先锋派知识分子聚会的“自动化”咖啡馆里的一个外围青年。在他只有25张作品的首次个人画展里,人们看到的是法国高更以及早期毕加索的影响。对那个时候的他来说,那还是异常遥远的现代主义诱惑。

博特罗画画从不用模特。他解释说:“虽然我画了很多人物肖像画,但我并不直接与模特接触。不然我会有束缚感,他们让我感到自己被限制住了。我更喜欢随着自己的想象力完全自由发挥。”他画总统,但不是为了画总统,而是再现拉美权力结构。他常通过画作来调侃人们,但是被调侃和揶揄的对象不会生气,包括那些总统、主教、神父,因为画面里没有什么憎恨存在。

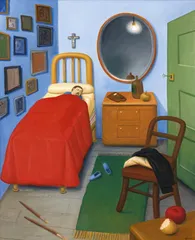

费尔南多·博特罗作品:《我的麦德林卧室,凡高作品再创作》

费尔南多·博特罗作品:《我的麦德林卧室,凡高作品再创作》

博特罗的作品主题从来都是关于拉丁美洲的。他认为,对哥伦比亚、秘鲁和墨西哥等风格艺术的浓厚兴趣,赋予了自己“不同于欧洲艺术家的灵魂”。

我请他描述一下,他自述中所反复强调的“拉美特性”到底是什么?老先生在一番严肃的阐述后,又逗乐起来,举例说:“在巴黎参加一个派对,你会特别无聊,因为里面的人太规矩了。在巴黎,说7点就是7点,在哥伦比亚,7点的聚会9点来也没问题,这就是‘哥伦比亚时间’。”

《总统及其部长》

《总统及其部长》

不过他认为自己的那些“胖族”,虽然出离于现实,但与马尔克斯的魔幻现实主义还是大不一样。“他那个太魔幻了,人可以跟着蝴蝶飞。我的作品还是通过风格来塑造的一种现实……在我的绘画里可以看到不寻常的事物,但不会是不可能的事物。”很多人好奇他画作中的人物在家乡是否有原型,或者记忆里的,或者身边的。有个朋友就很想让我问问他夫人的样子,因为他画里的女性都那般体型庞大。其实,陪伴他到北京的夫人索菲亚·瓦瑞身材很瘦削,是一位希腊裔艺术家,他的第三任妻子。

我们谈到他绘画中的“体积”(volume),这是他喜欢强调的一个博特罗式的绘画语法。他嘲笑20世纪上半叶的拉美艺术家都想去巴黎,但他承认,自己青年时代也急切地去了巴黎,然后又去了意大利的佛罗伦萨,开始发展他所说的“体积”艺术。

对《阿尔诺菲尼夫妇像》(凡·艾克 绘)的再创作

对《阿尔诺菲尼夫妇像》(凡·艾克 绘)的再创作

“很快我有幸发现了自己的绘画风格。在1956或1957年,我创作了第一个博特罗风格的作品。”他指的是1956年那幅《静物与曼陀铃》。艺术家在其中首次发现了延展并夸大物体体积的可能性。当时他已经从欧洲返回波哥大,和第一任妻子新婚,在墨西哥以卖画为生。他后来回忆,他是在游历佛罗伦萨期间“受到一位对体积感兴趣的画家的影响”,那时候他刚离开巴黎,对曾经充满诱惑的法国先锋艺术突然深感厌倦,并开始为文艺复兴时期的绘画而沉醉。“众所周知,佛罗伦萨的绘画作品都具有体积感,所以我渴望能找到个人的画法来表现体积。我找到了。”用他自己的话来说,那是全然博特罗的,既非模仿也非衍生的真正创造。

这种所谓的“体积”到底是什么?或许可以理解为一种极端绘画语言,艺术家利用极端的体积、强悍的色彩和完全自由的形体比例在平面上制造幻觉,空间因受到巨大体积的挤压而退缩,观看者的某一部分内心被唤醒。“我的课题,是用我的艺术思想去改变现实,就是说,我画里所表现出来的形式,是我的思想,而不是视觉缺陷。”

杠边舞者

杠边舞者

1957年,博特罗25岁。此后,直到现在,他从未再去试图改变这种绘画风格。

博特罗承认,这是脱壳于14世纪欧洲绘画的一种方式。在他身后,可以看到毕加索、安德烈亚·曼特尼亚(Andrea Mantegna)、保罗·乌切洛(Paolo Uccello)等人的影响。

费尔南多·博特罗作品:《高跷小丑》

费尔南多·博特罗作品:《高跷小丑》

“皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(Piero Della Francesca)是我最爱的艺术家。虽然表现现实,又超越现实。”博特罗说。1998年,在名画再现系列里,他以双联画的形式再创作了弗朗切斯卡的肖像画《费德里科·达蒙泰费尔特罗像》和《巴蒂斯塔·斯福尔扎像》。

弗朗切斯卡是15世纪意大利绘画巨匠之一,生卒年月不详,据说活了80多岁。他在几个世纪中一度被人遗忘,但现在,他的肖像画作《乌尔比诺公爵夫妇》以及宗教画作系列《圣十字架的传奇》都是人类绘画史上伟大的作品之一。此人一生大部分时间都在故乡圣塞波可度过,一个距离佛罗伦萨80多公里的小镇,即便之后他前往佛罗伦萨等世界艺术发生中心谋得画职,也从未割断过和家乡小镇的连接,画里会常出现圣塞波可景物。对弗朗切斯卡的这些描述读来如此熟悉,因为我们可以看到,以他为偶像的博特罗几乎就是在终生仿效这位巨匠的艺术和人生。不管去到波哥大、纽约还是巴黎,他的绘画其实都在麦德林那个小镇。当他重画委拉斯开兹的《宫娥》和《玛格丽特公主像》,安格尔的《里维埃小姐像》,维杰·勒布伦的《玛丽·安托瓦内特皇后像》,我们看到的其实是拉美人的灵魂。甚至于他的《橙子》和《西瓜》,它们和《山间漫步》的举着阳伞的牧师或者《修女》一样,仍是属于麦德林街道的。“我看见一扇门打开,母亲从里面走出来。”

《角挑》

《角挑》

1957年,就在确认找到了“体积”画法之后,博特罗第一次到美国。从正式公布的生平来看,博特罗当时是为泛美联盟在华盛顿为他举办的个展而去,并且也几乎没有疑问地即将成为哥伦比亚最重要的年轻艺术家之一:就在这次个展的第二年,他为作家加西亚·马尔克斯的《礼拜二午睡》绘制了插图,刊登在哥伦比亚最知名的日报《时代报》上——15年后,已经成为世界级画家的博特罗为马尔克斯发表在第一期《名利场》上的作品《预知死亡记事》再次绘画了插图。并且,1958年他还有一幅《婚礼堂和沉睡的主教》在华盛顿的格里斯画廊展出时“获得了巨大成功”。

1960年,博特罗决心从波哥大搬到纽约,而不再是偶尔造访。他在格林威治村租了一个阁楼,身上只有200美元,英语难以和人交流。“我就像一个得了麻风病的人一样,没人敢碰我。”博特罗在接受本刊采访时回忆。在抽象表现主义、激浪派和波普主义的潮流之下,所有人都朝向未来和先锋,没有人愿意关注这样一个来自拉美小城又执拗地坚持绘画具象并声称自己在连接文艺复兴传统的年轻人。

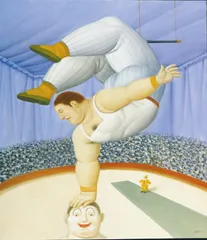

《柔术演员》

《柔术演员》

博特罗告诉我,直到1969年,他终于有一幅作品引起了纽约现代艺术博物馆(MoMA)馆长多萝西·C.米勒的兴趣——《12岁的蒙娜丽莎》(Mona Lisa Age 12),被MoMA收藏并展出。他描述自己艰难的纽约早期岁月有9年之久。但他的生平资料显示,事实上,MoMA的故事是发生在他到达纽约的第二年,即1961年。虽然之后还略有波折,但他在1964年已经有能力凭借卖画收入在长岛造起一栋别墅,并将新的工作室租在了第14街。到了1971年,他在巴黎西岱岛上租下公寓,纽约最昂贵的第五大道上也有了属于自己的工作室。

在博特罗的回忆里,他被纽约艺术界冷落的时间延长了5年。这大概是因为,困苦中的时光通常是漫长而难熬的。不过有一点肯定没有错:命运改变只在一瞬。

“有一天,有个朋友在街上拦住我,要用一辆汽车换我父亲一幅画。那个时候我就感觉到,我父亲真的是很成功的大画家了。”博特罗的小儿子胡安·卡洛斯跟我说。他现在是记者和作家,为父亲撰写了传记。卡洛斯出生在他父亲搬到纽约那年,之后父母即离了婚。很小的时候他每周可以见到父亲一次,而他记得父亲很穷,只能带他去那些免费的公园或公墓里玩,那种感觉既奇怪又奇妙。卡洛斯说,他曾被告知父亲在格林威治村的小阁楼里只有一样家具,就是一把画画时坐的椅子。他父亲后来离开了那个地方。很多年以后,一位保存了那把椅子的老朋友把它送回给了博特罗。“已经很老旧,上面全是油漆,但现在我父亲在纽约的话,还习惯坐在它上面,看看自己刚完成的画。我一直认为这是我父亲纪念那段艰难旧时光的一种方式。”

这是所有成功后的大师都应该有的一种听来美妙的小故事。只要带着头脑,在哪里都一样

——专访费尔南多·博特罗

三联生活周刊:你现在主要在哪里居住和创作?

三联生活周刊:你现在主要在哪里居住和创作?

博特罗:我大部分时间住在摩纳哥。年迈的时候能住在法国南部是很多法国人的梦想,虽然我是哥伦比亚人,也喜欢那里。摩纳哥非常小,但井井有条,安全,气候宜人,适合常年居住。摩纳哥大公雷尼埃三世还在世的时候,在海边建了一个工作室送给我。

三联生活周刊:但你画的仍旧还是你家乡哥伦比亚的东西,和摩纳哥没什么关系。

博特罗:对。我的绘画思想空间,我所有的想象,其源泉仍然在我的家乡。我的绘画不被所在之地影响。只要带着头脑,在哪里旅行都一样。艺术是一种信念(belief),艺术家通过艺术,把信念提升为作品。

三联生活周刊:你在自述中反复说到自己的“拉美特性”。你能具体描述一下,到底什么是“拉美特性”?

博特罗:生命中的前 20 年对一个人的影响至关重要。不管我住在哪儿,我永远是哥伦比亚人。我从来没有怀疑过这个问题。从某种意义上来说,拉美特性是反“文明”的。在欧洲什么都是井井有条的,人与人之间有距离感,感觉是端着的。拉美人没有那么多规矩,所有人都自由奔放,充满想象力,活得有趣,给人以亲近感。人们喜欢通过音乐和派对交流。当然对一个国家而言,没有规矩不成方圆,缺乏约束会使国家丧失管理能力。拉美有一个根本性问题是教育缺失。有教育,才有规矩。

三联生活周刊:之前人们对拉美的印象大多源自马尔克斯的小说。你怎么看他的“魔幻现实主义”?在你的作品中有吗?

博特罗:他那个太魔幻了,例如人可以跟着蝴蝶飞之类的。我的作品是通过风格来塑造的一种现实。我画苹果,会和你们所见的苹果不太一样,但它还是苹果。在我的画里可以看到不寻常的事物,但不会是不可能的事物。比如在我那幅《梵蒂冈浴室》中,红衣主教穿戴整齐地躺在浴缸里,平时不会见到这种情景,但也不是完全不可能。其实他也借鉴了意大利绘画风格。另外,那个时期有很多人对巴黎很痴迷,尽管他们根本没有去过巴黎。我也不知道为什么他们如此痴迷。他们会先画巴黎题材,再逐渐转向画拉美本土题材。但是我年轻的时候从哥伦比亚直接去了意大利学画,我看过那些壁画原作,所以再去墨西哥的时候,他们那些东西就不会很吸引我了。更打动我的其实是哥伦比亚原住的土风画。那些画是用作谢恩奉献物(ex-votos)的,比如有人一场大病奇迹般的好了,就会请人画这么一幅小画放在教堂里,纪念这个奇迹。那些画色彩都很戏剧性,夸张,有极好的想象力,非常漂亮。他们会找专门的画师来画,通常是要描绘一个具体情景,比如妈妈正从楼梯上走下来,或者孩子怎么起死回生。那些画对我的启发更大,是一种原始、原创的作品而非模仿品。

三联生活周刊:你曾说年轻时到了巴黎,看过很多现代主义原作之后,对早先非常迷恋的毕加索和印象派却失去了兴趣,反而回到对 14、15 世纪文艺复兴绘画的追摹。为什么会有这种转变?

博特罗:十几岁的时候,当你听到关于毕加索的那些花边新闻,说他和多少女人上过床,你就想,我也要和毕加索一样(大笑)。这是一种年少的崇拜。我最早去欧洲是到西班牙,在旅途中偶然看到了几本关于 15 世纪意大利文学与艺术的书。我发现那里面的作品都有一种可触的质感,或给人以可触的错觉。之后我去了巴黎,又去了佛罗伦萨,开始发展我的“体积”艺术。当你看到一件作品,你会首先看出来这是博特罗的,但在博特罗背后,你还会看到他受了哪些影响,比如有毕加索、安德烈亚·曼特尼亚、保罗·乌切洛等等。皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡是我最爱的艺术家,虽然在表现现实,又超越现实。

三联生活周刊:1960 年你去了纽约。当时纽约艺术界,甚至整个西方,潮流是抽象表现主义、激浪派、波普等先锋艺术。你怎么让自己的绘画得到接纳?

博特罗:是的,我觉得很孤独,很艰难。最初在纽约,我就像得了麻风病一样,没人敢碰我。到纽约的头 9 年里,都没有画廊愿意代理我的作品,我只能自己在那里卖画。1969 年,我终于有一幅作品——《12 岁的蒙娜丽莎》得到 MoMA 馆长的认可,现在这幅画仍在 MoMA 收藏,和《总统家庭》一起。到 70 年代,德国有 5 个博物馆请我去做展览,之后我就开始和很多大博物馆、画廊合作了。对我来说,去德国之前和去德国之后,是两个完全不同的时代。

三联生活周刊:人们总说,博特罗是那个画胖子的大画家。你介意这个标签吗?博特罗 :现在不介意了。其实最初我是不太喜欢被这样叫的。我画一个苹果、一棵树,和胖没有任何关系。我只是在展现一种让人想要触摸的体积感。三联生活周刊 :你如何看待在你之后获得国际认可的哥伦比亚艺术家,比如在伦敦泰特现代美术馆举办个展的女艺术家多瑞斯·萨尔塞多(Doris Salcedo)?他们的作品好像比你更关注拉美现实和政治。

博特罗:不能这么说。我当年也画了 100 多幅有关哥伦比亚政治的作品,不过它们都被收藏在哥伦比亚的博物馆,所以可能很多人没有见过。 2003 年我也画过关于美军在伊拉克巴格达阿布格莱布小镇搞出虐囚事件的油画和素描,这些作品 2004 年在罗马的帕拉左·韦尼兹亚博物馆展出过。我一生都关注政治,尤其是 20 世纪 50 年代,画过很多拉美独裁者的形象,总统、国王、土地主。说到年轻一代艺术家,我个人很喜欢奥斯卡·穆里略(Oscar Murillo),我看过他的一些作品,很不错。

(感谢实习记者王紫祎整理采访录音) 博特罗哥伦比亚巴黎父亲绘画艺术美术拉美毕加索费尔南多