绘本的艺术

作者:陈赛 11月14日,2015上海国际童书展“与世界和未来在一起”展会现场

11月14日,2015上海国际童书展“与世界和未来在一起”展会现场

上海国际童书展在上海世博馆召开,我被邀请采访“国际作家节”的几位绘本作家。他们都是这一领域的一流创作者,而且大多是第一次来中国。在这种难得的密集的采访与交谈中,我第一次深刻地领略到绘本作为一门艺术的魅力与可能性。

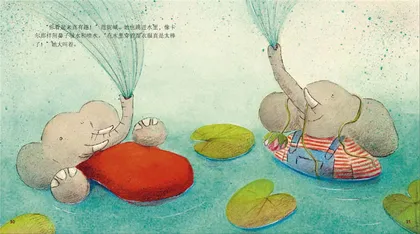

南非绘本作家皮特·格罗布勒是一位友好而风趣的人,那种夸张的诙谐气质恐怕只能来自热带的非洲。他给我看一本他在2001年创作的绘本,故事是一个意大利作家写的,讲一个老中医如何靠故事治愈了小王子的忧郁症的故事——小王子需要新鲜空气,却拒绝到皇宫之外的世界里去,于是老中医每天给他带来关于乡间草木的故事,笑的草、哭出露水的花、爱说谎的百合,小王子对这些故事着了迷,终于愿意踏出皇宫,去看看那些神奇的草木——但这本书所用的语言却是荷兰语,因为最初是在荷兰出版的。

格罗布勒向我解释说,他如何认真研究了中国传统绘画中的笔墨技巧与留白的艺术,然后一脸期待地问我,是否能从这个故事里认出我所熟悉的中国来。

我不知道该如何回答。因为这本书里关于中国的一切想象,看起来都不大对劲,花不对,草不对,鸟不对,服饰不对,老中医和小王子都是一幅《丁丁历险记》里张仲仁的样子,小瓜帽,长辫子,弯弯曲曲的眉毛。但这实在是一本奇妙的书,不同的文化碰撞出一个既熟悉又陌生的异想世界,就像书中那群在天际翱翔的奇怪的鸟儿,燕子的身体,风筝的尾巴,明艳的深红色。我问格罗布勒那是非洲的鸟吗?他笑着说:“世界上哪里都找不到这样的鸟,它只活在我的想象里。”

孩子们为童话、为绘本着迷的,无非是这样如魔法般自由变幻的异想世界吧——会飞的人,下金蛋的鹅,王子变成青蛙,小孩子驾驶宇宙飞船……我不禁想,如果是一个中国作家与一位印度画家合作,改写格林童话里的一则故事,不知会碰撞出什么样的新世界来。

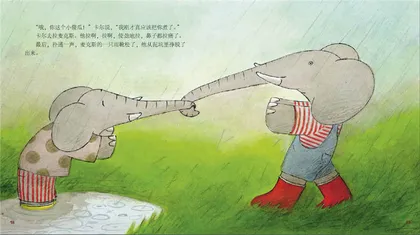

丹麦画家汉娜·巴特林绘本作品《小象卡尔》

丹麦画家汉娜·巴特林绘本作品《小象卡尔》

绘本,首先当然是给孩子的艺术。丹麦画家汉娜·巴特林是带着她小时候读过的一打绘本来见我的,以40年的岁月为参照,这些绘本保存得简直像奇迹一样完好——除了纸张的自然老化、装订处微微的松散,以及卷角处的一点点破损之外,显然是被珍爱地翻看过无数次的,让我想起玛格莉·威廉姆斯笔下那个因为小主人的爱而变成真兔子的小绒布兔子。

汉娜给我翻看她小时候最喜欢的托芙·杨森的《姆明一家》,讲她小时候如何为姆明谷里那一群身形肥圆,有着大大的鼻子的小精灵着迷,如何被恐怖的阿美吓到,每次看到她的画面就赶紧闭着眼睛翻过去。她还谈到杨森精致的画风如何给了她最初的审美启蒙,并深刻地影响了她日后的创作。

丹麦画家汉娜·巴特林绘本作品《小象卡尔》

丹麦画家汉娜·巴特林绘本作品《小象卡尔》

她说,每次她旅行到一个陌生的地方,她都会随身带着这些绘本。每次看,都会想起她与祖父母、父母在一起生活的日子。“带上它们,就像带上我的整个家庭在身上。”她说,“我们说过的所有的故事,所有的对话,都是我成长过程中的精神基石,是这些书带我进入文学与阅读的世界。”

我小时候从来没读过绘本。那时候的小人书都是连环画,内容也大都是坚硬的东西,《薛刚反唐》、《水浒传》、《桃园结义》,以及地下党智胜国民党特务之类的故事。上大学的时候,在学校附近的一家书店里第一次看到一套包装极为精美的《彼得兔》绘本,小小的本子,盈盈一握,精致的纸张,淡彩溢开,心里暗暗惊叹:世上怎么会有这么美的书。

南非绘本作家皮特·格罗布勒作品

南非绘本作家皮特·格罗布勒作品

《彼得兔》的作者波特小姐生活的维多利亚时代,恰恰是现代绘本艺术诞生之初。在她之前的英国插画家鲁道夫·凯迪克第一次大幅提升插画在叙事中的功能,而不仅仅是作为文本的装饰,因而被称为是“现代绘本之父”,也有人将波特小姐的《彼得兔》系列认为是现代绘本的开端。

从《彼得兔》到今天的绘本,经过了130多年的历史,艺术形式上已经有了许多新的创新。为了准备这次采访,我一直在恶补一本叫《孩子的绘本:以视觉讲故事的艺术》(Children's Picturebooks:the Art of Visual Storytelling)的书,作者是两位著名的英国学者,其中马丁·索尔兹伯里(Martin Salisbury)是研究插画的,而莫拉格·斯泰尔斯(Morag Styles)则是研究儿童文学的,他们以极为严谨的学术态度追踪绘本作为一种叙事媒介的前世今生,并总结这种媒介形式最重要的特征是“简单与优雅”——“无论是故事,还是意义,要把它压缩到一个非常短小的格式里(通常是32页)是很难的,同时保持它的优雅就更难了。”

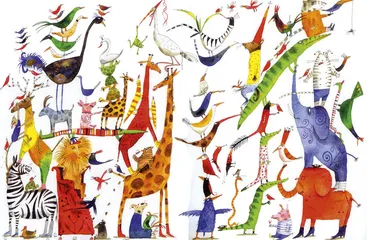

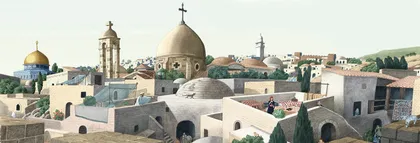

法国作家伊万·波莫绘本作品《我们,我们的历史》

法国作家伊万·波莫绘本作品《我们,我们的历史》

汉娜·巴特林说自己从小就想当一名绘本作家。她说年轻时上艺术学校,学画素描、身体、风景,在画画技巧方面得到很多训练,但很快发现那些不过是“观察外在的事物”,后来,当她开始画绘本时才觉得更符合自己的天性,因为那是“从内心往外张望”。

什么是从“内心往外张望呢”?

丹麦画家汉娜·巴特林

丹麦画家汉娜·巴特林

“我会把一个故事回想很多很多遍,直到它完全变成我的生命经验的一部分,然后我动笔画的时候,就不再是用眼睛去看,而是从心里画出来的,带了我的情感与幻想,就像《小王子》里那只小狐狸说的,真正重要的东西,肉眼是看不到的,只有心灵才能看到。”

“对我来说,每一本书的格式都是很重要的,就像舞台布景,每一页都有无限的可能性。”汉娜告诉我。她曾经为一本《好饿好饿的鳄鱼》画过插画。那本书是讲鳄鱼妈妈带着一只很饿很饿的小鳄鱼逛街,鳄鱼妈妈一路上都在担心小鳄鱼的安全,却没想到小鳄鱼已经一路把鸭子、小猫、小狗、大象,还有一个小男孩和一位戴帽子的先生都吞到了肚子里。这里讲的当然是爱的盲目,但汉娜无法接受故事的结尾,于是她想到一个办法,把鳄鱼的肚子做成剪纸,被它吃进去的小动物都可以重新被剪出来,就像小红帽一样,一个光明的尾巴。

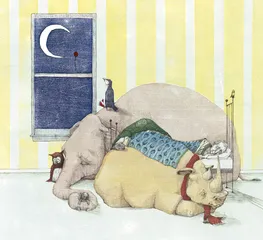

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

我对于见到俄温·托斯特非常激动,因为之前看过他的《洞》,很为这部神奇的作品倾倒。他说自己一直想做一本很实体感的书,有一天突发奇想,从素描本正中心戳了一个洞,然后开始绕着这个洞画画。没想到一次孩童式的涂鸦游戏,玩到最后,玩成了一则关于“有”与“无”的存在主义冥想。每一页画面上,那个神秘的洞都以一种绝妙而搞笑的方式融入到整体的视觉叙事之中,直到最后一页,洞化成一轮小小明月,静静地照在右下角的一盆花上,让人想起约翰·厄普代克的那句名言——存在之谜是一个永恒的谜团。

托斯特说,至少在北欧,绘本正在成为一种独立的媒介,一种严肃的艺术,就像电影、绘画、小说、卡通一样,可以面向所有人。就像《洞》这本书,它的读者更多的是成年人,而不是孩子。

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

“对我而言,绘本是完美的媒介形式。漫画只能在一个格式里,而绘本可以使用整个画面,你可以用各种方式对文字与图片进行混合,尺寸、纸张、装订,都可以用来讲故事。”他说,“比如,就《洞》而言,完全是媒介决定了故事。这是别的任何媒介讲不了的故事,它只能存在于纸上,一旦转移到屏幕上就变成了另外的东西、另外的故事。”

他有时候也为别人的作品画插图,比如这次他来上海重点宣传的《棕色侠》,讲一个小男孩小宗在搬家和外公去世所感到的挫折感中,如何以超级英雄的姿态与小伙伴一起对抗欺负自己的小恶霸。“在这种情况下,故事已经在那里了,我就希望我的图能讲与文字不一样的故事,文图之间能够产生某种参差和对质,运气好的话,会有一些独特的幽默感由此而生。当故事比较紧张,戏剧性很强的时候,我就用安静的画面;当文字比较简单时,我就从里面挑出一些小细节,把它放大,比如爷爷说自己有一次一路开车到意大利,就为了买一根香肠。这样图文之间就会产生某种类似音乐的旋律感。”

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

在接受采访的时候,托斯特是一边在素描本上画画,一边跟我说话的。每当他觉得难以清晰表达自己的意思时,就在本子上画出来。他说自己擅长图像式的思考远远甚于文字。对他来说,文字有着某种根深蒂固的限制之处,因为它必须沿着一个方向进行(作为一个左撇子尤其深觉不爽),而画画是从所有方向进行的,自由度要大得多。作为一个根深蒂固的文字思维者,我不得不承认,看他画画是一种奇妙的享受,想象力的火花以最直观的方法呈现在眼前,其中有我未曾体验过的巨大的自由感。

经常有人说,我们生活在一个视觉时代、屏幕时代。尤其随数字技术的发达,我们对于各种视觉的媒介形式的期待值也越来越高。绘本的未来会走向哪里呢?

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

法国作家伊万·波莫先生的《我们,我们的历史》至少为我指出了一种有趣的可能性——非虚构绘本。

波莫先生恐怕是这次童书展上最受到中国父母追捧的一位国外作家了,他在北京和上海的两场讲座分别冠名为“如何对孩子进行文学艺术启蒙”与“如何对孩子进行人文教育启蒙”,场场爆满。但是,当我想与他聊一聊启蒙的话题时,老先生惶恐地说,他并不是一个历史学家,甚至称不上是一个艺术家,只是一个“用图画给孩子讲故事的人”。他在这本书中想做的,是用图画将孩子带到历史的具体细节之中,带到活生生的生活场景中,因为历史不仅仅是由一场接一场的战争构成,“历史同样是关于一个个普通的人,他们经历爱情、伤痛,有自己的孩子,而这些孩子会玩闹,会恶作剧,又会有自己的情感、梦想”。

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

挪威画家俄温·托斯特最著名的绘本作品《洞》

他说,他小时候是一个很糟糕的学生,如果他当年的小学老师知道他画了一本横跨人类数百万年历史的历史书,估计会气得从坟墓里跳出来。

我一直问他:“有没有一个孩子问过你,为什么我要读一本这么大这么重的历史书?”

俄温·托斯特(Øyvind Torseter),生于1972年,是一位挪威艺术家与插图画家。托斯特曾在英国肯特艺术与设计学院学习插画,他将传统绘画技法和数字绘画技法同时运用于作品中,还尝试运用了图形效果和三维回形针技巧。他为图书绘制的图画既可作为插图,也可以作为独立的绘画作品,其中饱含着细节与故事,给人以遐想的空间。

俄温·托斯特(Øyvind Torseter),生于1972年,是一位挪威艺术家与插图画家。托斯特曾在英国肯特艺术与设计学院学习插画,他将传统绘画技法和数字绘画技法同时运用于作品中,还尝试运用了图形效果和三维回形针技巧。他为图书绘制的图画既可作为插图,也可以作为独立的绘画作品,其中饱含着细节与故事,给人以遐想的空间。

他笑着反问我:“你是不是对这本书很有意见?”

《我们,我们的历史》是一本大尺寸的书,波莫先生说,这是他刻意的设计——在这个快速阅读的时代,他希望这种格式能给他的小读者设置一点点小障碍,鼓励一种耐心,深入阅读的耐心,观察细节的耐心。

绘本《洞》内页

绘本《洞》内页

如果不是他的指点,我大概就会错过他所描绘的历史画面中隐藏的那些丰富的生活细节——在一张描绘中世纪耶路撒冷古城的巨幅插图里,在宏伟瑰丽的建筑之外,悄悄地潜伏着一段爱情故事:一个穆斯林的小伙子正在向一个基督教的女子倾诉爱情,而她的父亲正悄悄藏在后面偷听。如果你再仔细看,会看到几只颜色、形态各异的小猫,有的沉睡在阳光下,或者警醒地走在历史的细节里(波莫先生喜欢画猫,他说自己每五本书中就有一本是关于猫的,猫是上帝最美丽的造物,又优雅,又严肃)。

“当时的耶路撒冷是三大宗教冲突的中心,但我想传达给孩子的信息是,与我们今天的现实不同,当时宗教与宗教之间的冲突,远没有宗教内部的矛盾大。”波莫先生说,“两年前,画这幅画的时候,欧洲移民危机正日益严重,我耳边不断地听到关于所谓民族身份认同的讨论,而我当时正在画人类历史上一个个不同种族,我们明明有共同的起源,然后彼此分化,有了共同点有什么不好呢?这本书的题目《我们,我们的历史》就是这么来的。”

蔡皋,中国当下最好的绘本作者之一,在一次接受媒体采访中提出这样的观点:“绘本可以超越年龄。小孩只懂得表层就看表层,有的读者能看到内层就看内层,有的人能读得更深入就更深入。我不觉得图画书只是用来亲子互动的,绘本应该扩而大之,读图时代,图所承担的功能就应该被扩展,可以面向所有人。一个图画书作者的身份很复杂,既是编辑,又是作家、导演、演员和画家,多重合奏。所以好的作品不能简单地用‘图画’两个字来界定,而是‘绘本艺术’。”

脑“洞”大开

看俄温·托斯特画画,是一个非常奇妙的过程。

“我喜欢从一个失误开始,比如一个无意间滴落的墨渍。”他的钢笔在墨渍中来回勾勒了几下,墨渍很快成了一个鼻尖,然后线条继续往上走,勾勒出小小的耳朵、眼睛,渐渐呈现出一张小狗的脸。”

“嗯……”他盯着小狗沉默了一会儿,自言自语地说,“他看起来有点忧郁。”

在这位挪威绘本画家眼中,这样的绘画过程中有最大的自由,就像一个孩子涂鸦,漫无目的地画着画着,看看会发生些什么,期待着有什么惊喜出现。“如果你问一个孩子,你在画什么?就不好玩了。他们只是喜欢画而已。你不知道为什么。”

“我非常享受这种自由感。”他说,“素描是我工作时的默认模式。我不打草稿,而是直接画,把画画过程中所有的意外、巧合与失误都包纳进来。”

他绘本里的许多角色都是在这样漫无目的的涂鸦中诞生的。然后,有一些形象会固执地留在他的脑海里,刺激他一遍一遍地画。“我对他们很好奇,必须画出来才能了解他们。他们大概什么性格,喜欢做些什么,怎么跟别人相处……”

他拿起钢笔,刷刷几笔,在本子上画出了一个细胳膊细腿的猫女,还拖了一条细细的尾巴。我一下子就迷上了他的线条里那种干净和诙谐的气质。“她有一点多疑,有一点害羞,喜欢解谜,没准儿会是个侦探。”

然后是一个穿西装打领带的象男,光头,长牙,细细的长鼻子挂下来,神情傲骄。“他是个梦想家,喜欢诗,喜欢读,总是穿得很体面。”他说。想了想,又在边上画了一个扳手,打上叉叉,说:“大象的手指不大灵活,所以他大概不会干手工活。”

“驴男”则是“一个冲动的家伙,好奇心重,但有点笨拙”。他在纸上一边画,一边解释道:“画驴男是一件很有意思的事情,他的表情不好表现,所以要在身体语言上下很多功夫。”

驴男是托斯特最著名的作品《洞》的主角。这本书是他最成功的作品,被翻译成15种语言,包括刚刚出版的中文版。这是一本奇特的书,在书的中心位置实实在在地钻出了一个洞,所有的故事都是围绕这个物理空间的洞展开的——

有一天,驴男在自己新搬的公寓里发现一个神秘的洞,它会动,好像有自己的意志。然后,我们看到可怜的驴男一路面无表情地抱着一个盒子(他以为已经将那个洞装到了盒子里)去实验室。翻动页面,那个洞以各种难以预料的方式不断变化,从洞到街灯,到车轮,到气球,到鼻孔,到眼睛,到月亮。一会儿在,一会儿不在,一会儿在天上,一会儿在地下,像上帝开的一个玩笑。最后,驴男将洞留在实验室,回到家,沉沉睡去,那个洞已经幻化成一轮明月,静静地照在一盆花上。

一个多么简单、聪明而又深刻的故事!有人评论《洞》是一则关于“有”与“无”的存在主义冥想,让我们重新思考应该如何理解与解释眼中所见的世界,但托斯特却更愿意把它看成是一场孩童式的游戏的意外结果。

他打开素描本,从右侧一页的中间位置撕了一个小洞出来,向我展示这个游戏可以如何不停地玩下去。他先沿着洞口画了一排歪歪扭扭的小方格,很快,一张中年男人的脸的轮廓出来了,那个洞成了一张嘴巴,大张着,一副惊愕的表情,一口歪歪扭扭的牙齿。然后线条迅速往下走,扯出他的身体、手,伸向一个门把手。

翻过页来,一排歪歪扭扭的牙齿赫然留在右边空白的纸上,成了一个新的视觉起点。很快,我就看到,在他笔下,牙齿已经成了手指,从手指又生出手臂、身体、腿,原来是一个平躺着沉睡的男人,脑袋底下还垫了一个小枕头。

左页的洞还在,并且迅速成了一只怪物怒睁的左眼,两手向上,双脚上跳,气氛顿时变得黑暗起来……

托斯特喜欢把自己的创作分成两个阶段,第一个阶段是纯粹的画画,没有计划,不加思考,完全跟随直觉走。他发现,当他把画画与思考分开时,他的想法通常会变得更聪明,更灵动,更有趣,回到一种类似孩童的思维状态——从一个孩子的眼睛看,这就是一张纸,纸上有个洞,我能拿它玩点什么呢?看看会有什么奇怪的事情发生?

到了第二阶段,他才以一个成年人的眼睛,重新审视这些画,拼贴、组合、剪辑,从中寻找具体故事的可能性。就像一个爵士乐手,在经过了长长的即兴表演之后,才一点点地编成一首歌曲。

托斯特小时候在挪威郊外的农场长大,父亲是一个农场主,母亲是家庭主妇。童年的生活里有很多的自然,很多的动物,还有很多自己的时间,可以尽情地画画和玩耍。他总是幻想一些奇怪的世界,然后把它们画下来,比如他曾经画过一个岛,岛上有一个城市,那里的人们最喜欢的食物是一种奇怪的小章鱼。

“画画是一个孩子最天然最自由的自我表达方式。每个孩子都画画,有人画得好,有人画得不好,但他们从不害怕把颜料涂在餐桌上,他们都喜欢涂画动物的形状,直到他们上学,开始学习符号,学习语言,更要命的是,他们开始互相攀比与自我评判,在各种形式的挫败感中放弃了画画。对他们今后的一生而言,这实在是一种巨大的损失。我深信如果一个孩子会画画,他的思维会开阔,更自由,在写作上也会受益。”

“我觉得文字作为一种媒介是很有限制性的,首先它必须沿着一个方向进行,但画画是从所有方向进行的。我在英国的时候看到他们用思维地图,我就想,嘿,我的大脑就是这样工作的啊。”

“我从来没停止过画画。”他说。童年给予他最重要的东西,与其说是经验与故事的源头,不如说是一种视觉化和游戏化的思考方式。在他的作品中,他最关心的,并不是故事本身,而是找到一种创造或者实验的空间——“在那个空间里,你可以找到很多的方向,它可以是快乐的故事,悲伤的故事,沉重的故事,或者混合了不同情感的故事。”

他最新创作的一个故事则是另一种形式的实验——他让他的驴男穿越到了山妖的世界里。挪威民间流传着许多关于山妖的故事,一种居住在森林里的精灵,大鼻子,长尾巴,外貌丑陋,智商不高,又容易生气,一旦发起脾气就无法平息。传说中,山妖最擅长熬粥,喜欢用长鼻子当作勺子在锅中搅拌。

彼得·克里斯蒂安·阿斯比约森和尤根·莫埃收集的《挪威民间传说》里有这么一则故事,讲阿谢拉特(挪威民间传说中经常出现的主角)的兄弟们被“没有心的山妖”抓走了,他必须到山里去找到山妖的心脏,并且摧毁它,才能消灭山妖,救出自己的兄弟们。这个故事强烈地拨动着他的想象力。如果是驴男去寻找山妖,会发生什么故事呢?

“我从小是听着这些故事长大的,有点阴暗、吓人,而且时间造成的距离感让它有点像梦,无法分析和解释,就像你无法分析梦一样,因为梦总是会逃跑。但是,你总是可以带入自己的想象和故事。”

那些又好玩又忧伤的友谊变奏曲

“我喜欢我的故事好玩,又有一点忧伤。我不喜欢那种大笑,我的幽默感藏在故事里面,不那么明显,你得自己去找。”——伊娃·林德斯特罗姆

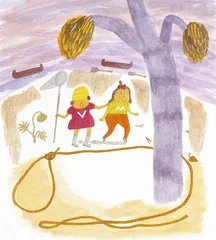

瑞典绘本作家伊娃·林德斯特罗姆绘本作品:《我们是朋友》内页

瑞典绘本作家伊娃·林德斯特罗姆绘本作品:《我们是朋友》内页

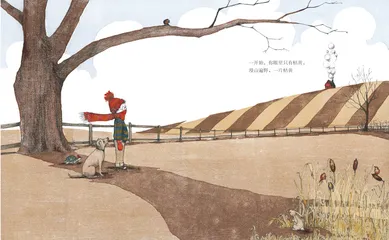

“有些东西,不知怎么就丢失了。这好像是我的故事里最经常出现的一个主题。”伊娃·林德斯特罗姆说。她穿着一件灰格子衬衣,个子高大,灰白头发,锐利的蓝眼睛,如果不是黑框眼镜遮挡,她长得像极了《奥利芙吉特里奇》里那个硬派的女主人公。

她是我这一天的最后一个采访对象。当天的书展已经快结束了,我们匆匆忙忙地坐下来,桌上铺着几本她刚刚在中国出版的绘本,匆匆一翻,色彩很美很特别,立刻能感受到北欧特有的那种优雅的冷感。

“每个人一生都会不断丢失一些很重要的东西。”她一边说,一边从书堆中挑出一本《我们喜欢藏起来》。这本书讲两个小姑娘喜欢躲在桌子下面,观察失踪的东西是怎么失踪的:帽子、芥末、咖啡杯……

然后,她们发现,更糟的事情还在发生,那就是人也会失踪。“你们可能一人划着一只独木舟,正在河里划着,河流就分岔了,成了两条河。大家谁也看不到谁了,因为每个人都顺着自己的河流往下划,没人知道你在哪儿,就连你也不知道自己在哪儿。”

《我逃跑了》是一只羊走失了。

《我们喜欢藏起来》内页

《我们喜欢藏起来》内页

《还我帽子》是一群小孩的帽子被魔法师变没了。

《猴子与我》是担心友谊的失去。

《我的朋友拉齐》内页

《我的朋友拉齐》内页

…………

我们正在快速翻阅她那些关于“失去”的书。突然间,帕瓦罗蒂激昂的音乐响了起来,像潮水一样涌向我们俩多少有点精疲力竭的神经。我们面面相觑,意识到这个情形颇为荒诞,因为她正在给我讲她最荒诞的一个作品——《奥利与妈妈一起去旅行》。

伊娃·林德斯特罗姆,瑞典著名的绘本作家之一,1952年出生于瑞典韦斯特罗斯。毕业于斯德哥尔摩工艺设计大学。作为一位杰出的插画家,她一开始为别人的作品画插画,直到1988年出版了第一部自写自画的作品《猫的帽子》。她的故事离奇、幽默、带一点忧伤的调子,有时候表达孩子的创造性、能量以及生命中无条件的喜悦,但有时候又触发一种非常成人式的孤独、困惑以及完全的无所适从。

伊娃·林德斯特罗姆,瑞典著名的绘本作家之一,1952年出生于瑞典韦斯特罗斯。毕业于斯德哥尔摩工艺设计大学。作为一位杰出的插画家,她一开始为别人的作品画插画,直到1988年出版了第一部自写自画的作品《猫的帽子》。她的故事离奇、幽默、带一点忧伤的调子,有时候表达孩子的创造性、能量以及生命中无条件的喜悦,但有时候又触发一种非常成人式的孤独、困惑以及完全的无所适从。

这是她最著名的作品,一个关于走失的故事——奥利和妈妈一起去旅行,他们带上了地图和望远镜,开着车,却完全失去了方向。他们停下来喝了咖啡,却忘了带钱包,只好留下来洗了一天碗。

简洁的语言,冷冷的幽默,灰蓝的主色调,一层淡淡的水粉细细地流过美丽而荒凉的画面,像一个梦。

在他们最迷糊的时候,图像仿佛完全溶解了。树叶、花和种子荚从各个方向跨越画面,无法分辨哪里是上,哪里是下。人完全不见了,只有森林在回应他们的对话:

“我们在哪里?”

“也许在这里。”

在瑞典,这个故事经过了无数的解读:一个旅行与想象的故事?一个心灵迷失的故事?一个回家的故事?这一对母子,既不知道自己在哪里,也不知道要去哪儿,以及为什么要旅行,也没有什么事情发生,一切看似毫无逻辑,但又仿佛有某种自身的逻辑在。其中的荒诞感,有一点《等待戈多》的况味。

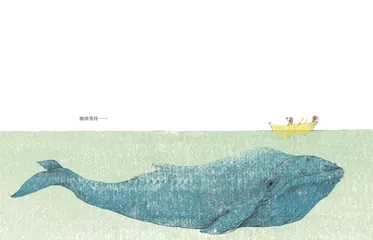

《如果你想看鲸》内页

《如果你想看鲸》内页

一个很自然的问题就是:这样的故事,孩子能看得懂吗?

“在我看来,我的故事如果要按我想要的方式进行下去,我的目标读者只能是我自己。一旦我开始思考别人——无论孩子,还是大人——可能想读我的书,我想说的东西恐怕都会被冲淡。”

她的故事经常是从一个孤独的人或动物的喃喃独白开始的。比如在《我逃跑了》里,一只羊说:“在田野间,我无事可做。我很无聊,也没人关注我,于是我逃开了。”然后,这只羊遇到了一只貂,和貂一起生活,貂忙忙碌碌地张罗着生活,而羊整天躺在吊床上,喝着咖啡,警觉着,思考着,孤独着……后来,羊给原来的牧场写了一张明信片,开始了她的等待。过了几天,牧场的熟人都来了,邀请她返回家园,可是她犹豫了,因为做一个逃跑者挺好,她继续思考着。

羊到底在逃避什么?她最后回去原来的牧场了吗?还是继续与貂一起生活?身为作者,她似乎根本不关心这个问题。她说自己喜欢给读者留一点开放的、不怎么明确的空间,让他们觉得有一点困惑,好像故事还没结束,他们还可以把故事继续进行下去,或者接受这就是一个以问题结束的故事。

但是,这个故事不知为何非常打动我,这只羊的人生(或者说羊生)弥漫着某种巨大的忧伤和无奈,但似乎又有一股懒洋洋的暖意从那些古灵精怪的细节中渗透出来:貂顶在脑袋上的可笑的帽子,羊的细胳膊上戴着的手表,貂的帽子五颜六色地挂满了晾衣架,羊在吊床和躺椅上喝掉了一杯又一杯咖啡……

伊娃女士无疑有着一种古怪的幽默感,画风也够独特,看过一次,很快就能辨认出她的作品来。画面宁静冲淡,看似波澜不惊,内里却包含着丰富的层次和细节,光线运用得非常美妙,色彩明朗而素雅,饱含着情绪的变化。

她喜欢以水彩、水粉和石墨作画。水粉画的一个好处是便于帮助她弥补错误,因为很容易在不满意甚至画错的地方画上其他东西,从而得到一些非常意外的惊喜,图像甚至故事可能由此转向一个新的方向,就好像它有自己的意志一样。比如,如果不是画了一只很糟糕的兔子,画中一些树木和树桩可能就不会存在。

她的故事里的友谊也常常是这样,毫无预兆地发生,事后想想又仿佛命中注定。就像《我们是朋友》里,莉莉在森林里遇到了野兔和蛇。他们成了好朋友,“野兔龇牙笑着,蛇笑得直打嗝”。整个夏天,他们一起玩游戏,有的好玩,有的无聊(有一天,他们玩一个点名游戏,坐在树凳上等着有人叫自己的名字,但没有人来叫他们的名字,于是他们空坐了一下午,游戏自动结束了);他们互相邀请着做客,尝试对方的厨艺,有的好吃,有的恶心;他们四处游荡,开派对。然后冬天来了,蛇冬眠去了。莉莉和野兔留了下来,但森林不再像以前那么好玩了。一种失落的忧伤再次笼罩。

为什么总是在画孤独呢?

“人生而孤独,这不仅是我的个人体验,也是人生的基本事实。”她说,“任何事情都无法改变这个事实,但这并不代表我们不可以享受美好的事物,比如森林里长长的漫步、捡蘑菇,朋友做的一顿饭……我觉得友谊是世间最美好的东西。”

从这个角度来看,她笔下的故事似乎又都是某种形式的友谊变奏曲。

《猴子与我》是关于友谊中的嫉妒与焦虑。一个孤独的老妇人和猴子是好朋友。可是,猴子不见了。也许它是藏起来了。一开始,老妇人通过找它来消磨时间,但很快就陷入了各种猜想,也许猴子乘着火车到了一个新的地方,也许认识了新的朋友?随着她的焦虑和嫉妒越来越深,色彩也变得越来越浓。最后,我们才发现,猴子只是在玩捉迷藏。最后一页是她和猴子在一起亲密的背影——伊娃女士说她喜欢将人和动物混杂在故事里,这样不仅画起来更有趣,而且可以把故事带到日常世界之外。

《伦德与狗狗》是关于友谊中甜美、温柔、充满想象力的一面。故事开场的时候,伦德在厨房里正忙碌着,狗狗库伦则跷着二郎腿赏月,它说它很喜欢月亮。伦德问:“你真的喜欢吗?”库伦没有确认,而代之以洒落的狗粮、骨头和略显肥硕的背影。在库伦悠然地看电视的时候,伦德造了一枚宇宙火箭。火箭腾空飞起。没有伦德的日子,狗狗的生活有点脏乱,不过它觉得它真的很喜欢月亮。后来,伦德回来了,带回了月亮并放在餐桌上,库伦并没有格外兴高采烈,它居然以为那是一个球。尽管它玩得有些高兴,但也只是一个“极其平常又单调乏味的月亮”。故事在伦德和狗狗的对话中戛然而止:“我真的好喜欢太阳。”“你真的喜欢吗?”

《我的朋友拉齐》是一个女孩讲述她和一只叫拉齐的猫头鹰之间的友情。拉奇是她很早以前认识的一只猫头鹰,他从森林搬到了大城市,先是在一个电视台的自然历史节目里演猫头鹰,后来沦落到在建筑工地钻洞。现在他又被解雇了,“不用挖洞了,对他是件好事”。这个故事大概是在讲友谊中的界限,因为女孩和猫头鹰之间的友谊始终若有若无,并没有继续发展下去,猫头鹰教女孩学飞行,只够她刚刚能飞起来,但对她来说已经够了——因为他教会了她如何自己学习飞行。

“他们如此不同,一个是女孩,一个是猫头鹰,一个住在房子里,一个住在树上。”伊娃女士说,“但我觉得最好的友谊就是让一个人自由地做他自己,接受每个人都是不一样的。”

但是,友谊也会逝去,就像《我们是朋友》里,蛇去冬眠了,森林一如往日,又仿佛一切都不一样了。你只能学会接受。世界上最难的事情,看起来仿佛也不过如此。

斯蒂德夫妇绘本作品:《阿莫的生病日》内页

斯蒂德夫妇绘本作品:《阿莫的生病日》内页

给孩子一本书的寂静

“一个叫阿莫的动物管理员生病了,他平日温柔照顾过的动物们(大象、企鹅、犀牛、乌龟、猫头鹰)坐着公交车来探望。”这么一个简单得不能再简单的故事,作者菲利普·斯蒂德却说:“关于一个人如何与世界建立关联,我已经在这本书中将一切我想说的都说完了。”

菲利普和妻子艾琳·斯蒂德一起接受我的采访。这是他的第二本书,她的第一本书。他写的故事,她画的插图。他显然更擅长交谈,她则静静地坐在一边,就像书中那只小企鹅坐在阿莫的身边。

艾琳说,那只小企鹅画的就是她自己。“有人说我喜欢动物多过人,这不是真的。跟人相处的时候,我经常因为害羞而紧张,但跟动物在一起的时候却很自在。比如我很喜欢企鹅。这种动物在陆地上显得笨拙而懒散,但一到了水里,立刻变得很迅捷和优雅。这一点与我很像。”

整个故事源自她的一则小素描,一个老人与一只大象下国际象棋。这个画面已经在她的脑子里潜伏了很多年——一个人与一个动物在一起,曾经是她最喜欢画的题材,其中有一种类似魔法的东西。但在此之前,因为严重的自我怀疑,她已经有三年不碰画笔。她先是在纽约一家童书店帮忙卖书,然后进了童书出版业,给一个童书出版社的创意总监做助手。

但菲利普一直希望帮助她重拾画画的信心。所以,当他看到这则小素描之后,连夜给她写下了这么一个温柔的小故事。爱下棋的大象,害羞的企鹅,老是感冒的犀牛,喜欢赛跑的乌龟,还有一只怕黑的猫头鹰。老人阿莫则是他心目中某种“纯粹善意”的化身,就像英国作家罗尔达·达尔笔下那位善良的哈尼小姐(《玛蒂尔达》)。达尔是他小时候最喜爱的作家,他读过他所有的故事,人们总是记得他的故事中黑暗的一面,但不记得他笔下那些善良的人,其实是非常善良的。

她立刻爱上了他笔下的这些动物,每一个动物都像是从她灵魂里流淌出来的一部分。“没有人比他更了解我。当他给我写故事的时候,我能以最自然的方式画出来。”

《然后,春天来了》内页

《然后,春天来了》内页

一个老人与大象下棋,与乌龟赛跑,给犀牛擦鼻涕,陪企鹅静静地坐一会儿,在昏黄的路灯下为一只怕黑的猫头鹰读书,还有一只小鸟、一只小老鼠以及一只红气球,时不时地跑出来“打个酱油”。

她用铅笔线条细细地勾勒出动物们栩栩如生的表情,温柔的、傲骄的、羞涩的、担忧的、关切的,颜色是用木块覆盖上去的,淡雅的粉色、桃色、蓝色与绿色,间以明亮跳脱的红色,调节整个画面的节奏。

你看着这些动物,虽然是拟人化的处理,但仍然觉得它们自有一种属于动物的温柔和庄严在。它们既是动物,也是人。而人,既是人,也是动物。这或许就是艺术的力量:赋予平常事物以陌生之光芒,无论是关于自己,还是关于他人。

“这是过度阐释吗?”我问这对年轻的夫妇。

《阿莫的生病日》内页

《阿莫的生病日》内页

“我对于孩子理解复杂情感的能力有很大的尊重。”菲利普说,“他们也许没有相应的词/语言来表达自己的感受,但并不代表他们感受不到那些情感,或者无法理解其中的意义。比如在我8岁的时候喜欢独自在自然里待着,我表达不出来,但我知道那种渴望。他们也许没有词语表达这种渴望,但当他们在一本书中看到,他们会认出来。其实,我们在书中处理的主题,与成年人在文学中处理的主题是一样的,关于友谊,关于善意,关于互相关爱,甚至关于孤独,只不过是以一种特殊的方法呈现给孩子。”

从这个角度来说,他们对于绘本创作的理念更接近美国上世纪六七十年代的传统,那时候的绘本作家对孩子有足够的尊重。

比如李欧·李奥尼的《小黑鱼》就是从一个很可怕的故事开始的:大海里住着一群小鱼,大家都是红色的,只有一条是黑色的。有一天,一只凶猛的金枪鱼吃掉了所有的小红鱼,只有小黑鱼逃走了。之后,李奥尼用了大量的篇幅描绘小黑鱼孤独一人徘徊在海里的场景。这是一个非常悲伤的故事,如果搁在今天,即使在美国,出版这本书也会非常困难。但李奥尼相信孩子不仅能感受到悲伤,而且也能理解这本书其实是一个关于希望的故事。

当小黑鱼落单以后,才第一次用自己的眼睛来观察海中的世界,才意识到这个世界的美丽和神奇,也由此意识到自己是什么样的存在,并最终靠智慧扭转了自己和朋友的命运。

他们在《阿莫的生病日》之后的两个作品——《如果你想看鲸》与《然后,春天来了》,都是根据诗改编的。他们的一个朋友是诗人,有一年,她每天写一首诗,《鲸》与《春天》是他们最喜欢的两首,于是决定将其做成绘本:一本是一个男孩和一只小狗去海边看鲸;另外一本则是一个男孩带着一只小狗在花园里种下种子,等待春天的到来。

没有故事,只有诗的语言,意识流一般的画面,但孩子们居然也看得津津有味。在读书会上,他们与孩子一起读《如果你想看鲸》,当鲸终于出现在最后一页的时候,孩子们爆发出惊喜的掌声。

但他们能理解其中的等待、焦虑、不确定性吗?

菲利普·C.斯蒂德是《阿莫的生病日》的作者,其妻子艾琳·E.斯蒂德为该书绘制了插画,这部夫妻二人的合力之作不仅荣获了美国凯迪克金奖,还被评为2010年《纽约时报》最佳童书绘本,以及2010年《出版人周刊》最佳童书。菲利普与艾琳携手创作的作品还有曾经荣获过埃尔文·布鲁克斯·怀特朗读奖的《熊熊要讲故事》。菲利普本身也是一名艺术家,他曾独立创作过几部图书,并为其插画,其中包括:《塞巴斯蒂安和气球》、《你好,我叫鲁比》、《乔纳森与蓝色大船》、《小鸟的家》和他的处女作——“以其讽刺的幽默和精湛的绘图配得上罗尔德·达尔的创作”获得了校园图书馆杂志称赞的《给吐司抹上吞拿鱼和豌豆》。

菲利普·C.斯蒂德是《阿莫的生病日》的作者,其妻子艾琳·E.斯蒂德为该书绘制了插画,这部夫妻二人的合力之作不仅荣获了美国凯迪克金奖,还被评为2010年《纽约时报》最佳童书绘本,以及2010年《出版人周刊》最佳童书。菲利普与艾琳携手创作的作品还有曾经荣获过埃尔文·布鲁克斯·怀特朗读奖的《熊熊要讲故事》。菲利普本身也是一名艺术家,他曾独立创作过几部图书,并为其插画,其中包括:《塞巴斯蒂安和气球》、《你好,我叫鲁比》、《乔纳森与蓝色大船》、《小鸟的家》和他的处女作——“以其讽刺的幽默和精湛的绘图配得上罗尔德·达尔的创作”获得了校园图书馆杂志称赞的《给吐司抹上吞拿鱼和豌豆》。

“我不知道。”菲利普说,“但只要你还记得童年时代的自己是什么样子,而且你尝试以尊重与坦诚与他们对话,我觉得任何对话都是可能的。”

“我们的书都很安静。”菲利普说,“我在一个很吵闹的家庭长大。父母都是音乐家,小时候家里总是放着很响的音乐,彼此之间说话也是吼来吼去。我只要有机会,就一个人躲到某个安静的角落画画。所以,当我有机会了,就想着创作一些让孩子能够静处的书。”

“我觉得孩子是很渴望安静的。但是,在我们这个时代,安静——找到时间和空间独处、思考——变得越来越难了,尤其是对孩子而言,他们每天要面对很多的噪音和干扰,尤其在大城市里,总有各种各样的事情在抢夺他们的注意力,电视、游戏、网络……几乎没有时间让他们安静下来,思考自己想要成为什么样的人。”

“是的。做一个小孩子并不是一件容易的事情,安静不容易,交朋友不容易,不知道该如何融入,融入到哪里。很多时候,你会觉得自己是被扔到这个世界上的,每个人都了解这里的规则,只有你不明白。”艾琳说,“所以,关于童年的快乐、悲伤、孤独、不合群,这些好的、坏的感受,我们都一并放在自己的书里,并尊重每一种感受。” 绘本我们是朋友故事儿童育儿童趣童真艺术创作画画