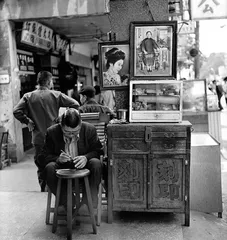

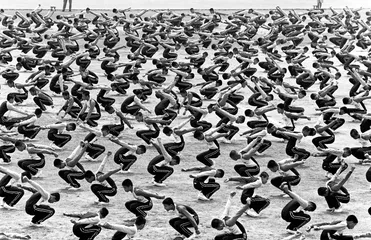

阮义忠:银盐的温度

作者:葛维樱 阮义忠摄影作品:《正方形的乡愁》系列图选

阮义忠摄影作品:《正方形的乡愁》系列图选

阮义忠不太受用中国摄影最初的“启蒙者、布道者”之类的大帽子。和他的对话是从杂志的理想、对纸的认同开始的。“优秀的价值都趋向于沉淀在纸上”,因为“好东西都有温度”。作为华人世界最早得到世界认同的摄影家,他近两年已出了多本图文并茂的摄影书。尽管手机拍照盛行,阮义忠依然跋山涉水,在银盐时代勇往直前。写字本来是拍摄的辅助,他倒写得越来越坚定,甚至抱怨老伴改他的稿子。“不通就是我的风格。”在人道、温情被消费滥用的今天,阮义忠扎实的创作语汇和思考能力越发突出。“人性中最值得肯定的价值的瞬间随时可能消失,唯有摄影,能跨越时空把这一瞬间传递下去。”

土地:给好加温

阮义忠没有任何专业摄影训练。1973年他第一次被《汉声》杂志主编黄永松塞了一部胶片相机时,还从来没有拍过任何照片。看他现在黝黑的脸庞、朴实的草帽,很难想象曾是个沉浸在文学绘画里的前卫青年。阮义忠从小并不长于文字和语言,倒是家人生病要往冥纸上画张脸去庙里祈福时,他每每得到“阿钉仔画得好像啊”的评价。他19岁在台湾文艺圈已经成名,发表插画和小说。“画是抽象派,小说是存在主义,没有泥土和劳动。”脑海中充实了大量的西方美学哲学知识。他后来明白,“台湾文化气候的形成有毛病”,脱离现实生活的认知体验,是60年代长大的台湾青少年自以为是的学习方式。

摄影本身在台湾尚未起步。“照相机逼迫我正视人,面对土地。”奉命拿着相机去大街上晃,一张照片拍不出来,“面红耳赤、汗流浃背”。现在看他30多年前的照片简单动人,黑白的古典层次,叙述有节制的画面,时间的次序,空间的比例,被定格的乌托邦式的村落与人,一切都似曾相识。这是第一次本土山乡的照片在台湾大众媒体传播,引起了强烈的社会反响。然而当时,阮义忠想的是:“相机外一切事物与我有什么关系?为什么要拍?”取景框里的人对他投来的眼神让他突然像抓住了一缕希望之光。“取景窗里,我的童年、艰苦、自卑和夸大都回来了。”

阮义忠的父亲那一辈兄弟七人,只有父亲“不幸”地继承了一片沙砾田,每次河水豪雨冲刷过后,都要人去重新挖石头翻土。一家人只能靠认命式的勤劳。其实父亲靠木匠手艺养活9个孩子,这块地只是因为节俭成性舍不得闲置,就成了孩子们的地狱。因为仇视沉重的命运,阮义忠才用学习表达反叛,看名著和哲学书籍,一个没有泥土的世界特别合他胃口,他“希望用知识把自己伪装成一个来自体面家庭的现代人”。他说:“其实我做摄影,也一直有一种‘认了’的感觉。”他的抵抗也好笑,从小因为爱哭,他被大家认为:“像阿忠那款,你一世人就完了。”这种哭号不是能哄住的,而是长达两三小时,把哭当突袭战。但他自鸣得意的是:“唯有我有能力搞得大家都头疼。”

阮义忠摄影作品:《正方形的乡愁》系列图选

阮义忠摄影作品:《正方形的乡愁》系列图选

服完兵役,阮义忠开始了台北文艺城市的生活。当时台湾有大批美国人来来往往,纯英文版介绍风土民情的《汉声》,一开始就受到本地知识分子喜爱,第一次需要推出一个类似旅游景点介绍的栏目。“台湾人对大陆,以及日本的山川河流都很熟悉,可是对于台湾本身,尤其是大部分居住在山地的原住居民,却了解不多。”这种空白第一次被阮义忠本来是“旅行”命题的创作打破了。回过头来看,他反而发现了一条只有自己走过的路。

出生长大在宜兰村庄,他对于真正与世隔绝的深山的了解,也只是火车站名和无穷浪漫的传说而已。空白的题材一直是他最重要的捕捉对象。“我从来不关注热点和流行。”这一次采访是在他《亚美尼亚》影展在“方所”开展时。阮义忠把“空白”的信息,用照相机里自己特有的观察角度沉淀了。“我这辈子第一次买房子,在内湖山上。”老式传统的生硬父子关系,一辈子没有交过心。父亲来他新家住了一晚,早上起来问他借刮胡刀,他说没有。父亲难以置信,当天就下山去弟弟家了,此后一生再没来过。“几年后突然接到电话,说父亲直肠癌末期,让我立刻去医院。”见面前,阮义忠铁了心一定要买到一个刮胡刀。递给父亲的刮胡刀被平常地放在一边,但他知道,“自己传递了一生说不出口的爱,父亲也接纳了”。

阮义忠摄影作品:《正方形的乡愁》系列图选

阮义忠摄影作品:《正方形的乡愁》系列图选

情感力量和拍摄方式一直是他最有力的方法,如果他有方法论的话。作为摄影师,所有的参考资料,就是一张《台湾省长途火车时刻表》。1973到1981年,他供职于台湾两家杂志,每个月一次稿件,把火车全部坐遍。后来拍出第一批代表作品的北埔,是新竹一个无名的客家村落。相机很简单,单眼相机调焦时只一个动作,“人的轮廓从模糊到清晰”,对于阮义忠,简直是在讨论此人的意义。他背着相机还经常受到警察盘问,用镜头重新观看自己曾经无动于衷甚至怨恨的农林、土地、汗水。“北埔又不是什么名胜古迹,有什么值得介绍的?”阮义忠也解释不清楚。虽然他已经写出了“生活方式本身就是风景”这样的栏目题语,可是扛出大帽子自己都觉得脸红。只好对来盘问的警察说:“报道小区走向繁荣大道。”阮义忠在5年内去了13次北埔,他每次待的时间不过几天,次数的加多让这个新竹四面环山的小镇接纳了他。

“没有信心,也很虚弱。”镜头只敢对准那些不排斥他的人。但就是因为这些被拍摄者,他不再觉得自己的出身是可耻的。“我重过了自己刻意逃离的童年。”1978年他拍摄搭火车通学的少年,完全就是自己童年的影子。文学绘画教他成为一个知识分子,只有摄影让他回到人的最初。“是摄影让我从精神世界回到现实人间。我觉得有必要透过我的相机把我受到的感动和得到的领悟记录下来。他们教我的道理,不亚于我从世界名著得到的经验,透过相机来歌颂对象,甚至把他们的好给加温,给强调出来。你可以看出来,我把他们拍出来不是美化了,而是更有尊严。”

阮义忠摄影作品:《想念亚美尼亚》系列图选

阮义忠摄影作品:《想念亚美尼亚》系列图选

上世纪80年代,台湾最受瞩目的、创出独有艺术话语的“三杰”是林怀民、侯孝贤和阮义忠。总有人看了他的照片,问他有没有看过《风柜来的人》,阮义忠老老实实地说当时还没看。“他们二人早已获取了巨大成就,而我到今天依然只能算摸索。”他总挑特别农历节日去北埔,喜欢这个交通不便的小地方静如止水的生活,很少露出笑容的老人在戏台下也会全然忘形。“老百姓和日常生活纠缠,能够在任何悲苦的人生坚持下去的世界观,是包含了超脱,又能生长出对日常事物敬重受持的态度。”他拍摄的人物无论在物质上多么一望而知的贫穷,却都有一种天成的教养。与纯粹表现悲苦情绪的摄影语言相比,阮义忠的语言是克制、舒缓、镇定,甚至有礼赞的意味。这也是他的照片最大的特质,他说:“我就是这样理解他们的。”他几乎没有批判、反讽、犬儒或任何现当代普遍的视角。阮义忠一开始就在学习:“我没有老师,我的拍摄对象就是我的老师。”

摄影是一项非要介入别人生活不可的行为。只要能够“看”,阮义忠就很兴奋。但是摄影既有隐私性,又有攻击性。他说摄影师好像一个导演,会下意识地希望人走入理想的位置。有时比骨肉还亲,有时比仇人还敌,阮义忠喜欢其中的亲近感。自从1981年他进入电视界开创了行旅节目的模式,类似今天《舌尖上的中国》对于国人的启蒙效果。那几年他名利双收,但总觉电视摄像机的观景窗太冷冰冰,搁置的照相机反而在引诱召唤他回归。他特有的与拍摄对象的亲密感,又在“八尺门”——一个基隆市里的原住民山胞小聚落——出现了。在这个城中村里,人们改变了乡土生活,甚至对外来者坦诚相待,虽然环境困苦,但人的生活却比都市更充实。这组声誉极高的作品拍摄动机却是自私的,是他“想脱离苦闷、突破艺术表现”。他甚至抛弃了社会性的宗旨,没有刻意报道村民的处境和唤起同情。因为“击垮我们的不是外力,而是自己”。

阮义忠摄影作品:《想念亚美尼亚》系列图选

阮义忠摄影作品:《想念亚美尼亚》系列图选

阮义忠形容布列松,“心”是随时拉满弓的。“我这个人非常冲动,真的。对于这点我的亲朋好友都觉得十分头痛。我是一根筋,但我却能把它应用在摄影上面。我从不思考,我行动,求快!我横冲直撞!”《人与土地》拍摄了十几年时间,1987年第一次展览引起轰动。他创作了整套的刻画人与土地关系的镜头语言。“我很幸运”,正好赶上了台湾从农业社会向现代社会飞奔的年代,自己用几十年的时间,给了农业社会“最后一瞥”。他也注意到了从乡村到城市带来的一系列负面问题,但是并没用作品来表现。他说自己急切地想要自我救赎,找寻刻意看到的希望,顾不上现代化的弊病。“我想表现即将可能的改变,希望镜头使之永恒。”

在收入最好的日子,却觉得自己一点点对外界热情冷却。“这才是现代商业社会的陷阱,一旦跨入另一个领域,就像另一个星球,有完全不同的价值标准和伦理规范。”每一套领域都有一套趣味,每种趣味又是势力范围,让阮义忠厌烦。摄影因为层次足够基本,和生活纠缠得深,最实用,形而下,也最形而上,所以总和哲学扯在一起。“怎么打动自己也打动别人?”阮义忠第一次把镜头投向城市,也曾经试着批判,但是很快,他发现自己失败了。他的感受是,台北的外包装越来越好,而病态却在骨子里,相机触碰不到。1989年他拍出了《台北谣言》,他说:“最后我只能拍出一个虚虚实实、半真半假的台北。”他甚至在北京昌平买了一块地,想归隐田园。“那时的北京还没有雾霾。”阮义忠本来想用一个大型个展“告别城市告别台湾”,拥抱千禧年,结果1999年台湾“9·21”地震爆发,他把200多幅多年心血集结的照片全部义卖,捐给台湾最大的义工组织“慈济”去赈灾。

阮义忠摄影作品:《失落的优雅》系列图选

阮义忠摄影作品:《失落的优雅》系列图选

“我不觉得进山苦。脱离家庭的孤独是有的,但这也强迫我必须融入泰雅族当地的小村落。”《四季》一组照片声誉最高,也引起了争议。“四季”并不是一个阮义忠的命名,而是真实存在的宜兰县大同乡的村名,他甚至参加了当地中小学的开学和毕业典礼。台湾的山地是管制区,出入手续跟出境一样麻烦。泰雅人长相很不同,男的异常俊美,女的出奇美丽。他第一次踏入四季村是1981年,当时台湾的各个角落已经几乎被他踏遍,但只有千余人口的四季村却是第一次被照相机探访。四季村有混血儿,因为当地曾是美军驻地,也有德国传教士,阮义忠的照片诗意美丽,他发现混血儿在当地并不会受到歧视。

有社会学者认为他少了批判和控诉。英国摄影师布赖恩·坎贝尔却把阮义忠说到了点子上:“他的照片本身或许不自负,不过却绝对不欠缺仪态与个性。因为它们并不汲汲于追求新奇,或者倚赖风格上的效果,而是简单而且直接的沟通,它们有一种永不妥协的尊严和正直。摄影家很清楚自己要表达的东西,知道如何去表达,而且执行起来毫不忙乱。这种自信而又诚实的手法赋予这些照片一种沉默的权威,看在读者眼里既具吸引力又让人放心。”

阮义忠

阮义忠

启蒙:标准的建立

对于摄影的好与坏,阮义忠先用书,后用杂志,建立了一套自己的并且为世界所接纳的理解标准。“一开始,我自己想了解世界各地的摄影师是怎样在拍照,有哪些好的摄影家,当时台湾的摄影资讯也不发达。只能在书店买进口的画册,不晓得世界地位怎么样。只是有些照片能打动我,有些则不痛不痒。没有一个系统性的介绍说哪个更好,国外也是这样子。”阮义忠觉得评论界没有给自己明确的感受,“人们对于摄影的态度,太容易被桑格塔等评论者的观点所影响。”他不擅长文字,又没法不写。“我看到的世界充满比例、线条、秩序,却找不到形容它们的词句。我对于不同事物之间关系一向特别敏感,同一事物在不同时间的存在状态特别感兴趣,但是在意的焦点往往说不清楚。”叙述的跳跃,并不妨碍他有办法抓住稍纵即逝的一线灵光。

阮义忠摄影作品:《人与土地》系列

阮义忠摄影作品:《人与土地》系列

“能不能打动自己的心。”从一开始至今是阮义忠对摄影的唯一判断标准。1992年阮义忠第一次到法国举办个展,他对巴黎的印象一点儿也不好,法国文化界势利,对东方人存在偏见。唯一向往的是法国南部图卢兹的水之堡摄影诞生150年展。水之堡是世界藏品水平最高的摄影画廊之一,为了见到创办人尚杜杰,阮太太袁瑶瑶硬生生学了8个月的法语,而这个对话本来的约定只有半小时而已。在水之堡,他第一次亲眼看到了所有摄影史上大师的经典作品,除了世界上第一张照片是复制品,所有都是原片。看了很多年画册的阮义忠用“致敬”来形容自己对原片的震撼。与尚杜杰的见面也有陌生人的尴尬,尚杜杰和他聊起最早给西方摄影带来震撼的郎静山,此外就找不出话题了。“法国人不会过分,但是会轻描淡写,假装不经意地考我,问,如果在台湾办展览,想做哪些摄影家?”阮义忠说了萨尔加多和西班牙的罗德洛,后一个名字,连尚杜杰都没有听说过。要知道台湾当时的信息还非常不发达,尚杜杰立刻成了阮义忠最初的合作者。原定与尚杜杰半个小时的见面变成了四天四夜的陪伴。

那不是一种视觉,而是触感。具体的,会反弹、有温度、有形状、有体量,几乎等同于烙印。“不仅仅是最好的决定性一刻,还要因此产生意义。这样才特别迷人。”摄影对他是一种修炼的功能,会找一个办法来点化日常的生活,开一个小天窗。阮义忠的标准很个人化:“对我来说,大多数的表达方法总是不太适用,总觉得那不是我所见到的,也不是我想传达的重点。”他也喜欢瑞典《Camera》摄影杂志,很薄却精彩专业,每一幅照片都永远在合适的位置,但从来没有东方作品。

《台北谣言》系列

《台北谣言》系列

摄影从1839年8月19日诞生,与西方一样,台湾对于摄影的接纳也经历了一个时间。“从布列松开始,西方才开始接纳摄影是一门艺术。”台湾社会的接纳过程就是从阮义忠开始的。1992年台湾当局需要花掉一笔跟国际文艺展览相关的预算,“听说已经找了不少人”,刚从法国回来的阮义忠接招,直接把水之堡的摄影展引入了台湾。当时台湾还没有能够对专业摄影发声的杂志,阮义忠干脆办了一本,创刊号就做影展。“既然是展出摄影诞生以来的大师经典,都是西方作品,西方人也不稀罕。我想代表中国发声,也借机把大陆和台湾的摄影师推向世界。”这个被《现代摄影》李媚推荐的无工作、无收入、无任何知名度的内地青年就是吕楠。“他一日只吃一餐,对金钱、效率毫无概念,每一毛钱都用来购买胶卷相纸。喝浓浓的大缸子茶,谈《我和你》。”

吕楠带着后来震惊世界的“精神病院”系列照片偷渡深圳,阮义忠被这些样片冲击。“之所以令人震撼,乃因他不只旁观,而是几乎成了其中一员。”吕楠当时以马小虎的笔名,作品在日本已有少数见报。阮义忠在香港得到了吕楠选出的60多张底片,并且带回台湾,亲手放大。他相信自己的暗房技术。“用最好的德国药水和相纸来冲印,当时大陆都没有。”阮义忠记得暗房作业时,照片里“一股酸腐霉臭的味道仿佛从影像扑鼻而来,阴森恐惧的感觉笼罩全身”。但同时“他们互相依偎的情境,让世人明白,在如同地狱的环境中,万物之灵依旧有温情、有尊严”。阮义忠不仅懂得吕楠,并且互为知己,使吕楠以真名第一次走向国际舞台。

1992年阮义忠创办了第一期《摄影家》杂志,使中国人第一次得以和摄影界一线大师比肩,“一点儿也不输给他们”。此后又再为吕楠推出了个人专刊《在路上》。阮义忠所选的封面照片,后来当选英国《The Photobook》摄影史500张名作,吕楠是唯一入选的华人摄影家。

杂志只有第一年有广告,从第二年开始,器材商们不再愿意为这本没有丝毫推荐器材的杂志投钱了。阮义忠与太太袁瑶瑶决定干脆自己成立摄影器材贸易公司,开始用器材生意,养这本纯艺术杂志。阮义忠赶上了纸媒体的黄金时代。“每一本杂志都可以出成一本书,甚至放在几十年以后看这品位也不脸红,这是纸媒体才有的尊严。”这本中英文对照的杂志,用最好的纸,最好的印刷条件,供稿者全部是一流摄影大师,杂志印量不过几千本,却被摆在了伦敦、巴黎等最著名的艺术书商店的橱窗里。在长达十来年时间里,64期杂志,每一期都是呕心沥血的精品。怎么做呢?都是笨办法,袁瑶瑶告诉我:“我抱着刊物坐飞机到法国去,敲开每一位大师的门,只要翻开我们的杂志,大师就会从看一个东方人的狐疑,变成了‘merveilles’(奇迹)的惊叹。”

所有摄影师的照片全部是免费供稿。当时西方的摄影版权已经很昂贵,艺术经纪行当发达,如果按照收费标准,一张照片的使用费就会把一期杂志的预算全部用光。然而阮义忠和诸多摄影师之间,却连一个合同、一个凭证都没有写过。“那卖书的钱呢?”我觉得这种发行方式简直是天方夜谭。“就等放暑假时去欧洲收一趟钱。”袁瑶瑶说。纸张印刷传递出来的信息和力量,在阮义忠看来,只会在浮躁的信息社会里沉淀为最优质精英的价值。

因此英语都不太会的阮义忠,敲开了全世界摄影大师的门。他相信“将心比心”。“你全力以赴地做一件事,别人一定能感受到,一定会帮助你。”他也遇过作品充满了悲悯情怀,而为人却势利庸俗的所谓大师,当对方骄傲地等待他开口约稿,他已经转身走掉。“人和作品要一致,在这个行业,我见过太多分裂的人了。”阮义忠坚信好杂志会说话,“别人一翻开你的杂志,已经知道你是什么人”。其实艺术家之间信任的建立,就是这么简单直接。

“《摄影家》提供了一个让世界大师走进来,让中国摄影力量走出去的交流平台。”这本杂志既让布列松无偿供稿,也要推出从未被瞩目的优秀的摄影作品。阮义忠在这一点上从不买主流和市场的账。“我们的方向,是挖掘世界各地被忽略的真正好的摄影家。不要向已非常出名的摄影家致敬,要做没人做的事情。”比如为印度女摄影家做的专刊,以及尚不为世人所知的很多国家的摄影师,都通过《摄影家》第一次走进了世界一流的艺术书店、画廊。摄影艺术虽然起源于西方,但这本台湾杂志却做到了“大同”。很多年轻摄影家天性羞涩,既不时尚也不会搞人际关系,但真正拍得好。在阮义忠看来,优秀的杂志要成为这些人的平台。

“人最可贵的一点,还是个‘人’,不是名利的拥有者。”阮义忠强调的是摄影师从自己生活出发,拍摄跟自我经验有关的题材,获得优越的表现。“新锐”这个词也是他最早用在摄影师身上。“不是参加比赛那种空洞的照片,而是回到自己的原点,寻找好题材,磨练好技巧,才能有力量感动人。这就是锐。”后来成为摄影走红名单的《中国新摄影》一期,阮义忠挑选的照片没有一个与他自己风格相同,既有计算机摄影也有观念摄影。对快要丧失信心的摄影师,阮义忠说,你们即将达到世界重要摄影家的高度,还可以再往上走。他说:“我专门干这种事,推一把,他只要下了工夫,有追求的诚恳,就可以找到自己的路。”2009年广东美术馆为阮义忠办国内最大的个展时,并没得到通知的吕楠,提前三天默默到达馆内,告诉工人谁也不许碰展品的镜框。然后手拿酒精抹布,仔仔细细擦完了300多幅作品的玻璃。

“因为摄影一方面是那么容易,另一方面它又是那么难。”阮义忠也为台湾艺术大学等学校开课二三十年了,虽然他认为摄影是从一而终的信仰,而许多学生早已热情不再。“这我能理解,摄影很容易上手,瓶颈来得也快,过不了关就放弃了。因为时代环境的关系、市场的需要,现在很多摄影师只是表达自己的才气,证明自己的艺术成就而已,很少有人要透过自己的镜头,回过头来重新理解我们失落的东西,尤其是文化当中可贵的遗产。”他也知道现在流行的摄影市场。“他们可能拼命想要创新,要故意摆脱旧的东西,甚至不想要拍出来的照片,而是用电脑制作表现出来的影像,这些作品观念性比较强,但是没有现实的痕迹,没有自己跟生活的真正摩擦。”各行各业都在比“点子”,“已经把那种最不严肃的东西认为是严肃了”。 台湾生活世界温度摄影记录吕楠阮义忠银盐