阿加莎作品中的爱情与人性

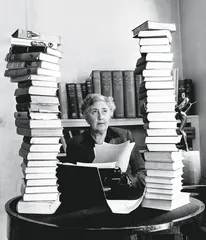

作者:张月寒 英国女侦探小说家阿加莎·克里斯蒂

英国女侦探小说家阿加莎·克里斯蒂

有人生来温馨甜蜜,有人生来长夜漫漫。

阿加莎·克里斯蒂在《无尽长夜》(Endless Night)的序诗里这样写。

2015年9月15日是阿加莎·克里斯蒂125岁的诞辰。在这个世界上,作家可分为两种:一种是生前成功的;一种是死后才出名。阿加莎很幸运地位列第一种,她活着的时候就充分享受了自己成功带来的胜利果实:买车,买房,授爵,旅行,聚会,演讲,美食……

在ITV的纪录片《Perspectives:The Mystery of Agatha Christie with David Suchet》中,披露了阿加莎晚年的一卷家庭录影带。身穿天蓝色泳衣的她幸福地被女儿、丈夫环绕,欢快地扑向水中游泳,像一个孩子。这位迄今为止作品在全球出版20亿册、被译成多种语言、在上百个国家发售、有近60部小说被改编为影视作品的成功女作家,晚年的人生结局也达到了一种张爱玲一直没有得到的“大团圆”。

人生颇温暖、阳光、幸福、快乐,导致阿加莎的作品虽然处处有关谋杀,却没有那么压抑困厄。但这一切并不代表她从未受过伤害。她的第一次婚姻遭到了一种所有女人都能想到的最俗套的背叛:丈夫爱上了比自己年轻漂亮的女子并要求离婚。这给她造成了巨大的伤害,导致她1926年冬天的那次“失踪”。自去年《消失的爱人》上映并大受欢迎以来,很多人就开始议论说阿加莎是不是早在1926年就导演了自己的“Gone Girl”?

《尼罗河上的惨案》(1978)剧照

《尼罗河上的惨案》(1978)剧照

中年失婚,这也许是她一生中遭遇的最大的背叛和伤痛。这一切导致了这段婚姻完结以后,她看世界的角度也开始改变。从此以后,她的作品开始充斥一种更深沉、更内敛的东西,而这一切,更多体现在她1967年的作品《无尽长夜》里。

当一个人愈想离开你的时候,你攥得愈紧,他(她)则会离开得愈快。

据阿加莎小说改编的电影:《无尽长夜》剧照

据阿加莎小说改编的电影:《无尽长夜》剧照

在她的所有作品中,《无尽长夜》没有其他作品那么普遍被提及,但其实这部作品所蕴含的内涵张力以及她对人性的看法,我认为是所有作品中最深刻的一部。

俊美无产的年轻人,从学生时代就开始清晰知道自己心中蕴藏着一股冲动。他认为自己远不止于此、远不止眼下这个命运。飘荡寻觅多年,始终试图参透自己的人生。徜徉于伦敦最贵的街道;仗着自己年轻貌美敢于走进任何一间最贵的画廊,让看惯了有钱阶层的工作人员为他拿下自己欣赏的那幅画。对方也并没有看不起他。或许那一刻连他们也看出了他的潜力。他觉得自己天生具有美的欣赏力。如果他拥有财富他能够将它们花得很好。但偏偏他没有。

这是一部将阿加莎的金钱观和爱情观凸显得比较明显的作品。阿加莎在自传和多次采访中毫不避讳自己重视金钱的看法。在她超过半数的作品中,钱都是谋杀的主要动机。她11岁之前的物质生活是充盈的,11岁那年父亲去世,于是阿加莎开始经历物质匮乏所带来的生活压力。

《无尽长夜》中塑造的“反英雄”男性角色,是和现代价值观惊人契合的一部。小说中的男子,出身底层社会,但年轻、俊美、充满野心。他处在一种自认为与自己完全不符的现实条件中,并试图想要突破。他谁也不爱,只爱自己。

随着故事铺叙直下,阿加莎让读者认为这个浪子似乎终于找到真爱,对这个他在自述中百般珍视的女子,也能够像一个最普通的坠入爱河的人,对她好,真正欣赏她并看到她的美好。

但是最后的结局是心痛的,并且它的结局可以有多种解读。到最后我们都不知道男主角究竟有没有爱上那个他杀死的女孩,Ellie。真正的答案,或许只有这个虚构的主角,或创造他的阿加莎才知道。又或许对于这一点,阿加莎本人也是没有任何答案的。

很多人说这部小说与其说是一部推理小说,不如说是一部爱情小说,只是借着推理的外衣来诉说一种爱情和人性的关系。这一点我深以为然。女人,似乎总是特别在乎一个男人究竟有没有爱过自己,但现实生活中这件事情也许永远没有答案,除非……

除非他亲手结束了你的性命。在历史上,亨利八世和安·博林的爱情结局如此,张爱玲笔下的王佳芝和易先生也是如此,在阿加莎这里,则是《无尽长夜》最后的真相。一个人如果真的爱你,那么他(她)当然不会亲手杀了你。如果他(她)甚至能够结束你的生命,那么一切应该不是爱。

然而,《无尽长夜》最感人、心酸、矛盾的地方就是男主角在自述中始终透露出星星点点的爱意。无限接近于爱情,但并不是爱情。“如今我回想起来,那或许是我人生中最快乐的一天。”他在书中这样说。所以这本书是看第二遍方才有意思的,只有当我们知道了结局以后再重新回看,才能看到这些看似是爱情的自述所凸显的最终悲剧性。

在中国作家中,有人说张爱玲是够“狠”的,把爱情和人性撕扯得体无完肤。对于异常鲜明地经受了丈夫背叛的阿加莎·克里斯蒂,她婚变后的作品则也开始绝望和直击人性。不过,也由于阿加莎在世的时候获得一种世俗的成功,所以她的“绝望”没有像张爱玲那样深刻和没有退路。阿加莎的绝望是圆融、积极的,因为毕竟她的一生还是完满。

为什么阿加莎纵使受到伤痛,她的作品仍没有绝望到彻底,反而保留着一种阳光、轻快、积极?按照弗洛伊德的观点,一切可追溯到童年。我们可以通过阿加莎的自传得知她拥有一个快乐的童年。而张爱玲则相反,她自童年开始似乎就有种脱离不了的阴郁。童年时发生的事影响人今后对于整个世界的看法和与这个世界的关系,这或许是这两个作家取得截然不同人生结果的一个重要原因。

这部用第一人称叙述的小说,也是阿加莎作品中少有的阴暗的一部。《无尽长夜》从头至尾,我们咀嚼出的是一个异常孤独的灵魂,在这世间的任何人身上他都找不到任何共鸣。最后一晚他在冷杉树下看见被自己杀害的妻子,他第一次看见她的地方。直到最后他仍认为自己某种程度上是爱她的。

Endless Night,无尽的长夜,无尽的灵魂,无尽的人生。阿加莎作品中罕有的枯寒绝望,在这里,被我们找到了。写《无尽长夜》的时候阿加莎75岁,已属于洞悉一切的年龄。她写作这本小说只用了六周时间,更可见其一气呵成之感,也正是书中年轻人的自述能让这部作品如此令人感动。

另外值得一提的是,《无尽长夜》的开头引用了布莱克的诗“Aguries of Innocence”。这部小说和这首诗说明的都是人性格中一些本来的成分是难以避免的,有些人生来温馨甜蜜,有些人生来长夜漫漫。他们一旦遇到,对于双方来说都是不可避免的悲剧。

威廉·布莱克是一个很有名的神秘主义诗人,他晚期的诗歌有些阴暗,但也正因如此很受一部分群体的迷恋。西方甚至形成了某种“布莱克邪教”,嬉皮士们更称有时读他的诗能达到一种LSD般的迷幻。他早年诗歌并不出彩,但晚年过于追寻一些玄幻的东西,却反而很受欢迎。在美剧《超感警探》中阴暗到不可抑制的连环杀人犯Red John就很喜欢引用布莱克的那首“Tiger Tiger”。

《无尽长夜》的转变不是一夕造就的,早从阿加莎创造“马普尔小姐”这个乡间老处女侦探形象就开始了。1930年马普尔小姐首次出现于《寓所谜案》,那时的阿加莎40岁,已和第一任丈夫阿奇(Archie Christie)离婚。她开始透过一个老妇的眼睛看这个世界,从此以后更加沧桑也更加老辣。

“大多数人其实不好也不坏,只是很傻罢了。”马普尔小姐在《周二晚间俱乐部》甫一登场就洞察世事。

“你只是人生阅历不如我多罢了。你不了解琼斯那种吊儿郎当的粗汉。我一听到有一个漂亮的小女孩在他家里,就相信他是不会放过她的。”这段话,几乎反射出阿加莎本身就被一个小她10岁的女子夺去丈夫的自身现实。此后,在她的多部作品里都出现了这种因美貌而背叛的爱情。

在《柏棺》里,她说:“想不到,一个人的美貌,居然造就了另一个人生活的全部颠覆和毁灭。”

她在自传中也写:“当一件事开始出错,那么所有事都开始出错。”

我们有时可以从一对情侣的外表判断出他们之间关系的高下,好看的、更有魅力的一方不可避免地处于优势。看阿加莎·克里斯蒂第一段婚姻的结婚照,公允地说,我们看出了阿加莎当时为什么不顾母亲的反对非要嫁给阿奇——阿奇年轻时确实很英俊,并且在现实生活中,他也很易招女性喜爱。这不得不说为阿加莎今后的悲剧埋下了隐患。自己外表尚好、并且重视外表的人,也会要求另一半的外貌。

在《柏棺》里,阿加莎是这么阐释爱情的。“您认为爱情始终是幸福的吗?”侄女埃莉诺问姑妈。“当你的爱情极其热烈的时候,往往是给你带来的痛苦胜于欢乐。”饱经风霜的姑妈这样说。这也是阿加莎自己的人生体验。经历了丈夫的出轨与背叛,她突然失踪,车子在一处荒野中被发现。当时所有人都认为她已经不在人世了,可是后来她终于在一处温泉旅馆被人爆料发现。当时她失踪的事震惊了英伦三岛,也登上了《纽约时报》的头条。

到目前为止,阿加莎的失踪仍是一个谜。没有人知道她当时为什么在车里留下类似自己被杀的线索,她当时到底是怎么想的,以及这一切究竟是否是她对于丈夫背叛的报复。但是,可以肯定的是,这件事和丈夫向她提出离婚有着直接的关系,而在那一瞬间,她日后在自传中也写道,她确实没有了生的希望。

当你爱一个人胜于那个人爱你时,那么,你是痛苦的。《柏棺》诉说了这样一个道理。

其实,人生中最痛苦的并不是没有爱情,而是看似得到了爱情,然后,再让你失去。阿加莎的很多作品,《柏棺》、《尼罗河惨案》、《阳光下的罪恶》……都诉说了这样一个故事。人们自以为对自己的爱情胸有成竹,就像阿加莎当年幸福地处于第一段婚姻,然后突然阴影一掠,你自以为拥有的一切,就全部失去了。

与所有畅销作家一样,阿加莎当年也受到不少酸溜溜的文艺圈的指责,说其作品太浅薄、过于迎合大众口味云云,但是,这些都不能掩盖她的作品长盛不衰的畅销以及越来越广范围的传播。她写的剧本《捕鼠器》自1952年在伦敦西区上演,如今仍没有停止,是世界上上演时间最长的剧目。2011年,英国《卫报》发布一条消息称,伊恩·弗莱明(Ian Fleming)(“007”系列的写作者)和阿加莎·克里斯蒂是英国最富有的两个罪案小说作家(Crime Writer)。这项调查由推理剧数字电视频道Alibi推出,是根据记录在案的销量、票房收入、公司收入等各种数据总结出来的。阿加莎截至2011年的身价就已经是1亿英镑。

而阿加莎在世时,面对越来越多、各种各样、或坏或好的文艺圈批评时,她所做的只是稳住自己、坚持自我。就算所有批评家都不屑她,但还有读者喜欢,这才是一个写作者的最高境界。尽可能广地传播、尽可能多地被喜欢。至今,她创造的波罗形象受到如此广泛的喜爱,已然成为一个独立个体;提起英国乡间侦探就想起她创造的马普尔小姐,生动得让人恨不得去这个虚构人物的村舍讨一杯茶,听一听她讲村里的谋杀故事。

在写作世界里,通俗并非坏事。三毛当年的散文也屡次被人批浅薄;《红楼梦》刚出时也被当时所谓的高雅之士看不上。但到最后,却是通俗为王。一种东西受欢迎的背后必有其道理,不能一味孤高自赏拒不接受新鲜事物。

马原曾说:“世界上绝大多数读者不是从作家或者理论家的那种要求去解读所有小说,不是为了探求小说中的思想哲学的价值意义;绝大多数人拿出一两个小时来读小说,是希望在这一两个小时里过得愉快。”

一直以来,英国人都把阿加莎·克里斯蒂当宝。在阿加莎今年的诞辰日之前,英国的哪怕只和阿加莎有一点点关系的小酒馆(Pub)、旅馆、宾馆都纷纷推出了一系列的纪念活动和主题套餐。各旅行社也应景推出“阿加莎·克里斯蒂踪迹之旅”。在影视领域,这么多年来,从北约克郡到中东、加勒比海……首先是她的波罗,然后是马普尔小姐,当波罗最终季结束,马普尔小姐也宣布不再续拍后,全体英国人以为他们的阿加莎狂热终于该停止了,但BBC又偏把阿加莎作品中的另一侦探形象——汤米和塔彭丝夫妇作为主角,推出了一部新剧。不列颠民族对于阿加莎的狂热,不知什么时候才会停止,或许永远不会停止。 文学小说作家阿加莎爱情人性娱乐八卦推理无尽长夜尼罗河上的惨案