世界:秩序重建

作者:刘怡 1945年9月2日,“密苏里号”签降仪式上,麦克阿瑟的参谋长萨瑟兰中将(左)向日本外务省联络官冈崎胜男(持礼帽者)指出投降文件签名中的位置差错。萨瑟兰随后做了订正

1945年9月2日,“密苏里号”签降仪式上,麦克阿瑟的参谋长萨瑟兰中将(左)向日本外务省联络官冈崎胜男(持礼帽者)指出投降文件签名中的位置差错。萨瑟兰随后做了订正

1945年9月2日上午9点30分,11名日本代表黯然步下“密苏里号”战列舰的后甲板,转乘“兰斯多恩号”驱逐舰返回横滨港。在他们上方的露天甲板,麦克阿瑟上将正在发表题为《炮声已告平息》的演说,“密苏里号”的厨师长则忙着把签署投降文书用的那张桌子搬回饭堂,准备开午饭。450架航母舰载机和400架巨大的B-29型轰炸机从军舰上空嗡嗡掠过,带走了最后一丝杀伐之气。艰苦卓绝的全世界反法西斯战争,至此终告结束。

与历史上的任何一次和平都不相同,第二次世界大战之后的秩序安排是以一种高度分裂的形态呈现在世人面前的。战胜国从未像130年前的维也纳体系一样,建立起一套涵盖所有国家的总体性和平安排;战败国在与曾经的敌人缔结和约时,也分成了多个阶段、遵循不同的条款。美苏两国及其盟友之间形成了大相径庭的制度安排,并以“铁幕”为边界区隔开来。短短两年之后,“冷战”的幽灵开始在欧洲上空徘徊,新的冲突似乎已经迫在眉睫。

然而正是这种复杂的、严重分裂的格局,最终被证明具有极强的约束力和空前的稳定性。通过建立囊括贸易、金融、货币以及政治、安全等一系列领域的多边和双边制度,美国成功地扮演起世界范围内的“自由领导者”角色;西欧各国则通过“邀请”美国建立霸权,并迫使后者承担制度运行的大部分成本,在领导者和利益关联方之间建立起了一种双向约束。而苏联以地理政治为出发点建立的经互会模式,同样有助于工业化在若干地区的扩散。

在以多元化的国际制度与苏联展开竞争,并通过“遏制政策”直接对莫斯科施加安全和经济压力的过程中,美国逐步建立起了作为今日全球化基础的开放政治—经济体系和协调框架。如同19世纪的“英国治下的和平”(Pax Britannica)建立在不列颠海外殖民帝国的基础之上,“冷战”结束之际形成的“美国治下的和平”(Pax Americana)正是通过制度化的权势分享体系为华盛顿积累起了足够的物质和威望基础。甚至连美国本身也无法摆脱这一体系——进入21世纪以来,令华盛顿连遭挫折的单边主义政策正是企图放弃对国际制度的依赖、完全靠无与伦比的物质优势实施直接控制。它的失败再度证明:任何一种对权势的过度迷信都将导致无休止的义务扩张和不堪重负。

在“二战”爆发之前20年,也曾有两派政治家试图在战争的废墟之上建设一个理想的新世界:他们中的一部分人迷恋往昔的历史,认定原样移植19世纪的均势(Balance of Power)体制和惩罚性和约便足以返回黄金时代;另一部分人则陶醉于对大众舆论和“民主革命论”的迷信,以至于不愿提供足够的经济资源去促成实际的变革。“二十年休战”的悲剧终结了这两种幻想,在权势政治和核战争的阴影笼罩下,最终形成了一套不那么完美但更具合法性和互惠色彩的世界秩序,其遗产也令大半个世界受益至今。

1944年,一名结束度假、即将返回前线的美国陆军士兵在纽约宾夕法尼亚车站与女友吻别

1944年,一名结束度假、即将返回前线的美国陆军士兵在纽约宾夕法尼亚车站与女友吻别

在反法西斯战争胜利70周年之际,我们回顾历史,并将研究的方向投向这场史无前例的战争如何改变人类历史,尤其是如何诞生全球化时代的制度安排与游戏规则。其意旨,自是寻找重大事件如何影响历史走向,以及如何形塑现实格局,这当然是一个由知其然往知其所以然递进的过程。同时,当我们去探寻历史逻辑的同时,如何以史鉴今,从历史中寻找未来发展的脉络与资源,便自然而然了。

1948年柏林空运行动中,一架美军C-47型运输机满载食品等救济物资抵达坦佩尔霍夫机场。地面上的市民翘首以待

1948年柏林空运行动中,一架美军C-47型运输机满载食品等救济物资抵达坦佩尔霍夫机场。地面上的市民翘首以待

秩序重构:“二战”的政治遗产

1953年,20世纪德国最杰出的国际关系史家之一路德维希·德约在一篇论文中不无伤感地写道:“欧洲大陆在这一次为击败霸权觊觎者而进行的斗争中做出的贡献,比它在以往历次危机中所做的都要小得多;如今的欧洲已经精疲力竭,它再也无法依靠自身的力量重新站立起来了。”这一评论恰如其分地概括了欧洲在“二战”结束时的总体面貌:在这场战争中,有3650万人死于与战事直接相关的原因,这一数字相当于战前法国的总人口。2000万德国人沦为难民,其中仅汉堡一地就有50万人;在废墟中的柏林,新生婴儿的死亡率高达66%,全城因为供水系统污染爆发了大范围的痢疾。法国损失了战前77%的铁路运力和2/3的商船队,即使是在诺曼底登陆之后的10个月里,依然有50万户家庭因住宅被毁而流离失所。荷兰损失了战前40%的铁路、公路运力和21.9万公顷耕地,有20.4万名平民在战时死亡,半数以上是由于饥饿和营养不良。

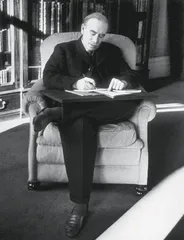

英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯

英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯

与之构成反差的是美苏两国空前煊赫的权势基值。短短6年间,美国的国民生产总值从2094亿美元增加到了3552亿美元,提供了战后世界半数以上的商品和服务总量。它以仅占全世界6%的人口,保有高达46%的发电量、59%的已探明石油储量、54%的电话总数和48%的收音机数量,并承担了联合国难民署60%的预算。而苏联尽管承受了惊人的人员和物质损失,但在1945年时却保有与美国规模相当的武装力量,并完全占领了旧欧洲工业产能、战略性原材料和劳动力最集中的东欧区块。两极并存的世界已经展现出了雏形。

与此前基于地理和民族因素的欧洲、美洲、东亚-太平洋三大体系不同,两极时代的全球体系包含的是另外三大板块:美国领导的大西洋体系、苏联主宰的“心脏地带”以及美苏两极与当地力量共同催生的东亚体系。大西洋体系以贸易和金融领域的布雷顿森林体制以及安全层面的北约组织作为支柱,逐步形成了一套高度制度化的秩序安排。莫斯科主导的苏东体系在经济规模和稳定性上稍逊,但苏联的地理格局确保了它的相对安全,并能以军事施压和意识形态输出的方式寻求对欧亚大陆“世界岛”的控制。在中苏交恶之后,中国这个历史上的“中央之国”,从20世纪60年代开始,也努力寻求国家的复兴。“一截遗欧、一截赠美、一截还东国”,国际权势结构的顶层完成了最大限度的收缩和集中。

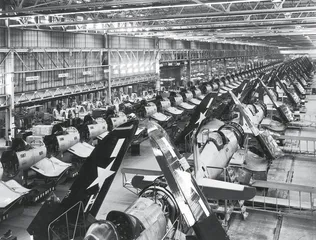

1945年,位于美国康涅狄格州斯特拉特福德的钱斯·沃特飞机工厂正在组装F4U“海盗”型战斗机

1945年,位于美国康涅狄格州斯特拉特福德的钱斯·沃特飞机工厂正在组装F4U“海盗”型战斗机

从理想到现实

1920年,37岁的约翰·梅纳德·凯恩斯出版了他前半生最受欢迎的著作之一《和约的经济后果》,对前一年巴黎和会上的见闻和思考做了详尽的阐述。在他的笔下,人们见证了老迈的克列孟梭、善变的劳合·乔治以及孤高的伍德罗·威尔逊重塑世界秩序的努力及其失败,“二十年休战”的种子也在这时埋下。

1942年1月,在莫斯科州克林镇被苏军俘虏的德军官兵,因缺乏冬装而瑟瑟发抖

1942年1月,在莫斯科州克林镇被苏军俘虏的德军官兵,因缺乏冬装而瑟瑟发抖

法国和英国领导人最大的失误在于,他们拒绝正视第二次工业革命的扩散带来的国际权势中心的迁移,也拒绝以非独占性的帝国主义模式治理战后世界。德国在1914~1918年的抵抗有力地证明:一个拥有足够人口、丰富工矿资源、高效动员体制和良好交通条件的陆上强国可以在相当长的时间内保持战争能力;而工业产能偏弱的法国和被全球义务束缚住手脚的英国很难以短促、高效的方式将其击败。未来战争的终极形态已经演化为总体战,英法两国唯有像对手一样以陆上作战为重心,投入海量的人力、武器和弹药,直至对方的战争能力消耗殆尽,才能取得最终胜利。而在1918年春天,协约国的生产能力和人力资源已经被开发到了极致;若非美国在短期内投入了200万陆军、一支不亚于法国海军的舰队以及不可胜数的军需物资,德国断然不至于油尽灯枯、从内部瓦解。而英法两国的国民财富和人力资源遭受的破坏,在相当长时间内都将无法恢复。

但克列孟梭和劳合·乔治关于战后世界的想象却是19世纪式的。巴黎基于主权至上和民族复仇的观念,拒绝承认德国已经成为西欧经济复兴的真正发动机,误以为一项惩罚性的和约便足以永久剥夺柏林的优势。英国则继续为繁重的帝国义务所拖累,伦敦甚至在损失了1/3的国民财富还欠下113亿英镑的内外债务的情况下,继续攫取了包括伊拉克、巴勒斯坦、坦噶尼喀以及西南非洲在内的庞大托管地。他们对世界秩序的看法与一个世纪前的梅特涅并无二致,误以为强行恢复均势便足以限制住经济规模大大扩张之后的德国。

美国外交家和历史学家乔治·凯南

美国外交家和历史学家乔治·凯南

美国则另有一番主张。威尔逊总统意在建立以法律和国际协调为准绳的新秩序,企图凭借无与伦比的经济优势填补英法衰落之后的国际权势真空。但他关于新秩序之制度设计的“十四点方案”,在国内未能说服孤立主义者,在欧洲则无法影响实际掌权的领导人。他单单看到了大众舆论在美国政治生活中的重大作用,却忽略了欧洲的情形与美国截然不同:假使掌握政权的精英拒绝他的动议,单凭民间的呼吁是难以产生影响的。

作为英国财政部在和会上的主要代表,凯恩斯同样提出了一项方案:作为此际欧洲国家最大的债权方,美国可以酌情放宽英法等国的偿债年限,以为西欧的经济重建创造宽松的资本环境;英法两国则应抵制一切在经济上盘剥和摧毁德国的想法,转而支持这个全欧洲规模最大、技术最成熟的重工业中心恢复产能。法国可以与德国建立煤钢联营,通过复兴德国带动本国工业效率的提升和制造业转型,并从德国经济增长的收益中分得赔款。英国则要容忍德国商船队再度出海,使德国的工业制品可以继续出口并创造利润,从而获得扩大生产所需的资本。最终,英、法、德三国将形成一个关联紧密的共同体,通过德国这个火车头来带动欧洲的经济重建。届时,美国不仅能收回战时提供给协约国的巨额贷款,还将拥有一个更具分量的全球贸易伙伴。

然而这个方案最终胎死腹中。除去法国在政治上的抵触外,美国不赞成该计划的主要原因在于:华盛顿固然欢迎一个复兴的欧洲,但它所期待的经济秩序重建绝不仅限于西欧。作为一个生产能力和经济总量已经达到惊人规模,但在政治影响力和话语权方面仍处于落后状态的“新世界”国家,美国希望直接“接收”英国在世界经济中的中心地位。为此,伦敦必须取消英帝国框架内的帝国特惠制,法、德等国也要和美国签署最惠国待遇条约,以实现最大限度的门户开放。而凯恩斯方案不仅没有包含以上条款,甚至还有进一步促进欧洲孤立化的倾向,无论威尔逊还是其国内反对者都不可能予其以支持。所以,从20世纪20年代到“大萧条”时期,美国虽然在德国赔款问题上提出了多个调整方案,但在要求英国取消帝国特惠制方面从未松口。

另一方面,30年代中期,希特勒审时度势,利用英国的绥靖心理和“一战”后欧洲安全体制的漏洞,迅速完成了再武装。1940年夏天,德军横扫西欧、迫使法国退出战争,并令伦敦面临比1918年时更加严峻的考验。尽管不列颠成功地确保了海上交通线的畅通,因之能在本土继续生产技术兵器,但在丧失了陆上盟友的情况下,人力和资源不足的英国无法凭借自身的力量反攻西欧。唯一的选择是遵循“地理政治学之父”麦金德在1919年时的教诲,与美国这个同属盎格鲁-撒克逊裔的海上强国结盟,再次用区域外资源干预欧洲大陆。

美国在阻止德国独占欧洲大陆的资源和市场方面的确与英国有着共同利益,这也是罗斯福总统同意以“现购自运”方式向英国出口军火的主要原因。但到不列颠空战结束之际,英国的外汇、黄金和有价证券仅剩下20亿美元的余额,不足以支撑长期进口。于是,美国国会在1941年初通过了《租借法案》,使英国在不必支付现款的情况下即可获得军事物资。然而租借物资的兑现也意味着同盟国的主导权转移到了美国一方;在战后世界秩序的设计中,英国已不可能像1919年时一样拒斥华盛顿的意见,而必须唯对方的马首是瞻。

从1943到1944年,英国财政部以凯恩斯、美国以哈里·怀特为代表,花费将近一年的时间设计出了新的世界经济秩序框架,并在1944年7月的布雷顿森林会议上获得通过,即著名的“布雷顿森林体系”。该体系拥有三大支柱:美元与黄金挂钩、其他成员国货币与美元挂钩的固定汇率制度,以国际货币基金组织(IMF)加以监察;关税与贸易总协定(GATT),最大限度地满足了美国对门户开放和贸易自由的要求;为主权国家进行融资而创设的国际复兴开发银行(IBRD),即今日世界银行集团的前身,以协助参战各国进行基础设施重建和经济恢复。至此,美元终于取代金本位制及其象征英镑,成为全球经济体系的主宰者。也只有在美元已经成为储备货币和国际清偿手段、美欧之间的商品和资本流通也不存在任何制度障碍的背景下,日后的西欧复兴计划才有可能获得华盛顿的全力支持。

“布雷顿森林体系”同时还代表了“美国治下的和平”最突出的特征——稳固而具有弹性的制度化。尽管美国与其盟友之间存在巨大的实力差距,但“布雷顿森林体系”首先是以互惠和非强制性作为基础的;在制度化的国际议程内,美国不是借助武力将其安排强加给盟国,而是使其伙伴心甘情愿地加入进来,从而使美国的霸权具有了更多合法性色彩。这也是“后冷战”时代始终未曾出现针对美国的广泛制衡联盟的主要原因。

地理政治竞赛

早在19世纪30年代,托克维尔就已经断言:“俄国和美国将各自主宰半个世界。”这不仅是由于两国在地理上皆有天然屏障、难以被外部势力征服,更因为它们在人口、幅员和资源方面明显超出西欧国家一个数量级。如果把千万级人口的欧亚工业国称为“中等强国”,美国和俄国无疑属于拥有大洲级体量的“洲级大国”。在19世纪前半叶,中等强国尚可以凭借其技术和组织优势,弥补在人口和资源方面的劣势。但随着第二次工业革命的成果向全球扩散,美俄两国的自然禀赋在短期内转化成了规模优势,再也无法被超越。当洲级大国的生产能力超过了均势机制下西欧诸国的总和之后,欧洲便再也无法指望保持超然世外的地位。

比较一下主要国家的人口、资源和工业生产能力,便可以窥见洲级大国相对于中等强国的体量优势。1940年时德国总人口约7000万,全年钢产量为2150万吨,发电量630亿千瓦时;尚未进入战时状态的美国的相应数字为1.32亿、6070万吨和1780亿千瓦时,技术上较落后的苏联为1.7亿、1830万吨和480亿千瓦时。换言之,已经征服西欧的德国只是稍微领先于刚刚完成第二个五年计划的苏联,而后者的劳动力数量是德国完全无法企及的。从1940到1944年,德国人殚精竭虑才把军火产量提高了200%,而美国军工业的规模膨胀了整整19倍。到1944年,美国的军火年产量已经达到德国的2.5倍、日本的6.7倍,苏联的军火产量也升至德国的90%。同一年,美国生产的飞机数量(9.6318万架)相当于德国(4.0593万架)的2.4倍,生产能力遭受巨大破坏的苏联由于得到英美提供的铝材,也生产了4.03万架,与德国相当;而另一个中等强国日本只生产了2.818万架。截至1945年8月,美国的战时飞机产量为德国的3倍,这还没有计算提供给其他盟国的原料。

尤其值得一提的是,中等强国甚至也无力逾越洲级大国天然具备的空间和自然优势。苏德战争前半年的战况即验证了这一点:尽管德军遭遇的抵抗不甚激烈,但在越过斯摩棱斯克—戈梅利—基辅一线之后,步兵和辅助单位即开始因补给不继、交通状况不良而掉队,装甲部队起初还能自行向东突破,随后也需要停下来休整和维修。为了尽可能多地歼灭敌方有生力量,德军的装甲集群必须协调好进军速度,这使得以莫斯科为目标的“台风”作战的发起时间被推迟到了10月初。一个月后,通往莫斯科的公路已经被大雪覆盖,人员和装备严重缺编的德军先锋继续前进到12月2日,终于彻底止步。而从1941年6月到次年1月底,德军在东线损失了整整94万官兵、3000辆坦克、10万辆汽车和2500架飞机,相当于苏德开战时陆军总兵力的1/3。

换言之,在兵员和机动装备大体充足且先发制人的情况下,仅仅由于空间过于广大、环境和气候不利,德军就遭遇了数量惊人的损失。这足以证明即使是技术上具备优势的中型武装力量,也无力征服一个洲级大国。同样的情况也出现在日本身上:尽管它是列强中物质力量较弱者,但在1895和1905年也曾打赢过两场短促的“有限战争”。然而自1937年以来,日本先是深陷中国(同样是一个潜在的洲级大国)战场的泥潭,进退不得,1941年转为“南进”后又被广袤的太平洋稀释了兵力。尽管东京自诩拥有“艨艟八百,海鹫三千”,但经过1942~1943年为期15个月的航空消耗战,最精锐的力量已遭折损,战败仅是时间问题。

不仅如此,凯恩斯在《和约的经济后果》中恰当地指出:工业革命在欧洲的早熟造就了一个数量惊人的城市粮食消费者群体,土地的有限意味着粮食供给只能通过国际市场来获得。而在石油革命之后,燃料又成为另一项依赖进口的战略资源。1941年希特勒悍然东进的经济原因即在于:在英国拥有制海权的情况下,德国无力为其控制区内的人口和产业获取足够的粮食和燃料,只能寄望于占领乌克兰的油田和粮食产地,来改善窘迫的状况。换言之,即使一个霸权国家完全控制了西欧,它依然无法在不依赖其他地区的情况下生存下来。

那么,轴心国真的毫无胜利的可能吗?1944年,荷裔美籍地理政治学者尼古拉斯·斯皮克曼在其遗著《和平地理学》中提出了一种设想:假如日本在1942年春选择向西进军,自海路席卷印度洋,同时在陆上攻击印度,而德军在全力争夺乌克兰油田的同时,强化在北非的兵力,就有可能将两国的控制范围连结起来。德日在中东会师之后,苏联和中国这两个丧失了海岸线的盟国将遭到彻底封锁,外围的英美无法经海路对其输送军火和物资,也就无从开发苏中两国在领土纵深和人口规模方面的潜能。从美国的地理优势和工业产能看,轴心国很难将其击败,但德日同盟迫使中苏两国停战媾和、说服英属印度退出战争、截断英联邦与波斯湾之间的能源通道的概率会大大增加。轴心国控制下的欧亚大陆将独占全世界大部分战略资源,同时对北美实施封锁;而美国面临的将是它的开国者们最恐惧的情况:由于自由政体在其他地区被消灭,它在美国也无法维持下去。

然而德日两国领导人都缺乏如此宏大的视野。希特勒念念不忘的“大德意志帝国”不过是拿破仑大陆封锁体系的翻版,本质上是希望通过独占黑海以西的欧洲,建立一个自给自足的“超级中等强国”;日本的“大东亚共荣圈”格局同样有限,不过是东亚大陆的边缘地带加上作为屏障的西太平洋。美国尽管像一切海洋强国那样,在直接干预大陆的能力上略有欠缺,但位于内线的苏联恰恰拥有对长期战争来说至关重要的空间和人口。通过《租借法案》和北极航线,美国得以将军火和工业设备源源不断地输入俄国,以开发其战争潜力,同时继续武装英国,使其在美国本身专注于太平洋的情况下继续牵制德国。到1945年德国最终被摧毁时,欧洲已经明显地被美苏这两个区域外大国分别控制,再无传统均势运作的空间。如德约所言,“铁幕”降下之日,欧洲各国除去分别倒向美苏两极之外,已然别无出路。

受邀请的扩张

1947年1月21日,乔治·马歇尔就任美国第50任国务卿,同年5月,他任命已经因“长电报”而声名鹊起的乔治·凯南为新成立的国务院政策计划署(PPS)主任。后者在此际最重要的贡献,在于以现实主义为指导,完成了对美国对外战略的重新“定焦”。凯南的战略有几点基本假设:首先,国家在可量化的力量指标方面的强大并不意味着在国际事务中就能予取予求,如果不能合理地定义本国的基本利益,并以既有的力量对其加以维护和伸张,强国依然有可能走向倾颓。在这方面,凯南批评了以理想化的“国际新秩序”作为对外政策依据的普世主义主张,而更倾向于从自身的利益诉求出发,利用现行国际体系的矛盾和平衡达到所欲的效果。其次,即使是在经济总量足够庞大的背景下,无节制、无重心地挥霍力量依然不是可取的。一国在安全领域的诉求首先取决于它在世界地理格局中的位置,其次是现有的技术手段对地理潜力的开发水平。例如,19世纪的英国可以采取平时“光荣孤立”、待冲突端倪暴露时再介入欧洲的策略,因为彼时大陆强国的资源动员速度较慢,海洋国家享有充裕的时间窗口;而1945年以后的苏联在行动的敏捷度上已经有了显著提升,美国必须在欧亚大陆建立常态存在,才能对安全危机做出及时回应。

正是从这两大假设出发,凯南认为重点扶植西欧是美国在1948年最明智的选择。其一,对美国这样的海洋经济强国而言,维持关键性战略原料在全球范围内的流通和最大限度的市场开放乃是一项基本前提。西欧作为当时世界上规模仅次于美国的制造业基地、单一市场和战略原材料供应地,应当,也可以成为华盛顿全球战略的资产,而不能放任其落入苏联手中。如果莫斯科借助军事压力和内部渗透,在短期内使西欧中立化,甚至反对美国,则美国不仅将丧失市场和原材料,甚至还有遭遇经济封锁的危险。其二,尽管在资源动员规模上已经日益落后于美苏这样的洲级大国,但西欧包括英国依然拥有全球范围内一流的工业生产能力、军事潜力和技术人才储备。正如1948年3月国家安全委员会第7号报告所言,“就人力资源和战争能力而言,欧洲旧世界的军事潜力远远超过我们目前承担防卫义务的区域,因为西半球只有美国这一个军备生产国”。而在战争中遭受破坏的基础设施是可以通过在短期内投入资本来恢复的。其三,远在“不列颠治下的和平”时代,通过吸收欧洲以外的资源来恢复欧洲大陆的势力均衡就已形成了成熟的运作模式。通过复兴西欧,美国不必再以一己之力与苏联对抗,而是重启了过去几个世纪里反复生效的制衡机制,构筑起了一条能动的战略内线。

最重要的是,经济实力是此际美国相较苏联最突出的比较优势,而经济复兴会产生溢出效应:它将在心理上恢复欧洲对西方阵营的信心,并对苏联形成压力。实际上,美国援欧复兴计划(通称“马歇尔计划”)最大的胜利恰恰是心理上的——西欧在短期内恢复经济基础之后,立即对苏联及其代理人鼓吹的政治和经济模式产生抵触,并启动了以美国为后盾的制衡机制;而莫斯科自知无法在经济上与美国竞争,只得借助封锁柏林来向西方施加压力,并严令捷克斯洛伐克、波兰等卫星国拒绝接受“马歇尔计划”的援助。此后苏联推出了针对东欧的“莫洛托夫计划”,以双边贸易模式支持“铁幕”以东国家的经济重建,但这种以百废待兴的苏联经济为依托的“输血”模式效果明显较逊。而美国随后更将“马歇尔计划”的模式移植到日本,在短期内就掌握了当时世界五大重化工业中心(美、苏、英、日、西欧)中的四个;莫斯科不得不另起炉灶,援助中国从头开始建设现代工业体系。

不仅如此,从1948到1952年,美国累计对欧“输血”近170亿美元,在支撑经济重建的同时,还解决了国际市场上存在的“美元荒”问题——在美国长期处于贸易顺差状态的背景下,将相当于美国GDP的1/20和黄金储备的58%的巨额美元输送到欧洲,以购买美国商品、原材料和重建基础设施,不仅使“布雷顿森林体系”得以全方位运转,还进一步加强了欧美商品和资本市场之间的联系,可谓深谋远虑。

而西欧国家乃至随后的日本,甚至倾向于主动“邀请”美国实施权势扩张。他们倾向于使美国承担更重的安全义务,从而大大减轻与苏联控制区直接邻接的压力。只是在恢复了经济活力之后,西欧才开始重新寻找合适的国际定位。1945年,戴高乐的顾问、政治哲学家亚历山大·科耶夫撰写了一份才华横溢的《法国国是纲要》,他指出:随着技术环境尤其是经济规模的变化,单一民族国家已经“不够大”了,只有那些由若干加盟民族国家构成的“帝国”才有可能在国际舞台上占据一席之地。在苏联和美国分别建立起自己的帝国之后,法国也有必要营造一个“拉丁帝国”,这个帝国包含西班牙、意大利以及地中海对岸的西北非殖民地,拥有统一的武装、一体化的经济和相近的观念;即使它的物质力量不足以和美苏两极相抗衡,至少也不至于沦为纯粹的附庸。科耶夫承认德国的经济优势和它的重要性,为了借重德国的力量,同时又避免法国再度为这个邻国所征服,他提出了“煤钢联营”的设想:德国向法国出口煤炭以换取建设所需的成品钢材,法国则对德国的复兴加以调控,使其不至于威胁到本国的安全。这一方案日后经过复杂的演化,成为欧洲煤钢联营(ECSC)的雏形。而“拉丁帝国”最终变成了今天的欧盟,以一体化的形态成为欧洲的最佳出路。美国也在欧洲的经济复兴初见成效之后,将其纳入了北大西洋公约组织的安全框架,使西欧能够更主动地承担安全义务。

现代启示录

1993年,马克·布罗利在《自由领导者》一书中剖析了英美两个海洋帝国得以长期掌握世界霸权的决定性原因:通过制度化的国际体系缔造,领导者将世界上大部分中小国家变成了自己的利益关联方。在开放国际政治—经济体系下,中小国家可以继续发挥各自在经济领域的相对优势,同时避免承担维护体系的成本。这就是为什么当挑战者出现时,许多与主导性自由霸权国在经济和政治体制方面不甚相同的国家也会选择维护旧秩序:利益相关者在破旧立新方面总是存有疑虑的。相比之下,苏联虽然在增殖权势方面也很有潜力,但由于其对开放性国际市场的怀疑态度,本质上只是在一个封闭空间内进行发展。当其经济出现固有的波动和低潮时,往往难以获得化解危机所需的弹性空间,只有向外扩张,最终败于自由霸权国组织的利益关联同盟。

由于美国借助自由主义体系把大部分中小国家变成了自己的利益关联方,挑战者在组建制衡联盟时,将面临盟友稀缺的困境。毕竟,制衡首先是一种自利行为,弱国只有在确信与美国决裂的收益更高时才有可能转换阵营,而这种收益的可靠性取决于挑战者能提供的援助的规模。假如美国在战略调整的过程中重申体系的基础地位,使大部分国家感受到现存利益分配机制的优越性,而挑战者又无力提供高于体系内相应单位收益的“贿赂”去争取盟友,那么制衡势必成为奢望。反过来,挑战者自身还要冒被国际体系孤立的风险。

反过来看,进入21世纪以来美国权势的相对衰落,恰恰是由于破坏了既有的制度优势。小布什政府一系列鲁莽的单边主义行动大大削弱了“9·11”事件后世界舆论对美国的同情和支持,美国在全球金融危机中的表现也令人对“美国模式”的可持续性产生怀疑,使华盛顿的国际声望大受影响。2013年以来陆续曝光的“棱镜计划”和其他监听行动更是使一向被视为美式民主核心价值的自由主义理念的真实性受到了怀疑。事实证明,即使是在权势基值占据绝对优势的情况下,不计成本、不分轩轾地扩张全球义务依然会导致灾难性后果,这种情形在缺少成本分担者时尤其突出。而过度扩张往往是由迷信自身权势的心理导致的,值得格外警惕。

(参考资料:G. John Ikenberry,After Victory: Institutions,Strategic Restraint,and the Rebuilding of Order After Major Wars;Ludwig Dehio,Germany and World Politics in the Twentieth Century;Nicholas J. Spykman,The Geography of the Peace 1944;罗伯特·斯基德尔斯基:《凯恩斯传》。吴征宇:《霸权的逻辑:地理政治与战后美国大战略》。时殷弘:《现当代国际关系史(从16世纪到20世纪末)》等) 历史世界政治地理英国政治美国政治军事历史世界五大战役国际秩序秩序重建法国经济