史迪威与他的家族:对中国的情谊

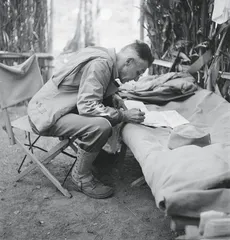

作者:周翔 1944年3月,在缅甸前线的孟关-瓦鲁班之战期间,史迪威边思考战术边在地图上做标记

1944年3月,在缅甸前线的孟关-瓦鲁班之战期间,史迪威边思考战术边在地图上做标记

1944年春,缅甸北部的山林与河谷中似乎总在下着漫长的雨。“下雨。天啊,又下雨了。”史迪威在战地日记里不耐烦地写道,“每一滴雨都刺伤着我。”雨中的丛林生活变得更加难以忍受,潮乎乎的军服、帐篷和被褥令人心烦意乱,更糟糕的是,雨水使道路变得泥泞,也迟滞了通过空运进行的后勤补给,让部队的战斗准备变得艰难而混乱。史迪威的计划是,迅速向密支那的日军展开攻击,越过这个缅北重镇,打通与中国本土的接触,而现在,他不得不用许多时间来等待。

在焦灼的等待中,这位美国将军迎来了61岁生日。3月19日,在简陋的营地桌子上出现了一个巨大的巧克力蛋糕,仿佛“森林里出现了奇迹一般”。史迪威穿着一件旧毛衣站在桌边,用一把雨林里常见的军用砍刀切开蛋糕,分给手下的军官和士兵。史迪威的好友、陆军参谋长马歇尔郑重地发来贺电:“你的工作对于这次战争和中国的将来具有重大的历史意义。”但最好的生日礼物是:史迪威的部下们打了漂亮的一仗,突破了坚布山天险,进入了孟拱河谷。“无论如何,我想我们已经证明了中国人能打仗。”史迪威在给夫人的信里写道,“你也许还记得当初几乎没人在这一点上赞同我的想法。”

史迪威在家信中提到的“想法”,就是相信“如果得到正确的指挥、合适的装备、良好的后勤和医疗保障,中国士兵可堪与世界上任何国家的军队一战”。史迪威的外孙、和自己的外祖父与父亲一样也毕业于西点军校的约翰·伊斯特布鲁克(John Easterbrook)上校说:“对于这一点,他从未失去信心。”当时史迪威目睹的中国,仍是一个在近代以来每一次对外战争中都打败仗、备受讥嘲轻视的国家,他对中国军人的信心源自何处?

作为一个曾接受多年严格而正规的军事训练的美国将军,参谋长马歇尔和陆军部长史汀生心目中“美国最好的军长”,史迪威对于他所观察到的中国军队,特别是其上层人物的缺点,其实有相当清醒的判断。在写于1944年的私人文件里,他冷静地分析国军“装备陈旧”、“缺乏训练”等弱点,并认为中国军队既缺乏主动进攻的意志,也缺乏追求胜利的信心,而造成这一现象的根本原因,是因为军队是其长官的“私产”,最好不要在与强敌的战斗中消耗掉。总司令蒋介石本人就曾在多个场合宣称,国军的三个师也无法与日军的一个师团对敌,在这种情形下,还怎能指望国军在面对日军的时候充满斗志呢?

不过,史迪威对普通中国士兵却一直怀有尊重和好感。在自己的笔记里,他称赞中国士兵“不屈不挠,任劳任怨,诚实忠诚……所取甚少而时刻准备着贡献所有”。根本来说,他的这些判断来源于他对中国人民的信心和敬意——“对我来说,中国士兵最好地体现了中国人民的伟大”,“我对中国士兵和中国人民怀有信心:根本上是伟大的、讲民主的,但受到了不当的管理,没有种姓和宗教界限……诚实,节俭,勤劳,愉快,独立,容忍,友善,谦恭”。史迪威对中国人民的这些看法,不是在战时才形成,而是他在多年以来与各式各样中国“老百姓”的交往中逐渐获得的,最终,这成为他不可动摇的信念。

1944年3月19日,缅北胡康河谷,史迪威把一块生日蛋糕分给来自美国加州凯莫尔的伊斯特布鲁克上校(史迪威将军的女婿)。蛋糕是为庆祝史迪威将军61岁生日而特意制作

1944年3月19日,缅北胡康河谷,史迪威把一块生日蛋糕分给来自美国加州凯莫尔的伊斯特布鲁克上校(史迪威将军的女婿)。蛋糕是为庆祝史迪威将军61岁生日而特意制作

史迪威每次来到中国都是以不同的身份。最初是1911年,作为一个新婚的、年轻的美国军官,以旅游者的眼光打量辛亥革命中的中国。随后是20年代,作为美国陆军学习中文的学生被派驻中国。30年代,他又成为驻华美国使团的武官。最后,美国参加“二战”之后,他作为最适合的人选,被任命为中缅印战区美军总司令、美国援华物资的总执行人,以及蒋介石的参谋长。在这些经历中,“1921年在山西筑路的经历,对于他形成对中国人民的好感与敬意,是关键的一段”。约翰·伊斯特布鲁克说,“是在这一次,他最初对中国人民的品格获得深刻的了解”。

在长达10年与中国人民的交往中,史迪威一直表现出一种难得的、堪称高贵的品质——超越种族、阶层和文化差异,与人平等相待。约翰·伊斯特布鲁克说,他深深崇敬的这位外祖父“在旅行中,始终和普通中国人打交道……同吃,同住,同行,这样他便越来越深入地了解中国老百姓的生活习惯与个性”。他们之间因此也结下了真挚深厚的友谊。“我看过好多史迪威早年在中国拍摄的照片,他们在北京住的时候,老百姓敲锣打鼓地给他们家送很大的匾额,写着‘扶危济困’,他们家的仆人跟他们的关系也特别好,他一直有个中文教师管文纯,后来是史迪威家给他办的葬礼。我听约翰讲他曾在过年的时候把那一条街上所有的乞丐和穷人都请到他们家去吃饭。对美国军官来讲,这是不容易的一件事。”史迪威研究专家、学者章东磐说。这种平等感是贯穿史迪威一生的品质,也使得他一生珍视与普通中国人的友谊。史迪威奖学金获得者、曾经在史迪威长女史文思(南希)家里住过两年的黄开蒙也记得看见过“在客厅正中挂着一幅从中国带回来的,穿着清代服装的人物画像”,而这就是史迪威当年在北京的中文老师管文纯。同样因史迪威奖学金而与史迪威家族结缘的沈小燕也记得约翰告诉她的很多关于外祖父史迪威的故事。“当时在美军里有一个日裔美国人,因为他的日本血统,就常常受到各式各样的戏弄,史迪威将军听说了这件事后便特别生气,他说,一个人不应该仅仅因为自己的出身而得不到别人的尊重。”

1943年10月14日,史迪威检阅中缅印战区的中国军队

作为高级将领,史迪威从内心深处宁愿不要“统帅”、“首脑”、“司令官”、“参谋长”等一系列官衔和随之而来的“相应的参谋班子,相应的铺张礼仪,繁多的文牍”,而更愿意到丛林里面对面地与敌人作战。在离火线只有几百码的地方,他抛却军衔徽章,穿着便服短裤,“住在竹子搭的简陋小屋里”,“睡在帆布床上”,和士兵与下级军官们一起“从饭盒里吃普通菜饭”,反而更觉舒服自在。与这种对普通人的平等感相伴而生的,则是“高度尽责,极端正直”而“太容易厌恶别人的缺陷,特别是对高层人物”。史迪威的传记作者芭芭拉·塔奇曼如此描述。因此,不难想象这样一个甚至在买火车票时也从不利用自己的军官特权订下铺票的“有精神洁癖的人”,对于国民党政府和军队的某些上层人物,会有多么强烈的恶感——而在这些头面人物里,排在第一位的正是他这位参谋长要为之参谋的总司令、在史迪威的私人笔记里常常被蔑称为“花生米”的蒋委员长。

章东磐认为,史迪威与蒋介石的冲突,除了性格与气质上的原因之外,首先是“一个杰出的将领和一个在军事判断力上有问题的中国政治家在作战方略上的分歧”,更深一层是,作为美国在华利益的代表,史迪威在自己身上承担了“中美之间的利益分歧”和“战略判断的差异”。不过,身为将领,史迪威却并非单纯从军事观点思考问题,与当时少数真正深入了解中国的西方观察家一样,他也清楚国民党政治与军事的症结所在。这个政权缺乏根基,“脱离现实”,“无视日益增长的苦难”。缅甸战役开始前,史迪威手下的参谋人员写道:“中国的军队不可能组织得好过中国的政府。”尽管如此,史迪威仍希望自己能在这个政权下带来某些改变。

史迪威和夫人威妮在北京的家中

史迪威和夫人威妮在北京的家中

最初计划中的缅甸战役因此具有双重的含义:从纯粹的军事角度而言,这是一次意义重大的反攻,从胡康河谷,经孟拱谷地,打回密支那,直通云南。这需要一支强大的、由美国人训练、装备和指挥的中美联合部队,这支部队将在打通缅甸到中国的交通线后,前进华南,收复广州、香港,甚至北上华中和华北,在中国的广袤国土上与日本陆军决战。然而,要建立这样一支部队,意味着对国民党——特别是蒋介石个人——的统治方式提出重大挑战,正是这后一层含义,像缅甸的天空里连绵不绝的雨云一样,给史迪威的计划笼上了不祥的阴影。史迪威希望训练、改造中国军队,率领这样一支军队在战场上正面击败日本,而他“花了相当长的时间终于明白蒋介石并不真正要一支训练有素、装备精良的战斗部队……他希望的不是一支能同日军作战的军队,而是一支能保住他在国内地位的军队”。芭芭拉·塔奇曼说,双方的冲突因此根本无法避免。

在长期的争吵之后,到缅甸战役开始前夕,除了直属司令部的少量部队,史迪威只能指挥自己手头现有的中国军队,即新一军的3个师,共3.5万人。新一军经过较长时间受训,装备和战斗素质都得到了加强,但仍然缺乏战胜日军的信心。史迪威在日记里自问:“我们能成功吗?”他意识到,身为战区级别的司令官,自己只有身赴前线亲自指挥,才可能“给予战役以取胜的机会”。

缅甸的作战地区是一连串的河谷,要想进攻,就得通过茂密丛林中的小路,道路两侧是被雨水冲刷着的高山。史迪威将这一带称为“老鼠洞”,他大概并没有听说过中国古代名将赵奢的话——“道远险狭,譬之犹两鼠斗于穴中,将勇者胜。”但是,正如马歇尔的评价,他最不缺乏的正是“惊人的勇气”。他的指挥和推动终于开始发挥作用,1944年2月,中国军队和美军突击队一起占领了瓦劳本附近的公路,并在5天里击退了日军的反击。3月底,史迪威的部队进入了孟拱河谷。到了4月28日,一支由美国人、中国人和当地的克钦人组成的联合特遣队开始向密支那进军,他们艰难地翻越古蒙山脉,有时一天只能走8公里,正是这支部队绕到日军背后,在5月17日攻克了密支那机场,并坚守住了阵地。新一军的两个师、孙立人的新38师和廖耀湘的新22师则相互配合从正面进攻,于6月16日占领了卡迈。1944年8月初,中美军队终于攻克了密支那。

缅甸战场逐步走向胜利的同时,中国正面战场却发生了巨大的灾难。日军为打通“大陆交通线”,从1944年4月开始发动“一号作战”。5月,占领洛阳;6月,又占领长沙;到了9月,日军已攻陷广西全州,进逼梧州、桂林。在豫湘桂战场上,国民党军队全面溃败,20多万平方公里国土和6000万人民沦于敌手。

1944年8月,史迪威成为美军少数的几位四星上将之一,不过,比起荣誉,他此时考虑更多的仍是对日作战。他仍然坚持认为,在蒋介石的指挥下,国军取胜的前景是不存在的。中国正面战场的溃败似乎使得这一点更清楚了。蒋委员长与“醋乔”(Vinegar Joe,史迪威将军的绰号,意思是“尖酸的乔”),或者说,国民党政权与美国政府,双方自1942年开始合作以来长期蓄积的怨气和愈演愈烈的对立终于在1944年9月到达高潮——罗斯福总统写来一封措辞尖锐的信件,要求蒋介石立刻将全部中国军队的统率权交给史迪威,而这封毫不留任何情面的信件恰恰由史迪威本人当面递交。

有许多传记作者叙述过1943年9月19日的那个戏剧性的场面,但实际上没有人能比史迪威本人描写得更生动传神,更尖刻——

“我把这包辣椒面递给了他,然后叹口气坐了下来。这一枪打中了这个小东西的太阳神经丛,然后穿透了他。这是彻底的一击,但他没有脸色发青,失去说话的能力,他眼睛眨都没眨。他只是对我说‘我知道了’,然后坐在那儿,轻轻地摇着一只脚……”

这段文字里充满了强烈的个人情感,但冲突背后是深刻的理念分歧。章东磐认为:“史迪威和蒋介石,或者罗斯福和蒋介石关于中国军队指挥权之争,根本不是一个是否侵害中国主权的争论,完全是蒋介石个人是不是愿意让中国军队走向国家化,愿不愿意自己成为一个开明政体的开创者的争论和分歧。”当然,蒋在1944年的回答是“不”。冲突最终以美国方面做出妥协、解除史迪威的职务并将他召回告终。

芭芭拉·塔奇曼认为,史迪威这位美国人在中国的故事是美国自近代以来直到“别了,司徒雷登”这一段历史中,充满希望、尝试和误判的“在华经验”的一个缩影和象征。“史迪威的在华使命就是美国在中国的头等大事。史迪威做了最大努力,他性格刚毅,从未懈怠,也从未放弃过努力。然而他的使命没有实现其最终目的,因为这个目的是不可能达到的。……战斗力和进攻精神,就像外国传教士和顾问带来的基督教义和民主精神一样,都是外来的,而不是这个社会和文化所提出的要求。……最后,中国还是走自己的路。”

不过,尽管史迪威20年代修筑的山西公路早就荡然无存,西南的密林里,当年的战迹大半也已湮灭,但无论在中国还是美国,史迪威的事业却并未被遗忘。一种质朴的、坚实的,对于中国的深刻情感和坚定信心,在他的家族成员身上也一直在延续。

1979年,史迪威的老友、时任人大副委员长的宋庆龄评价道:“史迪威将军始终全心全意地为中国人民的利益工作……中国人民永远不会忘记他的忠诚与友情。”也是在这一年,史迪威将军的两位女儿,在中国度过少女时代的史文思(南希)和史文森(爱丽森)姐妹,在中国人民对外友好协会的安排下回到中国,访问了上海、苏州、南京,特别是对史迪威家族有重要意义的重庆和北京。

返回美国后,姐妹俩决定邀请友协的一名成员回访加州的蒙特雷(Monterey),在普通美国人的家里居住,并在蒙特雷国际研究中心(Monterey Institute of International Studies)求学,这一充满情谊的举动成为“史迪威奖学金”的开端。80年代初,史文思、史文森和蒙特雷国际研究中心合作成立了“史迪威奖学金基金会”,向来自中国大陆、对美国语言和文化感兴趣、在中心攻读硕士学位的学生提供资助。目前,奖学金项目每年可以资助两名学生完成为期两年的硕士学业。这一并不声名煊赫的奖学金项目,至今已默默地坚持运作了30多年,令近40位中国学生受益。“当时签证官听说我拿的是史迪威奖学金,一下子就叫起来:‘还有史迪威奖学金啊!’然后‘祝贺你’,签证一下就过了。”黄开蒙说。

史迪威享有崇高声望,史迪威家却并非豪门巨富。多年以来,史迪威的后人一直给予奖学金项目最大程度的支持。“2013年约翰要来北京,旧金山到北京有直飞的航班,但是约翰还是选择在温哥华转机,因为这样比较便宜,以他的年龄和家境还要考虑这样的问题,另一方面却拿出这么多钱来支持中国学生,我觉得实在令人感动。”沈小燕说。

实际上,从奖学金委员会早期的报告可以看到,在奖学金项目的早期,以史文思和史文森为首的委员会成员,想尽各种方法来筹措所需的资金——放映和中国有关的电影、举办餐会、出售各种自制艺术品、拍卖早年的中国收藏,姐妹俩甚至还自己组织旅行团访问中国并轮流担任导游。直到1995年,史文思去世之前向委员会捐赠了一笔数目不小的财产,基金会的资金来源才终于稳定下来。约翰·伊斯特布鲁克回顾说:“很长时间里,为奖学金筹资都是一个持续不断的、艰苦而充满爱的事业。”这些筹款活动,本身也将蒙特雷当地对中国和中国文化有感情的人士聚集起来,促进了中美之间的友谊——尽管微小,但却真实的友谊,而这正是设立奖学金的主旨。黄开蒙回忆说:“史文思女士组织了一个团体,叫‘中国之友’,专门宣传和帮助人们了解中国文化。她与张大千也相识,老太太会带着我去张大千在加州的故居看他的画。还有孙立人家族的后人,当年这些上过中缅战场的老兵和他们的后人,还有许多中国的朋友都会来看她。以蒙特雷为中心,周围有一圈与‘二战’、与中国有关的人,在这个团体里,史迪威和史迪威后人都有很高的威望。”早年的奖学金获得者,有许多也一直继续关心着委员会的工作,像是形成了一个特别大,而又十分亲密的“大家庭”。

章东磐回忆说:“我听约翰说过,史迪威将军的夫人早年在中国的时候,就了解到中国贫困地区的女孩子是没办法受到教育的,那时候她就特别希望帮助她们,但一直没有机会。而后来史迪威的女儿们便建立了这个奖学金。”建立这一奖学金,当然是对史迪威家在中国那段经历的一种纪念和传承。史文思曾经对黄开蒙说过,当年参加重庆的史迪威博物馆开幕仪式的时候,她在三峡的船上遇到一个七八岁的小孩子,她问小孩子知不知道史迪威,孩子说知道,这令她欣喜万分。“她觉得,如果下一代的人还能知道史迪威,知道史迪威为中国做过的事情,这就很有意义。”

因此,史迪威奖学金“就像播种一样,把对中美友好的未来的希望传给下一代”,奖学金的明确主旨是要帮助真正有需要的中国学生,帮助他们改变命运,并希望他们在今后的生活继续带入自己的感恩之情——不是对史迪威家,而是“继承史迪威的精神,发挥中美之间桥梁的作用”。史文思去世以后,当时担任蒙特雷国际关系学院中国学生会主席的黄开蒙与其他中国同学一起,在学院图书馆对面给史文思和史文森姐妹俩各立了一块石刻纪念碑,纪念她们对中国学生的帮助和她们与中国人民的情谊。黄开蒙后来成为奖学金评审委员会的一员。“我们在评选的时候,在成绩相近的情况下,主要看申请者留学的目标是不是明确。比如有一个来自中国农村的学生,来美国学环境管理,并且想以后回国帮助治理环境污染。我们看重他有这样超越个人的目标,也看重他想回到中国尽自己的力量。我们希望获奖者能够愿意参与促进中美交流的事业。”

“史迪威将军与中国的友谊是一种传承,我们正在联系愿意参与这一传承,促进中美交往的机构与个人,希望扩大史迪威奖学金项目。”身为史迪威家的第三代、奖学金项目多年的核心人物,约翰·伊斯特布鲁克说。史迪威家族特别期望的是,这一项目不仅持续下去,而且能够发扬光大——“史迪威将军对中国有着深挚的感情……这已经传承了三代人,还要传给下一代,我们因史迪威将军和他的后人们所做的一切而深感自豪,我们也要尽己所能,促进中美人民的相互理解。”

(感谢实习记者王天艺对本文的帮助。本文参考资料:约瑟夫·史迪威《史迪威日记》、芭芭拉·塔奇曼《逆风沙:史迪威与美国在华经验》、丁涤勋等《中国驻印军印缅抗战》) 情谊家族中国军情史迪威中国