知美派与知中派

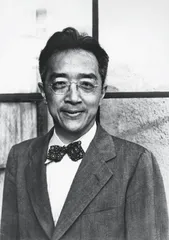

作者:丘濂/ 施肇基(1877~1958)

施肇基(1877~1958)

施肇基是美国康奈尔大学第一位中国留学生,也是第一位在美国获得硕士学位的中国学生。毕业后,施肇基立即回国效力。1928年11月,施肇基成为南京国民政府委任的驻英公使,之后相继担任中国国联全权代表兼国联理事会中国全权代表,中国第一任驻美大使,中国物资供应委员会副主任委员,国民参政会第一届、第二届参政员兼外交部顾问。1936年,出任驻美大使的施肇基促成中美签订《中美白银协定》,缓解了中国的金融危机。当时的金融危机源于美国放弃金本位,大量收购白银的白银政策,此举中使推行银本位的中国存银大量外流。在要求美国稳定银价未果后,中国决定进行币制改革。施肇基向美国提出中国为美提供其所需白银或美国对华借贷1亿美元的建议,进而引发美国国务院与财政部的分歧。施肇基避开担忧日本《天羽声明》的美国国务院,从财长摩根索下手,利用美、英、日均想在华获益的矛盾,多次促使美国大量购买中国白银,终促成《中美白银协定》,维持银价稳定,保障币制改革的外汇基金充盈。

胡适(1891~1962)

1917年从哥伦比亚大学哲学系毕业归国的胡博士,立志“二十年不谈政治,二十年不干政治”。20年后,自由主义者胡适果然成为“书生大使”,在见证淞沪会战后投身政坛,于1937至1942年,先后出任驻美特使和驻美大使。充任特使期间,胡适赴美51天,演讲56场,后走遍美国、加拿大各大城市,宣传抗日,呼吁所驻国参战。1938年出任驻美大使后,争取美援成为胡适的首要任务,他专事外交,同专管借款的金融专家陈光甫合作,于武汉沦陷之际,获得美国贷款2500万美元的“桐油贷款”,解了燃眉之急。将美国拉入对日的战争,是胡适更重要的目标。在经过呼吁修改中立法案,防止日本可以在美现购、自运武器,反对美国对日妥协、阻止其签订允许日本在越南驻军的“临时协议”后,随着珍珠港的爆炸,中国终于不再孤立无援。

1917年从哥伦比亚大学哲学系毕业归国的胡博士,立志“二十年不谈政治,二十年不干政治”。20年后,自由主义者胡适果然成为“书生大使”,在见证淞沪会战后投身政坛,于1937至1942年,先后出任驻美特使和驻美大使。充任特使期间,胡适赴美51天,演讲56场,后走遍美国、加拿大各大城市,宣传抗日,呼吁所驻国参战。1938年出任驻美大使后,争取美援成为胡适的首要任务,他专事外交,同专管借款的金融专家陈光甫合作,于武汉沦陷之际,获得美国贷款2500万美元的“桐油贷款”,解了燃眉之急。将美国拉入对日的战争,是胡适更重要的目标。在经过呼吁修改中立法案,防止日本可以在美现购、自运武器,反对美国对日妥协、阻止其签订允许日本在越南驻军的“临时协议”后,随着珍珠港的爆炸,中国终于不再孤立无援。

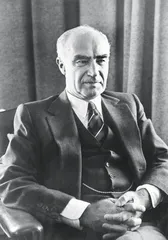

宋子文(1894~1971)

宋子文(1894~1971)

宋子文早年毕业于上海圣约翰大学。后去美国哈佛大学攻读经济学,获硕士学位,又入哥伦比亚大学,获博士学位。1925年宋子文任国民政府财政部长,之后相继担任过中国银行董事长、代理行政院院长兼外交部长。1941年的《中美租借协定》是作为蒋介石“私人代表”的宋子文与美方达成的一项有重要意义的援华协定。它是中国无偿获得美国军事援助的法律依据,明确了消耗的租借物资无须归还。将金融资源用于外交,是宋子文区别于其他外交家的独特手法。中国国防供应公司是宋子文在美国建立的接洽和管理援华物资的机构。如果没有中国银行的支持,国防供应公司的运作效率会大打折扣。从1940到1942年,宋子文陆续从美国争取到四笔经济借款,总计达6.25亿美元。这四次借款均为现款,也更加实惠。这都是宋子文别具一格的“上层外交”的结果——他直接同美国政治上层接触,不厌其烦地向他们陈述援助中国的利害。宋子文还善于利用“私人渠道”,通过留学美国期间结交的许多美国朋友,广泛疏通那些能直接或间接影响白宫、国务院、财政部以及军方的决策官员。

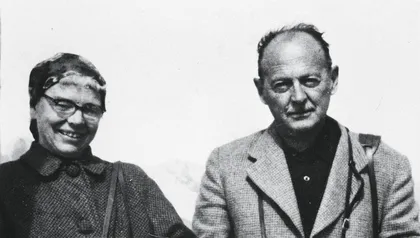

欧文·拉铁摩尔(1900~1989)

欧文·拉铁摩尔(1900~1989)

出生在华盛顿的欧文·拉铁摩尔与中国的缘分在他不到1岁时便已结下。幼时他与在南开大学任教的父母来到中国,成年后在英国驻华的贸易公司工作。东奔西走的经历,使他详细了解到中国境内及毗邻地区的情况,并唤起了投身学术的愿望,在战前已成为著名的中国问题专家,担任《太平洋事务》的主任编辑。1937年,他为《美亚》杂志充当翻译时来到延安,和毛泽东等领导人进行了深入交谈。这次旅行,让他看到了变革中国的决定性力量。他有一句成为谶语的名言:“日本军队是中国军队的磨刀石,中国共产党的军队就是在与日本作战中磨炼出来的,而在未来的内战中,拒绝与日本军队作战的国军主力,一定会被与日军作战的共军主力所击败。”随着国民党政府在不断制造反共摩擦,侵吞美国援华物资的现象日益严重,美国感到在蒋介石旁边安插一位可以监督的政治顾问非常必要,“中国通”拉铁摩尔成为最佳人选。担任顾问期间,拉铁摩尔撰写了一份备忘录,提醒蒋介石日本进攻东南亚时,英国为了保存地盘可能会“以邻为壑”,让他早做准备。1942年拉铁摩尔主动选择辞去了顾问职务。1944年拉铁摩尔随副总统华莱士访华,建议美方施加压力使蒋介石政府调整与中共的关系,蒋介石勉强同意美军向延安派观察组。1945年,拉铁摩尔继续在霍普金斯大学从事学术研究。当年出版的著作《简明中国史》包含了他担任蒋介石顾问后获得的第一手资料和亲身感受,作为让美国人了解自己盟国的启蒙读物,仅向太平洋战区的美军就发行了10万册。

包瑞德(1892~1977)

包瑞德(1892~1977)

包瑞德来到中国完全是阴差阳错。“一战”结束后,在菲律宾担任下级步兵军官期间,包瑞德报名参加了一个在日本的军官培训项目,但结果他被送往了北京,在美国公使馆任助理武官学习语言。包瑞德很快就掌握了汉语,并能够在谈话中引经据典。1937年“七七事变”发生后,作为美国公使馆成员,他随国民政府先是辗转到汉口,然后再到重庆。包瑞德一直苦于自己是武官身份,而不是军队成员,因而没有什么作为空间。1944年,包瑞德上校因为长期在华担任武官,熟悉中国情况,汉语水平颇高,还是中缅印战区的情报官员,成为赴延安观察组的组长。最终在1944年底,观察组提交了报告。包瑞德在报告中说,共产党的军队“是一支年轻的、经受战斗锻炼、受过良好训练、伙食和服装都不错的志愿军,这支队伍本质极好,情报工作水平很高,士气旺盛”。他建议立即向中共军队提供援助。还建议向中共各军区司令部提供无线电台,并派驻懂中文的美国军官,直到战争结束。这份报告对之后美国的对华政策,产生了积极的作用。

亨利·卢斯(1898~1967)

亨利·卢斯(1898~1967)

亨利·卢斯是《时代》、《生活》、《财富》等杂志的创始人。这位20世纪最有影响力的媒体人生于山东蓬莱,幼年在山东读书,从小受到在华传教父亲的熏染,一直怀有将中国基督化、美国化的幻想。在抗战期间,卢斯以他的杂志为阵地,树立以蒋氏夫妇为中心的中国正面形象,为中国获得美国支持、争取美援做出巨大贡献。因为公众舆论对美国外交政策的巨大影响,而左右公众舆论的公众感情又几乎为“外交形象”所支配,“中国形象”的作用在美国的外交政策中甚为微妙。卢斯据此企图改变中国积贫积弱的形象,从30年代末开始,他依靠杂志的巨大影响力,通过对中国前所未有的全方位报道,使公众接受他所塑造的“中国形象”。丘吉尔发现:“中国在美国人的心目中,甚至在上层人物的心目中,具有异乎寻常的巨大意义。” 胡适文人宋子文蒋介石知美派知中派学生施肇基