1944 胜利前夕

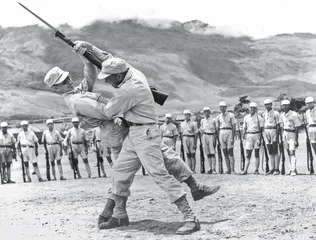

作者:朱步冲 1944年,在印度兰姆伽,美军两名军官在向中国士兵演示如何对付持有步枪和刺刀的敌人

1944年,在印度兰姆伽,美军两名军官在向中国士兵演示如何对付持有步枪和刺刀的敌人

冰点与起点

1944年10月31日下午,一架美国C46运输机在多雾凉爽的天气之中,降落在重庆机场。前来接机的人并不多,但一个个都身份显赫,包括国民政府军事委员会参谋总长何应钦、美国驻中国大使赫尔利,以及外交部长宋子文。他们迎接的对象是一位外表清癯、洵洵儒雅的高个子美国军人——新任驻华美军总司令阿尔伯特·魏德迈将军。

三天前的10月27日深夜,魏德迈在斯里兰卡的康提驻地,接到了来自马歇尔将军的紧急密电,得知自己即将取代与蒋介石势如水火的史迪威,出任驻华美军新任总司令,以及中国战区之新任参谋长。

但在这个寒冷的冬天,中国正面战场的局势,以及中美关系,都如同重庆的天气一样充满阴霾,降至冰点。1943年底的开罗会议,中国和国民政府在盟国中的声望还是如日中天,被正式接纳为“四强”之一,然而仅仅半年之后,情况就急转直下,中国在盟国全球战略中的地位被不断边缘化,美国物资输入规模迟迟不见增长,重庆与华盛顿因是否赋予史迪威指挥中美军事力量全权,而剑拔弩张,罗斯福甚至已经考虑以终止美援迫使蒋介石就范。1944年4月,日军更是在长达2800公里的起始线上,动用18个师团又6个独立混成旅团共计70万兵力,发动了旨在打通平汉线与粤汉线这条大陆交通线,与中南半岛、南洋日军连成一片,并摧毁华南、华中美军机场的“一号作战”(中国称为豫湘桂战役)。出乎重庆与盟国意料,日军攻击顺利,连陷郑州、开封等重镇,6月19日,曾因薛岳“天炉战术”而三次奏捷的长沙亦沦入敌手,直至魏德迈受命准备赴任之时,日军已攻克衡阳、零陵,逼近桂林,基本已将整个中国版图劈为互不相连的东西两部。

尽管魏德迈一直期望前往战火纷飞的欧洲战场履任,然而他与远东和中国的缘分,却似乎在冥冥中已经注定。1943年8月,盟军成立东南亚战区,因参谋作业能力出色,魏德迈被美国陆军参谋长马歇尔将军亲自推荐,出任东南亚战区总司令蒙巴顿勋爵之副参谋长,9月晋升少将。在新德里司令部里,魏德迈很快就意识到,东南亚战区中、美、英三国错综复杂的利益冲突关系,已经超越单纯的军事实力与这里险恶的自然环境,成为对日作战的最大阻碍。魏德迈曾愤然写道:“中国于大战期间盟国交涉经历——希望,允诺,最终失望。”

1942年4月19日,蒋介石和夫人宋美龄在缅甸中部城镇眉谬与中缅印战区美军总司令史迪威将军合影

既知美国,亦知中国的魏德迈,重重困境之际,来到中国接替史迪威。他的任务并不轻松。

山穷水尽的“四强”之一

1945年9月13日,在重庆中美合作所,中国将领欢迎驻华美军新任总司令魏德迈中将(左)和美国海军少将梅乐斯(中)

1945年9月13日,在重庆中美合作所,中国将领欢迎驻华美军新任总司令魏德迈中将(左)和美国海军少将梅乐斯(中)

牛津大学中国研究中心主任拉特·米特在《中国,被遗忘的盟友》一书中指出,英美盟国在1944年做出的一系列举动,实在可用“自私自利”来形容,是在“把中国当成一个三流合作伙伴,却要求它像一流合作伙伴那样行事”。在德黑兰会议结束后,蒋介石返回重庆,致电美国总统罗斯福,除了明确表示对不能即刻在太平洋战场发动全面反攻的失望,也提醒罗斯福,中国政府与人民正在面临前所未有的困局,他希望华盛顿能够立即提供一笔10亿美元的贷款,并将美国驻华空军规模翻倍,驼峰航线物资输送量也要提高到每月2万吨,如此才能避免中国在军事战场与经济上的双重崩溃。

对于这一建议,罗斯福与他的白宫幕僚的反应仅仅是震怒,罗斯福告知财政部长摩根索,重庆政府既然无法有效控制通货膨胀规模与汇率,遏制黑市与投机,则此项贷款“无论从经济角度还是政治角度,既不合时宜,也毫无必要”,摩根索更私下抱怨,说自己“一个镍币也不会借给蒋与他的政府”。

1944年9月14日,盟军解放了日军占领的腾冲古城。一名中国远征军士兵从日军尸体上缴获日本旗

1944年9月14日,盟军解放了日军占领的腾冲古城。一名中国远征军士兵从日军尸体上缴获日本旗

1944年,中国战区地位的骤然下降,不仅因为中国羸弱的国力,更缘于整个太平洋战争局势天平的倾斜:斯蒂文·L.瑞尔登在《美国参谋长联席会议史》中解释说,早在“珍珠港事件”发生后不久,美国陆军参谋部和参谋长联席会议即认为中、印、缅战区的各项事务为低优先性,中国最重要的军事用途是为美国未来针对日本的战略轰炸提供一处基地,以及牵制日军在华投入的兵力和其他资源。到了1944年,美国军方更是认为,在中国部署的B29重型轰炸机基地由于效用不高,其维持意义不大。

为了平复德黑兰会议后重庆政府的失望情绪,美国总统罗斯福于1944年元月承诺,为中国军队再提供90个师的装备与训练,但却没有给出兑现此项承诺的具体日期与实施方案:这个模糊的计划保证,除了在印度蓝加整训的驻印军(X部队)外,还包括向国民政府陆军提供的第一批30个师美械装备(Y部队,主准备用于缅北滇西反攻),和第二批30个师的计划(Z部队,位于桂林准备用于向东南沿海反攻)。然而直至抗战结束,中国陆军中最终完成美式装备训练的只有36个师。

一名持枪中国士兵严密看守两名负伤的日军战俘。日俘极其干渴以至于从泥水塘取水饮用

一名持枪中国士兵严密看守两名负伤的日军战俘。日俘极其干渴以至于从泥水塘取水饮用

就在日军发动“一号作战”前夕,美国驻华大使高斯提醒国务卿赫尔,中国正在牵制百万日军兵力,但重庆政府越发弥漫的“厌战情绪”是个巨大的潜在威胁。在著名驻华记者白修德眼中,1944年初的中国正面战场情况实在令人沮丧:“我所看到的无非散兵坑里一群一群的士兵,守着生锈的机关枪或者拭擦着陈旧的步枪。中国军队的前哨总是二三十人一处,以传令兵向营部联络,营部用电话线向师部联络。日本军队则集中在村庄里或者高地,二百至三百人一处,有轻炮兵支援。任何地方的中日兵力比大致都为五比一,但任何中国武装士兵想要通过开拓地带接近日本军队至一公里时,总会被敌方火力击倒,对此中国军队束手无策。”

要想理解中国此时所面临之困境,则必须适当放宽视界。从宏观角度讲,中国的长期抗战,是一种“一面硬拼蛮干,一面勉强将就”的持续动员作战,根据台湾地区政治经济学家郑竹园的统计,1944年,国民政府财政收支比例中赤字已达到69%,现金收入为法币61亿元,而支出则高达193亿,其中大约70%为军费开支。中国原有主要税源之关税盐税、统税,皆因沿海繁荣地区在抗战初期落入敌手而大部断绝,迁入大西南后方之工厂数量、发电量只有全国战前总量的4%,为了弥补庞大赤字,不得不采取增发钞票之放松货币政策,引发恶性通货膨胀,1944至1945两年,零售物价指数已经达到1937年上半年水平的755%与2167%。

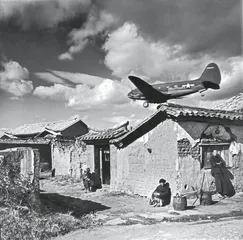

1943年,一架准备降落的美国运输机飞过中国的一座村庄

1943年,一架准备降落的美国运输机飞过中国的一座村庄

更雪上加霜的是,到了1944年中叶,国民政府手中全局掌握的,不过川、黔、滇、桂、湘西南五省,物资统制与税收已接近“涸泽而渔”的地步,钢产量不过每年1.3万吨,即便最基本的轻武器弹药制造材料,也依赖美援空运,在中印公路与滇缅公路重开之前,全国兵工厂每月步枪子弹制造数量不过400余万发,每支步枪平均分得四发。

内囊已尽,而此时中国所接受之外援也只不过是杯水车薪。中国接受美国“租借法案”援助总数不过8.45亿美元,与英国的270亿以及苏联的109亿有天壤之别:在魏德迈履任之前,驼峰空运物资每月数量不过1万~1.2万吨,而其中主要用于驻华空军,包括第14航空队与驻中国B29远程重型轰炸机,约占80%,用于陆军者不过2000吨。如果再除去数百吨轻武器与弹药制造原料,剩下者亦大部分用于滇西远征军入缅作战之用,所以正面广大战场上与日军接敌之一般中国军队,根本无从享有此项外援物资。

1944年12月10日,中国军队驾驶着美式中型坦克开进缅甸,支援中美混合联军对日作战

1944年12月10日,中国军队驾驶着美式中型坦克开进缅甸,支援中美混合联军对日作战

这种在胜利曙光即将降临之际,而又山穷水尽的局面,英美盟国领导很难设身处地,加以理解,只能以重庆国民政府“贪污”、“无能”、“缺乏作战意志”作为解释。从罗斯福,到驻重庆的谢伟思、戴维斯等“中国通”都坚持认为,在纸面上数量众多精良的中央军与美援物资都被蒋据为己有,当作“政治上的固定资产”,这种行为无疑是蒋消极避战与竭力加强自身独裁地位的表现。而解决问题的唯一出路,似乎只有将史迪威“硬插在蒋介石的头颈上”。于是一切矛盾于1944年9月19日达到高潮,罗斯福向重庆发出了最后通牒,这封信件省略了一切外交辞令,直接提出:“立即委任史迪威将军授以全权指挥所有中国之军队……余与此间各最高人员均认为,阁下及吾人对于援助中国所有之计划如再延搁犹豫,必将完全消失。”

关键时刻,幸有赫尔利、霍普金斯两位美国特使分别进行了及时斡旋,使得罗斯福摆脱了来自史迪威最大的支持者、陆军参谋长马歇尔的单方面影响,最终能够体会中国问题的复杂与严峻。10月3日,罗斯福夫人埃莉诺拜访了正在美国纽约养病的宋美龄,并邀请其前往白宫小住,这一精心策划的细腻外交动作预示着和解的开始。10月14日,罗斯福电告蒋介石,希望他提供三位接替史迪威出任驻华美军司令的人选名单,并要求马歇尔也拟定自己的人选推荐。蒋介石最初提出的三位人选是欧洲盟军总司令艾森豪威尔、美第7集团军司令亚历山大·派奇,或者威勒·克鲁格将军,后因艾森豪威尔欧战无法脱身,责任重大,遂以魏德迈代之。

1944年12月11日,在缅北作战的新六军被紧急空运回国,前往湖南参加保卫美军芷江机场的战斗

1944年12月11日,在缅北作战的新六军被紧急空运回国,前往湖南参加保卫美军芷江机场的战斗

百废待兴

中国有俗语“新人新气象”,不过中国正面战场形势,并没有随着史迪威之去职,以及魏德迈之履新而迅速改观,仍为西线(滇缅战场)告捷而东线(大陆战场)败退。“我的任务,是与一个近乎山穷水尽的盟国进行合作,使其能够在这场战争中抵御我们共同的敌人,并且成为战后国际新政治秩序的组成部分,当我飞抵战时陪都重庆时,中美两国关系已经被深深的猜疑、敌意所笼罩,我的任务无比艰巨,除了及时抵御日本人的攻击,还包括将装备莩劣、供给不足、营养不良的中国军队变成为一支有生力量。”魏德迈于11月1日就职时,于日记中如此记述。虽然两日后云南远征军攻克龙陵,使得滇缅公路转危为安,然而11月9日,桂林即告陷落。

1944年10月4日,云南腾冲前线,中国士兵用美制火焰喷射器攻击日军碉堡,击毙了碉堡内所有的日本守军

1944年10月4日,云南腾冲前线,中国士兵用美制火焰喷射器攻击日军碉堡,击毙了碉堡内所有的日本守军

11月10日,魏德迈在致参谋总长马歇尔的电报中表示了自己的担忧:“毫无疑问,目前中国的情况是严重的,而且在继续恶化。桂林事实上已被包围,柳州的陷落也在旦夕;而中国人的毫无组织与计划的没有章法则更是出人意表,我时常在半夜接到前方电报,要求将即将沦入敌手的空军机场上遗留的所有设备与物资紧急炸毁。”事实上,在魏德迈拍发此一电报的前一天,桂林已经被日军攻下,柳州则在11日陷落,贵阳之情况亦甚危急,如果贵阳失守,日军的下一个目标则是作为美军空军基地以及援华空运唯一的终点昆明以及陪都重庆本身。

11月29日,日军已经越过河池、南丹、六寨,进入贵州,届时中美双方都尚无法判断日军主攻目的何在,是否会在打通大陆交通线之余,攻略重庆。魏德迈在此时写给马歇尔的电报中直言,昆明的重要性不言而喻,然而倘若失去重庆,则将酿成自开战以来最为严重的对于中国军民士气之打击,至少从驻印新式陆军中调拨两个全部美制装备师才能挽救危局。

此时,魏德迈已经责成参谋班子秘密拟定计划,首先将美国空军总部以及中国政府迁移至成都,因为根据陈纳德第14航空队的情报,日本陆军航空兵已经在汉口机场集结大批军用飞机与滑翔机,推测很可能对重庆采取地面攻势与空降结合战术,以求速胜:“只要三个营左右的敌军空降重庆,引发的混乱与恐慌将无法想象。”

魏德迈承认,造成正面战场溃败的责任,相当部分在美国:“国防部在日军发动一号攻势时只是担心昆明附近的几个美国军用机场,而丝毫不考虑作为盟国的中国的主要利益……这种情况在美国取得莱特湾海战的胜利、基本歼灭日本联合舰队主力,以及斯大林承诺在击败德国三个月后即动员60个师发动对日攻势后,愈加严重,盟国对中国的局势愈加漠不关心。”实际上,陈纳德与蒋介石亦在4月呼吁美国动用部署在中国本土的B29战略重型轰炸机对日军重兵集结地,补给中心与交通线展开地毯式轰炸,以求遏制日军攻势,然而惨遭史迪威与美国国防部拒绝。

此时,正值新任驻华大使赫尔利返回华府述职,魏德迈特地委派两位得力参谋幕僚,卡洛威少校与高懿少校陪同返回,借机向罗斯福总统汇报中国战区所面临的危机,但他特地在报告中强调,前景并非一片黑暗,只要再坚持6个月时间,驻华美军就能训练出一支至少包括30个师的精锐整编部队,向沿海广东地区进攻,以便迎接1945年秋天美军在中国的登陆行动,并为中国打开一条海上运输补给线。然而,达成此目标的前提是,无论驼峰航空输送线还是雷多战备公路,都必须努力加大援助物资的输送量。为了加强说服力,他还特地将私人信笺一件转交于罗斯福:“我开始领会到国民政府在抗日战争中所表现的惊人的坚忍与耐力,绝非如史迪威及他那些记者朋友所描述的不愿作战。法国在德国发动攻击之后6个星期即告屈膝,而在日本发动侵略战争7年后,中国在1944年仍在苦撑。当我对局势了解更多后,我认知到中国悲剧的一部分,是我们美国人对中国在1941年之前为遏阻日本而做的自我牺牲,大部分时间皆表现无动于衷。”

事事急迫,百废待兴。魏德迈认为其首要任务,即是有效组织起中美双方联合军事指挥与协调体系,统一后勤、作战、情报、人事诸种工作。遗憾的是,他惊讶地发现,那个成立了接近4年的中国战区参谋部,只是一个空架构,没有参谋部的组织与运作、没有中国战区的作战计划及后勤作业体系。很明显,前任史迪威作为中国战区参谋长,不仅缺乏通盘战略,甚至连一般的参谋业务都非常懈怠,即便是史迪威的主要支持者之一、美国驻华大使馆一等秘书戴维斯也称其班子是“愉快的平庸到老迈无能”。

为了扭转这一状况,魏德迈于履新之后不久,即亲自参加了一次例会。会后,魏德迈认为,为时大约半小时的简报根本无法让自己和驻华美军司令部详尽切实了解到整个中国战区的现状,于是决定建立一个中美联合参谋指挥部(中方称为“中美联合参谋会议”),他亲自拟定了与会人员名单:参加联合参谋部的美方人员为美军参谋长麦克鲁少将、中国战区后勤司令齐福士中将。中国方面最初参加的有后方勤务部参谋长汤尧、军令部第一厅长张秉钧、军令部第二厅长郑介民,担任翻译的中将高级参谋何世礼、少将高级参谋刘耀汉。会议由魏德迈以中国战区参谋长身份亲自主持,每周举行两次联席会议。会议内容最初只交换中美双方情况,且只限于中国战区范围以内的情况,如日军到达地区,中国军队空运情况、美军空战及轰炸情况等。后来逐步扩大业务,举凡作战计划应互相抄送一份,尔后即作为会报会议决定的计划,交由军事委员会委员长蒋介石,以其名义签发作为正式决定。凡中国向美国要求的援助(如美械装备中国部队、战略空军的推进、补给物资的增加等问题)和美方要求中国的事项(如美国空中堡垒到华后使用的特别机场的建设、由印度到中国的输油管铺设等问题),都通过“中美联合参谋会议”加以决定。

1944年12月,鉴于在许多重大问题上,汤、张、郑三人都不能负责决定,魏德迈决定提高联合参谋会议级别,增加国民政府军政部长陈诚、军令部次长刘斐、后方勤务部副部长端木杰,以及中美军事人事组(G1)、联合情报组(G2),以及作战组(G3)全体主要负责人。与刚愎自用的史迪威不同,魏德迈鼓励与会所有人士,尤其是中方代表畅所欲言,“不多久,气氛就开始活跃,中方人员开始逐渐大胆提出与我们相左的看法与意见,而这正是我鼓励并希望看到的”。

转危为安

魏德迈之努力,虽然不能一时扭转战局,但已经使得中美关系迅速回暖:1944年12月初,罗斯福总统私人代表、美国战时生产局负责人唐纳德·M.纳尔逊在访问重庆后,撰写报告指出,中美关系在魏德迈上任后的几周内,已经有令人瞩目的改进。中国战区司令部和14航空队之间怀疑和不友好的关系已经被信任和良好的合作取代。而蒋介石,也开始将信赖与私人友情加诸这位新任战区参谋长身上。

虽然在履任之初,魏德迈也抱怨过“国民政府内部错综复杂的政治关系、低下的效率,以及蒋介石本人独断专行的处事方式对于美国援助与战争前景高不可攀的预期”,然而凭借他圆润谦虚的个性,以及对中国的了解,从而迅速体验到,在中国战区错综复杂的政治局势与截然不同的文化背景中,如果效法前任的简单鲁莽,无疑是“试图用刀叉饮用中国茶”。魏德迈很快与驻华大使赫尔利达成协议,在未听取赫尔利意见之前,绝不自行向华府汇报任何关于中国政治、经济、外交问题,反之赫氏也不会擅自发表对中国战区军事问题的意见,并禁止美国军官和史迪威时期一样,随意在各种场合发表对中国局势与政府“官僚主义”的批评意见。其次,魏德迈也尽力使用与蒋介石等国民政府高层建立的私人友谊关系,在获得后者信任的基础上,尽量以温和的建议,指出中国军政体系中亟待整改的问题,各种决定尽量以中国利益与战区大局作为考量:正如蒋介石当年11月21日在听到魏德迈指出的中国军队令出多门、编制落后等问题后,并未愠怒,只是在日记中慨叹:“所部不力,积习难改,夫复何言,为其所云者亦多良药苦口之言,若不再自振奋雪耻图强,将何以为人耶。”

很快,魏德迈治下驻华美军即开始在正面战场最为危险的时刻发挥关键性作用。最为成功的例子莫过于1944年12月初,日军逼近贵州境内的独山、都匀、西南门户岌岌可危,蒋介石决定从陕西胡宗南部中抽调6万兵员,增强云南与昆明防务:“这些部队衣衫褴褛,营养不良,但这已经是重庆政府挽救战局免于最后崩溃,所能拿得出手的生力军。”魏德迈在致马歇尔的报告中如是说。

这支“衣衫褴褛,营养不良”的增援之旅,乃是刚刚整编增补过的陆军第57军,下辖第8、46、97师。1944年4月,97师师长刘安祺擢升为57军军长,当时日军已经攻陷洛阳、郑州,一路西进,57军曾于6月中旬与日军在灵宝血战,力保陕西潼关门户不失。

经中美联合参谋部决定,由于战况紧急,57军将由美国驻华空军整体运输至云南,魏德迈与空军司令周至柔详细询问宝鸡、西安等机场状况后,做出计算,遂向蒋介石保证,50个小时之内,美国飞机就能抵达陕西,在7~10天内将所有部队运至贵州前线。

刘安祺在回忆录中记述说,美国派了150多架C46、C54等型号运输机,从西安起飞,将57军将士分批输送,直达云南沾益军用机场,再步行赶赴贵州盘江八属地区驻防:“西安大雪纷飞,积雪两三尺深,温度低至零下38到40摄氏度,飞经重庆时,又觉得热得要死,抵达云南时,又觉得冷,几次三番,疲惫不堪。”当时由于事出仓促,美军飞行员对航线与目的地不熟,一些飞机误降缅甸,还有三四架失事,在西安一架不幸坠落的C46运输机上罹难的官兵中,有一名姓张的年轻上尉,刚从军校毕业,其父得知噩耗后,并未出离哀痛,只是说“做军人早晚都有这(牺牲的)一天”。中国军民抗战意志之回升,由此可见一斑。

此次大规模机动空运,在八年抗战历史上尚属首次,整个57军,“不但枪械,连大炮和部分驮送牲口都一并运输了”(刘安祺语),同时,根据魏德迈的建议,印缅战区司令索尔登亦组织大规模空运,在短短5天之内,把新六军主力14师、22师从八莫、孟拱、密支那,连同武器、轻重火炮、吉普车,都输送至昆明、沾益、宜良机场,使得日军大为惊骇。

新六军之空运,背后亦要归功于魏德迈的苦心筹划。根据魏德迈回忆录记载,军委会高级会议上,何应钦、宋子文等人都坚决要求,将驻印新一军与新六军立即调回西南,加强防务,然而东南战区司令蒙巴顿则在丘吉尔授意下坚决反对,声称:“中国人恨不得把每个英国军人腰上的手枪都拿回去。”魏德迈只得采取曲线政策,一面致电马歇尔与罗斯福总统,阐明此次空运对于中国战区危局的扭转作用,一边安抚国民政府军政大员,称新六军即可足以拱卫西南,但可以对日军放出假情报烟幕弹,称驻印军将全员回国防守,使得日军有所忌惮,不敢妄动。这一“空城计”与“苦肉计”并行策略,终于同时满足了中、美、英三方高层的需要,得以通过。

最后的胜利

1945年新年伊始,魏德迈与中国战区在苦撑待变后,终于迎来了转折与好运。随着印缅战场的胜利,中印战备公路与并行输油管道正式开通,宣告了日本长达3年的对华封锁彻底破产。据日本战时大本营的判断,中美空军战机拥有量将在1945年8月突破1000架,至年底则将达到1200架,全部美式装备整编师至8月数量将攀升至15至20个之间,至年底则将猛增至30个,重庆国民政府接收的军援物资在1945年8月和年底也分别达到5万与10万吨之多。实际上,1945年元月,中印输油管道已经竣工,每月输送油料总量已达5.4万吨,驼峰航线空运物资总量也已经达到4.6万吨。

为了接收物资,魏德迈与驻华美军司令部命令美军工兵部队在中国民众的配合下,除了昆明,以及附近的沾益、宜良机场与仓库体系,又增加贵阳与芷江两个机场与附属补给基地,处理与转运由驼峰航线与中印战略公路输入中国的物资。值此援华物资源源不断到达之际,魏德迈终于可以一展拳脚,将苦心推敲的一揽子作战、后勤、整编计划付诸实施。与前任不同,魏德迈认为美援物资分配优先次序应当改变,以整编装备中国陆军部队最为重要,而缅甸战场与空军次之,按照他的话说:“除非地面部队可以保卫这些飞机场,否则日军最终将逐渐占领这些机场,使得驼峰航线物资的增加量不能获得最大收益。”

魏德迈坚持认为,中国军队原有的战区设置太过繁复,战斗序列时时变动,越级指挥现象严重。为了配合盟军作战,整编训练部队,中国战区陆军总司令部于1944年12月在昆明成立由何应钦兼任总司令。除了原有十战区五行营外,抽调主力部队下设4个方面军,共113个军。他更进一步向蒋介石和国民政府提出,委员会制度政出多门,各自掣肘,应成立国防部统一军令、军政,参谋总长以元首名义指挥海陆空军以及后勤,国防部长则隶属行政院,专职负责政治军事部门之联络协作。抗战胜利后国民政府即以此为蓝本,改军事委员会为国防部。

在全新的军事指挥构架下,魏德迈和中美联合参谋会议,已经开始推敲未来的大反攻作战计划。杜聿明在《亲历滇缅抗战》回忆录中说,中美联合参谋部此时初步制定的作战计划是,在中印公路与输油管道打通后,再打开一个直出太平洋的海口,并将编练完毕的美制装备驻印军海运至西太平洋麦克阿瑟将军战区之内,在中国东海岸协同美军登陆,而在昆明、桂林整训的新式部队,则由内陆向东南沿海攻击,里应外合。

为了训练一支全新、强悍的新式陆军。中美联合参谋会议与国民政府军事委员会在昆明、桂林分别成立了数个军委会干训团,蒋介石本人亲自兼任团长,副团长为龙云和陈诚,包括参谋训练学校一所,步兵、炮兵、中美联合空军学校各一所,联合陆军学校两所,特殊训练班5个。其中除了炮兵之外,学习周期为6个星期,由于各部队距离昆明远近不一,每个班队报到满100人,即开始训练,例如步兵,学制为两周战术,两周射击,两周武器性能熟悉。

为了坚持让中国军队早日熟悉接收的新式美军装备,魏德迈费尽口舌,使得重庆政府与军委会同意,由美方直接将装备交与部队接收,再由美国军事顾问就地展开培训。曾任第八军82师246团、荣誉一师第二团政治指导员的孟祥氛回忆,第八军于1945年春天,在文山县古木设立了三期干部训练班,抽调第八军各部队军士、排长、连长、营长等进行培训,每期培训4周,由美军联络组人员负责教授轻重武器使用、爆破、通讯设备使用拆装等,然后再由这些骨干返回部队,将所学教育属下士兵。培训结束后,美军顾问团还根据魏德迈指示,组织巡回视察组,到各部队巡视武器使用保养情况,另外再抽调一批士兵与军官中的精英,前往昆明参加中美联合步兵培训班学习四周,主要是班、排、连级战术。

截至1945年8月,中国陆军已经有10个军接受了美制装备训练,分别为第2、5、7、8、13、18、53、54、71、74军,整体建制效法美军:一军辖三陆军步兵师。一个标准美械整编陆军师拥有步兵三团,装备M1A1“汤姆逊”冲锋枪1080支、M1式卡宾枪540支、步枪4500支(美制1917式或1903A3式)、美制勃朗宁1917A1重机枪72挺、加拿大造勃然MKII轻机枪270挺、60迫击炮170门、81迫击炮36门、美国M1A1 75毫米山炮12门。另外。还有直属军部的12门美制M2A1 105毫米榴弹炮为火力支援,每个步兵连还配有美制M2-2火焰喷射器一具,每个步兵营拥有一个火箭排,配属美制AT M1“巴祖卡”火箭筒两具。每个美械整编军,除了下辖三个步兵师,还有直属炮兵、战车、工兵、骑兵、辎重兵各一团。

此时,中国正面战场上中美空军力量的壮大,也使得中国拿到了八年抗战来望眼欲穿的空中优势。自1943年5月起,中国空军就分批派遣学员,远赴美国学习飞行、通讯、轰炸、领航、射击技术,首批学员300名被美国派遣至加州圣安娜空军基地训练。到了1945年初,中国空军战斗序列中已经拥有10个大队,拥有P40战斧、P51野马战斗机、B24重型轰炸机、B25中型轰炸机,及C46、C47运输机等作战飞机500余架,而日军由于空中力量不断被调至太平洋战场,则仅能以少数轰炸机与驱逐机对我机场进行袭扰,试图阻止中国军机与美机之出击。根据统计,1944年,日军空袭次数为917次,出动2071架次,而在1945年锐减至49次,飞机总数不过131架次。而中美空军在抗战的最后8个月中,出动飞机达到8267架次,击落敌机62架,地面炸毁159架,摧毁日军各型车辆5754辆。

“兵马未动,粮草先行。”魏德迈与驻华美军司令深知,全新的中国陆军,需要拥有全新、先进的配给补充方案,才能充分发挥其战斗力:“我惊讶地发现,没有一个中国军队或者政府人士听说过西方‘军队靠肚皮’这句谚语。”魏德迈回忆说,中国军队的做法是:“将士兵所需给养的一笔定额款项,发交于各部队长官购买给养,然而中国军队各级军官薪资有限,更由于持续通货膨胀而缩水,无法养家糊口,所以通过克扣、吃空额中饱私囊已经是一种公开的秘密:中国士兵自认已经以身许国,至少应该可以吃饱,然而这一希望常常落空,饥饿的士兵被迫四处自行搜寻粮食自行补给,从而恶化军民关系。”

魏德迈充满同情地指出,重庆政府并非不想清除此项腐败,并提高士兵待遇,因为对于中国当时羸弱的战时经济体系来说,为数上百万兵员之给养,实在是不堪之重负。根据驻华美军司令部拟定的新制度,国民政府于昆明建立给养中心,由中心购置军粮以及其他物资配发各部队,各战区亦着手组建专门的后勤司令部,魏德迈还特地通过美军驻华司令部,自美国本土大量运输维他命药丸至中国战区,改善士兵营养摄入。

根据魏德迈依照美军制度,亲自拟定的给养标准,每名士兵每天摄入的卡路里应至少在3600卡路里以上,每日供给标准应当包括肉类半磅、花生米与黄豆四分之一磅,以及其他蔬菜、奶制品。郑洞国将军回忆说,制度甫一公布,中缅运输总局局长俞飞鹏与参谋总长何应钦,曾以置办肉食为难、中国士兵传统膳食结构等理由试图推诿,即遭到魏氏严厉呵斥:“最好你们留着那些肉给日本人吃!!!”

在军医署署长阿姆斯特朗准将的协助下,魏德迈与美军驻华司令部还努力为中国军队建立了最初步的野战急救医疗系统:“通常情况下,在与日军的激烈战斗后,无论胜负,中国军队都被迫将成百上千、无力诊治救护的伤兵遗弃于战场附近,如遭遇敌人逆袭,这些伤员的下场往往更为凄惨。”为扭转这种局面,昆明、桂林军委会干训班中开设了战地医疗培训班,从1944年底至1945年夏天,培训班培训了大约3600名中国军医。魏德迈与驻华美军司令部亦竭尽所能,为中国军队引进了一定数量的担架、外科手术器械、敷料与药品。

1945年4月,全新的中国陆军终于迎来了一次为时已晚的全面考验:日军为了占据中美空军在芷江的前进机场与补给基地,维持京汉、粤汉、津浦铁路与长江航运的通畅,决心发动湘西会战,参战部队为第六方面军坂西一良中将麾下第20军,共5个师团1个旅团。中国方面则有第三、四方面军应对。根据台湾地区“国防部史政局”编纂的《湘西会战》报告记录显示,中国陆军总司令部的作战计划为,第四方面军主力在武同,新化一线与日军进犯主力决战,第三方面军部分兵力在通道县、清县附近集结,伺机向武同以东出击,第10集团军王敬久部以及第18军,由当桃向新化以东攻击,新编第6军派出一师作为总预备队,由美国空军紧急空运进驻芷江,作为总预备队。

不难看出,在装备、后勤补给以及总兵力已经占优情况下,作为抗战八年最后一次大规模会战的湘西会战,国民政府制定的作战计划已经是志在必得,在先期防御后即展开主动攻势。《湘西会战》报告显示,敌我双方兵力比为10万对18.5万,中国陆军不仅人数占优,战斗力与素质也非昔日吴下阿蒙:其中新编第6军为完全美械装备,第94军为三分之二美械,其余第18、73、74各军装备为三分之一美械,火力优势明显:轻重机枪拥有比率达到2∶1(6639∶3190),火炮拥有比率更是惊人的3∶1(1607∶504)。

从4月9日至6月7日,在湿热、地势崎岖、河流纵横的邵阳、新宁、芷江地区,以及横亘其中的武陵、雪峰山脉中,中国军队与进犯日军奋战60天:先是第74、73军在新宁、武冈将来犯日军第68、34师团顽强阻截,使其不能前进,同时100军连同74、73军一部在邵阳附近榆树湾、龙潭司一带重创日军116师团。日军64、47师团试图分攻新化、益阳的企图也未得逞。5月1日,四方面军决定转守为攻,命令战略预备队第18军胡琏部攻击洞口,从昆明空运到达的新六军廖耀湘部作为快速化机动纵队,在安江待命,随时截断日军退路。

在优势装备与火力的中国军队面前,日军损失惨重,几乎无一刻能够获得局部性成功。日方右翼兵团曾组织了一支山地作战特种部队“重广支队”,于4月24日至29日之间,试图乘雷雨掩护,偷越湘乡县境内的龙山,绕道向新化方向挺近,企图一举占领芷江机场。洞悉其企图的第73军15师抢先到达雪峰山南麓的杉木山、洋溪一带,占据了有利地形,并借助火力优势,将缺乏重武器与空中支援的重广支队逼退至洋溪洞里水田中的十几个村庄内。时任15师代理参谋主任刘养锋回忆说:“第15师士兵都是湖南人,对日军的侵略暴行,恨之入骨。”由于部分单位装备了优质美械M1A1汤姆逊冲锋枪与M1917式步枪,还有一个装备美国M1A1 75毫米山炮的山炮营为火力支援,密集扫射轰击之下,日军尸体遍布水田之中,“血肉模糊,田水尽赤”,总体伤亡在千人以上,不得不于月底向湘潭方向溃败撤退。

第74军57师171团第二营机枪连二连连长萧峥回忆说,自己连队配备有二四式马克沁重机枪六挺,“全员官兵士气高涨,摩拳擦掌”。5月上旬,部队经猫儿峪,抵达江口:“江口地势险要,邵阳——安江公路从中间通过,虽系弹丸之地,从军事角度上说,至为重要——如果江口失手,芷江机场就受到严重威胁。”此时第二营营部已经有美军对空联络官,不断呼叫中美空军军机对日军进行地面打击,在空中优势火力掩护下,中国军队先是“疏开隐蔽前进,距离敌阵约150米时,轻重机枪、迫击炮火力猛然开火”,士兵们“如狼似虎,发起冲锋,一举占领敌人左翼阵地,并发生激烈肉搏战。美国空军联络官见到此景,不住伸出大拇指,高呼OK!”是役结束后,萧峥因作战勇猛,与连长周北辰等军官一起,被前来视察的何应钦与魏德迈分别授予干城与银星勋章。

5月8日拂晓,中国军队开始全线反攻,仅仅一日后,雪峰山一线日军就开始纷纷后撤,20日,日军“全线均告崩溃,残敌狼狈向邵阳方向窜退”,战役即转入中国军队追击阶段,6月7日凌晨,四方面军司令部已向重庆报捷,战线已恢复至会战前态势。

湘西会战中,中美空军完全掌握了制空权,届时,日军拥有飞机仅有135架,而参战的中国空军就有驻芷江的中美联合空军五大队,第一、二、三大队部分战机,以及前来助战的陈纳德美国第14航空队。根据何应钦回忆录《抗战八年》中的不完全统计,在60天的会战中,仅仅五大队的P40与P51战斗机即出动942架次,第一、二大队的B25中型轰炸机分别出动112架次与58架次,美国空军联络官已经配属到中国军队营级单位,配备无线电台,在距离敌阵不到1000码距离内呼叫空中打击,并不断修正目标,对于隐蔽密林深处的日军,亦采用凝固汽油弹开展“火狱”式打击,并曾于邵阳、放洞之间,仅靠空中打击,就造成日军一联队与附属炮兵全灭。由于制空权丧失,进犯日军尝到了较之抗战初期中国军队更为苦楚的境遇:整个会战期间,日军基本不敢用汽车大规模运输粮弹物资,只能选择畜力人力于崎岖小道输送,行军进犯亦刻意避开公路。

何应钦在《抗战八年》中记述说,湘西会战,毙敌1.2498万人,日军总伤亡高达2.7万人,另有1000余人在团团围困中绝望自戕,中国军队阵亡人数约在7800人左右,虽在最后阶段,因军令混乱、前方部队误判,错过全歼敌116师团之良机,但仍属难得的全胜之局。

正在湘西战场硝烟未散之际,魏德迈于6月巡视了长江南部中国军队的各条防线,行程累计达到数千公里,他主持下制定的中国战区反攻计划也宣告出炉。这一代号“黑金刚钻”(Operation Carbonado)的作战方案,计划由全新美式装备训练的36个“甲种师”(美军称为阿尔法师)为主力,辅以20个装备训练完好的普通陆军师(美军称为贝塔师),进攻广州与香港地区,如遭遇日军顽强防御,则以一部牵制,主力东进夺取温州、福州与厦门。

根据中美参谋联合会议的预计,在广州、越南、海南岛、雷州半岛等地之日军总兵力大约为33万人,所以策略为“先攻略桂林,夺取雷州半岛”,再攻击衡阳,主力沿西江进逼广州,使用兵力包括卢汉第一方面军、张发奎第二方面军以及汤恩伯第三方面军,中美空军亦必须开始对日军海上残存舰队进行攻击,美国海军也将计划参加攻击广州与雷州半岛之战。

此刻,由于欧战结束,美国陆军部此时已考虑将小乔治·巴顿以及小鲁西安·金·特拉斯科特将军(L.K.Truscott Jr)等欧洲战场功臣名将调至中国战场服役,为此马歇尔亦申请将魏德迈升任四星上将。

魏德迈回忆说,陆军部的安排,即是将擅长装甲兵团机动作战的巴顿调职华北战场,向东攻击,夺取北平、秦皇岛与青岛,特拉斯科特将军负责收复长江流域,直指上海,麦克鲁将军负责华南战事,收复广州。到了8月初:“南宁、柳州、桂林等‘黑金刚钻计划’所订的前期目标都已光复,我们倍感鼓舞……我训令采取积极进取的态势,部队应随着日军的收缩而保持逼近,但应避免大规模的作战与损失,为9月份的全面攻势尽可能提供一切保障。”此时,湘西会战与桂柳反攻已经顺利结束,新六军指挥官廖耀湘曾建议,以新六军为主力,沿邵阳至衡阳公路,攻击前进,乘胜收复衡阳,打通湖南与广州的交通线。这个作战方案得到了何应钦的首肯,但魏德迈与麦克鲁将军推敲再三,依旧决定不予采纳,因为针对广州的作战计划,必须延迟至9月开始,届时除了新六军,亦将投入新一军孙立人部,以及第62、46军,他们将与在广州附近强行登陆的美国海军陆战队一个师并肩作战,美国政府亦承诺负担在华美军作战经费开支,额度为每月5亿美元。然而这一雄心勃勃的计划,最终因8月15日,日本宣布投降而骤然终止。

为了表彰魏德迈在华履职期间10个月之内的诸多贡献,蒋介石曾希望魏德迈代其接受中国派遣军总司令冈村宁次的受降,结果为魏氏婉拒。这位谦虚谨慎的军人再次表现出了他的政治远见与手腕:“中国遭受敌人蹂躏八年,牺牲数百万生命,没有任何外国代表该在中国战区之内受降。”

结语

长期以来,魏德迈的贡献与努力始终被有意无意地忽略,因其履任时间不长、性格内敛而不争功,始终被当作一位身影模糊的“遗忘英雄”。在胜利到来之际,他并未沾沾自喜,而是将眼光投向了这个古老国家的未来:“我在中国身处的现实情况告诉我们,中国还尚未到达美国人所通常认为的现代国家的实体状态。”魏德迈在给马歇尔的电报中如是说,此一观点无疑超越了大多数在华美国“中国通”对于这个正在经历现代化转型中阵痛国家的肤浅认识,魏德迈毫不讳言地指出:“派往中国的美国军人以及外交官员,大部分对远东事务、当地社会的新旧潮流一无所知,史迪威曾被华盛顿高层认为是陆军部里的中国问题专家,但是他对中国政府在与西方交往中产生的复杂政治问题,知之甚少。蒋介石的不行动,并非出于缺乏意志力,而是出于缺乏足够的强制力。我们美国人总是认为,只要蒋介石下一道命令,它就会被执行……事实上,蒋只不过是一个松散的联合政府的领袖,有时会在获得其下属服从一事上遭遇极大的困难。”确实,正如历史学家黄仁宇指出,中国并非是以一个现代化国家的面貌进入八年抗战,而是以硝烟血火为助力,努力通过战争动员,努力蜕变为一个现代国家。正如魏德迈所担心的那样,蒋介石和国民政府撑过了八年抗战,却无法承受胜利所带来的一系列结构性挑战,他在两年后失败的第三次中国之旅,亦成为他自身和美国对华政策一个灰暗的注脚,尽管这无损于他战时的光荣与功绩。

(感谢美国CAN研究机构总裁冯德威先生,以及中国台湾地区霍安治先生为本文提供的资料与大力协助;实习生胡燕飞对本文亦有贡献)

(部分参考资料:原始档案类:《魏德迈报告》,阿尔伯特·魏德迈著,华南书局,1959;《湘西会战》,胡璞玉主编,中国台湾地区“国防部史政局”,1966;《湖南抗战:原国民党将领抗日战争亲历记》,薛岳、徐建勋著,中国文史出版社,2010;《亲历滇缅抗战》,杜聿明、郑洞国著,团结出版社,2011;《八年抗战之经过》,何应钦著,文海出版社,1972;《刘安祺先生访问纪录》,张玉法访问,黄铭明记录,中国台湾地区“中央研究院近代史研究所”,1991年;《文史资料存稿续编·抗日战争下》,中国文史出版社,2002;《文史资料存稿续编·全面内战上》,中国文史出版社,2002。著作类:《剑拔弩张的盟友——太平洋战争时期的中美军事合作关系》,齐锡生著,社会科学文献出版社,2012;《龙的战争——盟军在中国的行动》,Yu,Maochun著,Naval Institute Press,1996;《美国在中国的十字军行动》,Michael Schaller著,Columbia University Press,1982;《在中国的守势——美国陆军二战战役系列》,Mark.D.sherry著,美国陆军军事研究史中心,2015;《在中国的攻势——美国陆军二战战役系列》,Theresa.L.Kraus著,美国陆军军事研究史中心,2015;《中国,被遗忘的盟友》,拉里·米特著,新世纪出版社,2014;《谁掌控美国的战争——美国参谋长联席会议史》,斯蒂文·L.瑞尔登著,世界知识出版社,2012) 中日抗日战争国民政府中国战区美军空军前夕陆军中国军队1944胜利