当“同存主义”成为生活方式

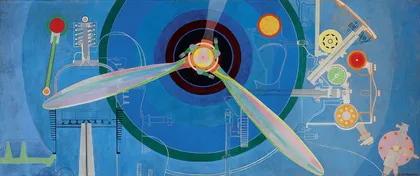

作者:三联生活周刊 《电子棱镜》(1914)

《电子棱镜》(1914)

大量几何色块的重复与拼接,在不同媒介上皆碰撞出惊人的律动感,哪怕放到今天看,索尼娅·德劳内(Sonia Delaunay)的设计也是足够前卫的。伦敦泰特现代美术馆(Tate Modern)同巴黎现代艺术馆(Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris)合作,为这位具有多重身份的传奇女艺术家组织了一次大型个展,这是首次在英国举办的德劳内回顾展。

也许在大多数人的概念里,想要自由游走在纯艺术和实用艺术这两个领域间是很困难的事。从西方传统学院理论来看,纯艺术应该是高高在上的、服务于知识探索的,换句话说,它是没有实际功用的心智奢侈品。在索尼娅·德劳内的时代,画家的身份地位才刚刚从“画师”进阶到能和诗人地位并列没有多少年,自愿“降格”去触碰甚至拥抱实用艺术的行为无疑是充满勇气的。难得的是,德劳内的画作与其实用艺术作品在风格上相谐,贯穿始终的是她一生推崇的“同存主义”(Simultanism)。

“同存主义”是索尼娅·德劳内与她同为先锋画家的丈夫罗伯特·德劳内(Robert Delaunay)共同发展出的艺术理论。Simultanism,这个词源自法国化学家米歇尔-欧仁·谢弗勒尔(Michel-Eugène Chevreul)出版于1839年的色彩学著作《色彩的和谐和对比原理》(De la loi du contraste simultanée des couleurs)。在此著作中,谢弗勒尔提出,同一种颜色与不同色彩排列在一起时,会产生不同的视觉效果。而所谓的“同时对比”,则指的是两个相同颜色间的亮色边缘会显出不同色强的概念。从此原理出发,德劳内夫妇开始了抽象绘画的实验。他们最初的构图灵感来自于对建筑较为抽象的表达,渐渐地,相对具象的构图被抽象的圆形色块取代——不同色调与大小的圆形重重叠叠,用以创造出空间感和韵律感。从根本上来说,这些色调与构图的搭配并非出自艺术家的想象,而是基于对自然光线与照明规律的观察。

相比罗伯特·德劳内对实验性绘画的探索,索尼娅更执著于在日常物件等其他媒介上表现出自己对色块拼接的兴趣。早在1909年,索尼娅就用羊毛线在帆布上刺绣色块,以较为抽象的方式表现枝叶的样貌。这一年,正是她与罗伯特相识的年份。在此之前,索尼娅的绘画风格深受高更及德国表现派画家的影响,但她对高饱和度对比色的大胆使用,已经显露出区别于传统的技法。

索尼娅·德劳内1885年出生于乌克兰敖德萨的一个犹太人家庭。在5岁的时候,她被富有的舅舅收养,跟随他到圣彼得堡,在俄国资产阶级知识分子家庭里度过童年。成长期间,她周游欧洲,谙熟英、德、法等多种语言。1904年,索尼娅进入德国卡尔斯鲁厄艺术学院学习,并在两年后迁居到当时的欧洲艺术中心巴黎,继续学习绘画。1908年,她和著名艺术收藏家、评论家威尔汉姆·伍德(Wilhelm Uhde)结婚,对于双方来说,这都是一场各取所需的婚姻——伍德事实上是同性恋者,而索尼娅也只是想依靠他留在巴黎。在伍德的帮助下,索尼娅于1908年举办了自己的首次展览,并且通过他认识了自己的第二任丈夫罗伯特·德劳内。

索尼娅·德劳内作品:《切分音》(1967)

索尼娅·德劳内作品:《切分音》(1967)

在结束了同汉姆·伍德各取所需的婚姻之后,索尼娅和罗伯特于1910年结婚。也就是从这一年开始,索尼娅制作了各种各样的大色块拼接的日常用品,连家用的摇篮罩也是她用不同色彩的布块亲手缝制,看起来极其类似于大大小小的补丁拼接而成的布毯。这种波希米亚风格的布艺制品,至今仍可常见于各种设计品牌。与此同时,索尼娅也开始尝试利用色彩分布的方式作画,展览中的《电子棱镜》(Prismes Electriques)系列油画就是这个时期的作品。1913年巴黎圣米歇尔大道上闪烁的街灯,在索尼娅的画笔下幻变为几何色块组构成的同心圆。这些圆环如光环一样相互映衬,好似太阳挂在画布上,散射出立体的光影。

然而,对于索尼娅来说,“同存主义”早已超越了艺术理论的范畴,成为一种新的生活方式。她将友人布莱斯·桑德拉(Blaise Cendrars)的诗歌转化成抽象的蜡版画,赋予字词色彩的生命力。她也自制“同存主义”风格的裙装,并常常穿着它同罗伯特一起去巴黎的布里耶舞厅(Bal Bullier)跳探戈,或穿到户外去写生。

《螺旋桨》为1937年巴黎万国博览会所创作

《螺旋桨》为1937年巴黎万国博览会所创作

俄国十月革命后,索尼娅再未收到过俄罗斯亲人的资助,从小无忧衣食的她便不得不将绘画放在一边,转而经营实用艺术,以期养家糊口。1918年,索尼娅在马德里开设了“索尼娅之家”(Casa Sonia)设计精品店,出售各式各样的生活家居物件,也提供高级时装定制服务。1925年,她在巴黎创立了自己的服装品牌:Simultané,并同阿姆斯特丹的一家百货商店常年保持合作关系。这次展览里最大的一间展厅便被用来展示索尼娅的这些实用艺术设计。四匹布料在巨大的墙面展示箱中来回滚动,大量的布头和服装设计手稿被精心装裱悬挂于墙上,而展厅的中间则放置了不少桌子和玻璃箱,用以陈列服装、鞋履、箱包、伞具等生活物件。观者流连在此,仿佛进入了一间琳琅满目的百货公司,货品款式之多,令人目不暇接。不过,不论图案如何变幻,索尼娅的设计宗旨总是不变的“同存主义”。甚至可以这么说,索尼娅只是在不同材质的“画布”上不断探索“同存主义”新的艺术可能性。

直到1929年经济大萧条,索尼娅才结束了自己的生意,重新拾起画笔。她说:“经济大萧条解放了我。”索尼娅中期的绘画开始从类抽象走向绝对抽象的风格。她不再用几何图形来描绘任何自然形象,而是愈加注重形态与色彩间所能产生的律动感。《律动色彩-编号1076》(Rhythm Colour no.1076)便是这个时期的代表作,色彩被赋予旋律,而旋律则反之转化为视觉形态呈现在画布上。索尼娅晚期的画作则尝试运用水粉颜料来实验新的色彩结构和图式,作品《切分音》(Syncopated Rhythm)通常被认为是她以三联画的方式来表现和总结自己艺术生涯的三个阶段。

《黄色裸女》(1908)

通过350余件作品,展览从最大程度上做到了对索尼娅·德劳内一生成就的回顾。罗伯特·德劳内和其他画家对她艺术的影响被尽可能地、有选择性地省略甚至忽略,这恐怕是本展览的遗憾。不过,索尼娅也值得拥有这样一次“任性的”个人狂欢,哪怕这场狂欢背后,最引人注目的是她在生活与生存之间不断的挣扎。她是现实的,为了留在巴黎、为了战时经济生存所需,可以在感情与事业上做出妥协。也许她对实用艺术的欢迎态度,也多多少少缘于生活所迫。但无论如何,索尼娅都不能不被称为勇敢;作为艺术家,她打破了纯艺术与实用艺术之间的界限,并在批评声中坚持自我。作为设计师,她用前所未有的摩登感将女性从20世纪20年代的夸张花饰和褶边中解放出来,并深远影响了一系列追随者,比如著名的芬兰设计品牌Marimekko。如同她的画作,索尼娅·德劳内的人生充满了矛盾和对比,而这些对比、同存、碰撞所产生的,恰是她有质感的一生。

索尼娅·德劳内作品:《同存主义裙装(三女人)》(1925)

索尼娅·德劳内作品:《同存主义裙装(三女人)》(1925)

(本文图片均由伦敦泰特现代美术馆授权提供) 色彩索尼娅巴黎同存主义绘画艺术美术