猎人在奇境:童年故事开启的异度空间

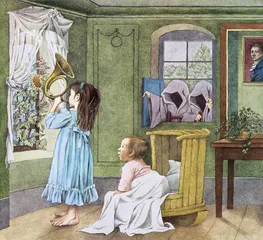

作者:陈赛 夏尔·佩罗作品《灰姑娘》中描绘灰姑娘试穿水晶鞋的场景

夏尔·佩罗作品《灰姑娘》中描绘灰姑娘试穿水晶鞋的场景

沙人:床前故事的起源

安徒生童话中有一个“沙人”(Ole shut eye)的故事。沙人在夜晚来到孩子的窗前,将带有魔法的沙子撒进他的眼睛,但不会疼,因为善良的沙人喜欢孩子,他只想让他们安静下来,然后他能给他们讲故事。

在西方,许多故事中都可以见到“沙人”,小孩就会入睡、做梦。所以,他是一个类似“睡神”、“梦神”那样的人物。但安徒生的沙人代表了床前故事作为一种现代仪式的诞生——故事是梦的内容,是孩子从清醒坠入睡眠的奖赏和诱惑。

这种仪式映射了父母的双重愿望:一方面他们希望把故事当作一种镇静剂,靠它将精力充沛、好奇心旺盛的孩子变成安静的、昏昏欲睡的小动物,训练他们良好的睡眠习惯;同时又希望这些故事的魔力能让他们心醉神迷,并由此增进与孩子之间的情感。沙人完成了不可能的任务——一方面让小男孩Hjalmar乖乖入睡,另一方面又想用美刺激他,让他在奇妙的冒险中获得巨大的快乐。但事实上,此后几百年来,“睡前故事”所包含的权威和亲密、纪律与纵容、平静与冒险之间的矛盾一直是父母最重要的焦虑来源之一。

火堆——黑暗中的光

《白雪公主》中王后变成了老巫婆

《白雪公主》中王后变成了老巫婆

瓦尔特·本雅明在《讲故事的人》(1936)一文中说,讲故事的人“早已成为某种离我们遥远——而且是离我们越来越远的东西了”,因为与讲故事这种古老技艺和生活方式成为可能的环境(社会、文化、经济)消失了。比如,讲故事多发生在讲者和听者都相对休闲,或者做一些琐碎的家务,如修理工具、缝补衣服、看管孩子等,这种时候人的心灵处于一种比较松弛的状态——

“如果睡眠是肢体松弛的顶点,百无聊赖则是精神松懈的巅峰。百无聊赖是孵化经验之卵的梦幻之鸟,枝叶婆娑之声会把它惊走。它的巢穴是与百无聊赖休戚相关的无所为而为,这在大都市已绝迹,在乡村也日趋衰竭。随之而来的是恭听故事的禀赋不存,听众群体失散。”

动画片《小飞侠重返梦幻岛》(2002)

动画片《小飞侠重返梦幻岛》(2002)

如果无聊是滋养故事的沃土,那么无法入睡的孩子显然构成了故事的最佳听众。很多童话故事都是从一个无聊的孩子开始的——爱丽丝在河畔读一本书,然后打了个盹,恍惚间跟着一只兔子进了神秘的地下世界(《爱丽丝漫游奇境》);小乔治无聊得简直要流泪,于是想出了一个计划,给姥姥发明一种神奇的药水,要么把她彻底医好,要么轰掉她的天灵盖(《小乔治的神奇魔药》);米洛觉得一切都很没劲,什么也不想做,哪儿也不想去,甚至不想睁开眼,直到有一天,他收到一个紫色的收费亭(《神奇收费亭》)。

美国学者帕特里夏·斯帕克斯(Patricia Meyer Spacks)曾经提出,我们所理解的“无聊”是18世纪才发明出来的,是一种“现代性的病症”。这段时间恰恰与历史学家所定义的“童年的发现”(即童年是人生一个特殊阶段,有自己的物质文化与精神需求)相互重合,这只是一种历史的偶然,还是背后有更深刻的原因?

如果将睡前故事的渊源再往前推,推到更远古的时代,一天的劳作之后,无论男女老少(那时候孩子被视为“小大人”,属于“不完美的成年人”),一起围坐在火堆边,一边做琐碎的家务,一边聊天闲谈,关于林中潜藏的怪物,如何躲避他们,关于天真与诱惑,关于邪恶与同情。除了逗笑娱乐之外,这也是人们传播、传承、汲取知识的重要途径,按照科学家的说法,人类之所以到达食物链的顶端,正是因为我们分享信息。火光那么明亮、美丽,四周却是闪动的阴影——在哈佛大学教授玛利亚·塔塔尔看来,这种“黑暗中的火光”是童话的“点燃”力量的最佳隐喻,而光与暗的对比、美与恐惧的碰撞,造成孩子心灵上的强烈震撼,正是对童话之魔力的最好诠释。

在童话里,你经常能看到美与恐怖以一种古怪的方式交织在一起。“百万道金箭指向的梦幻岛”上竟有一个藏在鳄鱼肚子里的闹钟,滴答滴答地提醒着时间的流逝和死亡的逼近。谁能想到夏洛特用晶莹的露珠织出“可爱与神秘”几个字的那张美丽的网上,曾经有无数昆虫丧命?美艳无方的库尔特夫人竟是可怕的饕餮头目,到处诱拐儿童,将他们与自己的精灵残忍地割开(《黄金罗盘》)。在安徒生的《卖火柴的小姑娘》的结尾,小姑娘蜷缩在墙角,脸颊红似玫瑰,嘴唇上还带着微笑,她已经被冻死了。新年的太阳升起来了,照在她小小的尸体上,手中还捏着一把烧过了的火柴梗。还有波特小姐看似温暖诗意的故事之下挥之不去的种种死亡阴影——松鼠纳特金惹恼了一只猫头鹰,差点被剥了皮。可怜的费雪先生去钓鱼,却几乎被鱼吃掉。汤姆小猫差点被老鼠做成了布丁。傻鸭子遇到邪恶的狐狸,还被撺掇着找做烤鸭的调味料,是相当骇人的残酷。

童话对美的呈现常常是抽象的、模糊的。比如在对公主的描写中,你不会读到对她的面部的细节特写,而是一种抽象的形容词(精致的、可爱的、迷人的),她们笼罩在一种朦胧的光芒之中(金子和宝石织成的衣衫、玻璃鞋),以及众人“痴迷的目光”。一切美丽的东西闪闪发光,但你得不到任何具体的细节,只能透过这一切去想象。就像在《迎向灵光消逝的年代》中所解释的“灵光”——“静歇在夏日正午,沿着地平线那方山的弧线,或顺着投影在观者身上的一截树枝,直到‘此时此刻’成为显像的一部分——这就是呼吸在那远山、那树枝的灵光……”当人物沉浸在这种灵光之中时,其实是有更多的想象空间的。

本雅明本人是一位著名的童书收藏者(据说有200册之多,包含安徒生、豪夫童话的稀见版本在内),他理解光影和色彩对儿童的吸引力,他曾经在一篇论述童书的文章中列过一个儿童进行想象性沉思的玩具清单:肥皂泡、水彩、贴纸和魔术灯笼制造的图像。这个单子其实还可以列得更长。我记得小时候是多么渴望触摸到白云,踩着彩虹过桥,或者从冬天口中呼出的雾气里找到什么神秘的暗示。

童话题材的经典影片《绿野仙踪》剧照 (1939)

童话题材的经典影片《绿野仙踪》剧照 (1939)

在童话故事里,“美”虽然是抽象的,“恐怖”则常常是具体而生动的。在格林兄弟版的《白雪公主》中,邪恶的继母被迫穿上滚烫的铁鞋跳舞至死。夏尔·佩罗的《灰姑娘》里,为了穿上玻璃鞋,她的一个姐姐砍断了自己脚趾头,另一个姐姐削掉了自己的后脚跟,最后在婚礼上,鸽子还啄出了她们的两只眼睛。《壮松树》讲了一个让人毛骨悚然的故事:一个男孩被继母杀死,被做成肉泥给他的父亲吃,父亲还称赞了这道菜的美味。姐姐把他的遗骨埋在一棵壮松树下,以泪水灌溉,男孩重生为一只美丽的鸟儿,然后又变回了男孩。

童话并不只是教化真善美,而是直面人生的真相——没有什么是神圣或禁忌,深入人性的病理,那里潜藏着我们最深的焦虑和恐惧,翻腾着暴力、死亡、虐待、乱伦、复仇和可怕的惩罚。事实上,在“童年”的发现之前,童话里这些黑暗元素很重要的一个功能之一就是吓唬小孩,为了让他们听话、守规矩。但与此同时,童话又通过魔法和幻想为听者/读者提供了一个安全的出口——手可以被砍掉,也可以被重新装回去;孩子的喉咙可以被割开,但也可以因为眼泪的灌溉而复活;驴皮里的女佣原来是金发的美丽公主;阁楼里受尽屈辱的灰姑娘穿上了最美丽的华服和水晶鞋,最终嫁给了王子。这些奇妙的命运逆转中包含着对人类一些基本价值观的肯定,比如公正、善恶有报等,所以,无论奇遇多么荒诞或可怕,当最终的圆满结局到来时,我们的喜悦和忧伤一样强烈、动人。

布鲁诺·贝特海姆(Bruno Bettelheim)认为,童话对孩子的心理健康非常重要。因为在现实世界中,总是大人操纵孩子的世界,掌握事件的解释权,他们极少和孩子讨论这些现实(有关社会怎么运转、大家怎样应对),还常常藏着掖着。通过童话,孩子得以和最令人不快或最恐怖的现实面对面较劲,然后释然。他反对父母向儿童“解释”童话,任何解释和阐释都会破坏童话的魅力机制,因为它剥夺了孩子成功应对一个困境的良好感觉。

事实上,根据很多童年回忆录,从父母口中听到吃人的怪物、致命的火龙、绿色的女巫,孩子的第一反应通常是欢乐,而非忧郁或恐惧。因为那是一个安全的空间,讲故事的父母可以随时调节暴力的程度,而且残暴情节的展开过程——大灰狼、杀人的继母、兄弟的背叛等,常常充满悬念和疑惑,很容易激发一种智力上的好奇心,让他们进入一种类似于侦探剧的解谜状态。

当然,还是会有一些恐怖的内容让现代父母感到困扰,所以现代的童话作家倾向于以幽默、反讽、滑稽等手段加以软化。罗纳德·达尔的《女巫》是从一段“关于女巫的话”开始的,告诉读者一个真正的女巫将所有的时间都花在“阴谋消灭她本地的孩子上面”——“整天从早到晚,她所想的就是只有这个。即使在超市当出纳员的时候,或者给老板打一封信的时候,或者开高级汽车到处兜风的时候,她心里仍然一直在燃烧和沸腾着这种嗜血的杀人念头,并盘算、策划着她的杀人行动”。

在《绿野仙踪》中,多萝茜遇到铁皮人,铁皮人需要一颗心脏,因为他被一个施了巫术的斧头砍掉了自己的左腿,又砍掉了右腿,然后是手臂和脑袋,然后又是身体被切成了两半——他的身世自述中有一种就事论事的语调,让人更多感到的不是血腥残忍,而是滑稽的笨拙感。

《爱丽丝漫游奇境》里有一个酷爱砍人头的红桃皇后,《彼得·潘》里也有一个时时挥舞着武器的虎克船长,但这些反派人物大都游走在恐怖和滑稽之间,虽然偶尔能吓到小读者们,但他们举动幼稚荒诞,又让人觉得不足为惧。爱丽丝兴奋地尖叫出声,因为公爵夫人甩了红桃皇后耳光,而且用一句“胡说八道”粉碎了她的恐吓;彼得·潘的死对头虎克船长一方面因为要“保持形象”而使战斗力大大下降,一方面又狗急跳墙,不顾形象地连啃带咬。《野兽国》里麦克斯想回家了,野兽们挥舞着爪子大哭道:“别走啊,我们要吃了你,我们好爱你。”

5年前,玛利亚·塔塔尔在《纽约时报》上发表过一篇《世上再无梦幻岛》的评论,她忧心忡忡地指出,随着成年人的焦虑越来越侵入原本只为孩子们创造的童话,那个美丽、诡异、生机勃勃的世界正变得越来越血腥和冷酷,而且这种阴影很难被魔法或故事中的喜剧因素冲淡。故事中的孩子们不再是为成长烦恼,而是为生存挣扎。就像尼尔·盖曼的《坟场之书》,这本书摘获了2009年儿童文学最高奖项——约翰·纽贝里奖章。翻开第一页,读者们就会看到这样的句子:“黑暗中有一只手,这只手上握着一把刀。”而在接下来的几段中,这把刀便结束了三条生命,并正准备插入第四个人的咽喉。苏珊·科林斯的《饥饿游戏》里,女主人公凯特尼斯必须通过杀人才能在竞技场活下来,而她杀的人不再是梦幻岛或者仙境里的那些大怪物,而是和她一样的小孩。

在这篇文章中,她哀悼一种儿童文学传统的失落——当今的儿童文学作家已经没几个像刘易斯·卡罗尔那样,愿意和院长的小女儿们一起泛舟泰晤士河,悠闲地度过一个夏日的午后。也没几个有詹姆斯·巴利那样的习惯,在公园里为小孩子们讲讲故事或是和一只圣伯纳犬合作表演戏法。现代作家的灵感也大多不是从孩子世界中来。罗琳说过,摄魂怪——这些吸取“周围环境中的平和、希望和欢乐”的生物——的灵感来源于她自己抑郁症的经历。科林斯则表示自己的灵感来自儿时对于父亲丧生越南战场的担忧,几年后的某一天,当她百无聊赖地换着电视频道时,发现自己正交替观看着两个节目:一个是生存挑战类的真人秀,另一个则是年轻士兵们浴血奋战的纪录片。于是,幻想和现实的界限模糊了,《饥饿游戏》也由此诞生。大卫·丹比在《纽约客》上的一篇影评里说,《饥饿游戏》其实是在讲现代超负荷高中生活的日常焦虑:不断地被成年人品头论足、欺凌弱小、拉帮结派以及大学入学考试的创伤。如果再过度阐释一点,你还能看到整个资本主义的寓言——残酷竞争导致的赢家通吃逻辑,而《饥饿游戏》可以是这个逻辑的合理结局。更糟糕的是,我们似乎看不到救赎的希望——当凯特尼斯终于被从竞技场中救出、成为反抗者的领袖人物时,却发现这个阵营一样的道德暧昧、残酷的游戏并没有停止。

猎人与奇境

玛利亚·塔塔尔耗费10年时间,写成一本《着魔的猎人:童年故事的力量》,探讨了儿童如何与故事交互,当孩子进入到不同媒介创造的奇境世界时到底发生了什么?

她用“着魔的猎人”来形容一个孩子阅读一个故事时的精神状态——好奇、精力充沛、着迷。“着魔的猎人”最初是纳博科夫用来形容亨伯特对洛丽塔的追求,它不断地出现在故事里,从一部戏剧的名字,一个旅馆的名字,一首乐曲的名字,但它真正所指的其实是《洛丽塔》的读者——他们沉迷在纳博科夫语言的魔力之下,就像一个着了魔的猎人,执著地追寻着通往禁忌和迷醉之地的入口。

同样,每当一个孩子打开一本书,也就推开了一扇通往“奇境”的门。作为读者,他并不是以一个代入者的姿态,而是以旁观者、旅行者的姿态——文字和图片构成了一个象征性的世界,在这个象征性的世界里,他/她在好奇心的指引下自由探索和玩耍,或者解决他们在真实世界里遇到的问题,其中最切实的一个问题就是如何排遣一个人躺在黑夜中睡觉的寂寞和恐惧?尤其对幼儿而言,与母亲的分离本身就已经够让人忧郁和焦虑的了,更何况是当他/她一个人躺在黑暗之中。

在一次《论童话故事》的演讲中,托尔金说,上帝创造“第一世界”,童话奇境就是人类创造的“第二世界”。为抵抗发生在这个“堕落的”第一世界的罪过,需要在“第二世界”里复原人类已然丧尽的天良。“第二世界”是第一世界的反映,却又与之不同。它不是美丽而单纯的“谎言”,而是另一种“真相”。作为一种艺术形式而言,它是一种更高级的,而且几乎是最纯粹、最强大的形式。

在没有CG技术,没有游戏引擎、虚拟现实头盔、超高清大屏幕的时代,一切幻境均靠文字营造。在最好的作家笔下,寥寥几个字,就让我们穿过兔子洞/魔衣橱,你立刻就能嗅到异域世界中魔法的气息——“多奇怪啊”,爱丽丝看到一个瓶子,上面扎着一个纸签,用漂亮的大字写着“喝我”;那里白雪皑皑,荒无人烟,露西一个人在雪地上走着走着,遇上了长着山羊蹄子的羊人(《纳尼亚传奇》);今晚没有月亮,而哈罗德需要月亮才能散步(《哈罗德与他的紫色蜡笔》)……

托尔金曾经用“精灵的工艺”来形容语言的奇妙力量——它既可指涉现实世界中的一石一木、一草一树、一虫一鸟,也可以无中生有地创造出一个狮子飞行、孩子变老鼠、大象搬家去巴黎的奇境世界。就读者而言,虽然明知那些奇异的色彩、光线、气味、声音等不过是文字搭建出来的纸牌屋,却终究在他们心中幻化成一座座钢铁城堡,成为一个坚固而持久的世界的一部分。从这种角度来说,文字本身就是最神奇的魔棒,是它将我们的恐惧、喜悦与欲望幻化成怪兽、魔法和风景。而一个孩子能从奇境中获得的最大的收获就是,意识到语言本身就是一种强大的创造工具,控制语言就可以用来解决他们人生中的许多麻烦和问题。

狄更斯发明过一个很妙的单词——Mooreeffoc,其实就是Coffe-room的反写,只有当从玻璃门里向外看时这个词才会呈现在人们眼前。这个词被切斯特顿借来,用以描述当视角变换时,原本平淡的事物突然产生的怪异感。“奇境”之“奇”,很多时候就是因为这种Mooreeffoc式的反转或变形,使一切熟悉的日常之物突然变得陌生……比如《汤姆的午夜花园》中,当主人公汤姆第一次打开午夜花园的门,让月光洒进来,“那样皎洁明亮,像早晨太阳没有完全升起时的明亮的白光”。

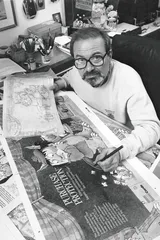

美国著名作家、儿童插画家莫里斯·桑达克

美国著名作家、儿童插画家莫里斯·桑达克

有时候是尺寸的变化,像安徒生的拇指姑娘——“她的搖篮是一个漂亮的胡桃壳,她的垫子是蓝色紫罗兰的花瓣,她的被子是玫瑰的花瓣。白天她在桌子上玩耍,在这桌子上,那个女人放了一个盘子,上面又放了一圈花儿,花的枝干浸在水里。水上浮着很大的郁金香花瓣。拇指姑娘可以坐在这花瓣上,用两根白马尾作桨,从盘子这一边划到那一边。”

现代绘本出现之后,作家有了更多新鲜的媒介和方法来表现奇境的奇妙感,文图结构、色彩搭配、开本大小、画面尺寸、色调变化、留白等等,都可以用来创造与众不同的视觉和心理效果。比如波特小姐在《彼得兔》里创造的,就是一个奇妙的微缩世界。据说她曾经把《彼得兔》的画稿拿给六家出版社看过,但都遭到拒绝,因为她坚持要用14.5厘米×11厘米的小开本,她认为这个尺寸刚好是孩子手的尺寸,他们可以自己握着读,也可以偎依在母亲身边读,给人一种很温暖的感觉。

如果借用塔塔尔的“火光”隐喻,绘本在其130多年的历史上无限丰富和扩大了火光的形态和亮度,从而为孩子提供不同层面的心理慰藉和认知震撼。

《月亮,晚安》全书只有一个场景,就是一个绿色的大房间,穿着条纹睡衣的小兔躺在床上,对房间里的每一样东西说晚安。红绿黄的配色非常大胆,乍看上去很唐突、怪异,但渐渐地,随着夜晚光线的变化,房间里每一个物件似乎都变得沉静和凝重起来,有一种逐渐把人引入睡眠边缘的魔力。即使在如此宁静、坚固、仿佛时间停滞的气氛里,钟表的指针仍在前行,从晚19点走到20点,随着夜色逐渐加重,台灯渐暗,屋子里的东西也渐渐变得昏暗起来,然后月亮升起,小兔渐渐失去意识,沉入梦乡。但柔美的月色和星光仍然提醒读者,故事给予我们“黑暗中的光明”的力量,并给孩子信心,一个新的一天会到来。

莫里斯·桑达克的作品《在那遥远的地方》插图

莫里斯·桑达克的作品《在那遥远的地方》插图

插画家克雷门·赫德去世的时候,一位《纽约时代周刊》的编辑这样写道:“有些东西的魔力是用语言无法形容的,就像《月亮,晚安》……有多少小孩子穿着宽大的睡衣,仰着刚刚洗过的脸蛋,在克雷门·赫德先生营造的梦幻般的夜晚甜甜睡去?又有多少父母在为自己孩子讲故事的同时,也被那种奇异的氛围所感染?”

在儿童绘本作家中,桑达克是一个奇才,一个怪胎,也有人说他是绘本100多年的历史中最伟大的作者。他最喜欢做的事情就是吓唬小孩子。在他的绘本里,孩子总是被置于各种危险的境地。《野兽出没的地方》里,小男孩麦克斯虽是野兽之王,但随时有被野兽吃掉的可能性;《厨房夜狂想曲》,小男孩米奇被厨师误当成牛奶,差点在烤箱里烤成蛋糕;《在那遥远的地方》中,女婴米莉被五个小鬼绑架,而她的姐姐一开始根本不想救她。在他看来,童年是人生最没有安全感的一个阶段。你没有能力保护自己,甚至不能指望父母。所以,作为作家和画家,他总是在画一个孩子遇到一个问题,并以这样或那样的方式解决了这个问题,白日梦、幻想、疯狂的想象力就是他提供的武器——创造一种假的生活来保护自己。

多年来,探讨桑达克绘本的心理学论文堆积如山。在心理学家看来,桑达克最大的成就,是让我们真切地看到儿童内心强烈的挣扎,那些被压制的,或者无从表达的,对于自己,对于所爱的人的焦虑、恐惧、愤怒。并且,他向孩子证明了,夜间恐惧最好的解毒剂不是通过哭闹要求父母介入,而是坚忍地退到一个想象的世界里,在那里,他们能独自掌控自己的生活和情绪。

莫里斯·桑达克生前最后一次接受采访,说自己正在写一首关于鼻子的诗歌,“年轻的时候我害怕写荒唐的东西,但现在年纪越大,反而顾忌越少”。《爱丽丝漫游奇境》、《梦幻岛》、《野兽国》都是对“荒唐”(nonsense)的诗意拥抱。这种状态在康德而言是“在无秩序的自由中蕴含着丰富的想象力”。正因为如此,奇境有时候比真实世界感觉更真实、更完整——世界应该是这个样子的啊。有多少孩子在内心深处把自己当成是纳尼亚人,而不是英国人、美国人、德国人?在菲利普·普尔曼的《黑质三部曲》中,人的灵魂化为动物形状的异性精灵伴随一生,这里面似乎有一种极为自然的东西,以至于我们合上书的时候奇怪为什么身边没有一个精灵。

奇境归来的战利品

“我们阅读的书,与我们遇到的人或者去过的城市没什么区别。”诗人达纳·乔伊亚(Dana Gioia)说,“有些书、有些人、有些地方无足轻重,有些则改变了我们的生活,还有一些为我们注入了某些想法或者情结,从而影响了我们的未来。”

《晚安,月亮》作者玛格丽特·怀兹·布朗

《晚安,月亮》作者玛格丽特·怀兹·布朗

一个人在童年时代听过的,读过的故事到底有多重要?或者说,一个孩子到底能从童年的故事中得到多少心理或认知上的益处?这是一个不可能量化,也太过功利的问题。不过,美国哲学家玛莎·娜斯鲍姆(Martha Nussbaum)曾提出过一个很有趣的概念——“叙事的想象力”,即一个人想象关于他人,以及这个世界的故事的能力,她认为这是作为公民最基本的一种道德能力。她说,当父母给一个小孩子讲故事的时候,他/她就已经开始在学习获取这种能力。哪怕是一首最简单的童谣,比如“一闪一闪亮晶晶,天上都是小星星”,他/她不仅会为星星美丽的光芒感到好奇,还会想象那颗星星背后也许有着某种内在世界、某种神秘的东西,和他/她自己一样。由此,他/她学会如何将生命、情感和思想投射到外部世界,并随着他/她的长大变得越来越成熟。

事实上,塔塔尔认为,即使没有得到智力或者情感的锤炼,“着魔的猎人”也会从奇境世界带回一些“战利品”——也许是在你成年后的某一天,那些故事中的某个细节、某句话、每个画面,就像某种深埋在记忆灰烬中的火花一样,突然点亮你的大脑,让你人生中的某段记忆或故事重新浮出水面。就像心理学家温尼考特(D. W. Winnicott)提出的“过渡性客体”,即婴儿的第一个“非我的所有物”(the first not-me possession),它们最早出现在孩童的玩耍中,不是母亲所给予的,而是他们自己发现或创造的,比如一条毯子、一件旧衣服、柔软的玩偶或是呀呀儿语、不断重复的动作。它们甚至比母亲重要,是儿童“几乎无法切割的一部分”。 故事奇幻奇境饥饿游戏童年童话异度空间