别问为什么

作者:三联生活周刊

文 / 江婉琴

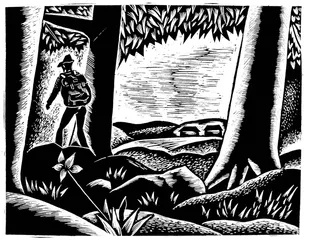

春暖花开,D带着16个大饼独自上路了。他向单位请了年假,朝着富春江的方向,日行五六十公里。停下来的时候,抽烟、吃饭、发微信,微信也谈不上精彩:一片油菜花、一块田地、一处好山好水,只是地点不断变更。下面立马有人回复了:为什么徒步啊?为什么目的地是富春江啊?为什么是16个大饼而不是18个?甚至有人文艺过了头:是不是打算回来写一本中国版的《一个人的朝圣》?问的全然和图片无关,清一色要落实自己的好奇……久久没有回复。

D只是继续上图,画面甚至丰富了起来:困在栅栏里的狗,一黑一白朝一个方向露两个头。明媚得不像话的天,毫无杂质,蓝到失真。头灯照射的路面,“我还有7公里”。小店餐桌上三盆辣椒糊之类的东西,“建德这地方看来嗜辣”。一筐子草莓看起来不少,“10块,我吃一会儿”。

D坚持跑步多年,这次为何改为走,我就不得而知了。前几年还去北京、上海、杭州跑马拉松,这几年只在家门口跑跑了,和所有问为什么的人一样,我也问过诸如此类的问题,他无言以对,既不故作高深,也不刻意低调,只轻巧伶俐地骂了一句脏话,以此来表示:哪有那么多原因。

如同过年的时候,举国上下沉浸在欢快的气氛之中,D也毫不例外地想要振作一下,对我说了自己构思已久的小说素材:一个生活在体制内的中年人,平庸到自卑。有一天突发奇想,打算自己造一艘小船,于是到淘宝网上买了一些家伙,在家门口的车库里干了起来,看上去像是在打发工作之外的无聊。在小船完工的那个夜晚,他呼朋唤友,让大家见证他的成功,一群人一起抬着小船下到江面,在江面上几乎没有什么阻力地开始划动小船,吹着深夜的清风,内心无比平静。他连题目也想好了:《谁在今夜划小船》。然后我们兴致勃勃地谈论了下造船的问题,这几乎偏离了他的初衷,但的确是个无法绕过去的技术活,或者可以说是小说中唯一有技术含量的部分。此事已过去几个月,D的这篇卡佛式的小说还只躺在心里,可能动一动笔就有一个开头,然后很快能继续下去,你知道,很多时候,人的潜能是自己无法估量的。但后来,他只说了一个笼统的原因:不想写。

《一个人的朝圣》里的主人公哈罗德,87天,走了627英里,拿计算器揿揿,约合每天走11.5公里,同D相比,实在太慢,但他年迈体弱,时间跨度长,意志品质相当了得。哈罗德完成之后产生了内心的恐惧:我以后的生活是否还能回到原来的轨道上。D并不试图改变现在的生活,也不强求什么,他在出发之前,测算了路径,估算了体能,打算好了返程的交通工具。是的,也许D只是单纯迷恋行进过程中分泌的多巴胺。 故事徒步远行