斯里兰卡的殖民时代

作者:袁越 ( 1934年,英国格洛斯特大公在斯里兰卡的一处茶园参观

)

( 1934年,英国格洛斯特大公在斯里兰卡的一处茶园参观

)

葡萄牙人来了

因为地理位置的原因,很多从中国飞斯里兰卡的廉价航班都选择在午夜降落。斯里兰卡国际机场距离科伦坡有40公里远,打车需要一个多小时,于是包括我在内的很多人便选择距离机场只有5公里远的尼甘布(Negombo)作为第一个落脚点。

第二天清晨,我被窗外传来的《古兰经》诵读声吵醒。旅馆不远处有座清真寺,楼顶安装了数个高音喇叭,保证全城都能听见真主的召唤。我吃完早饭进城转转,第一眼看见的竟然是一座天主教堂,外表庄严雄伟,和欧洲的教堂有一拼。再往前走,我又发现了一座印度教寺庙和一座佛教白塔,看来这是一个宗教信仰混杂的城市。

“其实尼甘布市的大部分居民都是天主教徒,斯里兰卡人都把我们这里叫作‘小罗马’。”旅馆服务员对我说,“当年葡萄牙人最先在这里定居,强迫当地人改信了天主教。”

葡萄牙人之所以选择尼甘布,是因为这片地区出产的肉桂是斯里兰卡最好的。早在7世纪时阿拉伯商人就已经知道了这个秘密,派商队来尼甘布收购肉桂,运到欧洲赚大钱。15世纪末期,葡萄牙舰队绕过好望角到达印度,并在1505年登上了斯里兰卡岛,将其命名为锡兰(Ceylon)。这个名字一直沿用到了独立后,直到1972年才改回了原来的名字——“兰卡”(Lanka)。这个词前面加上一个敬语“斯里”(Sri),就是斯里兰卡这个名称的由来。

( 1900年时斯里兰卡的边境警察 )

葡萄牙商人在军舰的护卫下赶走了阿拉伯商人,垄断了斯里兰卡的香料贸易。英国专栏作家汤姆斯坦迪奇(Tom Standage)在2009年出版的《舌尖上的历史》(An Edible History of Humanity)一书中详细记录了当时的情况。当葡萄牙人的舰队进入印度洋海域时,惊讶地发现来来往往的摩尔人(穆斯林)船只都没有武装。原来,当时的印度洋周围没有居支配地位的政治或者军事力量,商人们自由竞争,通过价格战或者提供更优质的服务来打败竞争对手,凭借良好的口碑和当地人做生意。葡萄牙人习惯了地中海贸易模式,这种模式始自古希腊和古罗马时代,各个商队凭借武力相互竞争,胜者通吃,败者退出江湖,甚至连命都保不住。葡萄牙人把自己熟悉的这套地中海模式带到了印度洋,用武力赶走了阿拉伯商人。虽然因为各种原因葡萄牙人未能建立香料垄断企业,但它却成功地为欧洲人在东方的贸易界定了新的模式:以垄断与封锁为基础,由武装船舰从连成网络的贸易据点执行。

尼甘布就是这样的一个据点。

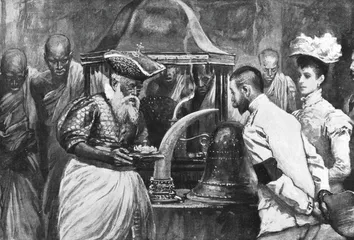

( 1901年,康提市佛牙寺的僧人向来访的英国约克公爵夫妇展示佛牙

)

( 1901年,康提市佛牙寺的僧人向来访的英国约克公爵夫妇展示佛牙

)

除此之外,葡萄牙人还带来了一种新的宗教——天主教。其实阿拉伯人很早就把伊斯兰教带到了斯里兰卡,但他们并没有强迫当地人改变信仰,所以阿拉伯商人们和当地的佛教徒以及印度教徒相处愉快。但葡萄牙人就不一样了,他们强迫当地人改信天主教,这让很多老百姓非常不满,纷纷逃离沿海地区,退到了斯里兰卡南部的高山上。当时这片山区归康提王国管辖,葡萄牙人一直试图占领康提,曾经3次派军队入侵康提,均未得逞,康提王国成了僧伽罗人最后的避难所。

写到这里必须停下来回顾一下1505年葡萄牙人初次登岛时看到的究竟是一个怎样的国家。根据史书记载,当时的斯里兰卡岛一共分成了7个王国,并不是一个统一的国家。这7个王国彼此间争斗不休,谁也没有必胜的把握。其中有3个王国实力最强,分别是位于南部山区的康提王国、位于西部沿海的科特(Kotte)王国和位于中北部平原的杰夫纳(Jeffna)王国。前两个属于僧伽罗人,后者则是泰米尔人的地盘。葡萄牙人在斯里兰卡西海岸登陆后,派葡萄牙驻印度总督的儿子洛伦科阿尔梅达(Lorenco de Almeida)作为谈判代表,和科特王国的国王谈判,最终双方达成协议,葡萄牙人垄断了科特王国的香料贸易。杰夫纳王国距离印度很近,战略地位十分重要,但泰米尔人比较强硬,拒绝向葡萄牙人屈服,最终葡萄牙军队决定采用武力的方式解决问题,并于1619年击败了泰米尔军队,占领了杰夫纳王国。

此时的葡萄牙殖民者已经把总督府从尼甘布转移到了科特王国的都城科特,也就是今天的斯里兰卡行政首都斯里贾亚瓦德纳普拉科特(Sri Jayawardenepura Kotte)的所在地。为了便于出海,葡萄牙人在距离科特不远的一个深水港旁边建造了一座城堡,这就是今天的斯里兰卡第一大城市科伦坡的雏形。我坐长途车来到科伦坡,第一印象就是这座城市非常干净,大街上几乎看不到垃圾,也没有乞丐,更不用说贫民窟了,这一点和印度形成了鲜明的对比。

“斯里兰卡人长得像印度人,生活习惯也和印度非常相似,富裕程度好像也差不多,为什么斯里兰卡比印度干净这么多呢?”我问一位当地的记者朋友,“难道佛教徒天生就比印度教徒爱干净?”

“我觉得这和宗教没有太大的关系,而是因为斯里兰卡基础比较好。我们很早就接受了现代文明,比印度要早很多。”这位记者朋友回答,“斯里兰卡是所有南亚国家里人类发展指数(Human Development Index)唯一列为‘高’的国家,在经济和民生等方面要比印度强一些。”

在她看来,斯里兰卡人对于西方殖民者的敌意没有印度人那么深,在400多年的殖民过程中一直处于被动接受的状态,再加上斯里兰卡面积不大,改变起来相对容易。不像印度,国土面积大、人口成分复杂,又出了个甘地,来自民间的反抗运动持续不断,导致印度的现代化进程一直进行得很不顺利。

“斯里兰卡在独立的时候就已经是一个非常发达的国家了,国民的教育水平和健康状况都是前殖民地国家当中最好的之一,所以才会有现在这个相对干净的环境。”

不过,第二天我在科伦坡市内暴走了一天,专门挑那些一般游客不会去的小巷子,发现当地人的卫生习惯并没有想象中那么好,随地乱丢垃圾的情况屡屡出现,只不过科伦坡的环卫工人比较勤奋,地上的垃圾很快就被清走了。另外,这座城市显然正处于新一轮大开发的过程中,到处都在修路盖房子,新盖的楼房多半是摩天大楼,和周围低矮的老楼形成了鲜明的对比。

“这是现任总统马欣达拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)的弟弟、国防部长戈塔布哈亚拉贾帕克萨(Gotabhaya Rajapaksa)的功劳。”我的另一位斯里兰卡朋友对我解释说,“他为了保护科伦坡周边的湿地,强制要求新建住宅楼都必须是摩天大楼,鼓励科伦坡向高空发展,减缓城市扩张的速度。”

这位朋友还告诉我,就在几年前,科伦坡的市容还很糟糕,大街上远不如现在这样干净,街边摆摊的人也特别多,司机开车不守规矩,乱闯红灯,过人行道时也不减速。内战结束后,戈塔布哈亚决定动用军队的力量加以治理,他先是派士兵每天去大街上扫垃圾,给市民们发出一个强烈的信号,然后在科伦坡市的很多地方安排了军警站岗,并安装了无数摄像头,凡是乱扔垃圾或者开车不守交通规则的人,一旦被抓到一律重罚,这才终于把科伦坡的市容环境整治得像点样子了。

科伦坡是一个功能性城市,除了买东西或者观察民风之外,没有太多值得一看的景点。我像大多数游客那样,只在这里逗留了一天就决定坐火车南下,去斯里兰卡最富裕的西南地区看一看。那里曾经是荷兰人的天下,现在则是欧美游客最喜欢去的地方。

荷兰人来了

与印度一样,斯里兰卡的铁路系统是英国殖民地时期修建的,一直沿用至今。斯里兰卡的火车时速甚至比印度还要慢,整体算下来平均只有30公里左右。但因为斯里兰卡面积小,人口也少,人口密度只有中国台湾的一半,所以铁路运输的压力没有印度那么大,车厢内远不如印度那么拥挤,再加上旅程较短,所以在斯里兰卡坐火车要比印度舒适很多。我买了一张最便宜的三等坐票,4小时车程居然只要100卢比,相当于人民币5元左右。斯里兰卡的公共交通系统享受了大量国家补贴,票价便宜得让人不敢相信。

火车开出科伦坡火车站后,沿着一条海边铁路向南驶去。这条铁路在中国驴友圈里非常有名,据说宫崎骏的动画片《千与千寻》中那个海上小火车的灵感就来自这里。确实,这条铁路线距离海岸线只有几米远,从印度洋上看过来一定很美,但坐在车厢里往外看其实没什么意思,就是一片海而已,风景永远不变。

这条火车线之所以独一无二,原因就在于全世界恐怕没有第二个国家会傻到把海滩这块黄金宝地用来修铁路。这样的地方本应是海景房或者是海滨度假旅馆的地盘,用来通火车实在是太浪费了。为什么会发生这种情况呢?原因就在于当年负责修铁路的是英国殖民者,他们的目的只有一个,那就是用尽可能廉价的方法把产自内陆的农产品尽可能快地运到港口,再装船运往欧洲。至于说这条铁路究竟应该修在哪里、是否必须尊重沿途居民的正当权益,以及是否应该照顾到这个国家的长远发展目标等问题,显然都不在英国人的考虑范围内。

好在因为地势等原因,这条铁路最终还是离开了海岸线,这就为斯里兰卡保住了西南角的一长条海滩。这里的海水非常干净,岸边长满了棕榈树,风景优美,气候宜人,是斯里兰卡旅游业的一块金字招牌。每年圣诞节期间都有大批来自欧洲和北美的游客来到此处过冬,享受热带海岛应有的温暖与宁静。

我此行的目的地是位于斯里兰卡西南角的加勒(Galle),这里有一座保存完好的古代城堡。城堡建在一个半岛的岛尖上,三面环海,但因为地势较高的缘故,2004年那场印度洋海啸并没有造成太大的破坏。

这座古城最早是葡萄牙人修建的,后来荷兰人打败了葡萄牙人,把大部分建筑推倒重来,现在大家看到的古城大都是荷兰时期留下来的,迄今已有400多年的历史了。和其他古城遗址不同的是,加勒古城是有生命的。城里的大部分房屋都住着人,仍然在行使正常的功能。虽然有不少临街的房子被改装成了旅馆或者商店,但房东们都相当节制,装修简朴,没有夜总会或者高音喇叭,晚上关门也很早,尽可能不影响居民休息。这种低调的作风和如今的丽江古城有着天壤之别。

那么,荷兰人当初是怎么进来的呢?这和葡萄牙人太过嚣张的做法有着直接的关系。葡萄牙殖民者依靠武力强迫沿海地区的原住民接受统治,改变信仰,在执行过程中遇到了很大阻力。当时全岛唯一幸存的康提王国的国王自知自己没能力赶走葡萄牙人,便派出特使向荷兰求援。正好荷兰东印度公司也正打算进军斯里兰卡市场,双方一拍即合,荷兰舰队开到斯里兰卡,把葡萄牙人赶了出去。于是,这个岛自1656年开始就变成了荷兰殖民地,直到1796年被英国人接手为止。

荷兰人吸取了葡萄牙人的教训,在管理政策和宗教传播等方面要比葡萄牙人宽松很多。另外,荷兰人并不像葡萄牙人那样只顾着赚钱,而是投入了一定的人力物力建设斯里兰卡。比如,荷兰人挖了很多条人工运河,其中有不少至今仍在使用。再比如,荷兰人把欧洲的司法系统带进了斯里兰卡,这套系统也一直沿用至今。虽说荷兰人这么做主要是为了方便东印度公司谋取更大的经济利益,但其中的一些措施客观上帮助了斯里兰卡,使这个当时还处于封建君主时代的小岛迅速走上了现代化的道路。

不过,荷兰人毕竟是外来的殖民者,和原住民之间的关系远谈不上融洽。当荷兰人终于从葡萄牙人手里夺回加勒城堡后,荷兰军队的总司令官科斯塔前往康提索要军费。这原本是双方事先谈好的条件,但康提国王不但拒绝支付这笔钱,还设下埋伏,砍掉了科斯塔的脑袋。为了报复,荷兰人向康提王国发动了数次进攻,均因地势险要而败下阵来,所以在荷兰人统治期间斯里兰卡仍然分为两部分,荷兰人统治着沿海地区和中北部平原,南部山区归康提王国管辖。

在荷兰殖民地时期,斯里兰卡南部沿海一带得到了很好的发展。我从古城加勒出发,坐长途汽车沿着海岸线向东驶去。沿途是一个个小城镇和小村庄,环境优美,气氛安静祥和,不愧是斯里兰卡最富裕,也是最悠闲的地方。这条公路靠近大海,坐在车里就可以看到斯里兰卡独特的高跷渔夫。说是高跷,其实就是一根插在海里的木桩,中间绑一根短木头当作凳子,人坐在木头凳子上垂钓。这种钓鱼方式虽然看上去很美,但钓鱼者需要在杆子上坐一整天,非常辛苦。车里有位当地人告诉我,其实现在的渔民都是驾船出海用网捞鱼的,游客看到的高跷渔夫大都是在作秀而已,或者是闲着没事来试试手气的。

这件事点出了旅游的悖论。游客都希望在异国他乡看到和自己平时生活不一样的场景,但如果旅游的目的地是发展中国家的话,这就意味着贫穷的当地人必须维持旧的传统,不能进步,否则就失去了吸引力,挣不到游客的钱了。反过来说,现在的很多发展中国家都会专门为游客上演一出传统大戏,游客很容易上当受骗,以为人家真的那样生活。

不过,有一样东西骗不了人,那就是斯里兰卡的长途大巴。我这趟旅行大部分时间都和当地人一样坐普通的大巴车,切身体会了当地居民的生活状态。斯里兰卡的长途汽车四通八达,而且非常便宜,只是车内有些拥挤,习惯了倒也并无大碍。据我观察,斯里兰卡人大都很有礼貌,相互之间非常友善,我从来没有看到过一起吵架事件,违反公德(比如在车里大声喧哗或者抽烟)的事情也极为罕见,说明这个国家的文明水平确实是相当高的。

旅行中我还发现,大部分斯里兰卡公路的质量都非常好,但车速却仍然提不上去。原来,为了方便沿途的农民乘车,斯里兰卡的长途车基本上没有车站这一说,而是招手即停,按铃即下,其结果就是长途车经常会在路中间停下来上下客,跟在后面的所有车辆也只能停下来等待,或者减速绕行,这就大大降低了车速,减少了斯里兰卡公路的通行能力。

一个看似便民的措施,最终让全体国民都遭了殃。

在斯里兰卡,类似这种出发点很好但效果很差的案例还有很多。这些政策之所以会出台,和这个国家的政治制度有很大关系,而这个制度的始作俑者,就是斯里兰卡的第三个,也是最后一个殖民者——英国人。

英国人来了

我乘坐的长途车离开南部沿海转向北方,进入了斯里兰卡的山区。海拔超过500米后,山势迅速变得陡峭起来,盘山公路在浓密的亚热带雨林中间穿行,绝对易守难攻。但天险最终还是没能挡住装备了现代化武器的英国军队,康提王国在1815年被英军征服,斯里兰卡在分裂了将近1000年后终于再一次统一在了同一个统治者手下。

英国是欧洲的后起之秀,依靠工业革命迅速积累了巨额财富,一跃成为新的世界霸主。不过,英国在斯里兰卡的成功不光是因为新式武器,而是因为英国实行了更为务实的政策。比如,为了打败康提军队,英军从沿海地区招募了大批说僧伽罗语的当地人充当士兵,这些人熟悉环境,在攻克康提的战斗中起到了很重要的作用。

读到这里也许有人会问,僧伽罗人怎么会打自己人呢?这不是自相残杀吗?斯里兰卡著名历史学家兼专栏作家查尔斯沙文(Charles Sarvan)博士曾经写过一篇文章,分析了个中原因。他发现僧伽罗这个词直到19世纪末时仍然只是一个用来描述王公贵族的政治名称,不代表种族,更是和佛教没有直接的关系。换句话说,这是一个象征着身份和地位的词,会说僧伽罗语的人不一定被称为僧伽罗人,只有那些有钱有势的人才可以这么叫。所以,沿海地区的那些说僧伽罗语的当地人并不觉得攻打康提是在自相残杀,他们根本就没把康提人当成是自己人。

同理,当年也有一批印度教徒为信奉伊斯兰教的莫卧儿王朝战斗。在那个年代,民族、语言、肤色或者宗教信仰并没有像现在这样成为一个人最重要的身份标识,种姓、部落和财富才是。古代战争的主因几乎全都是为了争夺财富、权力和地位,和种族没有直接的关系。

事实上,殖民者都很善于利用这一点。比如,如果当年美洲的原住民没有被挑唆得相互争斗的话,光凭那几个西班牙水手是不可能征服整个美洲大陆的。再比如,大部分非洲黑奴都是非洲当地人抓来并贩卖给奴隶贩子的,这些人并不认为他们贩卖的是自己的同胞,而是其他部落的陌生人,因为“非洲人”这个概念在当时是毫无意义的。还有,19世纪时整个孟加拉地区只有20个英国人,却统治着250万原住民,仅用“武器精良”是无法解释这一现象的,根本原因就在于当地人没有团结起来抵抗“异族”侵略者,他们的头脑里还没有形成这样的概念。

因为这个原因,不少历史学家甚至认为,英国在印度和斯里兰卡的所作所为不能算是殖民,而应该算是帝国主义侵略,英国人并没有大规模移民到这两个国家,只是派来少数人掠夺了两国的自然资源而已。

具体到斯里兰卡,沙文博士发现,康提王国的普通老百姓从来没觉得自己属于“僧伽罗人”,也不认为自己和沿海地区的那些原住民属于同一族类。欧洲人到来前,那里是科特王国的天下,双方是敌我矛盾,哪有什么民族感情可言。事实上,1948年锡兰独立后,康提人曾经提议组建一个联邦制国家,原来的康提王国以自治州的形式加入这个假想中的“锡兰联邦共和国”。这个观念的影响是如此之深,以至于直到1972年斯里兰卡进行全国人口普查时,“康提”还被当作是一个单独的民族,只有那些住在西南沿海的原住民才被登记为“僧伽罗人”。

同理,所谓“僧伽罗人和泰米尔人之间的民族冲突”历史上也是不存在的。据沙文博士考证,康提王国中的几名酋长其实是来自印度的泰米尔人,杰夫纳王国中也有很多说僧伽罗语的臣民,这些人效忠的是各自的国王,不是各自的“民族”,各个王国之间的争斗和民族或者宗教都没有关系。换句话说,即使整个斯里兰卡岛的居民都说泰米尔语,也不可能阻止来自印度的泰米尔人的侵略。而说僧伽罗语的斯里兰卡人也曾经和说泰米尔语的南印度部落结成暂时的利益联盟,携手攻打其他的印度部落。

最终让斯里兰卡人意识到自己还有“民族问题”的,是英国人。

要想知道英国人到底在斯里兰卡都干了些什么,必须去艾勒(Ella)走一趟。这个小村庄位于斯里兰卡南部山区的一个峡谷中,我到达的时候刚好是傍晚时分,村子里到处可见穿着全套登山装备的欧美游客,显然都是刚刚徒步回来的。艾勒在喜欢玩户外的驴友当中名气很响,村子周围有好几条适合徒步的线路,每天都有大批欧美游客来此登山。

第二天一早,我按照地图上的标识向“小亚当峰”爬去。这是一条修得非常整齐的山路,沿途全是茶园,绿油油的甚是好看。路上看到不少背着篓子的斯里兰卡妇女,显然都是去采茶的。斯里兰卡红茶全球闻名,绝大部分都产自南部山区。这片地方的平均海拔约有1000米左右,常年笼罩在云雾中,是种植高山茶的好地方。

英国人在统治斯里兰卡的初期曾经引进过咖啡和橡胶,因为病虫害等原因都失败了。1870年英国人试着引入茶树,没想到大获成功,斯里兰卡出产的红茶深受英国消费者欢迎,为殖民者带来了巨额收入。采茶是一项劳动力密集的行业,技术含量又不高,需要大量廉价劳工。当地人懒散惯了,没人愿意干,于是英国人从印度招募了100万泰米尔劳工来斯里兰卡采茶。这些人属于印度的底层,和斯里兰卡原有的泰米尔人属于不同的种姓,后者瞧不上前者,一直拒绝接纳他们。僧伽罗人因为语言和生活习惯上的差异,自然也很难接纳这些劳工。斯里兰卡独立后,这些人无家可归,只能继续留在斯里兰卡,为后来的民族冲突埋下了一颗定时炸弹。

为了把山区出产的茶叶运出来,英国人规划了一条铁路,从山里一直通到科伦坡。这条铁路线至今仍在使用,是当地人通勤的主要交通工具。我从艾勒火车站上车坐了一段,感觉像是回到了殖民时代,无论是呜呜的汽笛声,还是车轮和铁轨有规律的碰撞,甚至那慢如蜗牛的车速,都和老电影里的场景毫无分别。我像其他游客那样,全程吊在车厢外,一边呼吸山里凉爽而又新鲜的空气,一边欣赏周围美丽的景色。对于这样一个节奏缓慢的国家来说,恐怕连窗外的风景都和殖民时代没有太多差别。我看到的是漫山遍野的茶园,以及见缝插针种下的玉米和蔬菜。按照斯里兰卡银行家兼人类学家斯里坎萨纳达拉贾(Srikantha Nadarajah)的说法,英国商人摧毁了斯里兰卡原有的农业模式,把斯里兰卡从一个以小农经济为主、自给自足、以物易物的原始社会,一夜之间变成了以大庄园为单位、以金钱为基础的现代国家。

纳达拉贾曾经是斯里兰卡一位非常成功的银行家和社会活动家,后来厌倦了职场生活,移民澳大利亚,师从澳大利亚著名人类学家麦克罗伯茨(Michael Roberts)学习人类学,并于2014年7月出版了一本分析斯里兰卡内战的专著,名为《斯里兰卡的民族主义》(Nationalism in Sri Lanka)。在纳达拉贾看来,英国殖民者给斯里兰卡带来了翻天覆地的变化,动摇了整个国家的基石,这个变化来得太快了,以至于大多数斯里兰卡人都没能很好地适应,这就为后来的冲突埋下了伏笔。

比如,斯里兰卡原本是一个分裂的社会,虽然国土面积不大,但地方割据现象非常严重,各个王国的老百姓相互间很少直接打交道。英国人消灭了各地的军阀,统一了全岛,将原本分散的部落纳入同一套管理体制,由中央政府派官员统一管理,这就不可避免地带来了矛盾和摩擦。

再比如,斯里兰卡农民原本受到王役制度(Rajakariya)和佃农制度的限制,行动很不自由。英国人取缔了王役制度,并在全国范围内建设公路和铁路网,把主要城市连接了起来,大大加快了劳动人口的流动性,以及信息的流通速度。原本不怎么打交道的不同族群的成员们一夜之间成了邻居,彼此之间还要相互竞争,同样不可避免地导致了冲突。

话虽如此,但类似的情况在几乎所有的殖民地国家都曾经发生过,为什么斯里兰卡的民族矛盾会变得如此激烈呢?

结语

我乘坐的小火车停靠在一个山区小站,上来了一大群穿着同样制服的年轻小伙子。他们显然都很兴奋,一上车就开始唱歌,唱的是僧伽罗传统民歌。领唱者没有乐器伴奏,便用手敲打车皮,为大家打拍子。他们就这样唱了一路,每个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。

我好奇地询问他们的来历,其中一人告诉我,他们都是斯里兰卡空军学校的学员,这次结伴去科伦坡参加资格考试,合格后就可以加入斯里兰卡空军,成为战斗机飞行员了。

虽然他们都是佛教徒,但在参军这件事上,他们和全世界的年轻人都没什么两样。 葡萄牙人斯里兰卡斯里兰卡内战斯里兰卡旅游斯里兰卡总统殖民僧伽罗人时代殖民扩张斯里兰卡卢比英国人僧伽罗语