出走还是返乡

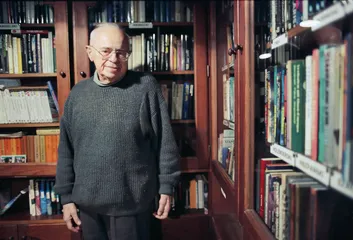

作者:陆晶靖 ( 波兰科幻大师斯坦尼斯拉夫·莱姆

)

( 波兰科幻大师斯坦尼斯拉夫·莱姆

)

对于全人类来说,太空问题是个全新的问题,但对于阿波罗计划之后的现代人,它却可能是老问题,因为在迈出了这一大步之后,我们从未取得过任何实质性的成功:登上另一个更远的星球。如果我们回忆,太空探索计划是在何种背景下启动的,就会明白人们一开始就没有试图把太空当成可能的家园,它只是一个新的制高点,用来遏制与自己敌对的国家,宇宙中没有空气,却可能是有意识形态和政治的。

在有关太空的叙事中,人们总是试图忽略这一点,当地球上充满种族、国家、意识形态等死结的时候,星空总能提供一个美好的想象,似乎彼岸世界没有这些问题。绝大多数科幻小说家在写作的时候,也总是以全人类而不是国家为单位,毕竟许多民族国家的兴起才100多年,这在天文学意义上几乎可以忽略。这也就是在《星际穿越》里,为什么科学家们一再告诫宇航员库珀,要站在人类这个种群的高度来考虑问题,因为这就是与星际旅行有关的科幻小说的基本高度,个人是不重要的。

在电影《地心引力》开头,有一段极其唯美的长镜头,向人们展现了宇航员眼中的地球。确实,航天技术的发展提供了从未有过的、令人震惊的经验,即站在地球外部向回看,此时的地球展现出惊人的美,人们看不到国境线,看不到肤色,也看不到战火,地球上所有的人都因为重力取得了平等——他们的双脚都扎根于这个星球,如同植物,无法离开。《星际穿越》从另一个方向来看待这一点,即重力是最大的阻碍因素,它阻止着人们离开日益荒芜的地球,如果科学家能够成功模拟重力,就能够在太空建起一个巨大的空间站,从而使人类种群不至于灭绝。引力是任何与宇宙有关的人类活动最大的前提,在这两部出色的电影中都提到了这一点,但他们的方向相反。《地心引力》为我们提供了极佳的宇航员视角,我们不但欣赏宇宙之美,也与宇航员一起体验惊险的回程之旅,最后遭遇意外的主角不得不利用引力返回家园;而《星际穿越》是向外的,引力是灾难的一部分,它阻止人类寻找新的家园。诺兰没有拍摄美丽的地球与璀璨的银河,无论是空间站还是飞船,都一头扎进不可知的黑暗,大部分关于太空的镜头并非人的视角出发,我们看到的只是飞船外壳之外静谧而空旷的黑暗空间,冰冷且了无生机。地球已经回不去了,美国代替人类去寻找未来。实际上在科学家的计算里,现存的人类没有未来,只有500万个试管受精卵,它们准备在一个莫须有的地方繁殖并重建文明。

这是可怕的预设,没有人有权利决定人类的下一代应该是500万还是1000万个受精卵,以及这些受精卵从何而来。在整个种群受到威胁的时候,掌握科学和技术话语权的人很容易占据最终的权力。在世界观上,《星际穿越》一点也不新,地球已经在无数的科幻作品中面临过危机了,星际旅行也是古老的梦想,而片中的环境问题完全就是现实中问题的升级,科学家下的定论是人类对此已经无能为力,只好另求出路。但问题就在于,地球是怎么变得无法居住的呢?

地质学家认为,260万年前,地球的历史进入了第四纪。第四纪又分为两个世,一个叫更新世,一个叫全新世。更新世指从260万年前到1万多年前的地质年代;从1万多年前直到现在的则叫全新世。而从工业革命开始,地球的历史进入了人类世,即人类活动成为改变地球面貌的最大力量,空气、土壤、海洋及地球上其他生物无不受到人类的巨大影响,从1950年起的50年中,人口总数、大气中二氧化碳含量、全球气温和海平面都发生了与过去1万多年来的趋势截然不同的变化。在如何应对这种变化上,人类并没有一致的办法,一致的是,都觉得这样下去不行。2013年的华沙气候大会是最新的失败,发达国家要求发展中国家减少森林砍伐和碳排放,但在许诺好的援助上又受制于经济危机拿不出钱,因此最后双方都互不相让,这是危机延续的一贯模式。根本原因在于,从由技术主导的工业革命开始的能源模式已经成为地球经济发展的唯一模式,谁也不愿意在现实世界里站在种群的高度考虑问题。在《星际穿越》中,来自美国的NASA成为拯救人类的最后力量,而现实世界中,正是美国这个技术水平和碳排放量都最高的国家拒绝签署防止气候变暖的《京都议定书》。在这种情况下,地球在人类世的未来成为一个伪问题,因为它涉及的问题太大,并且也涉及了太多人(而他们在政治、经济、文化、民族上有太多不同的需求),这已经成为超越人类已有经验的问题。在这样的问题面前,人们渐渐生发出一种犬儒版的惰性,即对未来表示悲观,然而不去做任何能阻止它的事情,同时说服自己,并没有任何一种办法已被证明可以遏制未来的灾难。

( 美国电影《地心引力》剧照

)

( 美国电影《地心引力》剧照

)

这当然无法证明。我们深陷于现代科技带来的历史命运中。海德格尔在一次名为《技术问题》里的演讲中说道,技术是真理显现自身的方式,是我们这个时代最重要的现象,古代社会和现代社会最重要的区别就是技术。古代社会的技术带出人与自然的共存关系,而现代社会的技术向自然发起挑战,迫使自然进入它的话语中,逼迫自然提供能够被打开和利用的能量,自然从此成为产业的附庸。海德格尔发明了“预定”(Bestellen)一词来说明自然在现代社会的地位,土地被矿产预定,矿产被铀之类的高级材料预置,铀向被原子能预定,而原子能则被发电或者战争预定,所有的人类活动都知道如何从自然中获取材料和能源。即使活动还未发生,但预定关系已经开始。他甚至不无讽刺地说,与其说水电站建在莱茵河上,不如说莱茵河建在水电站上,因为没有水电站,莱茵河在这方面的意义就没有被发掘,它甚至就不存在。在技术层面上,星际旅行这件事似乎是技术发展到一定层面的必然结果,当地球已经无法再被预订,那么就另外再找一个。与《星际穿越》中提到的拉撒路计划一样,科学家哲人布兰德教授让宇航员们承担的任务也带有宗教色彩,飞船上携带着未来的种子,如同诺亚方舟,而分别去各个星球探索的宇航员则如同鸽子,他们的目的是带回橄榄枝。宇宙在此时显出大洪水般的黑暗,而一旦找到新的落脚点,人口炸弹将迅速占领这个星球。这使人想起《黑客帝国》里史密斯探员的话,即人类并非哺乳动物,所有的哺乳动物在发展过程中都会与环境融合在一起,而人类找到一个地方就大量繁殖,直到所有的自然资源耗尽,再迁徙到新的地方发展,这与病毒的发展模式相同。

然而宇宙对于我们来说太过陌生,一切美好想象到了太空就变得毫无意义。《地心引力》告诉我们,尽管地球宁静而美丽,宇宙却时而死寂,时而狂暴。我们对于宇宙的想象基于人类已有的经验,而这些经验是地球给予我们的,它们不属于太空的范畴。最近20年,天文学家在银河系发现了一个黑洞,它仿佛是宇宙最黑暗的一面,所有已知的物理知识在它里面都不适用。而光明的一面,则是安妮·海瑟薇在电影末尾找到的地球复制品,上面没有任何生物,正好适合诺亚方舟。但问题在于,这光明的一面只属于想象,黑暗面则无边无际。波兰最伟大的科幻大师斯坦尼斯拉夫·莱姆在《索拉里斯星》里写了一个奇异的星球,上面只有一种智能体:巨大而黏稠的胶状海洋。在宇宙中当然存在这样的可能,即生命是以完全异于地球生物存在的其他形式,只是我们难以想象,也难以与它们交流,《索拉里斯星》里,人类与海洋建立关系的所有尝试均告失败,反而逼疯了宇航员。这说明现有的宇宙学知识很可能除了证明自己的正确性以外毫无用处。

这种认识的电影化尝试就是《地心引力》,而《星际穿越》是阿波罗计划思路的电影化。最终我们都将不得不在电影中的这两种姿态中做出选择,是出走还是守住地球。在法国哲学家布鲁诺·拉图尔看来,这种冲突已经构成了战争,在这两种姿态达成一致之前,是根本不可能出发去寻找下一个星球的。《星际穿越》中已经暗示了这种冲突,花费巨大的航天工业必须瞒着全体人民来实行,而这一实行的代价是放弃所有地球人的生命,纳税给国家发展航天工业的人都被欺骗了。这说明在末日来临前,国家已经失去了合法性,科技成为最大的政治,只有它有权决定人类的命运。这不是完全的幻想,科技是人类从现代主义宿命中解放出来的最后手段,但不是通过出走这种方式。拉图尔说,现代主义的幻想就是闭着眼睛一路狂奔,对速度的迷恋最重要,不管未来是不是一片虚无。当人类能够做到在太空中回头凝望地球,这种经验催生了新的思路,即我们应当回到这个故乡。现代主义的迷梦造成了人们普遍的犬儒心态,幻想着有一天真的可以寻找到一个新的家园,或者未来的自己穿越时间来搭救全人类和自己的女儿——我们不应该把未来的命运交给专家来换取一种安心的感觉,他们也许真的会牺牲我们去寻找种群的延续,如果《星际穿越》能够带给人们启示,这应该是其中很重要的一点。

最终人们将不得不把科学纳入到政治里来,科学——向内的而不是向外的——将陪伴我们去战斗。拉图尔说,最新的战争首先是关于如何定义地球的,我们将试图从海德格尔所说的现代化的历史命运中逃脱出来,如果不能扭转自然作为产业预定的现状,至少要和资本的无限生产之间开始对峙,开始互相缠绕。在环境危机已经极其明显的现在,仍然将一切推给未来,这不但不负责任,也很愚蠢。在拉图尔的战争中,人们将要去争夺花、鸟、岩石和树木的定义,它们不再是装饰、宠物、矿藏和燃料,它们就是它们本身,我们将不得不与地球建立新的关系,否则只能等待一个超级英雄依靠笨拙的手表指针用莫尔斯电码来传递人类延续的最后一丝希望。 还是出走返乡