太空旅行和移民:理想与现实

作者:徐菁菁( 2011年4月8日,在俄罗斯航天员训练基地“星城”,美国太空游客理查德·加里奥特(左)帮助未婚妻进入一个离心舱 )

难以出发的旅程

宇航员库珀必须在与自己的儿女重逢以及拯救人类的未来之间做出抉择。他驾驶飞船通过虫洞穿越到太阳系之外,寻找到一颗适合人类移民的星球。电影《星际穿越》拥有一个皆大欢喜的结局:库珀在黑洞中获得了重力公式的关键性数据,帮助女儿成功地在土星轨道建立巨型空间站以取代地球;安妮·海瑟薇扮演的女博士,也在另一星球上使用受精卵繁衍了人类。

2世纪时,卢西安(Lucian)的幻想故事《真实历史》(True History)就开启人类星际旅行文学的先河。17世纪,约翰·威尔金斯在《关于一个新世界和另一颗行星的讨论》和《数学魔法》中,就提出了4种月球旅行的方式。今天,1969年的阿波罗登月已经过去35年,在探索宇宙的漫长旅途中,人类行进了多远?

今年7月,英国航空部长罗伯特·古德威尔在范堡罗航展上正式宣布了8个太空港的选址,其中6个在苏格兰境内,包括格拉斯哥普雷斯蒂克国际机场和英国皇家空军洛西茅斯基地。这一动作是“为了引领商业太空飞行”。英国政府的算盘是:将英国太空旅游开放给业界,将提供10万个工作岗位,产业价值将达400亿英镑。此前,美国已在新墨西哥州斥资1.98亿美元建立商业用途的太空港。

“亚特兰蒂斯号”(Atlantis)航天飞机在2011年退役,那是美国现役最后一架载人航天飞机。2004年,美国在宣布结束航天飞机项目后加快转型步伐,一年后便启动了商业轨道运输服务项目。在美国航空航天局(NASA)的全力支持下,私人航天公司推出了令人眼花缭乱的太空旅行产品。就在今年6月,美国太空探险公司SXC在淘宝网向中国开售三款产品:售价分别为人民币59.9999万元、138.5999万元和62.9999万元的“边缘太空游”、“优先宇航员”与“未来宇航员”。其中,“优先宇航员”和“未来宇航员”飞行的最高点为103公里。根据国际航空联合会的定义,100公里的高度为卡门线,为现行大气层和太空的界线。超过这个界限,意味着失重感。

( 2012年7月11日,维珍集团总裁理查德·布兰森在英国汉普郡范堡罗国际航展上发布最新维珍银河太空旅游计划

)

( 2012年7月11日,维珍集团总裁理查德·布兰森在英国汉普郡范堡罗国际航展上发布最新维珍银河太空旅游计划

)

事实上,绝大多数热炒的“太空旅行”名不副实。游客乘坐俄罗斯宇航员训练用的“伊尔-76”或者美国研究机构改装后的波音747等飞机做抛物线飞行,费用约为5000美元,它能提供约半分钟的类似失重感体验。当游客飞到距地面18公里的高空时,便可看到脚下地球的地形曲线和头顶黑暗的天空,体会到无边无际的宇宙的空旷。俄罗斯的“米格-25”和“米格-31”高性能战斗机能够达到24公里以上的高度。提供类似服务的还包括西班牙Zero 2 Infinity公司的热气球,一次飞行包含3名乘客、2名飞行员,价格为2.4万英镑。

更具野心的旅行者会选择亚轨道之旅。在距地球35〜300公里高空的飞行被称作亚轨道飞行。美国私营载人飞船“太空船一号”和俄罗斯计划研制的“C-XXI”旅游飞船提供这种服务。如果你愿意出20万美元,那么英国维珍银河公司将努力让你环绕地球一周。根据计划,旅客们会在位于美国加州莫哈韦沙漠的莫哈韦航天发射场接受训练,通过“白色骑士2号”运载火箭升到15公里的高空。接着“白色骑士2号”发射载有旅行者的载人飞船“太空船2号”。在110公里高空,“太空船2号”将其机翼折叠起来环绕地球航行。这艘飞船长约18米,可以容纳2名飞行员和最多6名旅客。太空船侧面和舱顶各有一面大窗户,便于旅客观赏太空。

( 2001年4月25日,美国太空游客丹尼斯·蒂托在俄罗斯专家的指导下进行训练。3天后,他与两名俄罗斯宇航员一同奔赴国际空间站

)

( 2001年4月25日,美国太空游客丹尼斯·蒂托在俄罗斯专家的指导下进行训练。3天后,他与两名俄罗斯宇航员一同奔赴国际空间站

)

但在真正的冒险家看来,这些活动浅尝辄止,根本算不上真正的太空之旅。美国人理查德·加里奥特潜入过“泰坦尼克号”残骸、在南极洲寻找过陨星。上世纪90年代末,他靠着网络游戏《网络创世纪》发家,腰缠万贯,投资了戴尔蒙迪斯的抛物线飞行公司“零重力”,是“太空冒险”公司股东。“太空冒险”和美国及俄罗斯联邦航天局接洽,建议他们把航天飞机或太空船上的座位卖给个人冒险家。2000年,俄罗斯人开价2000万美元。理查德·加里奥毫不迟疑地买下了第一个座位。但紧随而来的互联网泡沫让他失去了大部分财富,不得不让位于美国发明家丹尼斯·蒂托。2008年,加里奥特终于又得到了一张船票,时价3500万美元,几乎搭进了他的全部财产。

在莫斯科东北郊的航天员培育大本营“星城”,加里奥特接受了为期8个月的魔鬼训练。他学习操作联盟号太空船;每天用4小时消化俄语,以接收和完成所有指令、仪器和空中通信;在放着加加林用过的储物柜的体育馆里进行体能训练。他被绑在一张椅子上疯狂旋转:顺时针、逆时针,每次连续旋转10分钟,同时回答数学问题。最要命的是TsF-18离心分离机,它以每小时170英里的速度旋转。和今天的太空旅客不同,加里奥特经过了极为严格的体检。他切除了肝脏中一个小小的从未惹过麻烦的良性血管瘤,留下了6英寸长的疤痕。

艾伦·马斯克的太空探索技术公司研制的猎鹰-9火箭已经将“龙”货运飞船两次发射升空,与“国际空间站”对接。他称自己的真正目标是在15到20年内将人类送上火星(摄于2012年)

艾伦·马斯克的太空探索技术公司研制的猎鹰-9火箭已经将“龙”货运飞船两次发射升空,与“国际空间站”对接。他称自己的真正目标是在15到20年内将人类送上火星(摄于2012年)

这一切都是为了到达360公里高空的国际空间站,并在那里生活12天。在联盟号太空船里,美国宇航员迈克·芬克坐在左手位置,任务指挥官尤里·罗恩查科夫占据中间的座位。加里奥特买下了右边的座位,肩负清理下水道的工作。但在紧急情况下,他必须能够完成所有3名宇航员的任务。

2009年1月,俄罗斯联邦航天局局长宣布,国际空间站自2010年起不再接待游客。迄今为止,严格意义上,仅有包括加里奥特在内的9人完成了太空之旅——货真价实的地球轨道飞行。

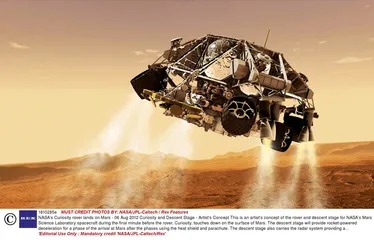

( 2012年,美国航空航天局公布的“好奇号”探测器降落火星示意图

)

( 2012年,美国航空航天局公布的“好奇号”探测器降落火星示意图

)

轨道飞行的高成本和高风险将新兴的旅游市场让位给了亚轨道飞行。但这并不意味着人类已经掌握了成熟的亚轨道飞行技术。英国维珍银河公司是众多私人企业中进展最快的一个,它曾计划在今年搭载第一批游客登空,但在早先时候,旅行计划又被推迟到了明年。未曾料到的是,10月31日,在测试飞行中,“太空船2号”商业载人飞船在美国加利福尼亚州莫哈韦沙漠上空爆炸,一名飞行员死亡,另一名重伤。

在这次事故前,维珍银河公司已经收到大约700个订单,跃跃欲试的顾客包括英国著名物理学家斯蒂芬·霍金、加拿大当红歌手贾斯廷·比伯、美国好莱坞演员阿什顿·库彻和英国喜剧演员拉塞尔·布兰德等名流。美国航空与防卫咨询企业蒂尔集团公司空间研究主管马尔科·卡塞雷斯悲观地预计:“这为旅游业带来挫折⋯⋯明年甚至今后几年都可能看不到任何商业太空游项目。”

( 2009年,纽约一对新婚夫妇借助“零重力”公司的太空旅游项目举行了一场体验失重的婚礼

)

( 2009年,纽约一对新婚夫妇借助“零重力”公司的太空旅游项目举行了一场体验失重的婚礼

)

去哪儿?为什么?

在2007年第一次失重体验前的新闻发布会上,理论物理学家斯蒂芬·霍金说,与日俱增的自我毁灭风险将最终迫使人类殖民太空。他提出:“我们必须在200年内完成这一举措!否则将面临灭绝的危险。”在《星际穿越》里,人类利用虫洞完成了跨星系的旅程。在尚未找到适合生存的新星球前,退而求其次,将庞大的空间站建在了木星轨道上。但实际上,无论哪种选择都远在今天的科学实践目标以外。

人们没有像影片中一样幸运地发现虫洞。以我们熟悉的距离单位“公里”计算,月球离地球最近时的距离约为35.7万公里,这是人类涉足外太空的最远距离。天空南部最明亮的星座半人马阿尔法星座是距离太阳系最近的星系,离地球39.9万亿公里。即使是在太阳系以内,木星离地球最近时的距离为5.88亿公里。相较人类的已知,这都是真正的“天文数字”。对于那些有太空移民梦的人们来说,距离地球5790万公里的火星才是一个可以承担梦想的目标:它有着地球相似的节奏,那里的一天比24小时稍长;和地球一样,两极的冰盖冬天增加、夏天减少。著名航空航天工程师,美国“火星学会”(Mars Society)的创始人兼主席罗伯特·祖布林(Robert Zubrin)指出:与月球相比,火星富含碳、氮、氢、氧;拥有冰和永冻层——这意味着水;火星的日照强度为种植作物提供了可能;它的大气层虽然稀薄,但足以对作物构成保护;人类有可能通过释放冻结在土壤中的二氧化碳的办法制造温室效应,改变酷寒的气候。

2013年2月,全球首位太空游客、72岁的美国亿万富翁丹尼斯·蒂托宣布,将在5年内启动人类探索火星之旅,他计划将挑选一对夫妇送上太空,经过501天的旅途绕火星飞行一圈后返回地球。此后,“灵感火星基金会”启动招募。按照计划,飞船将飞抵距火星表面161公里处,并不进入火星轨道或登陆。这趟火星之旅旨在为2023年建立火星基地奠定基础。另一位“太空发烧友”,年仅42岁的私人航天企业巨头太空探索技术公司(SpaceX)的CEO、亿万富翁艾伦·马斯克也不甘落后。2012年末,他提出了一项宏大的火星移民计划——在未来15年到20年,以每人50万美元的票价将8万人送往火星,他们将在火星基地上自给自足,繁衍后代。还没等马斯克拿出具体时间表,来自荷兰的民间机构“火星一号”基金会去年4月高调启动了火星移民计划,称“火星一号”最快将在2023年首先运送2男2女前往火星,如果顺利,此后每隔2年运送一批。

在“火星一号”的官网上,数以万计的全球各地的申请者们在报名视频里用带着不同口音的英语描述自己的梦想。网友可以给申请者打分,查看他们受欢迎程度的排名。八字尚没一瞥,电视转播权出售和赞助事宜已经启动。美国行星协会联合创始人路易斯·弗里德曼说:“这当然是一场‘秀’。”

在官方的日程表里,2030年前,美国要将宇航员送上火星。但在许多雄心勃勃的科学家看来,这一十分“谨慎”的目标依然可能竹篮打水一场空。一个令人沮丧的事实是:1969年的登月依然被许多人视为探索宇宙的至高成就,人类似乎失去了走向宇宙深处的目标和决心。

“阿波罗登月的影响力显而易见,”美国康奈尔大学宇宙研究中心主任乔纳森·卢宁(Jonathan Lunine)告诉本刊,“当时,美国和苏联在太空处于高度敌对状态,都明确了登月的目标。就像在任何一场竞赛中一样,所有人都无比兴奋地等待冠军撞线的那一刻。同样重要的是,阿波罗计划将人类送到了地球轨道以外的天体,而今天的大多数活动都在近地轨道范围内。这是质的差别。”

今年6月,美国国家研究委员会发布了题为《探索之路——美国载人空间探索计划的理由和方式》的报告。这份285页的报告由国会授权编写,集合了美国众多领域的专家18个月的工作,耗资320万美元。乔纳森·卢宁是该报告委员会联合主席。报告强调:“使人类涉足火星,这是载人太空探索的长远目标。我们和合作伙伴的所有载人航天项目都要围绕这个目标实施。”

为什么选择火星?“火星具有好几个吸引力。”乔纳森·卢宁解释说,“它是太阳系中与地球最类似的行星。我们已经使用机器人完成了诸多探索,有了良好的知识基础支持人类任务的实践。而且,如果进行更深入的宇宙探索,防止银河宇宙射线伤害人体是非常困难的。火星相对是一个务实的目的地:人类在往返的过程中受到的射线伤害不至于致命。而且,在许多科幻小说里,火星都是主角,这意味着它被公众广泛知晓。”

“火星正位于人类探索视野里的地平线上。”美国乔治·华盛顿大学艾略特国际事务学院空间政策研究所教授斯科特·佩斯(Scott Pace)告诉本刊。他直言不讳:“未来宇宙探索的最大挑战是获得坚定的政治支持和稳定的资金投入。太空技术的发展是困难的,但目标和钱才是更大的问题。”

为了执行阿波罗登月计划,NASA的预算在高峰期的1966年占到了美国联邦预算的4.41%,是近些年NASA预算所占比例的将近8倍。登月的主要动力是捍卫国家声誉和名望。而一旦赢得竞赛,在缺乏直接经济收益的情况下,NASA的黄金时代就一去不复返了。70年代,NASA就迎来了预算大削减,被迫取消已列入计划的3次载人登月发射。NASA高层建议在登月之后展开载人登火星任务,但被尼克松政府以花费太过高昂为由迅速否决。当时的一份调查显示,56%的美国人都认为政府应该减少对太空探索的经费支持。到了1979年,调查发现,半数美国人甚至认为登月行动并不值得。

1989年,美国总统老布什在人类首次登月20周年之际,宣布了一个登陆火星计划。专家组花了3个月的时间讨论,最后向国会提交了一份叫《载人探索月球与火星90天研究报告》。报告的核心是一艘重达千吨类似于太空堡垒的宇宙飞船,围绕这艘宇宙飞船,需要建设一系列的基础设施,并研发无数的新技术。报告指出,登陆火星将需要花费30年时间和4500亿美元。这个第二次世界大战以来规模最大、花费最多的政府计划吓坏了美国国会里的所有人,随即胎死腹中。

NASA约翰逊太空中心负责月球和火星探测器的研究员布雷特·德雷克从1988年起投身于“超越近地轨道梦想的探索”的工作。当时,他预期人类将于2004年再次登上月球,撰写了让人类在2018年左右登陆火星的计划。而实际上,在2008年,国会甚至禁止NASA花费任何款项来推动实现人类造访火星。禁令一年后被撤销,但德雷克感到:NASA距离实践载人上火星的任务可能永远都会有20年之遥。乔纳森·卢宁主持编写的新报告也认为:如果NASA的载人航天预算按目前的水平继续下去,美国的宇航员登陆火星计划只会“招致失败与幻灭”。要实现本世纪30年代登陆火星的目标,需把相关预算每年提高约5%。

人类对火星的了解确实在越来越多。截至2012年8月“好奇号”着陆火星,仅美国就向火星发射了7个着陆探测器。这让人类距离火星更近了么?正如斯科特·佩斯向本刊指出的那样:今天的技术让机器人探索变得非常实用。“好奇号”向岩石发射激光来确定其构成,并寻找微生物生命。它的建造和发射耗资25亿美元,是探测中最贵的一个,但相较载人项目,这只是账单上的零头。更何况载人航天随时会付出生命的代价。政策制定圈和科学界内部的分歧都变得更大。“仅从科学发展的角度出发,是没法证明人类登陆火星的合理性的。”地外文明搜索研究所(SETI Institute)的资深研究员辛西娅·菲利普斯(Cynthia Phillips)说,“把一个人送上火星的花费都可以用来送一个小型舰队的机器人去了。但我们的社会一直都不乏探索者,如果探索太空的只是机器人,你将损失一些东西、真正有价值的东西。”或许肯尼迪对于登月的价值判断依然有效:只有到达月球的是人而不是仪器,才能激发世界的热情与梦想。

如何去?

登上月球的“阿波罗号”上的飞行员们离开地球的时间从未超过3天,他们能在月球依稀遥望到蓝色星球熟悉的外貌,而在去往火星的人们眼中,地球将缩小成了太空中数十亿个闪烁的亮点中的一个。

让我们暂且忘掉大规模的人类移民。在目前的技术条件下,将宇航员送上火星,这一载人项目的规模比人类以前做过的任何事都要大。“火星距离我们真的很远,”NASA国际空间站的指挥官山姆·施梅弥(Sam Scimemi)说,“它比空间站到我们的距离远出6个数量级,我们需要新的方式来离开地球去生存,这种方式在之前绝没有被实现过,从来没有。”

目前没有火箭能够携带巨大的太空舱、宇航员和到达火星必备的所有供给、燃料摆脱地球引力从地球表面起飞到达太空。可行的办法是在近地轨道上完成组装和拼接。太空中运转的最大设备国际空间站,质量为4500吨,需要31个飞船飞行来完成。NASA认为,一个能够将人类送往火星并带回的飞行器大概有1250吨重。由于受到航天飞机退役的限制,使用现有的火箭大概需要70〜80次的飞行来组成火星项目的太空舱。

这一太空舱必须有更先进的射线保护办法。在火星之旅中,太阳的射线将提高宇航员患癌症的可能性。登陆火星必须选择在太阳的弱活动年。“好奇号”得到的数据已经帮助研究人员量化射线的等级和危险的程度。太阳耀斑和高能粒子的大量爆发带来的射线计量是致死的,在巨大厚实的屏蔽层包裹的太空舱里,宇宙射线辐射水平仍是国际空间站上的五六倍高。一个悖论是:屏蔽层越多,效果越差,带电粒子会与材料中的分子发生作用,产生更多有害的辐射线。目前技术条件下最可行的解决方法是用水围绕太空船,水将吸收射线并提供太阳风暴下的一定遮挡。但水的质量又将大幅度增加太空舱的重量。研究人员设想让飞行器模拟地球两极产生磁场来抵御宇宙射线。英国和葡萄牙的研究人员在等离子实验室里已经成功研制出一种小型磁场发生器,但其是否能够投入实际应用还是未知数。

如果一切准备就绪,宇航员需要花费7〜9个月到达火星。如何为这场漫长旅行提供足够的动力?处于近地轨道的物体每90分钟环绕地球一圈。在一半的周期中,他们感受太阳严重的烘烤,另一半的周期中则处于酷寒的暗夜。这种变化引起火箭的燃料氢和氧的泄漏,氢从容器中溢出,每个月要损失4%。这意味着如果太空舱需要在近地轨道停留一年的话,在飞往火星前,它就要损失将近一半的推进剂。解决助推能源问题的大胆想法之一是太阳帆。光由有动量的光子构成,当光子撞击到光滑的平面上时,可以像从墙上反弹回来的乒乓球一样改变运动方向,并给撞击物体以相应的作用力。单个光子所产生的推力极其微小,在地球到太阳的距离上,光在1平方米帆面上产生的推力只有0.9达因,还不到一只蚂蚁的重量。如果太阳帆的直径增至300米,其面积则为7.0686万平方米,由光压获得的推力为0.034吨。根据理论计算,这一推理可使重约0.5吨的航天器在200多天内飞抵火星。这项技术已经在实验中。2013年10月,NASA向太空发射世界上最大的太阳帆探测器,帆面积达到1200平方米以上。但问题是:多大的太阳帆才能够带动巨大的火星太空舱?其庞大的体积是否将带来其他问题?

着陆也是一个新问题:火星大气层的厚度使得着陆中的飞船需要防热装置来抵抗穿过大气层时产生的摩擦,但它又不能厚到足以让飞船大幅减速。让“好奇号”着陆的空中吊车没法用来让人着陆,因为载人飞船的重量可能是其30倍之大。如果这个尚待发明的全新的降落设备能够奏效,迎接宇航员的将是火星的问候:从-133℃到27℃的温差,扑面而来的飓风、沙尘和稀薄的空气。

这些技术难点不过是登陆火星的冗长问题清单中的几个。希望飞船载送的人类越多,距离越远,就意味着更多的问题。而无论载人航天的规模如何,只要人类希望探索更深的宇宙,就意味着在宇宙中生活更长的时间,那么总有两个大难题是无法回避的。

《星际穿越》将拯救地球人类的关键放在了一条重力公式上。这一重力公式解决了两个问题:如何克服地球重力,将巨大的空间站送入木星轨道?如何在空间站中制造重力效果?

尽管今天的人们愿意一掷千金地体验失重,但对于宇航员来说,失重是身体的噩梦。人类在生理学上已适应居住在地球的大气之下。据目前所知,处于零重力状态下生活,骨质的流失速度达到每个月1%,肌肉的萎缩速度在最初可达到每周5%。身体内的血液及其他体液就会涌向头部和胸部,使头、颈部明显肿胀,为向下肢供血,心脏的搏出量必须增加,处于疲劳状态。同时,失重状态增加了上半身的体液量,人会经历颅内压的增加,造成在眼球后方的压力增加,影响到眼球形状并且挤压到视神经。如果不解决始终问题,经过漫长的飞行到达火星的宇航员可能已经十分虚弱、骨质脆弱并且失明。

在上世纪60年代晚期的“阿波罗号”月球探索计划末期,美国航空航天局委托宇航公司研究未来的空间站。当时,人造重力成为所有空间站设计的一大要素。在《星际穿越》里,当宇航员库珀在木星轨道空间站的病床上苏醒,他看到的是一个圆筒状的世界:孩子们击出的棒球,直接在上空砸碎了头顶一户人家的窗户。这种空间站设计早已出现在了科学家的构想里。从理论上说,制造人工重力的最直接方案当属通过旋转空间站来实现:一个圆筒状的空间站沿着轴线转动,其产生的离心力能够让居住里面的人员感受到重力效应,就好比在旋转的洗衣机滚筒中,衣服都会贴在两边的筒壁上,而并非漂浮在中间的水里。

目前对于重力航天器的构想都是机遇对离心力的利用。2011年,美国航空航天局、学术界和航天业组成的一支团队提出一项被称之为“鹦鹉螺-X”的提议。根据他们的提议,鹦鹉螺-X在设计上可容纳6人,外形与飞行的空间站类似,装有大型太阳能电池板以及一系列相互连接的管道。这一设计有别于其他设计的一大差异是,一个巨大的中空轮环绕中央。这个轮与自行车的内胎类似,由一系列坚固的环构成,彼此间由软壁充气舱段相连。其设计的目的也是为火星飞船的研制打基础。《星际穿越》中的太空船“永恒号”与之类似。天体物理学家,伦敦帝国学院高级讲师罗伯托·特罗塔认为其设定相当不错:绕轴旋转为漫长旅途提供重力。但“鹦鹉螺-X”由于缺少资金最终夭折。

《星际穿越》的人们显然拥有更高的智慧解决今天人们无法解决的另一个问题:如何实现空气和水的循环,长久地为处于太空中的人类提供食物?在这一领域,1991年开始的“生物圈二号”项目依然是迄今最具代表性的实验。科学家企图创造一个完全仿真地球生态系统的奇迹,希望由此能在别的星球上建造一个全新的生存空间。那座巨大的玻璃房坐落于美国亚利桑那州图森市北部圣卡塔利娜山的山脚下,里面布置着热带雨林、热带草原,甚至还有一片迷你海洋。这个工程曾被《发现》杂志誉为“继肯尼迪总统启动登月计划后美国最激动人心的科学工程”。8个人进入封闭的“生物圈2号”生活,他们吃的食物全是自己种的,喝的是循环水,呼吸的氧气则来源于植物。

很快,人们遭遇了包括二氧化碳浓度大幅度波动和病虫害肆虐在内的难题。生物圈人努力种植足够的食物,氧含量却在下降。他们忍受着慢性饥饿和窒息之苦。农业区的土壤堆肥是罪魁祸首,其充满的微生物在有机物时会吸收了大量氧气。到1993年1月,氧含量已经很低了,人们不得不打破规则,注入额外的氧气。多数动植物无法正常生长或生殖,其灭绝的速度比预期的还要快。整个科学委员会于是在挫败感中辞职。封闭环境中的心理问题也在实验中爆发出来。8个人形成了两个阵营,每边4人,阵营之间几乎一句话都不说。这一桥段最终启发人们制作了大获成功的真人秀节目“老大哥”。为期两年的首次实验结束,其科学合法性已经被严重破坏。

2007年,这座设施差一点被推平用来建造公寓,好在美国亚利桑那大学适时接手,利用它进行一个为期10年的研究项目。当年参加实践的生物圈人珀英特和她的同伴塔贝尔·麦克卡鲁姆结了婚,创立了Paragon太空开发公司,为NASA和其他客户开发生命维持系统:“生命维持的方法和宇宙飞船的设计,确实来自于我们在‘生物圈2号’的日子。”

征服与被征服

尽管困难重重,但美国的科学家们依然为火星探索拟定了路线图。《探索之路》的报告里,他们提出了实现载人登陆火星的三种途径。第一种途径采用“小行星重定向任务-火星”的路线,即用无人航天器把一颗小行星拖至月球轨道,然后用新研制的“航天发射系统”重型火箭和“猎户座”飞船把人送到该小行星,最后航天员从小行星飞往火星的卫星,之后在火星着陆,小行星引力小,所以从那里升空容易。小行星上面的水可供航天员用,并能分解成氢和氧作为火星飞船的燃料。但将小行星捕获并拖至月球轨道,也是人类从来没有干过的复杂的事情。第二种方式是在月球建立基地,利用月球作为试验和开发目的地,以期进一步完善适合于火星探索的技术,并将其作为探索火星的起点。这一看似更加合理的选择并没有得到太多支持。白宫认为,美国人已去过月球,重返月球意思不大。NASA的一些专家认为,在没有大气层的月球研制着陆技术,对于在有复杂大气层的火星降落帮助不大。

第三种途径是采用增进探索的路线。在地球与月球之间的“拉格朗日2点”(在这个点上,地月之间的引力相互抵消了)上建造一座小空间站,持4名或更多乘员生活最少6个月,同时还保留任务中止能力,让乘员迅速返回地球。然后航天员从这里前往原轨道小行星,接着前往月球基地,最后载人登陆火星或火星的卫星。它是一条潜在风险比其他途径低的途径,但同时也是持续时间较长的途径。

不管采用何种方式,“人类移民外星的灵感是我们进行新的探索的动机之一。这不是在不久的将来要发生的事情”。乔纳森·卢宁对我说,“也许甚至不是本世纪下半叶可能发生的事,但不管怎样,最终,它会在更长的时间尺度里发生”。

一些人已经在考虑太空移民的具体问题:那绝不仅是单纯的工程技术。美国波特兰州立大学遗传学家卡梅隆·史密斯撰写了《移民地球之外》一书,试图建立面向太空移民的人类学。他提醒说,在世代飞船上,移民群体的命运很大程度上将由第一代移民的基因构成所决定,早期的太空移民必须是在遗传学上健康的个体。更复杂之处在于,必须保证太空移民在整体上的基因多样性。否则,一次疾病爆发就可能使人们全军覆灭。在世代飞船中,总人数将一直保持在相对较低的水平,这就不得不考虑近亲繁殖的问题。卡梅隆·史密斯提出,为防止这一情况造成的问题,太空移民的人口数量至少应该为2000。同时,移民群体的人口结构——年龄分布和性别比例也需要仔细斟酌。

较之更具有前瞻性的是,卡梅隆·史密斯提醒说:当人类在太空中构建自己的家园时,发生变化的不是太空,而是我们自己。

弗雷德里克·波尔1976年所写的《人变火星人》里,宇航局将宇航员进行彻头彻尾的改造,以使其成为适应火星的人。他的双眼换成了摄像器,皮肤换成塑料,鼻子里布置了浓密的毛发,一些内脏也被更换,甚至拥有太阳能翅膀。改造的过程极为痛苦,有人死去,但有人终获成功,成了半人半机械的“火星人”。

这是未来太空移民们面对的“现实”:人类将重新面对现代生活中许多已经不存在的自然选择因素。在过去几百万年中,人类几乎一直在气压约100千帕的海平面高度生活、进化,呼吸的是大约80%氮气和20%氧气组成的混合气体。这一切都将发生改变。自然选择不太可能像科幻电影中表现的那样,以戏剧化的方式影响成年人的生活,但有可能在人类胚胎和婴儿期组织发育最关键的时候产生影响。

那个时候,人类还将是人类吗?“我认为经过大约150年——按30年一代,也就是经过5代之后,自然选择给太空移民的身体带来的变化将变得明显起来。”卡梅隆·史密斯在文章中说。在安第斯山和一些高原地区的原住民中,人类学家看到这类适应性变化,他们拥有更宽深的胸腔,进化出了更高效的氧气运输能力。但如果留在高海拔地区生育,婴儿的死亡率也将更高。于是,就有了相应的文化习俗来适应这样的生理变化,那就是让产妇到空气含氧量较高的低海拔地区去生育。“我们可以预测,离开地球的太空移民群体中,也可能出现类似的适应生理变化的文化转变,我们需要对那些最可能出现的转变做好准备。比如在火星上,产妇可以转移到轨道空间站里生育,在那里,空间站的自转可以产生与地球上相似的模拟重力,而且大气环境也与地球非常相似。我相信,火星移民最终一定会进化出相应的生理机能,而太空移民到底会进化出什么样的生物机能,以适应新的环境,很大程度上取决于我们建立的太空居住区的大气和化学环境。”卡梅隆·史密斯认为,在300年内,太空移民群体将进化出与地球人类明显不同的身体特征。这些变化将类似于如今在人类中广泛存在的地理差异,比如不同的身材、肤色、头发形态以及其他特征。

人类的历史已经证明,在150年的时间跨度上,文化的变化将比生物学变化更明显。“在有着独特材料和结构的火星建筑中,气压较低,氧气含量较高,声音的传播可能与地球上有所不同——尽管差别或许并不明显,这可能会影响火星移民的发音和语速,从而产生火星腔,甚至火星方言。另外,火星上更小的重力可能会影响人们的肢体语言——这是人类交流方式中非常重要的一种,进而影响各种表演艺术。当许多个这种看似微小的变化积累起来后,火星文化就会从地球文化中分化出来。⋯⋯在每时每刻都在高速飞离地球的世代飞船中,可能会发生更深刻的文化改变,随着飞船不断远去,飞船中人们的生活与地球的关系也越来越小。在世代飞船中,时间和空间这些基本概念可能很快就会发生转变。例如,飞船上使用地球计时的方式会保持多久?⋯⋯语言经过3个世纪的演化,可能会变得面目全非⋯⋯在太空中,自然选择和文化选择将发挥重要作用⋯⋯他们或许会有意识地使自己成为一个新物种:太空人类。” 月球轨道旅行国际空间站太空旅游中国空间站计划飞船现实火星大气航空航天月球探测器太空火星一号月球自转火星卫星地球轨道火星移民宇航员移民火星星座地球质量太空电影理想