肖恩·斯库利:一个抽象主义者的无序和有序

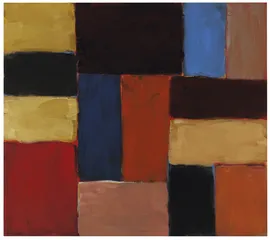

作者:曾焱 ( 肖恩·斯库利画作:“光墙”系列之《拉把特城》

)

( 肖恩·斯库利画作:“光墙”系列之《拉把特城》

)

每天早上,不论在哪里,肖恩斯库利(Sean Scully)都是从一杯中国白茶开始他的一天。我们的交谈也就从早餐时间开始。水果、麦片,老先生说他从不改变这个食物序列。“他们总是先上麦片,再上水果,我每次都得自己把它们的位置调换过来。”

就像他的绘画一样,肖恩说话的节奏、生活习惯都保持着一种序列感,缓慢、简单、平和,但有力量,显得不容置疑。

肖恩曾在1989和1993年两次获得英国“特纳奖”提名,被认为是在世的最重要的抽象绘画大师。他不介意人家说抽象绘画是过时的,或者他是过时的,因为他有兴趣的不是当下别人在做什么和说什么。肖恩对20世纪早期两次世界大战之间的艺术不断回溯,他认为那一时期的艺术内在具有某种“令人骚动”的东西,那是他想要的。

这种表面秩序感和内在骚动不安的交错,也是他被爱尔兰人的血液生来赋予的。肖恩给我看手机里的一张照片,是他站在一栋低矮的平房前面,他说,那是他出生的家,位于爱尔兰都柏林城里最贫穷的居民区。一些报道提到过,肖恩一向认为最动人的建筑是那些特别简单的小平房,“它们可能是贫穷的表现,但同时也是崇高的东西”。但记录这些话的人没有搞清楚,艺术家是将个人最深层的情感维系在这样的图像里,因为他儿时就生活在这样的地方。肖恩1945年出生在爱尔兰,4岁那年全家移居到伦敦,但他终生都以爱尔兰为家乡。2006年,他的绘画中一度出现大量棋盘式的方格交叉图案,他说,是小时候爱尔兰的记忆回来了,在爱尔兰,所有事物——包括田野和人民都是迷宫一般交错的棋盘。

在肖恩的作品中,记忆随处都在,它们被包藏在那些既鲜艳又暗沉的色彩之下,矩形或条纹之下。他的画面会爆炸,有人这样形容过。这种平静之下隐藏暴烈的绘画气质大概就是他继承于罗斯科又区分于罗斯科的地方。

( 《室内图形》

)

( 《室内图形》

)

肖恩对贫穷的记忆深刻入骨。他说,他的家庭在英国连工人阶级也算不上。15岁的时候,他就进到一家伦敦油漆店当学徒,绘画爱好只在夜校得到满足,直到20岁他才有机会考入伦敦克罗伊登艺术学院(Croyden)和纽卡斯尔大学(Newkasr),正式开始艺术生涯,不过此时他学习的仍是传统的具象绘画。1969年,肖恩到摩洛哥旅行,当地织物的条纹图案和色彩给他留下了极其难忘的视觉冲击,这是他从具象转向抽象的一个节点。1973年他在伦敦Rowan画廊举办个展,独创“超网格”图像并开始被英国艺术界关注。到1975年,他的知名度让他在伦敦著名的金匠艺术设计学院和切尔西艺术设计学院都相继获得了教职。

但这个时期,肖恩已经被远在纽约发生的极简主义运动吸引。“二战”期间,前往美国避难的蒙德里安、达利、杜尚、恩斯特等欧洲艺术家将现代主义带到了纽约,美国艺术从立体主义、超现实主义等观念中获得了前所未有的活力。战后50年代初,在美国就迅速出现了以纽约为中心的一场艺术运动——抽象表现主义,并很快在公共博物馆和艺术评论界的推动下,跟随美国政治和经济地位的扩展而获得世界性的影响。这也是让纽约替代巴黎成为全球艺术中心的一场艺术运动。在西方艺术史上,一般来说,抽象画派被分为两类,一类是以德库宁、波洛克等为代表的行动画家,另一类就是马克罗斯科代表的色域画家。20世纪30年代移民到美国的德国抽象艺术家汉斯霍夫曼(Hans Hofmann)被认为是“色域绘画”的先锋,他追求将色彩与形的要素统一起来,以垂直或平行的线条色面表达内在情感。通常都认为,美国极简主义的弗兰克斯特拉(Frank Stella)和罗伯特莱曼(Robert Ryman)深受汉斯影响,他的承继者里同样也包括了纽约抽象艺术家小组成员。在霍夫曼之后,罗伯特马瑟维尔(Robert Matherwell)、马克罗斯科(Mark Rothko)、阿德莱因哈特(Ad Reinhardt)等人成为这一类抽象绘画的代表人物。马瑟维尔是有“后现代艺术之父”之称的杜尚的好友和追随者。罗斯科对色彩与形式的关系以及其他的关系并没有兴趣,他唯一感兴趣的是表达人的基本情绪,“悲剧的、狂喜的、毁灭的等等”。莱因哈特自30年代就开始了他对几何形和矩形的构图试验,风格冷淡平静——尽管肖恩斯库利一再强调他的绘画的反对确定性,但战后这代抽象主义绘画大师对他赋予的影响是难以勾销的。

( 《热火》

)

( 《热火》

)

在肖恩开始绘画的60年代,抽象艺术运动已经下落,而在纽约兴起的是极简主义(Minimal Art)。极简主义艺术家的理念是降低艺术家自身的情感表现,朝向单纯和逻辑,组成艺术品的原则包括正确的角度、几何形、正方形、比例和尺度等,尽量去除艺术家的个性因素。但肖恩认为这是一种“重复的、几何式的法西斯主义”,1980年前后,他开始脱离“后极简”而探索自己的抽象语言,不断为作品增加个人元素。

从那个时期开始,肖恩的作品大都是以排列组合重复出现的方形和矩形图案以及后期棋盘形的图案,“为几何线条的构成主义作品带来绘画笔触的感性艺术气息”。肖恩的摄影作品,如1990年《苏格兰II 红窗》及2005年的《Aran》,和绘画、雕塑也都是同一体系构成:不同矩形在画面间呼和与层叠,禁锢或释放。

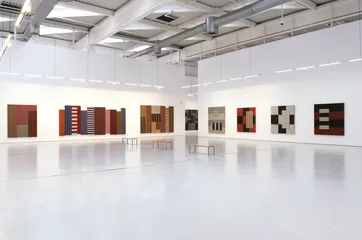

( 肖恩·斯库利在法国圣埃蒂安画廊举办的个展

)

( 肖恩·斯库利在法国圣埃蒂安画廊举办的个展

)

还有条纹。在20世纪早期,条纹就开始成为现代艺术家尤其是抽象主义画家偏爱的理性的形式语言,从欧洲抽象先驱蒙德里安到美国的马克罗斯科,都是如此。肖恩的成功是从这些传统中创造了自己的条纹语言,就像美国哲学家、艺术评论家阿瑟丹托(Arthur C. Danto)所说:“他的边线有一种可触之美。这些条纹拥有生动的质感。”

从20世纪80年代起,肖恩的作品就被包括纽约大都会、MoMA、伦敦泰特、华盛顿国家美术馆、巴黎蓬皮杜艺术中心在内的全球150多家重要公共博物馆永久收藏。在1998年宣告过《艺术的终结》的阿瑟-丹托,为他写了《肖恩斯库利艺术中的建筑原理》、《肖恩斯库利和绘画艺术》等多篇评论。在杜尚和安迪沃霍尔之后,肖恩是丹托谈论最多的艺术家之一。

而对于精神秩序,肖恩试着回溯得更远。2012年他在雅典Benaki博物馆做了一个展览《Doric》,主题来自古希腊的爱神故事。总共6幅作品,展示空间仿照雅典神庙设计,他希望通过这样的探索,“在抽象绘画中寻求希腊的人文主义古典秩序”。肖恩说过,他总想像马蒂斯一样,为近乎宗教式的原因创作艺术。“马蒂斯曾说‘我对生活有种宗教式的感情’。并不是说他信教。我有相同的感觉。我希望用精神信仰,引导精神性的艺术创作,我想做出真正打动人心的作品。”

2007年后,肖恩多数时间和妻子利利亚娜(Liliane Tomasko)生活工作在德国慕尼黑。他在65岁那年做了父亲,有了儿子奥森(Oisin)。肖恩说,他现在大部分时间都用来照顾儿子,因为这是一去不复返的时光。“5岁过去,他就再也不是5岁了,我不能错过。”每天等儿子放学的时间,他都在画“老狼杰克”的故事,那是他自己为儿子编写的一套童话。

生活和情感的变化自然也渗透在肖恩的绘画里。德国南部乡村的家园气息逐渐替代了他绘画中的城市序列感,近作虽然仍以条纹为主导,它们却明显地被“刷”得更加自由,在色块边缘处,理性和秩序退让给直觉及诗意。

( 抽象主义绘画大师肖恩·斯库利 )

( 抽象主义绘画大师肖恩·斯库利 )

“不潮流反而能让我在潮流之中”

三联生活周刊:你在20世纪80年代早期画出了代表作《黑暗之心》(Heart of Darkness)、《后面和前面》(Back and Front)。你曾说,当初吸引你从伦敦移居到纽约的极简主义在80年代失去了人文关怀,所以你要向极简主义挑战。这两幅作品算是你的宣言吗?

斯库利(Sean Scully):并不完全是。我当时认为极简主义最大的问题是,它归根结底都在表达一种确定性,而在我看来,这种不容改变的单一确定性其实非常接近规则式的、重复的、几何的法西斯主义。我的观点让很多人不高兴。

《前面和后面》是1980年作品,我画的其实是一个人体的前面和后面,画面可以说是一种无序,也可以说是关于无序的有序,它打破了极简主义的规则,因为我在里面刻意增加了很多“人”的因素,比如主观的色彩、非常规的比例及直觉的组合,这幅画应该说影响了80年代的抽象主义,或者说是这一时期抽象主义的开始,让人们看到一种不同于过去的叠加和交叉。1982年的《黑暗之心》里有非洲的东西,是非常原始感的表达。如果你仔细看这几幅作品,会发现它们都试图在表达事物之间的一种关系。

三联生活周刊:刚到纽约那几年,你参加什么小团体了吗,类似抽象主义小组那种?

( 肖恩·斯库利在纽约“希姆·雷德”画廊的展览 )

( 肖恩·斯库利在纽约“希姆·雷德”画廊的展览 )

斯库利:我在伦敦的时候已经因为“超网格”绘画在学院里出名了——我将网格疯狂叠加,看上去是整座城市扑面而来的感觉。1975年我决定到纽约去学习极简主义,到了那儿却发现是一个错误,因为我根本不需要用5年时间去认识一种已经没有出路的绘画。

刚到纽约时,我一直在画自己的黑色系列,那时我们有一个“后极简主义”的小团体,经常在一起讨论和做展览,罗伯特莱曼(Robert Ryman)、罗伯特曼古德(Robert Mangold)、多拉塞洛克伯恩(Dorathea Rockburne)、沙龙古德(Sharon Gold)都在其中。还有一位很重要的成员是当时《Artforum》的编辑乔伊马谢克夫(Joe Masheckv),他是我们这个圈子的核心。但到80年代后,我和他们的创作有了距离,当时在纽约艺术圈是重归具象的新表现主义比较潮流,我却以抽象主义被他们认识了。我发现在我的艺术生涯中一直有这样比较奇怪的现象:我的作品总是不在时髦艺术的行列中,但也从不会成为过时的落伍的,也许是不潮流反而能让我始终在潮流之中。现在也是如此,抽象主义早已经不是主流的艺术流派了,但我仍然不断被各种博物馆邀请做展览,我的绘画没有过时。

三联生活周刊:你那时对纽约的艺术圈有什么观感?

斯库利:我住在切尔西区十八大街,那是纽约非常混乱的一个街区,暴力事件很多,所以我总是处在一个绷紧的状态。事实上,我觉得当时纽约的艺术圈也让人神经紧绷,七八十年代他们有一个很抱团、很封闭的圈子,非常傲慢,以他们特有的所谓纽约的艺术语汇进行交往,对欧洲艺术家持有很深的偏见。我经常把这个圈子比作过去的罗马帝国时代,以为自己是宇宙中心将永不陷落。在那个时期,我大概是其中不多的找到了立足之地的欧洲艺术家,或许也是唯一的成功者,因为我从不放弃。

三联生活周刊:什么让你感觉到自己是成功者?标志性的展览?

斯库利:不管是我在创作《黑暗之心》、《虎》还是《浴者》的时候,美国各大博物馆都有人来表示要收藏。1983年MoMA做过一个重要展览,主题是呈现那几年绘画和雕塑的代表性创作,我的《虎》被选进去了,当时展厅里满场都是新表现主义,各种大头啊、飞着的小车啊,100多件作品里只有两三幅抽象绘画,其中就有我这一幅,而且后来这作品被大量复制、刊印。这样一来,我当然清楚地知道自己成功了。

三联生活周刊:70年代末和80年代早期,也正好是巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)等新表现主义艺术家大红大紫的几年。你当时怎么看待他们的成功?对你的绘画方向有什么影响?

斯库利:我对巴斯奎特、菲利普古斯顿(Philip Guston)也都很感兴趣,但并没有受到什么影响。我坚持做我的抽象艺术,坚持在不回到具象的前提下寻求表现。我们几个其实有很多交集,比如会在同一个画廊展出作品。菲利普古斯顿是个非常有吸引力的艺术家,我收藏有他一幅画作:《黑暗日》(Dark Day),属于他从抽象转入新表现的过渡时期,是我非常喜欢的作品,和我现在的风格也有一点相似:有具象的特征,但它是抽象的;很抽象,但让人联想到具象。

三联生活周刊:在安迪沃霍尔、巴斯奎特等艺术家的传记里可以看到,聚会、乐队、毒品是那个时期纽约年轻艺术家的主要社交活动。你过着什么样的生活?

斯库利:我从来没有沉溺于聚会、毒品。我并不排斥,但自己从不花钱去买,因为实在是太贵了,我这人比较节省。你知道我来自一个爱尔兰的贫困家庭,我们家大概连工人阶级都算不上,真的是处在社会最底层,所以我从来没有大手大脚过,这些习惯伴随一生。也因为如此,我才能今天还和你坐在一起聊天。

“我的绘画像是不同声音的组合”

三联生活周刊:著名的U2主唱博诺(Bono Vox)是你的好朋友,人们很喜欢谈论你们的关系以及你们作品的关系。

斯库利:我和博诺是在都柏林认识的。我画画的时候会放他的音乐,他写歌的时候也会把我的画作放在他身边。这是一种相当美妙的关系,在创作的时候彼此陪伴对方。生活中我们两人其实见面机会不多,我们总在地球的两端:他在都柏林的时候我在纽约,我到都柏林他又去了圣保罗,总是这样,大概一年能见上一次。

博诺是个非常美好的人,在一篇小文章中,他称我为“心灵的瓦工”,这也是我很喜欢的一个评价。他爱我的儿子,我手机里就有他抱着我儿子弹钢琴的照片,非常甜蜜。我觉得博诺和我有相似的世界观和信仰,这些将我们联系在一起。爱尔兰男人一旦成为朋友就会温柔相待,万事都为对方着想。

三联生活周刊:你好像也玩过音乐,做过乐队主唱,这些对你的绘画有什么影响?

斯库利:你知道我们爱尔兰人都热爱音乐。我祖母就在小酒吧里唱,然后要别人买酒给她,经常喝得酩酊大醉。我妈妈也做过歌手,她最爱唱那首《Unchained Melody》,后来我发现博诺也喜欢唱这首。我自己狂热听过所有约翰李胡克、马迪沃斯特和威廉姆斯的音乐,加入过乐队,我唱布鲁斯,我喜欢它简单的节奏感,砰、砰、砰,没有歌词但充满意义。我这辈子确实和音乐有强大的联系,我的绘画就像摇滚绘画,追求力量。我有幅作品叫《Hammered》,就是锤击声,因为爱尔兰民族是非常有节奏感的民族,你会发现我的画具有音乐性,像是不同声音的组合。

三联生活周刊:你在美国也有一个和博诺一样大名鼎鼎的朋友——艺术评论家阿瑟丹托,他总是说你的好话。

斯库利:他是我的保护人。这么多年来,是他使我可以避开那些民族主义、保护主义的攻击。我来自都柏林贫民窟,然后成了纽约艺术圈最重要的抽象艺术家——当时有人认为最好的是我,也有人认为是里希特(Gerhard Richter)。但我这个人从不按照他们给爱尔兰移民规定的“剧本”来行事,所以总有一些中心圈子里的人排斥我。我在纽约有两位华裔女性支持者,不过她们是圈外人,我在大都会办过两次展览,为我操持的是一位黑人女性,也是圈外人。唯一不变的圈内支持者就是丹托了,他很睿智也非常强大,别人要把他击倒是不容易的事情,而他总在维护我,如果有人攻击我的艺术,丹托就会站出来写篇文章,所以我要说,感谢上帝还有丹托。

三联生活周刊:你近年常住慕尼黑。有时也在巴塞罗那。在创作上因此有什么变化吗?

斯库利:2013年的《Happy Days》是我在慕尼黑做的最后一件作品,德国南部乡村的感觉替代了城市。“地平线”系列开始于今年,你们将发现我的画面里没有了任何垂直线条。雕塑《中国堆砌》刚刚在中国完成,它是为11月底在上海这个展览创作的。 一个黑暗之心无序有序艺术抽象主义肖恩主义者美术库利三联生活周刊抽象