“美国制造”:复兴神话背后

作者:徐菁菁 ( 位于美国印第安纳州的斯巴鲁印第安纳汽车公司组装车间

)

( 位于美国印第安纳州的斯巴鲁印第安纳汽车公司组装车间

)

4年前,66岁的哈里莫瑟退休,创办非营利性组织“回归倡议协会”。此前,他已经在制造业工作了45年。“回归倡议协会”为企业提供免费咨询,帮助他们计算生产成本。哈里莫瑟相信,大约60%的将制造业务外包的美国公司并未真正算过细账,约有1/4的外包产品若在美国生产,可获得更高利润。

2012年,哈里莫瑟在参议院商业委员会的听证会上演讲,美国国会拨专款给商务部开发与“回归倡议协会”类似的系统,莫瑟参与了这一过程。今年9月,在堪萨斯州商务部的赞助下,他刚刚组织了一次会议,会上,州长布朗贝克专门介绍了该州吸引制造业投资的新政策。“我们真的在促使一些事情发生。”莫瑟说。那一周,他接到了三家大公司的来电:“他们说正在考虑将制造部门搬回美国来,希望我们能够提供帮助。而在过去的三年里,我每年只能接到一个这样的电话。”

美国供应管理协会报告显示,今年9月,美国制造业已连续第16个月扩张。2014年6月,美国商务部发布报告说,美国制造业呈现出1990年以来的最快扩张速度。2013年制造业部门周平均工作时间为1940年中期以来的最高值,2013年美国GDP增幅2.9%,其中制造业的贡献高达0.84%,高于同期服务业的贡献。在这股趋势带动下,2013年美国货物及服务贸易逆差为4715亿美元,同比减少11.8%。

美国制造业的回归和加速发展引起了广泛关注:作为世界最大经济体,这是否意味着国际经济体系的变化,并将进而促成国际分工格局的调整?

近两年美国制造业的突出表现是在深刻的政治和社会背景下形成的。2012年1月,哈里莫瑟获邀做客白宫参加一个关于制造业前景的论坛,出席论坛的还有十余位跨国公司首席执行官和商业届领袖。“这些企业代表的是乐观主义的源泉和美国未来的巨大潜力,总统说,它们的共同点是拥有一个富有希望的趋势:它们正把工作机会从海外带回美国。”

( “回归倡议协会”创始人哈里·莫瑟

)

( “回归倡议协会”创始人哈里·莫瑟

)

2009年金融危机后,发达国家普遍反省了实体经济虚弱的问题,提出不同版本的“再工业化”计划。在美国,制造业成为“再工业化”的核心议题。2010年,奥巴马政府接连出台了《美国制造业促进法案》、《创造美国就业及结束外移法案》。政府暂时取消或削减制造业原材料的进口关税,对回流企业给予20%的税收抵扣,为从海外回迁就业职位的企业提供两年工资税减免,还出台了土地使用优惠政策。同时在原有政府采购条款上增加了美国产品6%的权重优势。此外,政府还积极为中小企业提供支持,如10万美元以下的政府采购合同要优先考虑中小企业,并给予适当价格优惠。

从某种意义上说,制造业是拉动经济走出低谷的权宜之计。2008年经济危机爆发时,美国制造业创造的国民收入为1.4万亿美元。这个数字大致相当于世界第九大经济体加拿大的经济规模。制造业的每个工作岗位可以支撑其他经济部门的3个工作岗位。刺激制造业因此对解决危机后美国的失业问题至关重要。

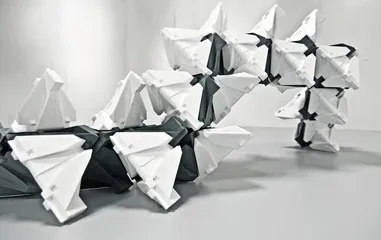

( 麻省理工学院自我组装实验室的科学家斯凯拉·蒂比茨用4D打印技术打印出的一组模型

)

( 麻省理工学院自我组装实验室的科学家斯凯拉·蒂比茨用4D打印技术打印出的一组模型

)

从区域经济角度出发,一家大型制造工厂的建设会带来一大串连锁反应,美国密歇根大学商学院副教授托马斯汉菲尔告诉本刊,制造业是最能够造成乘数效应的部门。“根据美国经济分析局估计,美国每生产1美元制成品就能产生价值1.32美元的额外经济活动。制造业的就业人口有1740万,相当于私营部门雇员的1/6。在2013年,美国制造业工人平均年薪为7.7506万美元,而全经济部门平均数仅为6.2546万美元。”哈里莫瑟告诉本刊,当初危机时,“缺乏中产制造业岗位是造成美国收入不均等状况的主要原因,这是奥巴马总统当时面对的问题。同时,减少贸易赤字也是缓解财政压力的重要手段”。

一系列优惠政策对企业产生了巨大吸引力。为了从纽约州政府获得13亿美元现金补贴,享受未来15年减免税收的优惠政策,格罗方德半导体股份有限公司在纽约州马耳他市建立一个价值42亿美元的先进硅片厂。日产公司则得到了14.5亿美元的贷款,用于美国能源部撑持的高科技车辆制造项目。

另一方面,政坛和市场两方面都表现出要求企业回国生产的强烈愿望。麻省理工学院供应链管理专家大卫辛奇-利维在调查中发现,约有1/5的美国企业把“要求增加美国就业的压力”作为他们回岸的因素之一。此外《创造美国就业及结束外移法案》、《就业回国法案》等政策也对企业决策做出了限制,比如终止向海外转移工厂的生产企业提供补贴,禁止为企业因迁移营业机构出国而产生的成本减税等。

美国的消费者也越来越看重“美国制造”。一份调查显示,2/3的美国人在购买衣服类商品时会留意查看其中的标签,以确定是否是美国本土生产。几乎有接近一半的受访者表示,与其花50美元买一件海外生产的衣服,他们愿意多花5~20美元购买同样一款在美国生产的服装。相应地,商家越来越多地在广告中刻意强调美国制造的元素。去年,全美最大的零售商沃尔玛宣布将给供货商更多的激励,在未来10年内增加500亿美元用于采购美国制造产品,大到家具和纺织品,小到游戏机和纸张。

回流

美国国会科技顾问、美国东西方研究中心高级研究员迪特尔恩斯特告诉本刊,实现制造业的振兴,美国国内采取了两种不同的路径:一是让市场发挥作用,借助生产成本的降低,使美国企业重返美国成为可能。另一条路径则是通过先进制造业伙伴战略。这一战略一方面鼓励高科技公司及早介入研发和创新,另一方面培养受过良好训练、未来能有高收入、可持续发展的劳动力。

第一条路径在今天的市场和经济条件下已经显示出了成果。波士顿咨询集团2013年9月发布的研究报告称,对200多家在华美国企业的民调显示,愿意回流美国的企业比重已从2012年2月的37%升至54%。

在原有的国际制造业分工体系里,跨国公司在新兴市场建立工厂或者外包生产的主要驱动力是生产成本,特别是劳动力成本的低廉。而如今,用通用电气首席执行官伊梅尔特的说法:“廉价劳动力的时代已经结束了。”

2010年,中国取代美国成为世界第一制造业大国。但从2003到2013年,中国的制造业毛成本上涨了近150%,其中包括大幅度的人力成本上浮。而在美国,劳动力成本却持续走低。现在,美国制造业70%的工作岗位工资等级较低,时薪起价略高于13.50美元,比过去高点时的起薪减少了将近8美元之多。即使如此,劳动力成本依然还有进一步压缩的空间。3D打印机、机器人等先进技术的使用再次提高了美国的劳动生产率。杜邦公司在弗吉尼亚州投资建立了高度自动化的电池生产工厂,用以生产电动汽车锂电池,这个工厂只为劳动力市场新添了11个职位。

现在的国际油价是2000年的3倍,而燃料费用占远洋航运费用的一半以上。这意味着,如果跨国公司将在新兴市场国家生产的成品运回北美大陆销售,运输成本将大大提高。同时,由于美国页岩气的大规模开发,亚洲的天然气成本是美国的4倍。今天美国工业生产使用天然气的价格只有2001年时的一半,美国国内经营能源密集型工厂的运营成本大大降低。

甚至,原材料也可能成为优势。2003年,美国就已成为全世界环锭纺纱和气流纺纱成本最高的国家之一。美国的纺织业先后被土耳其、中国、巴西超过并被远远甩在后面。但2010年以后,原棉生产国输出的价格翻番,导致生产国的纺织产品价格扶摇直上。美国最大的纺织市场咨询企业汉米尔顿公司发现:美国的原棉价格低廉,加上劳动力价格和能源价格的优势,已足以令纺织业峰回路转。进入2014年以来,印度和中国的大型纺织企业都已经开始在美国建厂。

美国制造业研究所的研究显示,美国制造品的毛成本——包括工资、资本性支出、原材料,已经低于美国九大贸易伙伴的平均水平。根据波士顿集团2013年的统计和估算,美国的人力与能源成本比欧洲和日本低得多,到2015年,比中国长三角地区只高大约5%。

成本的优势被美元的走势进一步强化了。进入2000年以来,美国联邦储备局就通过各种传统工具和融资渠道创新,长期推行宽松货币政策,造成了“廉价美元”局面。国际货币基金组织公布的数据显示,从2001到2013年,美元实际有效汇率指数从约130降至92。即便美元指数在一定时间内出现升值,只要美国能够确保美元对主要贸易逆差国货币的贬值,就能改善美国制造业的经营环境。这为美国制造业及相关出口带来了明显的价格优势。

在低成本潮流下,美国制造业振兴的第一特征就是大量企业重返美国设厂。通用电气公司拿出了8亿美元,让肯塔基州路易斯维尔市的电器工业园起死回生,沉睡了14年的工业园2号厂房拥有了55年来园区内的首条全新装配线,用于生产曾在中国制造的一款热水器,5号厂房的新装配线则对应曾在墨西哥生产的高端法式门冰箱,3号厂房生产新型的不锈钢洗碗机,1号楼将制造新潮的前置式洗碗机。

迪特尔恩斯特告诉本刊,路易斯维尔工业园的成功是一系列机遇的成果。这个项目得到了政府1700万美元的资助;先进的生产线削减了35%的劳动力;工会接受了协议,70%的工人每小时工资为13美元,而不再是从前的22美元。

为了让美国工人能够组装高端的混合动力热水器,通用电气的研发团队几乎对它进行了重新改造。在工业园,两小时就能诞生一台新机器,而在过去海外的生产线上,则需要10小时。这台热水器“中国制造”的零售价为1599美元,而“美国制造”的同款零售价仅为1299美元。

除去成本,制造业的研发和生产模式也已经发生了变化,其中最显著的是产品的生命周期快速缩短,更新换代加速,它们不断被更智能、使用新材料、满足消费者新需求的版本取代。这一变化造成的结果是:一方面,遥远的海外工厂与研发部门分离,生产线适应快速调整成为巨大挑战;另一方面,当企业焦急地等待新产品经过漫长的海运运回北美市场时,其他竞争者可能正在迎头赶上,新品正在随着时间而贬值。早在2011年,咨询公司埃森哲调查了287家大企业,当时就有一半企业认为,其海外设厂或外包受到“循环或者递送时间”的困扰。通用电气公司的经理们认为,任何模型的设计都不会超过两三年。过去,混合动力热水器从工厂到美国零售商手中需耗时5周,其中4周用在从中国运往美国的轮船上,一周时间用于在港口清关。如今,热水器、洗碗机和冰箱直接从生产车间运到家电工业园的仓库,然后转送到零售商劳氏公司和家得宝公司,由工厂到大型超市的全程时间是30分钟。

新方向

尽管制造业成本的降低成功吸引企业重新将美国视为北美市场的生产中心,但迪特尔恩斯特指出,这并非美国制造业振兴的核心议题和途径。在他看来,振兴制造业的根本动力是美国感到的竞争力危机。“全球的竞争者都在升级自己的创新能力,美国正在失去自己在高科技产品上的生产、贸易和研发优势。”

哈佛大学商学院教授加里皮萨诺和史兆威的著作《生产繁荣:为什么美国需要制造业复兴》在美国获得广泛关注。加里皮萨诺和史兆威认为,当一个国家失去制造能力,就意味着它会失去创新能力。制造和研发是不能分开的。他们指出,在一些行业,产品设计和生产过程紧密缠绕在一起。当企业在海外设厂时,流失的不只是工作岗位,还有未来的创新机遇,这将带来外溢效应。比如,光伏电池最先是贝尔实验室发明的,在波音公司和IBM得到了改进。但后来,这些公司大批量在亚洲生产该产品,其结果是:在2008年,只有6%的光伏产品是美国品牌生产的——海外设厂为亚洲带去了光伏电池的生产技术,亚洲各国依靠技术机遇和与配件提供者接近的地理优势主导了竞争。美国国会科技顾问、美国东西方研究中心高级研究员迪特尔恩斯特认为,类似的,美国还失去了笔记本电脑、平板电脑、智能电话、手机电池、半导体等行业的竞争优势。

迪特尔恩斯特指出,仅依靠成本优势激发制造业回流只会窒息制造业的长期发展。美国真正的战略选择是依托创新科技改变工业模式。新的工业模式所涉及的关键技术领域包括数字平台、新材料、纳米技术和添加制造(如3D打印技术),而目前美国在新材料、可循环材料、绿色能源、3D打印技术、机器人技术等方面均占据领先地位。学者们普遍认为,未来美国将依托本国在这些技术领域长期积累的优势,推动全球工业生产体系向有利于美国技术和资源禀赋优势的个性化制造、自动化制造、智能化制造方向转变。

尽管近10年来美国制造业产值占世界总产值的比例不断下滑,但其科技水平仍牢牢占据尖端位置。进入2000年后,以研发经费占销售额的比例计算,美国制造商们研发投入的增幅在全世界范围内仅次于韩国。2010年,美国用于制造业的研发开支是日本的近两倍,德国的三倍。在美国商业界的研发投入中,制造业支出占70%。

面对激烈的国际竞争,美国正试图使用政策手段加速制造业的高科技转型。2011年6月和2012年2月,美国政府相继启动《先进制造业伙伴计划》和《先进制造业国家战略计划》,“先进制造业”包括精密仪器、先进材料、新能源、运输工具以及电子产品等行业。这才是奥巴马政府促进制造业发展的核心目标。美国2013财年预算中包括了22亿美元的先进制造业研发支出,较上年增长19%。政府斥资10亿美元着手搭建了15个全国性“制造业创新研究所”,并在2013提出将制造业创新研究所增至45个。

政府的动向显示出了美国对未来的考虑。去年3月,奥巴马在芝加哥近郊的阿尔贡国家实验室(Argonne National Laboratory)发表演说强调了新能源技术的重要性,承诺未来10年,美国政府将每年拨款2亿美元用于电力、生物燃料、天然气及其他能源的研究。今年1月,美国能源局宣布了一项超过1.5亿美元的清洁能源税收减免计划。

一直广受关注的新能源车只是美国新能源促进政策的表象之一,各种新能源技术都可能在制造行业广泛应用,创造出新的增长点。以太阳能为例,2014年的第一季度,在美国,太阳能占新能源产能的74%。今年,加州的太阳城公司已经决定在美国建立全球最大的太阳能板工厂。该公司为了鼓励用户安装太阳能电池板,会首先免费为用户安装太阳能发电系统,然后与用户签署20年的用电协议,用户用不完的电还可以卖给电网,所得收入用于抵消电费。新的太阳能应用产业正在兴起。美国联邦公路管理局已经签署了两份太阳能公路道路系统的研究和开发合同。根据该项目的设想,太阳能道路板可以安装在道路、停车场、车道、人行道、自行车道上,覆盖在一种特殊玻璃下面。这些半英寸厚、经过热处理的玻璃能承受重达25万磅的卡车。在发电照亮道路的同时,它们还能给电动汽车充电,融化道路上的冰雪。这一项目的终极目标是:如果美国的每一条路都被覆盖,这些太阳能公路产生的能量将3倍于国家现在使用的电力。现在,实现这一目标的技术障碍主要是能量存储问题,但这有望在电动汽车等行业的刺激下得以解决。

突破性的材料创新总是能刺激新产品甚至于新的工业部门的诞生,一直是制造业创新的最重要资源。在过去,很多最初在航空和军事领域使用的特殊材料都成功转化成了新的消费品。在美国一些传统的制造行业已经因为新材料的出现发生变化,从没落领域站到了前沿。以纺织行业为例,近两年美国公司已推出一系列高科技纺织品和服装:马尔登纺织公司开发出的面料可利用一种超细纤维和锂电池,自动产生热量;斯特劳斯公司推出具有排汗去污功能的牛仔裤;诺斯非公司推出小型锂电池为能源的高科技外套,衣服的温度可用调节器调节;哈尼斯公司推出将茶叶和浓缩葡萄、柚子做成微粒胶囊织入衣料的塑形裤袜;麻省理工学院军事纳米科技学院也计划研制可以防弹、防毒气、自动疗伤、根据现场环境变换颜色的士兵制服。

今年,美国宣布在密歇根州底特律市建立轻质和现代合金制造业研究所,加快轻质合金生产规模化。在国防部牵头下,这个研究所的资金规模将达到1.48亿美元,参与者包括34家大公司、9所大学和17个非营利组织。目前许多轻质材料已经存在,比如镁、铝、钛等。这个研究所的目标是将那些已经研发出来的轻质材料带出实验室,使其能够大规模地低成本生产,变成未来的汽车、卡车、飞机和船只。轻质的交通工具将有更好的性能,也更加节省燃料,能够载重更多,在同样距离下节省运输成本,减少碳排放。

近年来,美国在纳米技术方面的投入很大。美国国家纳米技术计划每年都会对相关研究专门拨款,这项技术使美国有了占领电子制造业先机的可能。今年,佐治亚理工学院乔治伍德拉夫机械工程学院发布了一项研究成果,他们利用纳米技术发明了一种新的热界面材料,这种材料的导热性能在原有基础上提高了20倍,新材料能在高达200℃的温度下可靠操作,将它使用在电子设备中能够帮助电子设备有效散热。这就解决了电子设备功能越来越强、体型越来越小,散热问题变得愈加复杂的普遍问题。参与研究的副教授巴拉图德克拉说:“类似这样可靠性高的材料对于解决散热问题来说很有吸引力。这种材料可能最终改变我们设计电子系统的方式。”

麻省理工学院的实验室里还有更多使用纳米技术的未来产品。比如一种防水性极强的材料,可制成超疏水涂层,用于蒸汽涡轮机、海水淡化等设备上,将大大提高机器的效率和寿命。

此外,风靡全球的3D打印技术也被用来开发新材料。美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室和麻省理工学院研究人员使用3D打印技术,成功开发出一种具有近似气凝胶的超轻质量,同时硬度是其1000倍的新型材料。与大多数轻质多孔材料不同,这种超材料的机械性能没有随着材料密度下降而大幅降低,该材料可以承受至少16万倍于自身重量的负荷,其中关键在于,该材料的所有内部微结构都是经过人工设计,可以耐受高负载并且不会发生弯曲。

更往前一步,在未来的制造业中,美国试图将新材料的开发优势和电脑程序的设计优势结合起来。去年,麻省理工学院自我组装实验室的科学家斯凯拉蒂比茨第一次向外界展示了“4D打印技术”:两根4D打印出来的线,初看并无特别之处,被放到水中后,就发生了不可思议的变化:一根线慢慢地卷曲、变形,然后自动形成了“MIT”(麻省理工)的字样;另外一根线,则像有生命一般自己立起来、折叠,变成了一个立方体。整个过程中没有人工参与。这两根线由两种材料合成:一种是高分子聚合物,在水中可以延展到自己原来长度的两倍;另外一种材料则可以在水中保持固定。在利用电脑建模的时候,蒂比茨设定,一旦这个合成材料接触到水,延展性所构成的部分就会自动变形,和固定的部分一起,组成了之前设计好的形状。也就是说,4D打印技术能在成型后根据程序设定发生改变。“水管容量是固定的,所以,如果环境改变、地形变动或者要求变化了,我们就需要把所有水管都挖出来,从头再开始铺设。”但是使用可编程及可自我构建和改造的材料之后,可以进行设定让水管扩张或缩短,水管甚至可以模仿人类肠子那样蠕动,驱使管内的水流动起来。“这就像机器人一样,只不过没有电线和发动机。”他说。这一技术可以用于构建从家具到自行车、汽车甚至建筑等一切物体。

很显然,美国正在利用技术进步“颠覆传统”,重新夺回制造业的话语权。那么,这将在多大程度上改变世界制造业格局?“在几年以前,在美国和欧洲,人们非常相信,新的先进制造技术将使得发达国家在与中国等新兴经济体国家的竞争中占得先机。譬如,3D打印这样的突如其来的添加制造技术将对以出口为导向的东亚国家造成冲击。随着它的优化和使用,商品的生产将回到美国来。”迪特尔恩斯特说,“但我们现在知道,这一期待并不现实。这并不仅仅因为新技术实现扩展、产生影响需要经过多年,同样重要的是,中国、韩国和其他国家并没有原地不动,它们也在寻找出路,重塑制造业,向高科技技术转型。”

) 复兴美国美国制造业制造