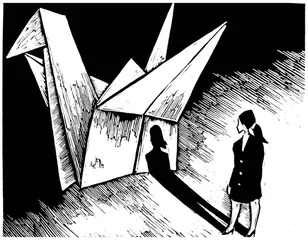

当年的诗人

作者:三联生活周刊

当年的我们只不过都选了门写诗的课,并分到同一个导师课里。Z是布里斯班当地学生,和我都算得上是诗歌课的活跃分子。一次我们在做咏物诗的练习,她把各种点子都折腾了一遍。先是说要悼念她在上学路上碰到的死狗,一会儿又说要写她那个被洗衣机绞得面目全非的泰迪熊。后来提交的习作她既没写死狗也没写泰迪熊,而是写了那些被她抛弃的书们。她的阅读习惯有些异于常人,只要被她翻开过的书,无论她多着迷或者多让她受益匪浅,最终一定会被当成垃圾处理掉。这其中有她读了25页就读不下去的《名利场》,也有童年时期读过的韵律书与词汇书。读这首诗的时候我一边折服于她的涉猎广博,一边又忍不住意淫,如果当年我也把《声律启蒙》背得滚瓜烂熟,再发挥点想象力多汲取一些别人想不到的意象,搞不好我也成为另一个诗仙了。

那是她进大学的第一年,我说我还没想好将来要干嘛,Z说她想当编辑,我当时想,她去当编辑简直是暴殄天物,天物就是她天马行空的想象力。她提交的最后一篇诗歌习作是关于去欧洲当吟游诗人的,那也是她写得最长最美的一首诗。

她一放假就忙着存钱,打工打得比开学的时候还凶,接下来的那个学期就迅速地去了慕尼黑大学当交换生,主攻的就是诗歌。但是后来把她召唤回布里斯班的理由却很好笑,是因为她在一家餐厅找到了一份厨师的工作,而那个餐厅能够把她从海外吸引回到家乡的魅力所在,是因为那家餐厅是一间老教堂改造的,用她的话说就是那儿是布里斯班城中央最酷的建筑。至此之后,她由全职大学生改为兼职大学生和全职的厨师。她主动向我发来邀请,说在她转正后她会请我去吃庆功宴,可是没等来那天,她便辞职了。

我们第二次,也是最后一次分到同一个导师课里,是因为选了一门舞台剧剧本写作的课程。每次进教室门若看到她已经来了,我便会坐到她身边,可是没话找话地聊了几分钟后,好像就没话题了。长期浸淫于书页和文字中的我更像个与生活脱节的形而上学者,找共同话题的方式只局限于“你的剧本点子很像我看过的某某电影”,她此时的想象力已被丰富的生活经历扼杀了不少,上课的空当则在查看银行账户。

课上导师让我们做角色塑造的练习,她的主人公总是和她拥有一样的生活经历。从某种角度说我是羡慕她的,因为她一直在改变在成长。她前几天又告诉我她准备毕业后申请去日本的工作签证,打算在那里教英语。我想问她,你还记得你想当编辑、当诗人吗?不用问,她一定忘了,因为除了上课和打工外,她把所有的精力全都花在学习日语和打太鼓上了。

(文 / 阿之) 当年诗人