生生不息,书写石门

作者:葛维樱 徐鹏摄影作品《古镇青木川》

徐鹏摄影作品《古镇青木川》

石门十三品里有一幅“玉盆”,原址照片是“浮浪玉盆”一景,滚滚褒河水包裹几块大石,浪花拍打石面上小小的古书字体,浅底细流与深渊巨川结合之妙,使古人留下感叹。据传二字是张良所写,宋人恐其泯灭,又临摹玉盆二字。这些位于陕西汉中褒河沿岸的石刻书法,从1900多年前汉时起诞生,至今依然在博物馆里,与旧时景物对照,焕发着沉静而久远的光彩,滋养着代代中国文人。石门摩崖是时人到此的感慨抒怀之作,在《金石索》中阐述:“就其山而凿之,曰摩崖。”石门石刻本来留存于石门隧道与峭壁两侧,石门是古时指代隧道的说法,有自然山石为书法作依托,有历史与景物的双重质感,因此被历代绝赞。

石门石刻号称汉隶之冠,采访几位著名的研究者和书法家,说到石门其生命魅力,他们的眉眼都有了超凡的神采,仿若石刻如在眼前,讲得点划风流,使人不能不感叹,这石刻魅力竟然如此之大。从古至今到汉中来者,总要专程到石门隧道一览这些出现在汉字规范之初的巨大的汉隶里的美丽。

“石门石刻你放眼看去,是洋溢着很快乐的美感。”石门博物馆馆长冯岁平告诉我。比起历代书法作品的集中地西安,石门石刻远在一个独立的地理范围之外。从秦到唐,西安是政治中心,石碑都是庙堂上歌功颂德为政治利益服务的作品。然而一到汉中这个青山绿水交通不便之地,无论是大字“衮雪”还是“大开通”、“石门颂”,石门石刻首先跳出来的,是完全脱开一本正经、无拘无束的最早的汉字书法。冯岁平觉得:“这种山林之美,不是野,是快乐之气。”想象一下难于上青天的蜀道,终于经过一代代人的努力,把路修通,造福往来人,才有了石门隧道,和石门石刻里的感怀的文章。“由心而发,这是最贴近艺术创作规律的一种创作。”石刻书法内容,也大多是讲述修路的不易、工匠的艰辛,没有歌功颂德的心理,是主持修路者无比快乐心情的写照,这样放开心思写出来的文章和书法,就会超过主流。译碑人

石门十三品按照时代顺序静静躺在汉中市古汉台的石门博物馆里,已经数十年了。

汉中褒斜道上的石门古栈道

汉中褒斜道上的石门古栈道

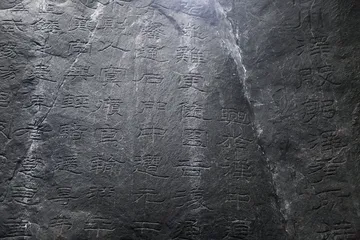

以今人观点一再强调可惜的同时,也让人惊讶于1967到1970年,中国近代唯一一次对于摩崖进行的“凿迁”。“用10到15厘米的铁楔置于石眼,用大锤击铁楔,直到摩崖脱落。岩壁之间的上下一汉一宋《大开通》、褒河西岸的《山河堰》还有大字《石虎》,都是这样凿取的。另一种是针对原来石门隧道内壁的《石门颂》、《石门铭》、《杨淮表》、《李君表》,大字摩崖《石门》,是在摩崖四面先开凿槽,顶部的槽更宽,打眼加楔,在石门隧道内壁这样凿取。”弊端当然有了,“这样很多人觉得隧道里原景面目全非,很惋惜”。回到原来的情景中,石门这一段隧道约16米长,宽和高在3米半到4米之间,根据文献记载,长安汉代的车轨宽度是1.5米,正好可以双向通车。隧道内上世纪60年代的勘察是有石刻34种,加上南北山崖的共百余种。

老馆长郭荣章给出了非常详细的凿迁记录,让我们能看到特殊时代里还能做出的努力。汉《石门颂》原本崖壁上就有3道横竖裂纹,凿开就成了6块,很多人现在去馆里看到《石门颂》是拼合的,首先从视觉上就感到痛心,但实际上当时已经尽力要求摩崖的完整。上世纪60年代采取的措施虽然简陋但依然小心谨慎,包括如何固定支架、防止摩崖倒塌,有专门木箱将每一小块碎石进行编号,还需要起重器械,来把它们运出。当时要先从山崖搬到公路,再用平板车来拉拖,因为道路不平怕损毁,专门先铺设了适合摩崖宽度的木质的平板车轨道,木柜上放置圆木,利用滚筒原理,平放摩崖,前有缆绳,后有撬杠,一点点平移着调整摩崖前进的速度,极为缓慢地将摩崖石刻一点点运出。

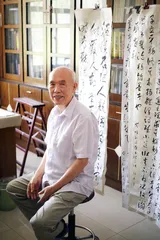

汉中博物馆“文革”后第一任馆长郭荣章几十年来将石门附近石刻整理出170余品

汉中博物馆“文革”后第一任馆长郭荣章几十年来将石门附近石刻整理出170余品

这样看到对照这个被博物馆小房间里并排摆放的整齐的十三品,一时之间沧桑感顿起。大的断裂不会产生,但是极小的石渣石片还是按照敲凿的顺序一点一滴地修补完成。《山河堰》最大,整整占了展示末尾的一面墙,切割下来的摩崖高2.61米,宽5.1米,四周是阳刻的15厘米宽的大字,两侧内收,是崖面的曲面。《石门颂》高2.61米,“开天辟地而来”的《大开通》则分成了三段,高度从80厘米到125厘米不等。

石刻摩崖的写作,缘起于汉中地理的艰险与封闭。《史记》里说由秦入蜀,“栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦”。其中现在基本主线被302国道覆盖的褒斜道,在蜀道中最早为朝廷重用。在从政治中心长安入蜀的交通方式中,褒斜道是关中入蜀最早、规模最大、持续时间最长的一条道路,正是为了修建这条道路,从汉武帝“发数万人作褒斜道五百余里”,到东汉永平中“受广汉、蜀郡、巴郡徒二千六百九十人,开通褒斜道”,整整几代人,生产工具铁器广泛使用,已经可以达到“火烧水激”,才开通了中国最早的穿山隧道石门。有感于当时的地方官汉中太守鄐君的治道之功,才有了中国书法史上最可靠的最早的摩崖文字,也是由八分转汉隶的唯一实证代表《大开通》。它写在褒河西岸的山崖之间,“铺天盖地而来”,作为汉字是第一次。

收藏于汉中博物馆的石门石刻

收藏于汉中博物馆的石门石刻

郭荣章解释他的金石考证:“从《大开通》开始寻找当时的语气,逐字逐句地给标上标点,划分段落,寻找意义,最难的就是第一篇,千年里的解释也都互相矛盾,很少有人能通读下来。”郭荣章发挥了那个时代特有的刻苦,“石门石刻不吃透,对不起我1976年来做馆长”。他走遍考古专业请教关于石门的问题,现代留下的大量考证学术文章都出自他手。然而并不钻牛角尖。每一代石门诠释者,比如欧阳修、赵明诚、章怀太子、洪适都在不断纠正前人的谬误,增加自己的见解。最典型的郦道元就误解了石门颂里对杨孟文的叙述,误以为石门是杨孟文开的,这个权威解释在学界通行1400余年,“后人只观其大略就为文立说”,直到洪适才搞清楚这个问题。其实杨孟文只是一再上书争取,促使石门重开。“包括郦道元本人也没有来过,后人说他‘详于北而疏于南’是有道理的。”

从1976到1994年,郭荣章成了石门第一手信息的传递者。他从来不忌讳不胆怯,对定论提出自己的看法。年轻时下定决心,重新学习石门,认知它的真正内涵、背景、流徙和变迁,甚至主动向权威请战。他提到想向一位金石大家请教,对方“开口就封关,不回答一切问题”,他也觉得很有意思。石门在很长一段时间里,被“以帖论碑”和“抑帖扬碑”两种论点拉锯,直到郭荣章做石门博物馆馆长时,依然处于故纸堆里无法阐释清楚。“前人论碑,总是以一字缺损或一个痕迹,来判定拓本的早晚。”但是他并非书法爱好者,而是真正的石门守护人,他说,“我的观点不是玩赏,而是认知和理解。”他被派驻石门博物馆做“文革”后第一位馆长,看似经典摩崖的释意到了他这里,他老老实实重新开始。“长途车往西安坐,省图书馆一待几个月,被特许住在馆里。”这样几年的学习以后,郭荣章到现在80多岁,只一篇《石门颂》给讲解员字句解释就需要3天时间。

汉中书法家梁新云

汉中书法家梁新云

“我的字不能见人,但是我是抚摸石刻最多的人。”这个老人还住在没有电梯的简易楼房里,只是坚持每天上下,眼神和话语都是时时能与人争辩起来的劲头,“我是被石门滋养了几十年的!”

几十年下来,他对于每一个书家如何论述拓片、每一个拓片的石花笔迹,再到原刻本来的样子,全部深深地刻在脑海里了。洪有一个经典解释《石门颂》里的“斜谷之川,其泽南隆,八方所达,益域为充”,充作“要冲”的解释,但是郭觉得“充”应该和《石门铭》里写的“充牣川内,四民富实”里的“充牣”是一个用法,而不是“要冲”的意思。“虽然在汉中,但我有这个自信。”

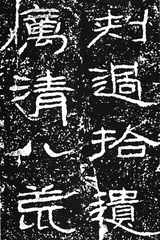

隶中草书《石门颂》。全称为《故司隶校尉犍为杨君颂》,刻于东汉建和二年(148年)

隶中草书《石门颂》。全称为《故司隶校尉犍为杨君颂》,刻于东汉建和二年(148年)

“从古到今的金石学没几个人来真正看过石门原石,这使得每份拓本都有了争议的话题。”石门十三品拓片千年流传,有一些非常著名的辨识之道,很多古代金石学家在字体字迹上下尽了一生工夫,也研究出了一些“结论”。按照一般论断,越早的拓本面貌越好,因为字体完整清晰,这后来被很多金石学家推翻了。郭荣章也觉得综合全貌来看,每个字新旧各有区分,《石门颂》的拓片,郭荣章自己写的《石门石刻大全》上,来自石门世代老拓工世家的张忠发,他就能很细地为我指出几个旧本的问题,比如“高祖受命”的命,和“世世叹诵”的诵,都是有一下垂笔,拓时就折断了,有伤笔意。比如《大开通》中的“钜鹿”,王壮弘在《增补校碑随笔》里认为旧时已经损坏了,到了乾隆时洗碑,被后人重剜。实际上汉隶三颂之一的略阳《郙阁颂》就因为明朝被县令申如陨重剜补字,被传为笑谈。

古刻重剜是大忌,比如旧时最为人称赞最难得的“此”字本《石门铭》,共有两个此字,第一个“此门盖永平中所穿”的“此”毁于清初,作伪的人往往补一个此字,用后面“导此中国”的“此”补起来,殊不知旧时两个“此”字不同写法,第一个左边无横,因此是论断真伪的一大标识。

石门景区

石门景区

“古石门除了内壁几品,其他都裸露于山崖间,千年来没有任何庇护,每次拓前都要用竹签先清理字里的土石苔藓,这样反复,难免会造成字口被伤害,字面石头脱落。另外则是大家公论太多,从宋以来石门石刻受到欧阳修乃至各朝代文学书法家的赞赏,地方官更要竭力保护,直到清嘉庆年间,一廖姓石工取石的时候,不慎伤到《山河堰》中“绍熙”二字,差点被县主用棍打死。

这样精细呵护的石门时刻,就地理位置来看,能被保留下来也有幸运的成分,同一石门区域同向同功能的道路,算一算大概有秦汉褒斜道、北魏到隋唐七盘道、明清连云栈好几条路。石门石刻和石门隧道所在褒斜道,仅仅离1960年的褒河水面8米,凿石架木,是最低的。正是因为这条路经常被洪浪淹没,才有了后来路基不断升高,道路结构也不断改观的其他道路。因此石门隧道开始逐渐失去了主路的作用,只留下了欣赏咏叹的价值。

藏有“石门十三品”的汉中博物馆

藏有“石门十三品”的汉中博物馆

石门到底有多少石刻?那些传说或淹没的摩崖碑刻是否仍存在于当世呢?郭荣章不满足于博物馆展室里紧凑排列的“石门十三品”了。1994年他开始实地数年的亲自考察,总共找到历代原石碑刻177品。这个数字远远大于古人总结的三四十品的数量,也坐实了一份郭荣章找到的1964年关于石门地区石刻的调查报告。他于上世纪90年代整理出来的石刻还有一百来品。石刻过去曾遍布于鸡头关连云栈道,和栈道下方的古石门隧道中。郭荣章考察过“文革”给石门石刻造成的影响,就在“石门十三品”位置之上的鸡头关就散失了百余碑石,而石门古栈道从明清时被鸡头关连云栈道取代,这条荒芜险峻的隧道在古代时想一览石门石刻都要乘船,难以到达。为了保护石门石刻,让其远离主道,直到民国时期修建公路时,北洋大学土木工程系毕业的工程师张佐周,也选择了更费时费力地在褒河上游另开三处隧道,将主路完全绕开石刻区,成为近百年以来最为人称道的一次保护行为。

郭荣章回忆上世纪80年代一次在外地开会时与张佐周碰巧会面,张已经是上海市德高望重的交通专家。“他到我住的旅馆来造访,没有虚套客气,而是拿出一个民国时期的石门谚语来,写着:石门对石虎,金银万万五,有人打得开,买到汉中府。”离开石门几十年以后,张佐周依然一直想知道这个“天书一般的谜语”的含义,然而郭荣章也不解。“那时张老鼓励我,研究石门石刻一定有光辉造诣和不朽贡献。”

什么是石门?发现与再认识

石门是东汉永平年间开凿的一段隧道,石门隧道之开凿本身,值得被当时人书写下来。《鄐君开通褒斜道石刻》给石门摩崖开了先河,原本刻在石门隧道南边半里以外的一块相对平整的崖壁上。这块开天辟地扑面而来的“大开通”,在长达千年间湮没无闻,直到南宋绍熙五年的南郑县令晏袤,在雨后剥落的苔藓中发现了它。《大开通》在1194年被发现时,尚存150字,至今拓仅存97字,其余的字已经随着岩石断裂崩毁。宋郑樵在《通志金石略》里说:“秦人始大其制而用石鼓,始皇详其文而用丰碑。”石因为素材取于天地之中,性坚而稳,逐渐取代了镂金,至汉时蔚然成风,石门石刻里本身也记载了秦惠王以金牛诱惑蜀王开道等典故。

石刻本身最初并不是以书法美丽为目的。“汉人达意为宗,首先应该了解这些石刻写了什么内容。”中国的文字还不是书法,篆书的复杂向隶书的简化过渡过程中,发生了很多变化。考古学范畴里,至少清以前,只有《大开通》一块证据,保存了篆书的用笔和文字结构,除此没有其他东西能证明文字的演变。褒斜道被战乱所毁后,南北往来只好走更艰险的子午道,所以汉司隶校尉杨孟文一再向朝廷据理力争,重开褒斜,才有了顺帝“罢子午道,通褒斜路”的诏书。这条重通的大路造福于世,一直到桓帝建和二年,汉中太守王升为了追述杨孟文上奏的功德,才有了“石门十三品”里最为神奇最受赞美的一品《石门颂》。

《大开通》还是早期隶书,字间没有缝隙,也不留白,行距都是随意的,驰骋排宕。《石门颂》则是早期圆转笔全部变为易于书写的方折笔,“蚕头燕尾”。过去认为唐以后就没有隶书的精品了,然而宋代《山河堰》那么大的隶字却出现了。《山河堰》很符合现代审美,很多现代的隶书都借鉴了它的写法。《大开通》也是,是很多当代书法家取法的对象。“大开通像西画,当中一种力度在线条中持续。”《杨淮表》打破了字距之规律,很多当代书法家在学习《杨淮表》的这种乱中有序。

汉隶书法家梁新云是汉中宁强燕子砭人,他介绍“本地当代的汉隶,在国内是没什么地位的”。虽然他得了许多国内大奖,身价一线,却很不喜欢以市场价格来衡量书法优劣,以今人的眼光来直观,石门石刻的源起也并非彰显书法。“过去树碑对于地方是大事,跟我们现在修形象工程一样,是千古垂范的意思。因此那个字体很美,很工整,很庄严,是庙堂的。只有石门很奇怪的在意料之外。”

“石门十三品”总体是以记述事件为主的。《石门颂》、《石门铭》、《杨淮表记》等石刻文字歌颂的主人公,有些只在《华阳国志》里略提,有些没有见诸任何史料记载。然而就是这样的“逸野”之气,使得无数文人为之心折。据传说是曹操唯一手书的“衮雪”,被后人增添了无数的崇拜和艳羡。曹操曾经两次路过褒谷口,写“衮雪”似乎符合情景,当时谷中已经有石门、石虎、玉盆这些古老的写景刻字,问为何不写全滚字,他回答“江中水多”。现在看“衮雪”二字的原石,依然可以从笔意透出石面复杂的质感,感受那滚滚而来的放纵不羁。清人罗秀书写:“昔人比魏武为狮子,言其性好动,今观其书,如见其人。”“衮雪”两个字曾经被后人附会刻上“魏王”二字,又盖了亭子,以后又有后人仿作衮雪,也刻在石门崖壁上。

“每个写书法的人都把《石门颂》和《石门铭》当作一个高峰,一生当中一定要写,因为很难,但都要学着体会。《石门颂》最难,不规范,变化随机,但是只是看帖学字,还是难以揣摩那种鬼斧神工。”《石门颂》两面开张而疏朗,这和后来晋代二王和唐以降以诸家法帖扬书法之道为宗的风格迥然相异,甚至北宋米芾认为,石刻完全走形,无法表达书法妙意。“你想想,当时不写名讳,可见书写付刻地位不高。这几位虽然不是什么名家,但一定是可选择范围内字最好看的人,他站在山崖之内的架子上操作,时而挺立,时而屈身,作为普通劳动者,不夸张不虚矫,朴实逼真。”《石门颂》第一个字“惟”字是当时首刻实验的字,后面的惟字形略小,但是两者结体、笔势如一,连千年以来的损蚀程度也一模一样,可见汉人有多么认真。

发挥想象力,“回到汉时的创作现场去”,梁新云仔细琢磨过当时写字和刻字的笔法。“握笔方式就是三指捉笔,我总是觉得当时要写这么大一块摩崖,有人搭着木架子站在高处,本身不平整不光滑,软硬不同,有人擎着火把,找来当时条件范围内写字最好的人,写好了再刻,三指执笔,需要体力,刻的时候应该也没有条件换刻刀。”他请教刻书世家,石门汉隶不仅是从圆转笔向方折笔过渡这么简单,在宋代最早以书法之美发现石门的晏袤眼中,就开始追求《大开通》里的“字法劲奇,古意有余”。与庙堂相对,汉中石刻更被推为野逸之风。

石门摩崖地处野外,书法的风格和碑也不一样。汉中书法的源流是摩崖石刻,同属一个地域,材料,形制很相似,汉中书法的形制自古以来都是摩崖石刻,不是碑。碑是精巧的歌功颂德,有划线很正规,请当时最好的书法家和刻工来做,当成一件事情来做的。而汉中地处偏僻,条件简陋,同样也是隶书,曲阜和西安都是庄严工整的。“有人划线,有人磨石,有人一再修改文章文字,还给各级官员直到皇帝审视过。《石门颂》能吗?我相信他是想用所有能力去写好的,一字一体不是故意追求的,但是条件达不到。人往往是想做成,但怎么也做不成的时候,做出来的东西最好,所以写成了这样粗犷、古朴、自然的风格。”

正因为《石门颂》的粗细变化和结构变化都不明确,才有所谓“一字一体”,体态美感完全不一样。汉中书法风格形成的起点和别处不同。与《石门颂》齐名的共有三颂,另两个分别在甘肃和嘉陵江边,在汉代属于同一个地区。石门是正宗隶书,和后期以楷法入隶不同。而且汉人作隶,各具仪态。另外两颂更拙与平,都也从原址搬迁去了寺院中。同样生活在汉中宁强的另一位汉隶书法家杜正满对我说:“《石门颂》是很特别的一品,从结体和线条上,它很独特,碑刻石刻都没有相似的,反而很多行砖里的砖文和《石门颂》的字很像。”

实际上原来石门隧道内壁的五个作品,四个同侧的相隔很近,只有《石门颂》在另一侧而且离洞口还有好几米,如果不用照明很难看清楚。在历史上,褒斜道的通与塞代代交替,交通的艰辛都被摩崖记载下来,魏碑里的名品《石门铭》,是唯一记载北魏时改道历史的。《石门铭》是小官员王远所写。王远毫无书名,字却超逸可爱,他为了撰写一个未见史料的朴实工匠贾三德,请示了当时的地方官羊祉,写出了一篇几乎是新闻记述手法的好文章,文字不像《石门颂》那么艰深难懂。是真情流露而作。圆笔不似龙门的方笔,而且笔势富于力度。《石门铭》的表面特别明显的高低不平裂纹豁口也多,却给人留下忘却石头表面,只沉醉于书法本身的印象。

刚刚结束课程来接受采访的梁新云,在大学里担任书法专业的老师。“书法系里的专业课程,《石门颂》单独作为一门课程,要学习整整一个学期。”三年书法专业课加一年创作课。他在西安几所开设书法系的西安交通大学、长安大学里指导学生论文。“其中一个学期一个字一个字地临,学习结构怎么变化。”梁新云还是觉得不够,“所以说古帖要临一辈子,一代一代人,那笔意依然让人惊叹。”

“还有一个看摩崖石刻会忽略的感受,石刻是立体的,是三面形状。平面书写是端正的,但是石刻的立体会把拓片变成曲线,这个曲线的变化是很随机的。这个随机恰恰是书法中最难的,都想写好看,可是突然出现一个变化,人不能掌控的变化来了,再有几千年风吹日晒,人和自然的互相角力,这就是大自然给石刻的造化。”一块石头上颜色不同,质地软硬就不同,刻刀从灰色突然打到白色石头上时,工具是不听人指挥的,光滑和质地就会给刀造成另一种曲线。梁新云说:“除非是机器,否则力道是很难控制的。”另外,石刻上的线条是直的,很有可能拓出来是曲的,这个也不以人的意志为转移。这些变化是碑上没有的,是天真烂漫无拘无束的,所以石门石刻一直有“隶书中的草书”这样的判断。所以后人把汉隶整理起来时,才发现汉中的石刻汉隶飘逸自然,与别处不同。

汉隶被康有为等人评为最高。但凡书家就推崇汉隶,清末民国的书法家就没有写帖了,也导致清代以来,对“石门十三品”的书论和品评遍地生花。尤其是于右任对当代书法影响之大,当推第一,他写:“朝写石门铭,暮临二十品。竟夜集诗联,不知泪湿枕。”这首诗最后一句让梁新云琢磨:“于右任应该是抗战时期写的这首诗,想到国家,虽然空有官职,没有实权,抱负不能实现。”

“革命、反叛的力量逐渐生成,一般知识分子不再倾向二王的书法,二王都在皇宫里,一般人看不到,金石学还是因为知识分子不得意产生的。”《石门铭》是魏书精品,被誉为是不食人间烟火的仙品。北魏书法有龙门等作代表,《石门铭》因为地方偏远,很少为人看到真迹,大多是传世的拓本。也是康有为陈法帖之弊之后,开始大力推崇魏碑。至近代碑学大热,各大家都来效法《石门铭》。

“到解放后沈尹默才把帖捡回来。汉隶风气一致延续改革开放以后,全国书法大展出现了。前几届全国书法大赛,还是笼罩在民国书法的氛围中,书法家们争写隶书作为主流。但是到了90年代学院派开始有了主流话语,大学里的实践课,要求从笔法中来,碑刻的笔法是弱项,碑刻讲究结构变化无穷,用笔不细腻。而学院派书法回归到中国古代书法里,以学习笔法为主的学习方式,行书再次回归,扭转了这个方向。”究其原因,即使是书法,笔法也是可以量化的,然而笔意很难量化,“不能光谈柔美、雄强,这些可以自己写的时候体会,但是这种所谓书论,在教学中其实是虚空的理论”。但是有趣的是,康有为自己和当代的几个著名汉隶大师,都在晚年开始倾向帖学了。

书写者们:取法石门的传承心

很多汉中的书法家都是从触摸石门石刻开始学习。“那时候没有玻璃罩子。”杜正满不知自己临过多少遍石门颂。对于石门石刻资源的整理从宋代至今未曾间断过,明清以来偏僻的石门集聚了拓工群,久拓之弊,十三品从拓片中可以看出变化来。汉魏摩崖的字痕日益扁平、纤细。

“其实我写了几十年《石门颂》,现在已经几乎放弃了。因为这个山太高了,太难了。”梁新云的隶书和草书都很好,他说:“隶书好看,草书容易写出自己的状态和心境。”这两者前后时代出现,学习石门书法的过程中互相影响。在书法家看来,长型长意的字还挺容易理解的,但是石门里有很多型短意长的创造,是最难仿造的。因为下笔含遥远的篆书方法,所以才难以领略。又比如善于以斜笔入字得正立之感,其用意的高妙。梁新云觉得“情绪、姿势、先沾墨还是沾水,就连王羲之也写不出同一张字来”。

有人说《石门颂》是“如椎画沙”,一般人感觉字的线条看起来没有变化,可是杜正满已经写了半生,一写就懂得这里面完全不同,是姿态、微妙方向还是形状,每一次的体会都不同。“笔墨之间的结体,跟其他隶书不同,很舒展,像闲云野鹤,线条很飘。当你的笔与纸接触的感觉每一次都不一样,当不一样的时候,你就想体会到底有多么美。”杜正满一直想知道为何《石门颂》这么美,每次临摹都不厌烦。他说,“全国有几个写《石门颂》非常有名的大家,比如成都的何云辉先生,他本人也是蜀道摩崖研究的大专家,因此写字非常高古。”和梁新云一样,杜正满也说自己只是多有机会亲眼观看石刻而已,他看很多名家写石门石刻也充满了感悟,“并不是因为有‘石门十三品’,汉中的书法就被书法界抬举起来”。

汉中书法吸引各方大家从古至今来学习,也使本地一个山区的县城宁强,近十几年开始出现了一批中青年书法家。“有位老师看了《大开通》,当下就说这字就是给我写的,就是写我。他现在也是写《大开通》的名家。”宁强县在2008年大地震中受损严重,现在已经重新建成了灾后小城的典型模样。这里交通不畅,几乎是在非常封闭的环境中,但是晚清民国的档案资料却是保存得最好最完整的。此后以一个地域的书法水平在全国不断受到瞩目,一直以来都被认可是不可思议的“书法群落”。

对于书写者,石门石刻已经不仅仅是书法作品,更是立身之基。本地书法更有话语权的是隶书。“另一路就是《石门颂》、《杨淮表》和《大开通》。”杜正满的入手汉隶就是《石门颂》。他本人不仅是在石门书法上下工夫,还在收集宁强本地的书法史料,编撰本地的历史书法集。宁强有很多保存非常好的书法史料。“看过字的印刷品,就想知道其背后的故事。”杜正满不久前发现了一个晚清非常没落的本地小知识分子写的自传的原本,小楷书一字不落,文章流畅好看,一篇文章把自己晚清科举以来的流离与得志,写得跃然纸上,“惊为天人”,美极了。

除了原石,更多的参照物还是拓本。梁新云亲眼看到最好的石门拓本原件是清代的,“国内最好的拓本是故宫博物院的宋拓。还有不同的更棒的宋本在日本”。清晰对于内行和外行是不一样的,一条笔画下去,如果劲道对了,这条笔画的粗细应该和原石是一样的,也不会因为纸的弹性变粗。另外纸、墨都很重要。梁新云对于拓本的辨别是滋润,他人在汉中,一次北京来的中央美院书法系的教授,本来已经买了博物馆的拓本,突然发现柜子下面有一个很滋润的拓本,立刻连看也不看,要求换货。“你把拓本翻过来看,那个字和纸和墨的细腻和光滑,手一摸眼睛一看就明白了,和后来粗糙的表面是不一样的。石刻本身已经捶拓成非常光滑的表面,但是很多细节不一定能表现出来。后来翻刻玻璃钢的拓本,就是完全能呈现出所有的小细节,但是玻璃钢本身太硬,没有变化,这样原来原石上该光滑的地方,玻璃钢还是不光滑,不该表现的细节都表现出来了。”外行一看新的玻璃钢拓本往往惊叹其清晰,尤其是刀口,刀劈过的地方刻痕特别细腻,原石表现刀痕反而很粗糙。石头本身的质地很好,因此尖的刀口还在,原石的刀刻比玻璃钢的锐度还要强,但是该松的松,该紧的紧,拓印出字来则是苍茫的,刀口越不清晰越是原作。

郭荣章亲自看过的明清石门拓片,虽然有缺字,但是仍然比现在的拓片更腴润。因为长期接触原石,郭荣章在上世纪70年代尽力搜罗石门石刻最好的拓本,然而他却很失望。比如1979年上海书画出版社的《石门颂》原大影印本,据说是明拓,做工精良,字数完整,虽有填墨,无损精神面目。然而他一看就觉得,字数虽然全,但是笔画太纤细,有伤神韵。

“你看石刻是舒展的,看刻石和拓本是两码事。”当时是80年代,他用手触摸都没问题。“几个年轻人喜欢书法的,就天天围着石刻转。”汉中曾经最好的汉隶书法大家“二徐”已经作古,他们成为后来这些中青年书法家的偶像。《石门铭》是早期的魏碑。龙门的魏碑刀刻痕迹很明显,但是《石门铭》像写在石头上,书写性非常强。“启功说过,通过刀法看笔法。”刀与笔是两道工序。杜正满给我看颜体字的细和粗变化,在拓片和碑刻的反映就差很大。石门石刻原本笔画更秀,拓片就略粗,“看过的人怎么取法,是内心审美指导的”。于右任、王世镗、张文德都是写石门铭的大家,现代人里取法的人很多。

“书法是个很奇怪的东西,书法家看到好看的作品都想学,但是最后形成的东西却相差极远。”梁新云举例说,石门石刻也滋养了民国时最好的章草书法家王世镗。梁新云在北京上学时,1986年在北大门口的小书店第一次看到日本的原版杂志《樱花》,出了一本王世镗的专辑。“站在那里震惊了,原来汉中还有这么好的书法家。”到现在王的大部分作品都在日本,“他人生最辉煌的就是在南京的一年多,此后在国内基本无闻了”。

石门书法在梁新云、杜正满等人眼中,是活着的。郭荣章说,汲取石门营养之后的书法境界是:“眼中有石门,心中有自己。” 隶书书法教学书法欣赏石门颂书法石门生生不息汉中作品书法艺术文化书写