数字时代:学习与成长

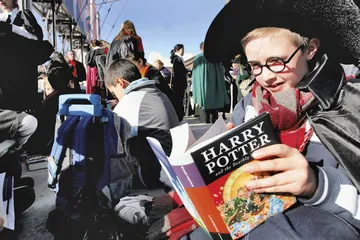

作者:陈赛 2007年7月21日,澳大利亚悉尼的一位小哈利·波特迷正在翻看刚出版的该系列最后一部作品《哈利·波特与死亡圣器》

2007年7月21日,澳大利亚悉尼的一位小哈利·波特迷正在翻看刚出版的该系列最后一部作品《哈利·波特与死亡圣器》

我至今记得上小学的第一天,母亲一大早起来给我煮了一碗面条,里面搁了两个炸得金黄的荷包蛋,撒了一层碎碎的小葱花。她说,吃葱会让小孩子变聪明。如今我理解母亲当年的郑重其事——这一天将是我一生启蒙的开始。

在绝大部分历史中,孩子是在一个智性的黑暗中成长起来的。在电视普及之前,除了他们自己的邻居和社区,整个世界对他们来说是未知的。很少有孩子有机会去旅行。有些孩子会听到关于冒险、战争的故事。父母所讲的关于外面的世界的故事中,必然包含它的危险性。很少有孩子有机会广泛地阅读。对于理解自己所生活的世界而言,孩子被留在黑暗之中,直到他们开始上学——从这一天起,外面的世界开始向他开启窗口,第一次将他从智性的黑暗地带领入智识之光中。

随着年级越高,窗口开启得越大,更多的光涌入。老师告诉你很多神奇的事情,你知道那都是真的——因为他们是这么告诉你的。他们教你如何阅读,如何做实验,测试新的想法,区分事实与虚构;他们教你系统和框架,帮助你理解历史、地理、数学、科学以及你自己和别人的文化。随着时间的流逝,你一点点被暴露在文明最伟大的成就之前,了解历史上那些著名的男人和女人。你学会逻辑的思考问题,总结自己的思想,并书写下来,以供别人阅读和批评。

然而,21世纪的孩子是在“光”中长大的。这句话几乎可以从字面意思来理解——从他们出生那一天起就被照相机的光包围,然后是电视机的光、电影屏幕的光、电脑屏幕上的动画、任天堂游戏机的光、手机的光、iPad的光……早在他们上学之前,就已经对这个世界有相当程度的了解——他们近距离观察过野生动物,在电视上看过遥远国家的风景,在游戏里体验过战争、玩过飞行、做过生意,探索过遥远的星球。对他们来说,世界从一开始就不是一个黑暗的、未知的世界。当然,这并不意味着他们对世界有完美的理解,毕竟只是孩子,但当他们第一天背着书包上学时,是带着关于这个世界与宇宙的许多知识、想法和意见的。他们是纯粹意义上的“数字土著”,由技术,而非经济或者政治事件定义的一代。他们不再需要一碗葱花面让自己变得更聪明,他们的智识武器库中储备丰富。我的小侄子今年10岁,小学三年级,每天,遇到不懂的,先问百度,而不是老师,在微信上与远在俄罗斯的小表弟聊天、分享音乐,写作业查维基百科,用scratch学编程,用iPad看青春喜剧,《魔兽世界》玩到90级……他熟练地敲击键盘、移动鼠标,稚嫩的脸上一副运筹帷幄的样子。

小孩子到一定的年龄(7岁或者8岁),就要到学校去,坐在几十人的课堂里,接受相同的教育,经过标准化课程的系统测试,这种制度起源于18世纪的普鲁士。

2012年10月22日,澳大利亚悉尼一所学校的孩子们利用一款APP程序种植“智慧种子”,迎接世界种植日到来

2012年10月22日,澳大利亚悉尼一所学校的孩子们利用一款APP程序种植“智慧种子”,迎接世界种植日到来

1736年,普鲁士首先公布了6~12岁的儿童,无论男女,无论出身贫富,都实施强迫性入学措施,开创了西方强迫入学的先例。他们规定,5~14岁的儿童必须具备读写算等基本能力;教师任教必须经过类似于军官学校的培训,并取得国家资格认证。学校被认为是训练纪律与服从性的地方,是创造一个工业文明社会的基础。学生被培养出来,就是为了未来适应一个等级化、规则严明的工厂环境。

其实,作为公共教育的象征,上课铃声就是典型的工业时代产物。因为教每个人如何准时到达学校/单位、如何在给定的时间内完成一个任务或者“主题”、在特定的时间内完成一个测试或者项目,是一种新的计算人类效率的方式。整个系统被设计出来,就是为了让学生为一个“出勤计时器”的世界做好准备。

但今天的学生们要进入的,是一个互动、全球化、参与的世界。在这样一个世界里,知识的本质正在发生深刻的变化。“知道从何处寻找信息”比“知道的信息”更重要,“知道更多”的能力比“目前知道多少”更为重要。当一个孩子可以用一个iPad和一个搜索引擎,得到任何他想要的信息与知识时,学校还有存在的意义吗?

对此,美国著名的教育学家约翰·西利·布朗(John Seely Brown)提出了“S曲线”社会与“大转变”社会的概念。他认为,从18世纪到20世纪,我们生活在一个S形曲线的社会,无论从社会到文化发展都相对稳定的时代。在这两三百年间,教育主要关心的问题是技术效率与规模效率,如何最优化传递专家产生的知识。一个人的职业道路是清晰的,掌握的技巧可以依赖终身。

21世纪则意味着“大转变”的开端。由于数字技术的驱动,“大转变”是在文化与社会层面均呈现指数级增长与变化的时代。随着技术的演化,不断出现新的需要学习的技巧和实践,通常不超过18个月。在S曲线社会中可以依赖终身的知识与技巧到了大转变时期会在几年之内就过时。也就是说,“变化”是我们这个时代最大的特点,所以我们每个人都必须准备进入各式各样、很可能毫无关联的领域学习。

2011年,布朗专门写了一本书——《新的学习文化:在一个不断变化的世界里培养想象力》,探讨身处这样一个时代,我们应该如何学习。

首先,他区分“教”与“学”是两回事。“教”是别人为你提供知识,“学”是你为自己创造知识。“传”是关于答案,而“学”是关于问题——找到你所关心的问题,一步步探究挖掘,每个问题都可以是一个新的起点,通向更好的问题。“教”经常是机械的、孤立的传递,而“学”则可以无序的、社交的、好玩的、内置的、持续一生的。这种学习未必发生在学校里,或者课堂上,而是可以无所不在。一个不断膨胀的数字网络基础架构,赋予我们前所未有的获取与使用各种学习资源与工具的能力,以及时时刻刻彼此连接的能力。这意味着,无论你想学点什么,总能找到学习的资源,也总能找到跟你趣味相投的人。

第二,这个时代要求我们更多地以“默会”的方式来把握知识。“默会知识”是英国哲学家波兰尼提出的概念。他将知识分为两种,“显性知识”与“默会知识”。显性知识是指那些通常意义上可以用概念、命题、公式、图形等加以陈述的知识。这种知识是静态的、稳固的、客观的,可以从一个人向另一个人传递:你教,我学。大百科全书(源于古希腊对于一个全面而完整的知识的概念)就是这种以固定形式保存知识的最佳例子。学习就是被教育、被衡量、被告知这个世界是怎么回事。这在一定程度上反映的仍然是工业化的本质,即模具制造、批量生产。在这一模型下,“教”是基础,效率是目的:学得越多越好,越快越好。标准化教学是合理方法,考试是合理的结果测试。至于天赋、个性、激情、想象力,都不在它的包容范围之内。

但是,波兰尼认为,我们对世界的理解,是以“默会知识”为基础的——即人类知识总体中那些无法言传或不清楚的部分(我们所认识的多于我们所能告诉的)。这种知识无法直接传递,只能在一个人的亲身经历、体验、发现与探究的过程中心领神会。这种学习不仅发生在大脑中,而且在身体和感官的各个层面,在不同维度的信息之间制造联想与连接。当你告诉一个小孩子“不许玩火”时,他所得到的知识是显性的,纯粹认知层面的,即“火是热的”。但当他用手去碰火苗时,他所体验到的感觉远比一句教训来得丰富。他不仅从此会避开火苗,而且会避开一切跟火有关的东西。

整个20世纪,显性知识足够稳固,足够重要,得以支撑起整个教育实践的主体,而将默会知识交给个人慢慢领会累积。但21世纪,我们面对的是一个如此复杂多变的世界,大部分新创造出来的知识都是默会的,因为根本没有“提炼”和“编码”的时间,在下一个转变来临之前再传播出去。这个时代最稀缺的能力都不是老师可以直接传授或者展示给学生的,而必须一个人在观察、探究、实验以及耳濡目染中学习的——一个人如何训练创造力、想象力或洞察力,如何对新的经验保持敏锐感和好奇心,如何不断接受新的知识以促进自身的发展。事实上,在数字媒体环境下,“默会”也是一种最为自然的掌握工具的方法。没有人会拿着一本用户手册来学怎么使用一个新的APP。他们上来就拿手指比画,玩得越多,学得越多。

第三,回归到孩童的状态,才是应对这个时代的最佳学习策略。

孩子怎么学习?当一个孩子到一个新的地方,遇到新的人与事,他们倾向于用玩和想象的方式来处理他们所接收到的大量信息。对他们来说,玩耍是体验世界的方式,而不断追问是理解世界的方式,所以他们的想象力在这个阶段是最为充沛的。当他们长大,逐渐习惯周边的世界后,玩的需求才慢慢减少。但今天瞬息万变的世界恰恰需要我们学会用孩童的方式来应对它——玩、追问、想象。

《哈利·波特》就是一个最好的例子。这本书的读者通过阅读大量的文本(包括图书、网站、WIKI、博客、同人小说),学习关于历史、地理、哲学、人际交流甚至基础社会学的各种知识。但他们的学习不是通过死记硬背某些信息或事实,而是置身于故事之中,他们的知识随着故事的演化而演化。故事中的角色、命运都是开放的问题,这些问题驱使他们创造自己基于《哈利·波特》虚构宇宙的内容,包括文字、图片、视频、游戏等等。共同的兴趣与激情将世界各地的读者组织起来,构成一个全球性的学习生态系统。 学习数字时代成长