《假面·玛丽莲》:一次心理分析的剧场范本

作者:石鸣 ( 话剧《假面·玛丽莲》剧照 (左、右上图)

)

( 话剧《假面·玛丽莲》剧照 (左、右上图)

)

《假面·玛丽莲》(Persona. Marilyn)是今年林兆华戏剧邀请展上最重头的剧目,5月22日至24日在天津大剧院连演三场。这个戏的波兰导演克里斯蒂安·陆帕(Krystian Lupa)虽然目前国际名气尚不如比他大10岁的同胞格洛托夫斯基,然而由于2008年他刚刚获得了第13届“欧洲剧场奖”的终身成就奖,按照这个奖项提供的参考系来看,陆帕在欧洲戏剧界的重要性堪与彼得·布鲁克、姆努什金、皮娜·鲍什、哈罗德·品特等尚在人世或过世不久的“大师”们比肩。“事实上,作为克拉科夫国立戏剧学校的导演系主任,陆帕培养了一代目前最知名且活跃的波兰导演和演员。他才是笼罩于当代波兰戏剧界头上的真正阴影,而格洛托夫斯基只是一个传说,格氏最有名的戏剧作品都是上世纪60年代做出来的,现在的年轻人谁也没有真正见识过。”一个美国评论家这样写道。

按照专业人士的定义,陆帕的作品是最正宗的欧陆传统的“艺术剧场”。在“假面三部曲”之前,他对奥地利德语文学和俄罗斯文学情有独钟,剧本大量改编自里尔克、穆齐尔、库宾、托马斯·伯恩哈德、赫尔曼·布洛赫、陀思妥耶夫斯基、布尔加科夫和高尔基等人的小说,舞台气氛以沉闷和哲学思辨而知名,演出时间常常达数小时以上。例如,2009年他的作品首次登陆美国时,就是在纽约林肯中心演出了1992年改编自伯恩哈德同名小说的代表作《石灰窑》(Kalkwerk),演出时长4小时。与这部作品同样有名的,还有他改编自布洛赫同名小说的《梦游者》。曾有人问过陆帕,作为一个波兰人,为什么会对20世纪上半叶的奥地利德语作家如此感兴趣,他的回答让人想起他对荣格心理分析学说的偏爱:“这些作家对人类的内在个性做了非常极致的刻画,勾画出了一条文学上的路径,在他们笔下,人格不再是一个人的性格的某种既定模式,而是一个无法预期、神秘莫测的过程。通过剧场手段——尤其是通过演员——来表现这一过程,对我来说是开拓戏剧语言潜力的一个机会。”

乍一看,“假面三部曲”似乎在一定程度上背离了陆帕一贯的创作路径:剧本不再改编自晦涩难懂的文学经典,剧作主人公也从抽象、难以捉摸的文学形象变成了充满商业性和消费意味的大众流行文化符号——安迪·沃霍尔和玛丽莲·梦露,表演内容则提炼自演员几百个小时即兴表演实验的视频记录材料。然而,“假面三部曲”并非意味着陆帕在创作上的转向,毋宁说,这是他对如何使用剧场手段探索现代社会中个体人格问题的又一次展示,并且这次展示由于对象的具体可感而使得他在观众中获得了更多的共鸣。事实上,“假面”系列正好证明了在陆帕作品中贯穿至今的一个中心议题:现代人在一个异化、陌生的社会中如何在复杂人性的束缚下努力探究属于自己的位置所在。

在原本的规划下,“假面三部曲”是一部长达9小时的连续作品,陆帕用“三联画”一词来形容,这个词比“三部曲”更强调三个部分在视觉时空上的延续。“玛丽莲·梦露本来应该是三部曲的第一部分,”陆帕解释道,“后面两个人物一个是法国的宗教思想家西蒙娜·薇依(Simone Weil),还有一个是20世纪初俄罗斯比较有名的哲学家,也像是魔术师,一个非常奇怪的人物,叫葛吉夫(George Gurdjieff)。人们想起玛丽莲·梦露,首先都是想到她的身体,她是一个性感符号,但是实际上她一直追求一个更具有精神性的价值。西蒙娜·薇依原本是一个犹太人,但是奇怪的是,她在一定的年纪突然获得了基督教的启示,她那时候已经完全放弃了自己的身体,但是她所有宗教方面的经验都和身体有关,似乎只有通过身体才能体验到基督教性的那些感觉。因此,按原计划,我们这两个部分的标题分别叫作‘玛丽莲的灵魂’和‘西蒙娜的身体’,形成对比。然而玛丽莲·梦露和西蒙娜·薇依的戏顺利做出来之后,葛吉夫的部分一直没有能够实现。很久之后,我们偶然发现,在《假面·玛丽莲》之前,我们做了安迪·沃霍尔的《银色工厂》(Factory 2),这个戏实际上非常适合作为三部曲的第一部,甚至可以说,沃霍尔比葛吉夫更适合我们原先的想法。因此我们重新安排了结构,形成了现在看到的新的三部曲。”

在导演阐述中,陆帕甚至直接引用了安迪·沃霍尔的话:“安迪·沃霍尔说过,他的电影都是关于人格——并非个人的历史或者命运,而是人格难以用语言形容的一切方面——因此当你的主题是一个人的时候,直接观看要比讲故事来得更好。而假面系列也是同样,这里没有故事,毋宁说是围绕个体人格的各种情形的展现。”

( 导演克里斯蒂安·陆帕

)

( 导演克里斯蒂安·陆帕

)

在《银色工厂》中,女演员桑德拉·科曾尼克(Sandra Korzeniak)扮演了安迪·沃霍尔的著名情人伊迪·塞吉维克(Edie Sedgwick)。“伊迪是安迪·沃霍尔的缪斯,也是一个相当美丽、有天分的女演员,出演过沃霍尔的许多电影,后来由于吸毒早亡。”陆帕说,“这个角色已经比较靠近玛丽莲·梦露,也因此让桑德拉做好了在《假面·玛丽莲》中演玛丽莲的准备。可以说伊迪一角直接导向了玛丽莲。”

陆帕将这个戏形容为关于玛丽莲·梦露的一场幻想。他的排练笔记也写得很像意识流,像玛丽莲的台词:“我一直在寻找一个姿势……每场死亡,通往每场死亡的道路都以不同的姿势结束……也许我应该睡觉,当你给我拍照的时候?但是,我睡不着……被拍下来的都会成为回忆吗……我迄今为止的所有照片都空洞无物,几千张,拍下来的全都是在探索那一个姿势……”

一开始,他并没有具体的剧本和创作计划,于是他和演员们花了两个月时间来研究玛丽莲·梦露,这段时间被他称之为“爱上玛丽莲的过程”。陆帕使用了“皮格马利翁效应”的概念,这是一个来自古希腊神话的心理学术语,传说古希腊塞浦路斯国王皮格马利翁塑造了一尊少女雕像,因为雕像如此美丽,他爱上了这尊雕像,并且因为他的热爱,雕像复活变成了真人。“两个月里,我们一直在思考玛丽莲的皮格马利翁,那些创造她的男人们。玛丽莲原本是一个很奇怪的人,一方面,她非常清楚地知道自己想要得到什么、自己追求的目的是什么,她有一个很明显的感觉,她想要当谁、想要做什么。不过,另一方面,因为童年的创伤和情结,她做不到独立自主,只好接受别人的帮助,被别人对自己的想法所操控和影响,她一直到最后都离不开这些人。与此同时,这些人认为她已经接受了他们的想法,变成了他们想要她变成的那个样子,但其实她还是会保持自己的部分想法和自由。”

翻阅历史资料时,陆帕发现,玛丽莲在拍摄最后一部电影时曾一度中断拍摄,中途失踪三天,但是回到剧组后仍旧尚未完成电影就猝然离世。而失踪的这三天没有留下任何记录,没有人知道她去了哪里,做了什么。这段历史时空的空白给这部戏提供了想象的基础。舞台被布置成一个废弃摄影棚的典型样子,在剧中陆帕戏谑地将之规定为“卓别林曾经使用过的影棚”,玛丽莲成功地避开众人,逃到了这里——高旷的顶棚,污迹斑斑的墙壁,生锈的门框,陈旧的道具架和服装,中间两张大木桌拼成了临时的床铺,床下杂物乱堆,床脚一面已经凹凸不平的镜子,没有任何能真正果腹的食物,只有香烟和威士忌酒,玛丽莲·梦露蓬乱着头发,几乎只身着内衣走来走去,似乎一会儿清醒,一会儿又陷入绝望和狂乱,她一边喃喃诵读陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》中格鲁申卡一角的台词——这个角色她一直想出演,却从来没有获得过机会,一边又不断陷入现实的纠缠:她和阿瑟·米勒的婚姻刚刚破裂,米勒从她的爱人变成了她的梦魇,她被强迫送入一家精神病院,被关在毫无人道的水泥墙壁和铁栏杆后面,差点真的疯掉,她和格鲁申卡一样,蓦然认清原来自己并不爱自己以为爱了五年的那个人……“我的心中充满了爱,然而因为爱却如此空虚。”

( 《假面·玛丽莲》最后一幕——玛丽莲的梦魇

)

( 《假面·玛丽莲》最后一幕——玛丽莲的梦魇

)

然而,即便躲在这个似乎被全世界遗忘的角落,玛丽莲仍然无法拒绝访客,不断有人来看她。根据记载,玛丽莲曾经对心理医生如此自述过自己的生活:“我能看到它是以怎样一种糟糕的电影顺序在上演,有人进来,工作,我被裹挟,然后迷失。下一幕或许是同一个人,有时是不同的人,进来第二次,但是不再微笑,改变态度。手里拿着酒杯,本来是空的,现在是半满。我们的目光再次对接,但是却已迥然不同。时间流逝,而我们无法与旧的影像告别。”在戏中,玛丽莲走马灯似的接待了四个人,其中有三个是她一生中曾经最信任的人:李·斯特拉斯堡的妻子宝拉、早期便与她合作的摄影师安德烈·迪耶纳、她最后的心理医生拉夫·格林逊。“他们都是制造玛丽莲的皮格马利翁。”陆帕说。

宝拉·斯特拉斯堡对玛丽莲·梦露的影响从电影《我与玛丽莲的一周》可窥一斑。这部取材于现实的电影生动地刻画了玛丽莲在拍电影时如何倚重宝拉的意见,甚至不惜与劳伦斯·奥利弗这样的大人物发生冲突。“宝拉的丈夫李创立了演员工作室,在那个时代是对美国演员而言非常重要的人物,和19世纪欧洲的斯坦尼斯拉夫斯基的地位一模一样。”陆帕说。他在剧中安排宝拉反复对玛丽莲强调:“你比耶稣基督还伟大。”而据说李·斯特拉斯堡认为自己的演员工作室中最杰出的两位学生就是马龙·白兰度和玛丽莲·梦露。

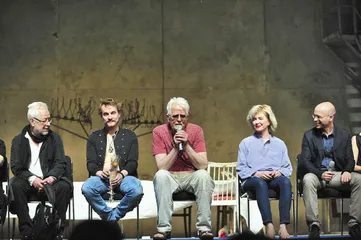

( 导演陆帕(中)及主要演员桑德拉·科曾尼克(右二)等在天津首演结束后与观众交流

)

( 导演陆帕(中)及主要演员桑德拉·科曾尼克(右二)等在天津首演结束后与观众交流

)

出演安德烈·迪耶纳的是陆帕的御用男主角皮托尔·斯基帕(Piotr Skiba)。“我们本来想把这个角色设置为玛丽莲的第三任丈夫阿瑟·米勒,结果斯基帕对米勒不是那么感兴趣,他认为更有意思的是玛丽莲的摄影师。摄影师对玛丽莲有非常大的影响,她非常喜欢被人拍照,因为她感觉被拍照的时候很有自我,很有创意,我们那时候想,让玛丽莲对格鲁申卡那个角色的一些想法、梦想和拍照的过程联结起来会比较有意思。”陆帕说。

而拉尔夫·格林逊被很多研究者认为是玛丽莲·梦露的间接谋杀者,他与玛丽莲的关系非常奇特,不像是一般心理病人与医生之间的病患诊疗关系,而是充满了言语冲突,甚至肢体暴力。“然而,没有格林逊医生,玛丽莲就好像活不下去了一样,他必须一直在她身边。当格林逊不在身边的时候,玛丽莲会给自己录像,对着录像机说话,似乎自己当自己的心理医生,来研究自己一样。”在剧中,陆帕重新发明了这一场景,玛丽莲不断地开关摄像机,巨大的影像被投射到舞台后墙的上半部分,她似乎并没有在控制创造她的这架机器,同时却对这些影像充满了自觉意识。

四个人物中,唯有一个名叫弗兰西斯科的青年小伙子不具备真实历史的原型。剧中他被设定为将这个旧影棚借给玛丽莲暂住的邻居。“可以说这个人是剧中唯一一个不是客人的人,他本来就住在那里,这是他的家,他是主人。他也不是艺术家,或者吸毒者。玛丽莲生活中的最后几年有许多偶然的爱情故事,比如随便和路上遇到的男人上床,似乎他们能够满足她某些跟情色有关的精神病症的要求。弗兰西斯科就是这样一个疯狂的‘粉丝’,他唯一能献给偶像的便是肉体。话说回来,他也是剧中唯一不当玛丽莲的皮格马利翁的人,唯有他和玛丽莲的关系不含有任何欺骗、不真实的因素,而是一种比较原始性的人和人的关系。”陆帕说。

玛丽莲对饰演格鲁申卡一角的渴望和投入成为贯穿全剧的核心。“最重要的一点是,玛丽莲非常喜欢陀思妥耶夫斯基的书,她把他的小说看了一遍又一遍,像《罪与罚》里面的索尼娅,玛丽莲也非常喜欢。陀思妥耶夫斯基的书里面经常出现这样的女性人物,她们爱上的男人在现实中常常处于不知所措的两难境地,背离日常法律或者道德的要求,犯罪或者个人生活混乱,而她们则因为爱这些男人而做出空前的牺牲。这样的女性人物形象对玛丽莲有非常大的影响,在这一方面,格鲁申卡可以说比索尼娅更接近玛丽莲。一方面,因为她的口碑不太好,与一个名声扫地的男人同居,另一方面,格鲁申卡的精神力量非常强大,他不怕追求自己的梦想,最重要的是不怕痛苦。这正是玛丽莲所迷恋的。”陆帕说。

研究者们注意到,玛丽莲·梦露公布自己想饰演格鲁申卡一角时,正好是在和阿瑟·米勒订婚前几个月。婚后不久,米勒就不得不走上法庭面对华盛顿极右势力对其共产主义意识形态的指控。而梦露则不遗余力为米勒辩护,甚至不惜以牺牲在好莱坞的事业为代价。“她从一个孤独的年轻女演员变成了一个自我牺牲的妻子,这一过程与格鲁申卡在小说最后的终极救赎有着惊人的相似。”

换句话说,梦露似乎有意无意在使用格鲁申卡的方式处理她和爱人的关系。“实际上玛丽莲的目的不是‘演’格鲁申卡这个角色,她想要当格鲁申卡。她想要获得格鲁申卡的力量,似乎要借格鲁申卡抛弃心理医生格林逊,通过格鲁申卡而获得自由,格鲁申卡才是她真正的心理治疗的那个过程。”陆帕说,“对她而言,一个角色不只是她要演的东西,而是她可以搬进其中的一个个性、一个结构。她非常讨厌她与生俱来的那个角色,诺玛·简,才变成了梦露。不过之后她又讨厌梦露。一个人物就是提供给玛丽莲一个逃跑的机会,她总是有一种自我无足轻重的感觉,她演的那些角色,似乎能更真实地表达她自己,比她自己存在着与生活更密切的关系,而她通过演这些角色,也想要有更丰富的生活。”

这回到了一开始陆帕想做“假面三部曲”的初衷。“创作的出发点就是一个问题:一个人是谁?个性到底是什么东西?是个体的性格、他人对我的看法,还是我对自己的感受?想了很多之后,我得到一个结论,个性中最重要、让人最有感觉的部分不是我现在是谁,而是我想要当谁,是一个人最热切的欲望、对自己的期许、尚未实现的潜在可能性。其实可以说人的个性不是你实际上成为的那个人,而是你想要而尚未成为的那个人。在这个意义上,把玛丽莲·梦露和安迪·沃霍尔这样的大众人物和西蒙娜·薇依这样的哲人并列的理由是,他们都拥有一种很伟大的能力,超越自己,在精神上跨界。他们都不甘心于只当自己,而是向往一种更大的东西。”

陆帕为《假面·玛丽莲》一戏设计了一个充满宗教祭祀意味的结尾。玛丽莲走进了一个大房间,似乎是片场,所有人要么对她瞠目而视,要么视而不见,照相机镜头对准她此起彼伏地闪起银光。她在好友兼导师宝拉半劝诱半强迫下终于脱光了全身的衣服。这时候房间里的布局似乎一下子变成了一个宗教仪式,洁白的桌布铺开,桌子变成了祭台,蜡烛架变成了十字架。“这是玛丽莲的一个梦,”陆帕解释道,“她梦见自己终于被那些人当作一个牺牲品,放在祭坛上。然后我们很自然地加上了烧掉她身体的部分,如同她是一个祭品。”在涅槃的熊熊火焰腾跃起来前,陆帕让一直对准玛丽莲的摄影机缓慢地转向,扫过观众席,仿佛要将观众也一并收入剧情影像中。“我们想强调,我们也一直在看你们。”他说。

“要找到自我,必须先失去自我,这需要花费时间。不是威尔逊的剧场中那种被抻长的时间,而是穆齐尔笔下的分析性时间。”陆帕所获的“欧洲剧场奖”终身成就奖的颁奖词如此写道,“陆帕的舞台就像一个心理分析师的工作间,他倾听,将过去的碎片拼贴起来,而患者正试图从这些碎片中重建自我。”这种对自我的打碎和重构如此彻底,以至于《假面·玛丽莲》五年前在波兰首演的时候曾引起巨大争议,成为陆帕迄今为止最具争议的作品。不是因为沉闷冗长,或是剧中的裸露情节和带有脏字眼的台词,而是由于演员在表演过程中所采用的极端方法——为了完全沉浸入角色,甚至无法走出角色——和因此忍受的巨大痛苦。到最后,演员桑德拉甚至已经不是在扮演玛丽莲,而是将自己的情绪崩溃袒露于世,她想拒绝,却陷入流沙一般动弹不得,无法逃离。这一部分在排练中偶然被摄像机录制下来,后来被陆帕放在了结尾。“那是一种纪录片式的真实。对于戏剧来说,痛苦是非常非常重要的,越痛苦,就越幸福,这是艺术的一个重要基础。”陆帕说。 假面文学一次玛丽莲·梦露艺术分析范本玛丽莲心理剧场